胡适

1分钟之前删除

♡ 杨杏佛,徐志摩,羽戈, 新民君等

鲁迅:嘴里吃得着肉,心里还保持着不忍人之心,又有了仁义道德的名目。不但骗人,还骗了自己,真所谓心安理得,实惠无穷。

徐复观:下贱。

姜冬秀:死鬼,发什么朋友圈,还不回家吃饭。

泥濠,我是一条叫做现实的分割线

我将胡适比作平原,他的辽阔与坦荡,恐怕穷尽我们漫漫一生,都无法企及,然而我们不必越过他,我们只须追随他的足迹:读胡适,做公民。

——羽戈

羽戈:为什么要读胡适?

S兄:

……你问我,为什么这两年屡屡推荐你读胡适:胡适的书,或者关于他的书?

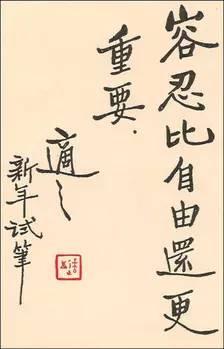

模仿胡适的老师、历史学家布尔的口吻:“我年纪越大,越感觉到容忍比自由更重要。”我年纪越大,越觉出胡适的重要性;而且不必和谁对比,他就是我们思想的维生素C。

许多人都喜欢拿胡适与鲁迅对比,抬高一者,贬斥另一者,譬如布尔之言,换做他们,可能会说:“我年纪越大,越感觉到胡适比鲁迅更重要。”我说过,鲁迅与胡适并不构成鱼与熊掌的二元关系,对我而言,他们都无比重要,如果说胡适是维生素C,鲁迅则是钙片,你愿意缺哪一个呢。他们都不可或缺。

据我的阅读经验,鲁迅如高山,胡适如平原。我从16岁开始读鲁迅,此后每重读一次,感悟便深一层,诚可谓“仰之弥高,钻之弥坚”,不过这座高山,只能仰止,无从超越:

一来,鲁迅难以被超越,他是迈古超今、空前绝后的人物,鲁迅之前,并无鲁迅,鲁迅之后,再无鲁迅(窃以为鲁迅之为鲁迅,个体的因素要超过时代的因素,而非相反,如今颇有一些人强调,没有民国,就没有鲁迅,事实上,民国自始至终却只有一个鲁迅);

二来,他不是我的路标,无须超越。

今年我在乡下,重读鲁迅杂文集,以其写作时间为序,愈读到晚年,愈发心痛。我以为在《三闲集》、《二心集》之后,他的大多杂文,除了教人如何疑心、如何刻薄、如何骂战之外,意思实在不大,原本可以不写。

早在1925年底,他编《华盖集》,便意识到“我的生命,至少是一部分的生命,已经耗费在写这些无聊的东西中,而我所获得的,乃是我自己的灵魂的荒凉和粗糙”,尽管他“并不惧惮这些”,然而我们却深深为之惋惜。以鲁迅之雄才,“写这些无聊的东西”所耗费的精力与时光,若用来写作《故事新编》或《中国小说史略》之类,那该多好。

所以我从不建议你多读鲁迅,他生命晚期的作品,粗览即可,他既百无聊赖,你何必陪他空虚;更不建议你学鲁迅写作,他的杂文,陈义再高,都难改病态的本色。

相比之下,胡适就健康多了(当然另有一个原因,鲁迅不可学而胡适可学,正如李白不可学而杜甫可学、苏轼不可学而辛弃疾可学)。

病态与健康之别,不仅取决于思想,更取决于思想的逻辑与风度。我们读胡适,他说出了什么道理,只是第二义,第一义在于他怎么说理。我以前和你说过,学习写文章有三重境界,第一重看他写什么,第二重看他怎么写,第三重看他怎么不写(为什么这样写而非那样写)。读胡适,眼光要停留在第二重——他不是文章大家,第三重不必琢磨了。

胡适说理,第一贵在晓畅、通达。其白开水般的文风,历来备受讥嘲,然而我们必须承认,几乎所有的作者,都希望自己的文章,读者越多越好,这就决定了他们行文,尽量平白如话,最好连引车卖浆者流,都爱读,能明了,想想看,为什么“我的朋友胡适之”名满天下,胡适之的朋友遍布三教九流呢,从其文章,可窥一斑。

他的文章,通俗到什么地步呢,如《差不多先生传》,立意并不低,却可以当作童话,给小朋友读。

而且,文字通达的背后,往往是道理的通达,你看一些学者,写文章艰深晦涩、缠杂不清,原因之一,即他们尚未把道理想清楚,从而造成了表达的滞碍。胡适的文字,老实说并不好,却因道理的通达,给人以干净、辽阔之感。

第二贵在逻辑、理性。2012年谢泳先生编选的《独立评论文选》出版,我读罢,感慨万千,胡适能成为百年一人,绝非偶然。

此书选文逾百篇,作者皆一时俊彦,包括胡适、任鸿隽、傅斯年、蒋廷黻、丁文江、陈之迈、张佛泉等,他们之间,不乏争论,如轰动一时的“民主与独裁之争”等,八十年后再回首,胡适完胜。

他说民主、论宪政,至今犹不过时。能够支撑他在狂热而迷惘的乱世之中保持清醒的判断,支撑他的观念穿越百年风雨而依然挺拔、清澈,正基于逻辑和理性的力量。

第三贵在平和、宽容。读胡适的文章,你几乎难觅一丝火气、戾气、装腔作势、剑拔弩张,无论谈哲学、政治,还是生死、爱情,都是平心静气,娓娓道来,如晚饭之后,邻家老人和你拉家常。甚至在其早年便是如此,这一度令我诧异,后来渐渐明白了,这不仅可以归结于他的思想,还需要上溯他的出身和家教。

他一直感激母亲的九年教育,“如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人,──我都得感谢我的慈母”。你若有心,可对比一下少年生活对鲁迅的影响。

宽容之于胡适,已经深入他的骨髓和灵魂。我平时爱讲平恕之道,这一“恕”字,可以胡适为例。

1930年4月30日,他复信杨杏佛:“我受了十余年的骂,从来不怨恨骂我的人。有时他们骂的不中肯,我反替他们着急。有时他们骂的太过火了,反损骂者自己的人格,我更替他们不安。如果骂我而使骂者有益,便是我间接于他有恩了,我自然很情愿挨骂。如果有人说,吃胡适一块肉可以延寿一年半年,我也情愿自己割下来送给他,并且祝福他。”

此前还有一段,言及他在1920年代中期,与鲁迅兄弟谈《西游记》的第八十一难:“应该这样改作,唐僧取了经回到通天河边,梦见黄风大王等等妖魔向他索命。唐僧醒来,叫三个徒弟驾云把经卷送回唐土去讫。他自己却念动真言,把当日想吃唐僧一块肉延寿三千年的一切冤魂都召请来。他自己动手,把身上的肉割下来布施给他们吃。一切冤魂吃了唐僧的肉,都得超生极乐世界,唐僧的肉布施完了,他也成了正果。如此结束,最合佛教精神。”

放眼二十世纪,能说这番话,且令人感到发自肺腑,唯胡适一人。

这些“贵在”,都是我们阅读胡适的原由,也许你并不认同,没关系,只要你去读他,你终将发现,与他同行,将是多么幸运。

如果说读鲁迅,可以发掘我们生命的深度,那么读胡适,则可以拓开我们生命的宽度。

本文摘选自羽戈著作《岂有文章觉天下》

《容忍即自由》

序

耿云志

中国内地学术界有关胡适的研究,已有近三十年的历史了。迄今已发表之著作近百种,文章千余篇,这其中有不少作品在不同程度上都涉及胡适的政治思想内容,但直接以其政治思想为对象,进行比较全面而系统的研究者,李建军先生这本书还是第一部。

这里我先就个人对胡适的政治思想的了解,略谈几点粗浅的想法。

三十年的胡适研究,使我渐渐产生一种认识,觉得胡适是中国社会转型期中一位伟大的文化中介者。他要把古代的中国文化同现代文化连接起来,把世界同中国连接起来,使中国能够较少痛苦地走入现代世界之林。就政治思想或政治文化方面而言也是如此。

他认为,基于自由和保护自由的民主政治制度,是近三四百年来人类社会政治进步的成果,它不应只属于某一个民族或某一个阶级。中国也应当或迟或早地实现民主的政治制度。这是他终生坚持的一个信念。

而胡适的政治思想,即他的自由主义,正是他在争取实现他的这一政治信念的一系列努力中形成起来的。

胡适是实验主义者,实验主义哲学的一个重要观念就是一切进步或发展都是从已有的经验过渡到新问题的解决。新的经验、新的思想和制度,就是在解决新遇到的问题的过程中产生出来的。这一个重要观念成了胡适的自由主义的政治哲学的基础。

胡适在说明他的自由主义思想时,着重强调的是以下几个方面。

一, 自由的意义

胡适说:“‘自由’在中国古文里的意思是‘由于自己’,就是不由于外力,是‘自己作主’。在欧洲文字里,‘自由’含有‘解放’之意,是从外力裁制之下解放出来,才能‘自己作主’。”

他又说:“在中国古代思想里,‘自由’就等于自然,‘自然’是‘自己如此’。”由于中国古人太强调“由于自己”和“自己如此”这一面的意思,结果导向内心自由的一种精神境界的追求。

在西方,由于强调从外力的束缚中求解放的意思,从而演成一系列争取自由的大运动,尤其是发展出争取政治自由的大运动。

胡适进而指出,“自由主义就是人类历史上那个提倡自由,崇拜自由,争取自由,充实并推广自由的大运动”。“凡是爱自由的,凡是承认自由是个人发展与社会进步的基本条件的,凡是承认自由难得而易失,故必须随时随地勤谨护视培养的,都是自由主义者。”

自由主义于政治上,就是要求确立个人的一些基本的自由权利不受侵犯。例如宗教信仰的自由,思想言论的自由,著作出版的自由,等等。这些自由都是必须以个人为本位的。只有充分地承认个人的独立地位,只有充分地承认个人意志自由,才能使这些自由权利落到实处。

胡适很不赞成一些人硬把个人主义,个人意志自由看成仅仅是与资本主义连在一起的。

他说:“我深信思想信仰的自由与言论出版的自由是社会改革与文化进步的基本条件。……如果没有思想信仰言论出版的自由,天文物理化学生物进化的新理论当然都不会见天日,洛克、伏尔泰、卢骚、节伏生,以至马克思、恩格斯的政治社会新思想也当然都不会流行传播。”

胡适坚信:“一个新社会,新国家,总是一些爱自由爱真理的人造成的,决不是一班奴才造成的。”

二, 民主的政治制度

胡适说:“民主政治的意义,千言万语,只是政治统治须得人民的同意。”接着他说:“民主的第一要件,是人民有控制政府的权力;政权的转移,不靠暴力,不靠武力的革命,而靠人民多数投票的表决。

投票之前没有人可以预测,没有人可以决定;投票以后,没有人可以抗议否认,没有人可以推翻。”

又说:“民主政治最要紧的基础,就是建立合法的批评政府,合法的反对政府,合法的制裁政府的机关。”这里自然是指可以批评政府,监督政府和制裁政府的民选的议会。

可见,在民主的政治制度中,胡适最关注的是政府的权力的合法基础,也就是政府的权力必须来源于人民的授予。

他所关注的另一个问题是必须有一个合法的批评政府,监督政府和制裁政府的机关。胡适虽不是专门的政治学家,但他显然是抓住了民主政治的关键。

三, 容忍与自由的关系

人类历史上,那些提倡自由的先驱者们,一开始就注意到了自由必须以不危害他人的自由为界限,也就是注意到了自由与容忍的关系。但人类的本性存在着不容忍的根源。

胡适指出:“人类的习惯总是喜同而恶异的,总不喜欢和自己不同的信仰、思想、行为。这就是不容忍的根源。”他又指出:“人们自己往往都相信他们的想法是不错的,他们的思想是不错的,他们的信仰也是不错的,这是一切不容忍的本源。”

所以,胡适说,在宗教自由史上,在思想自由史上,容忍的态度是最难得,最稀有的态度。然而,如果人们都采取不容忍的态度,也就不可能有自由了。

胡适常常提起一段故事,当他作为民间使者在美国为中国抗战奔走时,有一天,他去看望他早年在康奈尔大学读书时的一位史学教授布尔(George Lincoln Burr)先生。

胡适说此老是极博学的人,当时已是八十岁高龄,仍在工作。他们谈了半个小时,给他留下印象最深的是此老强调,历史上“容忍”比“自由”更重要。这次谈话对胡适确有很大的影响。

但决不可以说,胡适是因受布尔的影响,才充分注意到容忍的重要性。我们检视一下胡适早在二十年代的言论著作,就可以发现很多强调容忍的精神的材料。其中单是给朋友的书信就曾多次谈及容忍的态度的重要。

例如1924年11月28日致李书华、李宗侗的信;1925年12月致陈独秀的信;1926年5月24日致鲁迅、周作人、陈源的信,等等。在这些书信中,他都曾强调社会应培养一种容忍的精神,这是使社会健康进步的重要条件。

胡适到晚年更加体验到容忍的态度之不易得,因而更多地强调容忍的重要。

他说:“我总以为容忍的态度比自由更重要,比自由更根本。我们也可说,容忍是自由的根本。社会上没有容忍,就不会有自由。无论古今中外都是这样,没有容忍,就不会有自由。”

四, 和平改革

胡适认为,和平改革是自由主义应有和必有之义。他指出,“现代的自由主义正应该有‘和平改革’的含义,因为在民主政治已上了轨道的国家里,自由与容忍铺下了和平改革的大路”。容忍批评和反对的意见,容忍反对党,尊重少数人的权利,这些正是和平地改革政治社会的唯一基础。

胡适认为,和平改革主要有两个含义,一是和平转移政权,一是运用立法的手段,一步一步地做到具体的改革,一点一滴地推动社会进步。

这两点,都是因为允许批评和反对的意见,允许反对党,才能做到。因为有批评和反对的意见,有反对党的批评与监督,才会有政策和法律的改进和修正;因为有反对党对立的存在,人民才有选择的机会,才有可能通过人民的选举投票而实现和平地转移政权。

以上说的是胡适自由主义的政治思想的几个要点。此外,我还想谈谈也许并非不重要的其他几点意思。

我们常常听到一种说法,说近代中国民主政治之所以失败,是因为那些主张民主政治的人们都力图照搬西方的政治制度,而不顾中国的国情。我一直认为这个说法是没有根据的。

从清末的政治改革、立宪运动到民国时期各次改革运动都不能说是照搬西方的现成制度模式,只能说是参考借鉴而已。其参考借鉴的程度自然有多少大小的不同,但都不是原样照搬,是可以肯定的。

以往的民主政治的种种失败,其根本原因还是在于缺乏民主政治的社会基础,或者说,支持民主政治的社会力量不足。早在清末,梁启超就呼唤那个所谓“中等社会”,在近代中国,迟迟没有形成和成熟起来。这才是民主政治之所以屡屡失败的真正原因。

胡适长期背着“崇洋媚外”和“全盘西化”的名号,人们更是不假思索地认定他的政治思想是全盘照搬英美的制度模式。其实,这是根本没有的事。我们只能说胡适主要参考借鉴的是英美的民主政治,而不能说,他要全盘照搬英美的政治制度。

胡适曾明确地说过,他不赞成把英美的制度原样搬到中国来。从“好人政府”的主张,到劝蒋介石把国民党一分为二,他提出的所有政治改革的主张都不是英美的现成品。胡适一方面不赞成照搬英美或任何其他西方国家的现成政治模式;另一方面,他也不赞成因强调中国的特别国情而屏弃民主政治的基本原则和基本精神。

他曾说,没有自由的“自由”,没有民主的“民主”,就如同没有赵子龙的《长板坡》,没有诸葛亮的《空城计》,那还有什么意义!

在近代中国历次改革与革命的过程中,还有一个令人困惑的问题,就是所谓中国人民程度不足,难以实行民主制度。这个问题从清末就开始争论,一直得不到很好的解决。在三十年代关于民主与独裁的争论中,这个问题再度突出出来。

当时,胡适为了反驳主张独裁的朋友,曾提出民主政治其实只是“幼稚园的政治”,并非高不可攀。有些人为辩胜求快,不肯细心理解胡适这个比喻的实在意义,而加以嘲笑。照我的理解,胡适用这个比喻是想说明两层意思。

一层意思是,不要把民主政治看成高不可攀,民主的宪政“随时随处都可以开始”。幼稚园的小朋友们常有一句话:“排排坐,吃果果”,就是大家制定一些规矩,大家来遵守,只要遵守规矩,就可以得到应该得到的权利。这正是民主政治最基本的原则。

人们不应因人民程度不高,而不肯下决心走上民主政治的路;更不应让那些反对民主政治的人以此为借口,拒绝民主政治。人民只有在实行民主政治的过程中学会运用民主政治。另一层意思是,民主政治固然可以随时随处开始,“但必须从幼稚园下手,逐渐升学上去”。

有些人主张,既然中国要改专制为共和,就应该学习世界上最先进的制度,就像要发展中国的铁路交通,不必用世界最早出现的火车,而应引用最先进的火车一样。胡适显然不赞成这种主张。人们对于物质生活中的各种用品,适应起来是比较容易的。但对于社会生活和精神生活的环境的接受和适应能力就差得远了。

西太后也可以玩西方的照相机,也可以坐西方的火车,但她不能接受西方的民主制度。在统治集团自然有不愿放弃特权的利害关系;即使在平民一方面,也不是很容易就接受民主共和的一些新规矩。

在鲁迅的早期小说中,对这些方面有很深刻的反映。我们还知道,如今在美国生活了一两代时间的中国人,还有很多仍没有真正融入美国的社会,尤其是没有融入美国人的文化中。

所以,胡适主张民主政治不妨从较低的水准开始做起,循序渐进。世界上有很多先例,因不求甚解和急于求成,而将民主政治做成了“夹生饭”,以至政治长期不上轨道。

近代中国民主政治的成败利钝是个非常复杂的问题,值得认真地、深入地反省和总结。对于那些追求民主的仁人志士,他们的思想、主张和活动,应逐一加以研究,珍惜这一份遗产。

胡适是近代中国自由主义最重要的代表人物,对他的研究,值得花费更多的功夫。李建军先生这部书,着力对胡适的思想作纯学理的解读与诠释,是很值得重视的。有了这个开头,我相信一定会有人继续这一工作,不断取得新的进展。

2005年12月21日 于北京太阳宫寓所

拓展阅读

容忍即自由

——胡适的政治思想历程

作者: 李建军

出版社: 广西师大出版新民说

出版年: 2016-5

岂有文章觉天下

作者: 羽戈

出版社: 华夏出版社

出版年: 2014-7

欢迎大家关注羽戈老师个人公众号(ID:yuge830)

点击原文链接跳转京东商城,购买《容忍即自由》

,