作者:方波(转自:山教传媒 2022-10-08)

韩天雍,1957年6月生于辽宁沈阳,著名书法家、篆刻家、金石学家、书法教育家,中国美术学院中国画与书法艺术学院教授、博士生导师、日本文化研究学者。主要作品有《日本篆刻艺术》《佛教写经》《三笔三迹》《中日禅宗墨迹研究》《日本书道史》《中日篆刻边款释文集釋》《吴昌硕篆刻》《韩天雍大篆》系列法帖十种。其中《中日禅宗墨迹研究》论著获国家“十一五”社会科学艺术基金奖。

综观当代篆书创作,虽然习篆者众多,涌现出了一批擅篆书家和优秀成果,但也面临着困境。其中一个比较突出的问题就是:对篆书艺术表现性的探索远远不够,习篆者未能解决笔法与字学的兼通问题,对篆书字法、字理的生疏,影响了书写者在篆书创作中对书法艺术性的追求与表现。

笔法与字学之别以及二者之间的关系,是书法批评的重要议题。对两者之间关系的模糊认识、对篆法的生疏和对书法创作理解的失误,造成了篆书学习的误区,带来诸多弊端。习篆者或不谙字理,以野为雅,胡乱变形,所书讹误满纸,凋疏恶俗;或拘于字形,描摹形态,呆板僵化,失却自然之旨、艺术之趣。当代书家对篆书的艺术表现性的探索一直是不尽如人意。虽然有部分书家有新颖的思路,以行草笔意入篆,并借鉴现代构成方法,但成果与所论尚有距离,作品点画空泛,结字散漫,未能达到古雅之境。另一方面,对篆法的生疏,极大地挤压了习篆者的艺术创变空间,只能依靠查字、集字、排字的方式来书写,在字形的变化、性情的表现等方面均受到极大限制,无法将诗文之意、书写之趣与艺术之境有机地融合,虽美其名曰“创作”,但所书作品刻板、僵化,千人一面,如同是篆体美术字,实与真正的创作要求相去甚远。而这种远不能称为创作的集字排列式的书写却已成为当代篆书书写的主流。

造成这种状况主要有两个方面的原因:一是习篆者不愿下苦功夫研习字学,对文字之中所蕴涵的深厚的文化意味几无体会;对字学的生疏,使得习篆者无法做到将篆书作为抒情达意的对象和工具,只能是通过查字典式的集字成篇来完成书写。二是在当代书法创作体系中,篆书更多的是扮演显示书法基本功的角色,成为古体的象征,成为书写者对传统的依托、对基本书法技巧的遵循的外在显示,对个性抒发的重视和表现不够,没有使篆书也与行、草等体一样成为书家自由抒发性情的载体。

虽然当代篆书创作群体从整体声势上略有不及行、草等体,但仍有数位书家,在篆书创作特别是大篆创作方面独标一帜,取得了令人瞩目的成绩,中国美术学院书法系的教授、博士生导师韩天雍即是其中一位。

韩天雍教授以大篆闻名书坛,在数十年的篆书教学、研究和创作中,他走的是笔法与字学合一的道路,这是篆书创作与研究的康庄大道。正如韩天雍教授所坚持的那样:一味盲目地模仿古文字形,并无多大艺术价值,以古体发新声、展新颜,体现现代意识与精神,才是当代古文字书法创作与研究的根本价值所在。韩天雍教授在注重篆书的艺术表现性的基础上,始终注意结合、引进当代古文字学者的最新研究成果,很好地解决了当代篆书创作中笔法与字学分离的难题,以古意抒性灵,开大篆创作之新气象。具体来说,他主要是从五个方面推进自己的篆书创作和研究的:

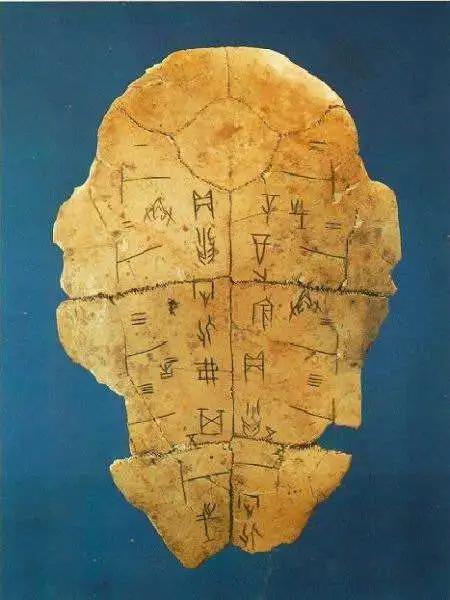

一是以专业的融通视野和丰富的文史知识,打破了古体文字的时间隔阂与局限,使文字学的成果能恰当地应用于书法创作,在一定程度上解决了困扰书法学子的古文字学与书法学、书法创作的专业隔阂问题。

二是注重风格的塑造,注重书写的表现性,使大篆作品成为情感、个性、趣味、格调的表现载体。不同的作品既有着不同的韵味和格调,又统一于整体的艺术表现之中,“韩氏大篆”的个人风貌极为突出。

三是适应当代书法创作公众化趋势的要求,并结合个人抒情遣兴的需要,注重现代视觉效果,注重展示、引导、感染效应,并深入探讨作品幅式的变化所带来的书写、表现方面的一系列变化,无论是长篇巨制还是和咫尺小品,均举重若轻,掌控自如。

四是技法的丰富与成熟。通过强调对线质和字形的锤炼与表现,打破了篆书易陷于排列布置、趋于僵化呆板的窠臼,充分发挥出线质之美和字形之美。

五是居静以求动。篆书创作在整体趣味上求静不难,而难在静中有动。韩天雍教授将现代的构成意识渗入到结字和章法的安排中,突破篆书内敛空间的局限,所书篆字空间外张,气息流贯,各字独立却又有着内在的呼应,动静结合,有真气弥漫、鼓荡之势,充满着内在的生命活力。

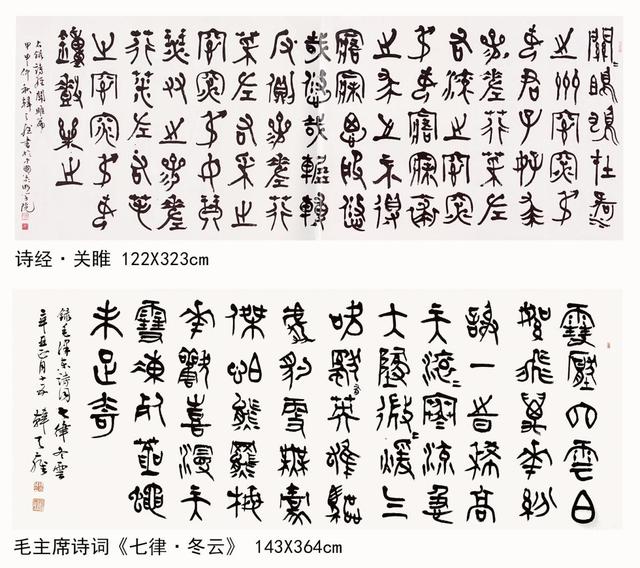

韩天雍教授在篆书的技法、审美表达和情感表现的可能性等方面进行的深入探索,取得了显著的成果。他近年创作的《篆书毛泽东诗词》系列作品正是其篆书研究和探索的结晶,集中体现了其在篆书创作上的功力、才情与识见。

在篆书创作中,大家都有这样的体会:以大篆书中古以后诗文难、书多字数诗文更难,书长篇巨幅作品尤难。韩天雍教授迎难而上,选择毛泽东诗词作为书写题材,探索诗词之意与书法之美的融合,取得了极佳的效果。在其笔下,展开了浪漫与深沉、雄放与古朴的对话,实现了豪迈雄放的浪漫气质与质朴恣肆的高古之风的互衬与融合,开创出大篆创作的新境。其所书大篆作品,用笔迅疾强劲、波折顿挫而又使转圆融、回旋盘曲,点画厚重而圆润,筋强骨壮而又飘逸多姿,于古朴苍劲之中蕴含柔媚婉转之态,一扫篆书创作的程式化风气,生机盎然。

没有熟练的技巧、没有对历代篆法的深入了解,则不可能达到如此圆融之境,正如古人所云“不熟则不成字”。“熟”,可以说是进行书法创作的前提条件之一。但何谓“熟”?临摹某一书家,取法某一风格,以至惟妙惟肖,此可谓熟矣,但却又不是真正的“熟”。明代的书家赵宧光曾有名言“熟在内不在外,熟在法不在貌”。“熟”是内在的,是对用笔的基本原则、方法技巧、肌理效果、毛笔性能、心手笔纸墨的相生相发等等的了解、把握,而不是对某一书家、某一作品、某一字形、某种风格外在形态的描摹。“熟”非圆熟、媚熟,而是熟中又有生意、峭拗之气,是熟后生,因而能生生不息。

韩天雍教授可谓深谙“熟”之道。篆书已和韩天雍教授的生活融为一体,有所感、有所思,皆乘兴而为,以篆书发之。韩天雍教授对字法谙熟于心,随意一篇诗文入手,提笔即成,可谓熟矣。但他对篆书的“熟”,是学理之熟,是艺理之熟。韩天雍教授的篆书创作,正是有了对篆法、篆理、艺理的熟练把握,又通透熟后生的奥妙,才能不为法所囿,乘兴挥洒,以手写心,以古老的样式,创造出新的趣味、新的格调。韩天雍教授的《篆书毛泽东诗词》系列作品正为我们提供了这样一个以古韵出新颜、富有艺术品格与价值的示范样本。

,