在中考物理中,力学比例仅次于电学,所占比例相当大。在一些知识的细枝末节上总有些同学会犯一些”低级错误“。之所以叫做低级错误,是因为这种错题往往当考试结束就会自己发现弄错了,而当自己再次面对它们时,仍然时不时还会出错。这是为什么呢?归根到底还是相应的知识要点没有彻底弄清,真的需要独立面对时,才觉得力不从心。

今天小编为大家整理了一些力学知识点和30个容易造成误解的问题,希望对同学们有所帮助。

01、力

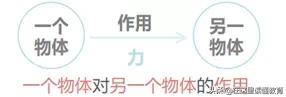

1.力的概念

力是一个物体对另一物体的作用。力的单位:国际单位制中力的单位是牛顿简称牛,用N 表示。

2.力产生的条件:①必须有两个或两个以上的物体。②物体间必须有相互作用。

3.力的性质:物体间力的作用是相互的。

两物体相互作用时,施力物体同时也是受力物体,反之,受力物体同时也是施力物体。

4.力的作用效果:

力可以改变物体的运动状态。

力可以改变物体的形状。

5.力的三要素:力的大小、方向、和作用点。

6.力的示意图:用一根带箭头的线段把力的大小、方向、作用点表示出来,如果没有大小,可不表示,在同一个图中,力越大,线段应越长。

力的示意图

力的图示

02、弹力

1.弹性和塑性

弹性:物体受力发生形变,失去力又恢复到原来的形状的性质叫弹性。

塑性:在受力时发生形变,失去力时不能恢复原来形状的性质叫塑性。

弹性形变

塑性形变

2.弹力:物体由于发生弹性形变而受到的力叫弹力,弹力的大小与弹性形变的大小有关,在弹性限度内,弹性形变越大,弹力越大。

3.弹力的产生条件:相互接触并且相互存在挤压产生弹性形变。

4.弹力的基本特征:

(1)弹力产生于直接接触的物体之间,任何物体只要发生弹性形变,就一定会产生弹力,不相互接触的物体之间是不会发生弹力作用的。

(2)弹力通常分为两类,一类是拉力(如橡皮筋、弹簧等),另一类是压力和支持力(如桌面对书本的支持力和书本对桌面的压力)。

5.弹簧测力计

用途:测量力的大小。

构造:弹簧、指针、刻度盘等。

每个弹簧测力计都有一定的测量范围,拉力过大,弹簧测力计会被拉坏,使弹簧不能回复到原来的长度,因此在测量之前,先要估计所测力的大小,选择合适的弹簧测力计来测量。

进行测量时,应做到:

使用前:

(1)观察量程、分度值(便于读数)。

(2)观察指针是否指在零刻度(调零)。

(3)轻轻来回拉动挂钩几次,防止弹簧卡壳。

使用中:

(1)测力时,要使弹簧中心的轴线方向跟所测力的方向一致,使指针和外壳无摩擦,弹簧不要靠在刻度板上。

(2)读数时,视线要与刻度板面垂直。

03、重力

1.重力的概念

重力:地面附近的物体,由于地球的吸引而受的力叫重力;重力的符号是G,单位是N;

2.重力区别于其他力的基本特征是:

(1)地面附近的一切物体,无论固体、液体、气体都受地球的吸引。

(2)重力特指地球对物体的吸引。

(3)重力的施力者是地球,受力者是物体。

3.重力的三要素

(1)重力的大小:通常把重力的大小叫重量。

重力大小的计算公式 G=mg 其中 g=9.8N/kg,粗略计算的时候g=10N/kg

表示:质量为1kg 的物体所受的重力为9.8N。

(2)重力的方向:竖直向下(指向地心) 重垂线是根据重力的方向总是竖直向下的原理制成。

(3)重力的作用点——重心

重力在物体上的作用点叫重心。质地均匀外形规则物体的重心,在它的几何中心上。如球的重心在球心。方形薄木板的重心在两条对角线的交点。

*重心的位置不一定总在物体上,如圆环的重心在圆心,空心球的重心在球心。

4.稳度

稳度就是物体的稳定程度,稳度越大,物体就越不容易倾倒。

提高稳度的方法:一是增大支持面,二是降低重心。

04、易错点解析

1.错以为平均速度是速度的平均值。

【正解:平均速度是总路程与总时间的比值,不是几段速度的平均值】

2.错以为做匀速直线运动的物体速度是改变的。

【正解:匀速是指速度不变,直线运动是指沿着直线运动】

3.错以为质量变化时,密度就一定改变。

【正解:密度大小取决于物质本身,与质量、体积无关,只与物体的材料、温度、状态有关】

4.错以为天平的螺母和游码可以混用。

【正解:螺母只可以在调节天平平衡时用,也就是测量物体质量之前用。测量物体的质量时,通过增减砝码和移动游码使得天平平衡,此时不可以再次移动螺母】

5.错以为重力加速度g值是不变的。

【正解:重力加速度g与纬度和高度有关,纬度越高,g越大;高度越高,g越小】

6.错以为重力的方向是垂直向下的。

【正解:重力的方向是竖直向下的,即垂直于水平面向下】

7.错以为摩擦力方向总是与物体运动的方向相反。

【正解:摩擦力的方向总是与物体相对运动或相对运动的趋势的方向相反!总是阻碍物体的相对运动,摩擦力可以是动力也可以是阻力】

8.错以为运动的物体才会受到摩擦力,静止的物体不受摩擦力。

【正解:物体是否受到摩擦力,关键是看它与接触的物体间是否有相对运动或者相对运动趋势。若有,则受摩擦力】

9.错以为滑动摩擦力大小随速度的改变而改变。

【正解:滑动摩擦力的大小只取决于“物体所受的正压力”和“接触面的粗糙程度”,与其余任何因素都无关】

10.错以为力是维持物体运动的原因。

【正解:力是改变物体运动的原因,惯性才是维持物体运动的原因。物体如果受到平衡力作用,将保持匀速直线运动或静止状态;物体受非平衡力时,运动状态将发生改变】

11.错以为物体速度越大,其惯性就越大。

【正解:惯性大小只与物体质量有关,与其余任何因素都无关系】

12.错以为惯性是一种力。

【正解:惯性是物体的一种性质,保持原来匀速运动或者静止的一种性质,不是力。不可以说“受到惯性”也不可以说“惯性力”】

13.物体不能被推动时,错以为推力小于摩擦力。

【正解:因为未推动,即物体处于静止状态,此时推力与摩擦力是一对平衡力,二力大小相等】

14.错以为平衡力是作用在两个物体上的力。

【正解:平衡力作用在一个物体上,等大、反向、共线、同体、同增同减、同生同灭。相互作用力才是作用在两个物体上。】

15.错以为压力一定等于物体所受的重力。

【正解:压力和重力没有因果关!系只有物体自由平放在水平面上时,水平面受到的压力才等于物体所受的重力。】

16.错以为“受力面积”一定就是物体的表面积!

【正解:受力面积是相互接触挤压的部分面积,一般小于或等于物体的表面积。】

17.错以为液体产生的压强与液体的多少有关!

【正解:根据液体压强公式可知,液体产生的压强只与液体的密度、深度有关,跟液体的体积无关。液体多,密度深度不一定大,产生的压强也不一定大。】

18.错以为液体对容器底部的压力等于液体的重力。

【正解:当容器侧壁倾斜时,液体对容器底部的压力不等于液体的重力。只有侧壁竖直时压力才等于重力。此时可以用F=ps求得】

19.在托里拆利实验中,错以为水银柱的高度差和管子的粗细、倾斜程度等因素有关。

【正解:水银柱的高度差是由外界大气压决定的,与其他因素无关】

20.错以为物体在液体中的深度越大,它受到的浮力也越大。

【正解:求浮力可以根据阿基米德公式,可知浮力大小取决于液体的密度和排开液体的体积】

21.错以为同一个物体在液体中“上浮”和“漂浮”时所受浮力相等。

【正解:上浮的过程如下:物体全部在液面之下时,浮力大于重力;部分在液面之上时,排开液体的体积会随着物体上浮而减小,故浮力也减小。最终漂浮时,浮力等于重力。】

22.错以为在水中下沉的物体受到的浮力小,上浮的物体受到的浮力大。

【正解:物体所受的浮力关键是看物体排开水的体积,排开水的体积越大,所受浮力就越大】

23.错以为密度计在不同液体中所受浮力与液体密度有关。

【正解:因为密度计一直漂浮,所受浮力都等于密度计自身的重力。由公式可知液体密度越大,密度计排开液体的体积越小】

24.错以为支点到力的作用点的距离就等于力臂。

【正解:力臂是支点到力的作用线的距离,即点到线的距离,不是点到点的距离】

25.错以为使用动滑轮一定能省一半的力。

【正解:不考虑动滑轮重力的情况下,沿竖直方向提升重物时能省一半力,但是,当沿着倾斜方向或者水平方向拉动滑轮时,不再省一半的力】

26.错以为有力有距离就一定做功。

【正解:做功必备条件——有力并且在此力的方向上通过了一段距离】

27.错以为物体的机械效率越大,其功率也越大。

【正解:机械效率与功率大小没有任何关系】

28.错以为同一个机械的机械效率固定不变。

【正解:简单机械的机械效率是可以改变的,例如滑轮组的机械效率还与提升的物重有关,斜面的机械效率与斜面的倾斜程度、粗糙程度有关】

29.错以为物体在下降过程中,其重力势能一定转化为动能。

【正解:还要看物体的速度变化,例如匀速下降,动能是不变的】

30.求压强时,p=F/S,其中S即受力面积的个数容易出错。

【正解:比如有几只脚、几条履带?】