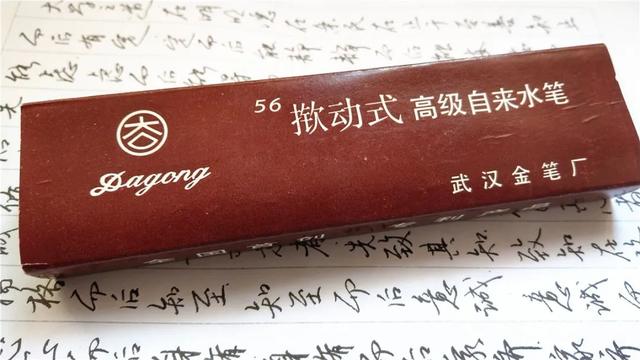

编者:之前,我们在《用过武汉的“大公牌”钢笔吗?》中介绍过武汉产名品钢笔。回头看来,在中国,作为主流书写用品的“钢笔时代”并不长,只是“毛笔时代”和“电脑时代”之间一个数十年的过渡期。而且在圆珠笔技术迅速更新的背景下,钢笔本身也注定成为历史上的一个小插曲。由此,“修钢笔”也成为了昙花一现的独特手艺。

20世纪60、70年代,我国钢笔普及率达到了前所未有的程度,也正是钢笔的普及,造就了钢笔修理行业的鼎盛。钢笔是学生和公职人员的日常用品。那时的钢笔高档次的有派克、丁喜路、都澎,而国产的英雄、永生等品牌的钢笔则是普通人群和一般学生写作业使用。那时候上衣口袋插一两支钢笔,那是多么体面,多么有内涵的事情。笔挂在衣兜上,阳光和煦地一照,闪闪发亮。身上衣兜里有没有钢笔,说明这个人有没有能力,甚至成为一个人有没有文化的标志。

修钢笔的记忆钢笔的广泛使用带动了修笔业的兴盛,只要在百货商场文具柜台旁边,或是有学校、有学生的地方,就会有修钢笔的摊子。修钢笔的师傅手上和身上似乎总带着永远洗不掉的墨渍,他们的职业特点,也清清楚楚地“印在”脸上。

记得在汉口工艺大楼斜对面,有一家大公钢笔厂代销店,我1963年读初中上学时,都要经过那个店。门边有一位满头白发的修笔老师傅,他的鼻梁上架着一只怪怪的黑框眼镜,像雕塑一样枯坐在小凳子上,眼光直直地盯着手心里那小小的笔尖。他的身边是一个打开的箱子,透过玻璃可以看到被分成了一格一格,里面整整齐齐摆放着笔尖、笔杆、挂钩等零部件;看到的修笔的工具有小钳子、小榔头和油石等。

师傅修笔,第一件事就是询问、检查、清理。划纸的笔,主要是打磨笔尖。师傅坐在工作台边,借着灯光,用放大镜仔细地观察,再用刀片慢慢清理淤积的墨水,然后娴熟地在机器上打磨。打磨完毕,师傅用水把笔胆洗净,然后蘸了墨水,在纸上画画、写写。感觉不满意,又重新拆下笔尖琢磨,又打磨,直到满意为止。一个技术高超,又信誉高著的师傅收拾、打理出来的钢笔,那笔尖落在纸张上,润滑得就像手触摸了婴儿的肌肤,让你惬意自如,行云流水,辞藻飞扬,心花怒放。

笔帽坏了换笔帽,皮囊漏了换皮囊,若是笔身劈了,就用细细的铁丝打箍。用钢笔主要是用笔尖,修笔师傅的水平,也就体现在修笔尖上。新买的钢笔弄不好笔尖会分叉,下水不畅且易划烂纸,修笔师傅只是用手捏捏、用小锤子敲敲就能解决这些问题。经验丰富的师傅修笔尖靠的是手感,指头稍一用劲儿就能准确判断出笔尖有什么毛病,用小锤敲或小钳夹的时候也必须恰到好处,用力大一点点就有可能把笔尖给毁了。

如今已非常罕见钢笔曾经是何等的荣耀,新中国建立后,曾排在百姓“幸福生活四大件”之首。“四大件”指钢笔、皮鞋、暖水瓶和痰盂。这些代表着一种全新的文明和富足。到现在,钢笔的历史才仅仅200多年,但修钢笔这种职业却如昙花一现般在历史长河中就要走向消失了,使人真真切切地萌生出沧海桑田之感。

在武汉,我曾在武汉大学南门遇到了一位修钢笔的师傅,他叫赵东旭,黄陂人。他每天骑车穿梭在武汉的大街小巷和大中小学校之间,为学生们修理各式各样的钢笔。他常自嘲说,自己也许是武汉最后一个会修钢笔的人了。

赵师傅曾感叹地说,现在用钢笔的人越来越少了,基本用水性笔、圆珠笔代替钢笔书写,甚至用电脑写作或使用智能手机等等。当下,主要是在校学生,偶尔会有人拿着价格昂贵的钢笔找他修。还能坚持用钢笔写字的主要就是一些大学生了,笔坏了就得修理,也有一些老顾客来光顾他的生意。

在赵师傅的小桌上,有几个盒子里分别装着换下来的钢笔笔尖、笔舌、笔项、笔管等零部件就有成千上万个,密集地堆放在盒子里。赵师傅说,在武汉修笔20多年了,过去用钢笔的人很多,这个手艺还比较吃香,生意很火爆,忙起来都没空吃饭,手不停歇,一天能修百来支钢笔。虽然那时候钢笔本来就不贵,修钢笔的利润也很低,但挣的钱养活一家人没问题。如今用钢笔的人少了,修钢笔的生意自然而然就清淡了。赵师傅坦言,现在修钢笔不仅是为了挣钱,关键是自己喜欢,能从修钢笔中找到乐趣。

岁月如痕,好多物品价格都在上涨,只有赵师傅修钢笔的价格几乎没太多的变化,普通钢笔换个笔尖还是那几块钱,有的小修甚至还免费服务。唯一不变的是赵师傅守着他那份老手艺的精神乐趣和执着的追求。

,