香港位于我国南海之滨、珠江口东岸,自古以来是中国向外交往的重要通道。香港的历史文化是中华民族的一个不可分割的部分。然而,英国自1841年在香港实行殖民统治的150多年中,采取种种措施疏离港人的民族感情。目前香港的历史概论或教科书,一般都注重介绍英国统治该地后的历史,对1841年以前的香港,好像是毫不足道。由英国牛津大学出版的《香港史》著作,更直截了当地宣称,香港真正的历史开始于1841年英人来港以后[1]。1991年香港市政局出版的《香港文物志》称,香港地区的先民“可能来源于大洋洲马来裔”,“在英国东来,甚至中国大陆居民南来之前,已有先民在香港活动”[2]。这些见解,都是与事实不符、没有科学根据的论断。作为一个考古学工作者,笔者希望强调指出,对香港史的认识,不应该只注重近代香港开发的历史,要从古至今全面理解香港地区发展的历史。对香港自新石器时代迄今的历史,都要整理和总结。香港地区历史经历了7000年以上发展的历史过程。本地区历史的根源性问题,都发生在史前的阶段,而又与历史时期息息相关,不能随意割裂。

香港史研究,其中关于史前至早期历史时期部分,由于古代文献资料不足的限制,必须另辟蹊径。目前,香港地区尚保留有100多处史前时期的遗址,考古发掘的实物资料,为认识香港远古历史,提供了最重要和可靠的证据。特别是近年来香港的考古新发现层出不穷,重要的收获如7000年前最古老的砾石石器文化,6000多年前本地与长江中游湖南地区文化交流的证据,4000多年前长江下游良渚文化的某些因素在本地的扩散,3500—4000年前海边渔村聚落的发现,商代礼器牙璋在香港的流传,先秦人面弓形格铜剑文化圈的确立,西汉时期文化遗存等,令人耳目一新。另一方面,由于本地文物法尚不完善与考古专业者的缺乏,大量古代遗址将随现代都市的发展而被破坏,乡土文化可能遭受永远无可弥补的损失,亟待抢救。

一、香港考古工作概况

20世纪初,近代考古学从欧洲及近东向世界各地扩散,印度、中国和美洲等地都先后开展了考古发掘工作。20年代间香港与中国大陆几乎是同时开始了考古调查。香港早期考古学由于业余性质及殖民地色彩浓厚,发展相当缓慢曲折。1928年韩雷(G.M.Heanley,1877—1970)及袁复礼(1893—1987)有关香港新石器时代石器的发现与研究,是本地考古的序幕[3]。其后在短短10余年间,香港地区就发现100多处史前遗址,是相当重要的贡献。1932—1936年芬戴礼(D.J.Finn,1886—1936)在南丫岛大湾遗址及附近的沙堤,发掘出许多新石器时代、商周至西汉不同时期的遗物,首次揭露本地海湾的沙堤堆积是最重要的史前考古资源所在。可惜大湾出土的极精美的青铜器及陶器等,被捐赠到英国大英博物馆[4]。1937年世界著名考古学家安特生(J.G.Anderson,1875—1960)来香港与戈斐侣(W.Schofield,1888—1968)合作发掘大屿山东湾遗址,使本地考古技术有所提高[5]。1938年中国学人陈公哲勘查了香港全境的考古遗址,并发表了广为人知的《香港考古发掘》[6],这是本国学者最早直接参与的香港考古工作。二次大战后颇长一段时间,香港考古工作仍然操纵于一些业余考古爱好者手中。当时,考古发掘欠缺周密的计划,田野发掘技术不足,假日考古情况普遍,使本地考古工作长期陷于停滞状态。其间,1955年香港大学中文系师生在九龙李郑屋邨发掘一座东汉砖室墓[7]、1958—1959年香港大学地理系在大屿山万角咀亦有发掘[8],这些发掘的正式报告书迄今尚未面世。迟至70年代前后,由香港大学人员在南丫岛洪圣爷及其他遗址所发现的史前文物,都被带回英国捐赠大英博物馆[9]。1967年香港考古学会成立,学会成员基本都是业余考古爱好者。1971年后香港考古学会的重要工作之一是发掘南丫岛深湾遗址,揭露了几个时期的文化层堆积。70年代香港考古仍然是以假日考古为主,属业余性质的工作。其时香港考古学会编委宣称,在香港所发现的史前文物为“中国人来香港以前原居民的文物”(Pre-Chinese Heritage)[10],带有浓厚的殖民主义色彩。

一直到80年代末,随着本地华人考古学工作者的兴起,以及国内专业考古工作人员来港长期直接参与本地的考古工作,使香港古代史的研究出现了根本性的变化[11]。1988年10月至1989年3月间,由广州中山大学人类学系、深圳博物馆及香港中文大学中国考古艺术研究中心合作在香港大屿山东湾遗址发掘,其间尚有日本筑波大学及驹泽大学考古学系师生参与工作,此次田野考古同时揭露数百平方米范围,文化层堆积3米多深,发现5个不同时期的文化层,新石器时代居住房子遗迹、灰坑等极其丰富遗迹与遗物的披露,是香港专业考古的发轫[12]。

90年代是香港考古学发展的隆盛阶段,无论从大面积设方、分层发掘、遗物与遗迹出土的纪录等,均走上专业化的道路。1990年11—12月,香港中文大学与广州中山大学在南丫岛大湾遗址,发现10余处商周间的墓葬,出土精美玉石器、陶器及青铜器[13]。1991—1992年间,香港中文大学与广东、山西、陕西等省的文物考古研究所以及中山大学人类学系共同调查大屿山北部42处的遗址,重点发掘了其中沙柳塘、白芒、扒头鼓及沙螺湾咸角等地点,其中如扒头鼓遗址,先后揭露面积约1000多平方米,发现了多座3500—4000年前房屋遗迹及大量生活工具[14]。1996年香港中文大学又与中国社会科学院考古研究所及中山大学人类学博物馆合作,再次发掘大湾遗址,发现两处5000—6000年前居住的房子遗迹[15]。90年代,除香港中文大学以外,香港及外国其他一些团体亦积极参与香港地区的考古工作。1992—1993年,香港政府古物古迹办事处与香港考古学会发掘新界屯门涌浪遗址,发掘面积亦接近1000平方米,发现新石器时代两个不同时期的文化层[16]。古物古迹办事处尚组织多处考古工作。1993年,古物古迹办事处邀请英国伦敦大学考古学系师生在大屿山沙螺湾岬角考古调查,于岬角上发现一处新石器时代晚期的聚落遗址[17]。香港考古学会在90年代以后,仍十分积极地在本地从事考古工作,最重要的是在新机场的赤

角岛屿的发掘,其中至少包括虎地湾、虾螺湾、过路湾及深湾村四个遗址调查发掘工作。在虎地湾、过路湾发现5000多年前新石器时代的陶器、石器饰物及一些遗迹[18]。此外,尚有罗美娜(P.R.Rogers)在马湾东湾仔遗址发现了新石器时代晚期、青铜器时代及东汉时期的文物[19]。90年代以来,由于新机场工程的影响,意味着香港地区更多的考古遗址可能被破坏或摧毁,由于本地的文物法例不完备,很多遗址来不及充分调查发掘,就被全面地推平摧毁。考古遗址一旦被破坏毁灭,就永远不能再生。这是在90年代本地考古工作表面一片兴旺的背后,作为考古工作者所不能不反省及忘记之隐忧。其次,90年代后期田野考古发掘数量较多,大部分正式报告书尚未出版。目前要全面掌握此时期考古的发掘收获,是不可能的。本文试图以香港中文大学所发现的考古资料为主,再就笔者参观其他单位的遗址发掘,参考迄今已发表的资料,就近年香港古代史最重要的发现及其学术意义,综合介绍讨论,以就正于方家。

二、香港古代史的新发现及其意义

(一)香港最古老的文化——东湾遗址底砾层上石器群

香港虽是弹丸之地,然而,人类究竟在什么时候开始在香港地区生息活动的呢?他们的古老文化面貌又是怎样的呢?1988—1989年,香港中文大学、广州中山大学、深圳博物馆联合考古队在大屿山东湾遗址进行了广泛而深入的调查和发掘,对于寻找本地区最古老居民的踪迹,提供了引人入胜的新线索。

东湾遗址位于大屿山的西南部、石壁的东面海湾的岸边、高出海面7米的沙堤上。东湾三面环山,前面是一个袋形海湾,东南面是一大片沼泽地,有小溪从山涧流出,是一个非常适宜古代人类生活的地方。东湾遗址是由戈斐侣于30年代初发现的[20]。1937年,安特生来港与戈斐侣在东湾遗址合作发掘[21]。1979年,香港考古学会再次在东湾遗址调查[22]。然而,上述两次调查发掘,都没有发掘到遗址的最下部的文化层就半途而废,殊属可惜。

1988—1989年我们在东湾遗址进行了第三次调查和发掘。这次发掘的面积约400平方米,在3米多深的砂质土层中包括了唐代、几何印纹硬陶和新石器时代的几个文化层。其H、I[,1]、I[,2]探方3米深底部的砾石层上面,发现了50多件以打制石器为特征的石器群。这50多件的石器群出土之际,是紧贴于砾石层的上面。石器群的四边散布有若干碳化物。从石器的出土状况、石片与石片的相互接合及遗物平面和垂直的分布等观察,这里应该是当时人类的生活面。

石器群的组合包括有单边砍砸器(4件)、双边砍砸器(3件)、石片(31件)和分割砾(6件)。据肉眼鉴定,石质为凝灰岩和流纹英安岩等。

综合东湾遗址砾石层上面出土石器群的特色有如下数端:1.尖突单边砍砸器和双边砍砸器为本石器群的典型性器物。2.以石片二次加工的石器仅有一件,占2%之弱。3.H、I[,1]、I[,2]探方中并没有发现过石核,暗示有搬移石核的行为。石片则被遗留于探方内得以保存。4.砺石是用作研磨骨角器,暗示骨角器的存在[23]。

以上简单器种的组合,反映了当时人类经济生活的侧面。一般而言,文化是对生态环境适应的结果。东湾遗址里鱼贝类骨骼并没有保存下来。然而从骨角器的使用和遗址的地理环境推测,东湾先民可能主要以渔业和采集业为生。在海洋的边缘,鱼贝类资源可以提供大量的蛋白质。东南中国海沿岸鱼类极为丰富,渔获四季不绝。台湾省八仙洞遗址曾发现砍砸器、石片、海洋鱼类骨骼和单式钩针等遗物,被推测为海洋渔业活动的生产经济[24]。东湾与八仙洞两遗址出土的石器群颇为相似,所反映的经济生活可能是一致的。

此外,1991年台湾大学黄士强教授报导,在台湾东部东河地区小马洞穴遗址,又发现与八仙洞相似的砾石石器文化,年代为5770±50b.p.和5730±50b.p.,同文化层内也没有陶片[25]。这些资料与东湾底层砾石面的年代相近,文化面貌均有一定的相似。有关两者之间的关系,是今后东南中国沿海早期文化研究中一个最重要的课题。

总之,东湾遗址砾层上部的石器群与中国东南地区的石器传统有着密切的关系。近年来广西百色遗址出土的石器群显示,中国东南部自旧石器时代开始,砍砸器石器群传统即具有较强烈的特征。而且,这种砍砸器石器传统一直延续到新石器时代。东湾遗址底砾层上面所发现的石器群仍然以砍砸器为主要特征,代表中国东南部石器传统重要的一环,是香港地区目前所知最古老的文化。我们估计其年代距今可能在7000年以前。日本加藤晋平教授最近指出,在更新世终末至全新世中期约1万年之间,在中国南部沿海生活着以捕渔业为生的人类分支,东湾底层砾石面的石器文化是其中一个代表[26]。

(二)香港与长江流域新石器时代文化的交流

香港地处珠江口的前沿,本地的传统文化与岭南地区一脉同源。然而在新石器时代距今4000至6000年之间,香港与长江地区的古文化明显地有过很频繁的交流。两地古代文化交流的途径,大体而言,可以分为河、海两路。第一途径是以沿内陆河流,由长江中游经粤西江或北江最后传入香港。第二途径可能是由沿海江浙至福建经粤东流入珠江三角洲的前沿。近十年来香港中文大学在南丫岛大湾遗址及古物古迹办事处在新界涌浪遗址的新发现,为香港与长江地区新石器时代文化交流的研究,提供了重要的证据。

南丫岛大湾遗址出土的彩陶与白陶,可以说明上述香港与长江中游古文化交流第一途径的关系。1933年,香港大学芬戴礼在南丫岛大湾遗址附近进行考古发掘工作,首次发现了两件颇为完整的泥质圈足彩陶盘。当时同类型的器物在珠江口岸其他地方还没有被发现,就是与安特生在仰韶发现的彩陶风格也不尽相同。由于这种彩陶在大湾遗址第一次出土,笔者命名为“大湾式彩陶盘”[27]。1990年12月,笔者在大湾遗址进行考古发掘,又发现了一件同样的彩陶盘和白陶共存。大湾式彩陶盘的特色是相当明显的,一般高6—9厘米、口径15—25厘米,泥质陶,矮圈足,浅盘。圈足与器身的高度相约。盘身外表及圈足的内外面常有陶衣及红彩。红彩主要为波浪纹。圈足上常见有刻画的水波纹和排列有序的镂孔行列。

目前对大湾式彩陶盘的分布范围,已有了初步的认识。从粤东海丰沿海西向至珠江三角洲一带水域附近,都是现今所知大湾式彩陶盘分布的中心范围。估计南海沿岸及珠江水系流域的范围附近,都很可能会发现大湾式彩陶盘的踪影,我们称之为大湾文化圈。究竟大湾式彩陶盘的渊源来自何处呢?

在30年代,芬戴礼与麦兆良都受到安特生仰韶彩陶文化西来说的影响,不约而同将大湾文化的来源,指向越南北部谅山(Mai-pha)[28]或柬埔寨[29]。到了60至70年代期间,有些研究者却指出大湾文化的彩陶,与东部沿海的山东北辛文化或江、浙、闽一带青莲岗文化所出土的彩陶相接近[30]。1991年初,笔者初次考虑大湾彩陶盘、白陶与长江流域中游大溪文化之关系,初步提出大湾文化中之圈足盘、彩陶技术和白陶三者是从长江流域中游大溪文化辗转传到珠江口沿岸的地域[31]。在1994年2月于香港中文大学召开的第二届“南中国及邻近地区古文化会议”上,长期在长江中游流域指导考古工作的何介钧教授回应笔者的意见指出:“邓聪先生在《环珠江口史前文物图录》的前言《环珠江口史前考古学刍议》中对以上各说提出了异议,不仅明确主张‘大湾式彩陶盘是受长江中游一带大溪文化的影响而产生的’,且有着令人信服的论据”,并强调“环珠江口大湾式彩盘这一类型彩陶接受的直接影响只能是来于邻近的长江中游地区,特别是偏南的洞庭湖地区”[32]。随后,中国社会科学院考古研究所所长任式楠亦表示,香港大湾出土彩陶与白陶所代表的文化,与著名的大溪文化有密切联系[33]。1994年间,笔者与黄韵璋再就本地出土彩陶与白陶进行系统研究,发表了《大湾文化试论》一文,尝试就环珠江口距今5000—6000年的新石器文化的分布、分期、文化内涵特征、航海技术及源流等问题,作了初步的探讨[34]。1996年间,笔者两次幸蒙湖南省文物考古研究所的邀请,在何介钧所长,裴安平、袁家荣、贺刚等先生指导下,对湖南沅、澧、湘等流域新石器文化有了初步认识。其中汤家岗墓葬出土的戳印浅浮雕式白陶,与笔者1996年在大湾发掘出土的白陶在制作技术上如出一辙,使笔者更深信在5000—6000年前,长江中游与香港确有着极重要的文化交流。近年香港考古学会在赤

角岛屿遗址群又发现大湾文化时期的文化遗存。其中虎地湾遗址出土属于大湾文化的泥质高圈足陶豆,圈足上的刻划纹与镂孔[35],都明显与长江中下游5000年前后如良渚文化的同类器物极为相近,显示出长江流域新石器时代中期某些文化因素南下渗透至香港地域各小岛的范围。近年另一个重要的考古发现是新界屯门涌浪遗址的发掘,在1992年至1993年间断断续续由古物古迹办事处与香港考古学会共同进行。涌浪北部资料掌握在古物古迹办事处,亦已有若干简述[36]与图片公布[37]。涌浪南部资料已由香港考古学会发表简报。据报告,涌浪遗址厚约2米的堆积中包括新石器时代两个不同时期的文化层,分别属于公元前4100—3600年及公元前2600—2400年[38]。前者亦即属于笔者近年所提出“大湾文化”的范围,更丰富的却是后者,新石器晚期的文化遗存。由于现今涌浪遗址资料尚未正式发表,笔者只能就该遗址发掘期间的现场观察,拟对出土文物的初步印象提出一些意见。据发掘主持者招绍瓒认为:新石器晚期的文化遗物特别丰富,广泛分布于整个遗址,反映该处当时应属于一处较大型的聚落遗址。对笔者来说,从墓葬或遗址文化层出土属于公元前2600—2400年期间的大量水晶或石玦,是最引人注目的。从此处出土制作玦的毛坯、素材至半制成品及成品等,清楚地反映了该处是玦饰的制作地点。涌浪出土玦饰的制作,亦有较原始的因素,如在玦饰穿孔制作上兼采用琢或空管钻穿的方法。其中琢穿法在本地后来如春秋期间的玦饰制作技术中就已不再被采用。涌浪遗址另一惹人注目的发现是石钺及镯的共同出土,已发表两件石钺,其中大的一件长29.5厘米、宽17.5厘米,制作相当精美,两件钺的刃部均明显向一边倾斜,未见明显的使用痕迹。一件石钺与石镯相叠压出土。与涌浪遗址相似的斜刃石钺1970年间在南丫岛深湾遗址也发现过[39]。涌浪的镯已发表的仅一件,直径7.6厘米,外壁面平直为竖宽型,环体的平面窄,侧面宽,形成竖宽带状或短筒状。以上涌浪出土的玦、钺、镯三者的渊源毫无疑问来源于长江流域。但具体流入路线的考订言之尚早。其中如竖宽型的玉镯在中国东部沿海的良渚文化中就相当盛行,见于寺墩、反山、瑶山、福泉山、张陵山、草鞋山、少卿山、青墩、黄土山[40]。镯在广东境内也受到良渚文化的影响。粤西方面如1984年在利宅村的塘角嘴遗址试掘发现过3件石镯[41]。此外笔者于1988年访问封开博物馆期间,曾直接观察过杏花禄美村玉石琮、钺及镯,其中玉镯与涌浪的相当类似。近年广东省博物馆在乌骚岭墓群也发现过5件石镯,其年代与涌浪的上文化层相当接近[42]。此外,粤北石峡遗址简报中的“玉环”亦即玉镯[43]。以上可见良渚的玉镯自粤北而粤西的发展,而涌浪出土的石镯,当然是迄今所知良渚玉镯分布最南端的代表。关于钺,涌浪出土的石钺斜刃特征相当明显。傅宪国氏对石钺深入研究后指出,长江下游的江、浙、皖是目前发现石钺最多的地区,它的起源和演变序列也比较清楚[44]。在石钺系列研究中,笔者当然最关心的是如香港涌浪、深湾遗址出土斜刃石钺的归属问题。按傅宪国氏所订二型Ⅰ式梯形石钺,其特征是拱背,斜弧刃,刃口锋利,两腰斜平齐,与涌浪、深湾遗址出土的斜刃钺相当接近。傅氏所举出土石钺二型Ⅰ式遗址包括黄河流域郑洲大河村[45],江苏大墩子[46]、圩墩[47]、绰墩[48],安徽薛家岗[49]、上海崧泽[50]及广东石峡[51]。其中郑州大河村两件石钺,笔者认为均处于刃部再生状态,是否能置于傅氏的二型Ⅰ式尚为疑问。石钺的斜刃是否由于使用或制作的关系,傅氏认为是前者,笔者以为后者更合理。现今可见斜刃型的石钺基本以长江下游为中心,在沿海一带的地域分布。石峡与涌浪的斜刃石钺的形态基本一致,两者之间有着密切的关系。涌浪的钺、镯及玦等来源,除可能由北江、西江南下外,另一条沿海路线亦不可忽视。早于本世纪30年代,麦兆良曾在粤东沿海菝子园等地发现过典型的石钺[52]。近年广东考古学者在粤东海丰田干圩海岸再次发现代表典型的良渚文化因素的玉琮及镯[53],这是良渚文化之载体沿海活动的重要证据。这不难使人想象受良渚文化因素影响的涌浪及深湾的镯及钺可能是一种沿海文化扩散的象征。涌浪和深湾是迄今所知拥有良渚文化因素,在中国最南部的新石器时代晚期的遗址。

(三)由史前时代“以船为家”说到大量定居房子遗迹的发现

香港维多利亚港两岸密集的现代建筑群,高耸入云,其美丽的夜景令人赞叹不已。然而究竟从什么时候,人类开始来到香港定居生活?其居住形式又是怎么样呢?在30年代,香港地区已发现超过100处以上的史前遗址,并且后来出土数以万计的史前遗物,如石器和陶器破片。可是,有关香港史的研究中,长期以来却流传着一项令人颇为费解的说法,如《香港文物志》称:“本区的先民……是以船只为家,他们经常登陆作短暂的居留”。其中原因是由于“固定住屋的遗址至今还未有发现”[54]。这确实是使人难以置信的,特别是对考古工作者来说,尤其如此。从1925年香港地区开始考古工作,到1988年香港考古学会宣称虽然深入进行对不同地貌及生活环境的研究,但始终未发现过人类的居住遗迹[55]。我们认为,从找不到史前房子遗迹而发展出以船为家的说法,是似是而非的。能否发现房子遗迹,往往与我们对史前房子遗迹概念与考古发掘技术有关。在1987年以来,我们在香港不同地区陆续发现大量新石器时代到青铜器时代房子的遗迹,史前香港的居民以船为家的说法不攻自破。我们于1987年在大屿山东湾遗址发掘期间,首次在第三层中部发现了先秦时期房子的遗迹,房子规模南北轴4.5米以上,略呈方形,共发现6个排列有序的柱洞。东湾的报告中报导:“柱穴的平面形状为椭圆形,深50—60厘米。柱穴口的直径一般约为45—55厘米。第1、2和5号的柱穴相隔约1.5—2米,排列成一直线。第1和3号的柱穴底发现石础。第3号柱穴位于TX探方的西南角。柱穴口在第3层的中部,立地标高597厘米。柱穴口的直径约50厘米,呈椭圆形。柱穴内壁垂直近90°。柱穴底并未贯穿第3层的底部。柱穴内的堆积土壤,可以细分为3层:第1层:褐色沙质土,略带粘性。不含遗物。第2层:赤褐色沙质土,粘性稍强于第1层。不含遗物。第3层:明赤褐色粘性沙质土。含拍打绳纹陶片。第1号柱穴中所发现的3层堆积土,均与本遗址基本层序第4层的土质相似。推测较具粘性的沙土,有固定房柱的作用。第1柱穴的底部发现有3块河卵石,排列有序,应该是石础。”[56]

1988年香港中文大学与广州中山大学考古队等又在东湾遗址新石器时代中期层位中发现3处房子的遗迹。其中一处为较大的房子遗迹,推测南北轴可能有8—10米,房子四周由大型河卵石紧密排列构筑而成[57]。此外两处较小的房子遗迹位于大房子旁侧,其中一座亦由疏落的河卵石围筑,另一座房子的遗迹只见有柱洞,房子内部尚有火塘遗迹[58]。1992年1月,我们在大屿山白芒遗址,又发现相当于周代的房子遗迹。这一文化层的遗迹,包括有砾石构筑群、灰坑及红烧土、烧火堆等。如以分布于G12一组砾石群为例说明。砾石一般为河砾,不见棱角,长宽约为20—30厘米。砾石摆成一个石圈,直径约4米。在石圈内尚有若干砾石,其中以圈中心偏东一件较大,长宽为60×40厘米,此件砾石较平坦一面朝上。此外,砾石圈内土色与四周土色有较显著之差异。石圈内部及外围附近,陶片及石器分布相当集中,并发现炭粒。石圈外尚有数个灰坑。从出土遗物水平分布等方面观察,此处是人类居住之处。我们估计,砾石圈可能是房子结构的一部分。有关房子上部结构,有待进一步深入的研究[59]。1992年2月至7月间,香港中文大学考古队与陕西考古研究所在香港大屿山扒头鼓进行考古工作,发掘面积为1000平方米以上,一举清理出20多处砾石遗迹,可能都与房子遗迹有关,估计年代在距今4000年至3500年之间。扒头鼓遗址位于大屿山的东北隅,坐落在东南方向延伸入海的岬角台地上,形成一种具有特色的山岗遗址。该台地最高为海拔31.2米,顶部平坦,微向西倾。由于断层发育,东、南、西三侧形成陡峭地形,三面环海,只有中北地势较缓,具有可靠的防御性。遗址是半岛状台地突出,可以俯视,监察的范围,包括东北部汲水门马湾、东面的青衣岛、东南部香港岛及南丫岛,西南部远及愉景湾一带,均一目了然。这里对附近海洋潮流变动、鱼类群游迁移等观察,占有极有利的战略性位置。台地西南边有一南向海湾,海拔高约4米,有溪水流入海中,提供了人类食水的泉源。无可疑问,这里是人类良好的生活聚居地点。对于房子遗迹的鉴定,我们经过仔细观察和慎重的考虑,现综述如下:

1.在发掘约1000平方米的山岗范围内,我们发现了大量的河砾石(一般长40厘米、宽30厘米、厚20厘米)。这些河砾石无疑是产于附近的河床上,被人工搬运到30米高之山岗顶部放置。

2.这些河砾石的排列,经过我们长达数月的仔细分析,根据每一个砾石平面分布位置和垂直深度位置等深入研究,我们发现山岗上的全部砾石可区分为20多组砾石群。各组砾石群由10至20个左右砾石组合成方形或圆形等人工摆置的遗迹,面积由4平方米至30平方米不等。

3.在这些圆形或方形的遗迹中,有较小规模直径约1米左右的砾石圈。

4.在这些砾石排列的遗迹中,我们发现了清楚的灰坑、柱洞,并有大面积的细砂土铺垫。

5.在这些砾石排列遗迹组合中,我们发现大量人类定居所常用的炊煮和贮藏用陶器。

6.根据以上迹象,我们初步鉴定这些由砾石摆设的几何形状遗迹,很可能是当时房子的范围。

房子的建造程序和方法推测如下:1.平整地面:主要是将地面进行平整。若干房子的遗迹,部分建筑在坡面较倾斜的位置。我们估计可能是用木柱的长度来调节房顶的高度。平整地面后,有些房子铺垫有碎石及细砂。2.柱洞的配置:按照不同形式房子的需要,选择柱洞的位置,一般排列成方形或圆形。3.建造墙壁和房顶:在柱洞上树立柱枝。原始人可能以草抹泥筑墙。4.若干房子内外均有灰烬堆,可能是烧火之处。

本遗址出土的陶器,与广东同时期遗址如河宕及村头的陶器是相当一致的。泥质陶丰富,折肩、圜底、凹底或圈足风格流行,纹饰以叶脉纹、旋涡纹和曲折纹为主。过去测定年代,河宕遗址为距今5000—3900年;村头遗址为距今3500年前后。我们暂定扒头鼓遗址的年代约4000—3500年前。可以想象当时房子是相当简陋的。原来的房子被放弃后,由于倒塌或人为的改建、破坏,以及自然力量及近世扰乱等因素,房子遗迹的保存完整程度,有相当的差异[60]。

1993年,英国伦敦大学考古学系祖彼得在大屿山沙螺湾岬角台地考古发掘。沙螺湾地貌与我们发掘的扒头鼓遗址基本一致,同样是伸出海湾的长形岬角的台地。这次祖彼得的发掘工作发现一处可能是居住房子的遗迹。但很可惜,在他的正式报告中竟然没有发表房子遗迹全部发掘完成后的照片[61]。1995年罗美娜在马湾东湾仔发掘,报告书中同样报导了在汉代文化层发现一些柱洞,并认为它们很可能与房子遗迹有关[62]。1996年,中山大学人类学博物馆、中国社会科学院考古研究所与我们一起在南丫岛再次发掘调查大湾遗址。这次考古最重要的发现是揭露出新石器时代5000—6000年前两处比较完整的居住遗迹,其中有椭圆形和长方形两种。

1.椭圆形居住遗迹:

房子平面形状呈椭圆形,面积约35平方米。居住面堆积厚15—20厘米,房子内尚保存有河砾石堆砌的火塘、石圈、红烧土、柱洞等遗迹。其中13个柱洞于房子遗迹外沿周围作规则排列。柱洞平面呈圆形,一般深15—20厘米。房子中央位置有一个较大的柱洞,直径30厘米,深12厘米,此柱洞底垫以碎砾石及陶片,可能是中心柱的柱洞遗迹。

房子内部出土大量陶片如彩陶盘、白陶盘、夹砂陶;石器有石磨、尖状器、石锤等丰富文物。

2.方形房子遗迹:

房子平面形状呈长方形,面积48平方米。居住面堆积厚约15厘米,包括有砾石群、红烧土堆、柱洞遗迹。24个柱洞规则排列于房子的外沿。柱洞平面圆形,直径一般为10—20厘米。个别柱洞深20厘米。房子北面有较大范围红烧土堆,红烧土范围约2×1米。

房子内出土大量陶片有彩陶盘、白陶、泥质红陶钵、夹砂陶;石器有大型石拍、石锛及石刀等文物。

从30年代芬神父初次发掘大湾遗址,迄今已逾半个多世纪。现今大湾遗址在国际上已是极其著名的考古遗址。我们此次除发现两处比较完整的房子遗迹外,据试掘及钻探等方法知悉,大湾遗址一带可能保存有更多新石器时代的居住遗迹,有待考古工作者进一步努力探讨[63]。

综上所述,香港的史前聚落,从新石器时代6000年前至汉代沙堤环境留下房子群的遗迹,其形式可以分为三类。第一类是以大型砾石一件靠一件整齐排列围圈作房基,如1988年东湾发现大房子遗迹。第二类是大型砾石疏落布置成几何形状,有柱洞群配合,房子中间或者有火塘遗迹,如扒头鼓遗迹的F23房子。第三类是只见柱洞排列构成的房子遗迹,见于东湾、沙螺湾及东湾仔等地。其中第二类很可能与干栏建筑有关。

在东亚地区,与香港地区相类似的房子遗迹,在日本南部奄美大岛的手广遗址[64]和韩国东海岸的鳌山里遗址都曾发现过。特别是由汉城大学任孝宰于1980年在鳌山里遗址发掘的新石器时代6座房子遗迹,房子都是建造在沙丘之上,由河砾疏落围成圆形或椭圆形,房子内中部有火塘[65],与香港上述第二类房子遗迹基本一致。近年来,台湾省的考古发掘亦同样发现了不少与香港史前房子遗迹相似的房子遗迹。例如由台湾大学黄士强、刘益昌在台东县东河桥南引道遗址,发掘出大量整齐呈一定排列砾石结构的遗迹,其中一些很可能也是房子的遗迹[66];此外台湾高山族丰富的民族聚落资料亦提供了复原香港史前房子上部建筑的参考根据[67]。在80年代末期,香港地区发现的大量史前居住聚落遗迹,今后在沿珠江口史前沙丘遗址的对比参考上,有极重要的学术意义。

(四)华北商文化礼制南传至香港

1990年11月,香港中文大学与中山大学人类学系在香港南丫岛联合发掘大湾遗址,出土遗物、遗迹较丰富,共揭露出10座墓葬。其中第6号墓商代串饰与牙璋的发现,更引起国内外学者的广泛注目[68]。1994年2月,我们邀请了海内外40多位学者,以大湾牙璋等发现为重心,召开了第二次“南中国及邻近地区古文化研究国际会议”,并出版了会议论文集[69]。这次会议被认为是“几乎囊括了国内近二十多年科学发掘和调查采集以及香港地区和越南出土的玉石牙璋……对中国大陆、香港地区和越南出土的玉石牙璋作为重点议题,客观上将中国古玉研究引向更深、更专题化方向,其学术意义是深远的”[70]。笔者有幸能于此次会议之后,于1995年在中国社会科学院考古研究所内直接观摩了著名二里头遗址的玉牙璋资料。1996年笔者再次幸运地得到越南考古学院邀请,在越南永富省雄王博物馆内,测量了冯原时期的玉牙璋。这些为我进一步认识香港大湾牙璋礼器提供了条件。

就牙璋而言,目前中国、越南考古发现出土牙璋遗址共24处之多。黄河流域中下游一带范围在陕西神木石峁、山东临沂大范庄、五莲上万家沟村、海阳司马台四个遗址,发现可能是属于龙山文化时期最早的牙璋。其次是在属于早商时期二里头三期墓葬中,曾发现现今所知确凿无误、较早的牙璋玉器。商代期间,牙璋分布已跨越长江及珠江流域,西面至四川成都,东南部沿海远及香港,西南最远至越南北部永富省。牙璋起源于黄河中下游一带,其后向四方扩散是不容置疑的事实。大湾牙璋的研究,必须自中国北部牙璋南传背景去理解。

1.大湾牙璋柄部两侧各有一列鉏牙,各由三组大小鉏牙组合形成。上列鉏牙高,下列鉏牙矮。就目前中国、越南的考古发现来看,大湾牙璋高矮两列的鉏牙,确是独一无二的特征。2.大湾牙璋呈扁长形,整体厚薄设计是由下而上从厚渐薄。此外,长尖一边亦较短尖一边为厚。3.大湾牙璋体部正反两面均雕刻有直线及几何形阴线纹。

综合上述各点讨论,大湾牙璋之鉏牙形式,上尖一侧较厚、下尖一侧较薄等风格,都保持了较早期龙山时期玉雕的风格。另一方面,牙璋上刻纹则明显与商文化相关。至于牙璋柄上无孔、形制较短小,以及两侧鉏牙高矮不一致等因素,均可视为地方的因素。

如果就大湾出土牙璋与东亚地区其他24处遗址所发现的牙璋对比,我们至少有以下几点新认识:

1.大湾出土牙璋长21.8厘米、宽4.6厘米,与广东红花林采集的牙璋长、宽相似,是现今所知东亚地区出土的牙璋中最小型者。笔者最初考虑是否由于本地高岭岩的材料太细小,未能开出较大片状素材。但参考大约同时代香港沙洲出土高岭岩戈残长30.8厘米、宽7厘米,大湾出土另一件首尾被戳断高岭岩戈残长15.5厘米、宽8.4厘米,大湾戈比沙洲的更宽,估计大湾的高岭岩戈长度可能达40厘米以上。可见较大型高岭岩礼器的存在是肯定的。如果这个推测无误的话,大湾、红花林所代表的牙璋细小的倾向,可能是一种文化特征的趋向。

2.笔者在《文物》1994年第12期首次报导了牙璋正面由柄部向体部上移1.3厘米处,雕刻有横向阴线纹共两组,每组线纹4条。两组横向阴线纹间夹着几何形阴线纹图案。阴线纹粗约0.2厘米,以肉眼确认相当困难,可以称之为细雕式的花纹。此外,牙璋的背面相对应部分,亦可见雕刻有与正面相似的阴线纹。其后1995年10月,笔者在中国社会科学院考古研究所观察1980年在二里头发掘出土的两件牙璋,原报告中说两件牙璋均为素面,无刻划的纹饰[71]。经笔者仔细观察实物,以10倍放大镜在其中一件二里头牙璋上发现了细刻的线状几何形阴线纹饰。大湾与上述二里头的牙璋上发现同样风格细刻的纹饰,确实令人震惊。

3.香港出土牙璋等饰物与越南同类器物可兹对比处甚多。在大湾遗址出土文物中,其中一件曾被分类为“戈”,长24.3厘米、宽4.2厘米[72]。笔者在香港博物馆内曾观察过此器物,由于两侧均无刃,不应列入戈的范围。安志敏则将此器作“牙璋”,指出与二里头出土的“铜戚”基本一致[73]。与之相类似的器物同样在越南的冯原遗址发现。笔者在雄王博物馆内曾实测一件同类石器,亦为“端刃器”,至于是否应作为“牙璋”考虑,有待进一步的探讨。

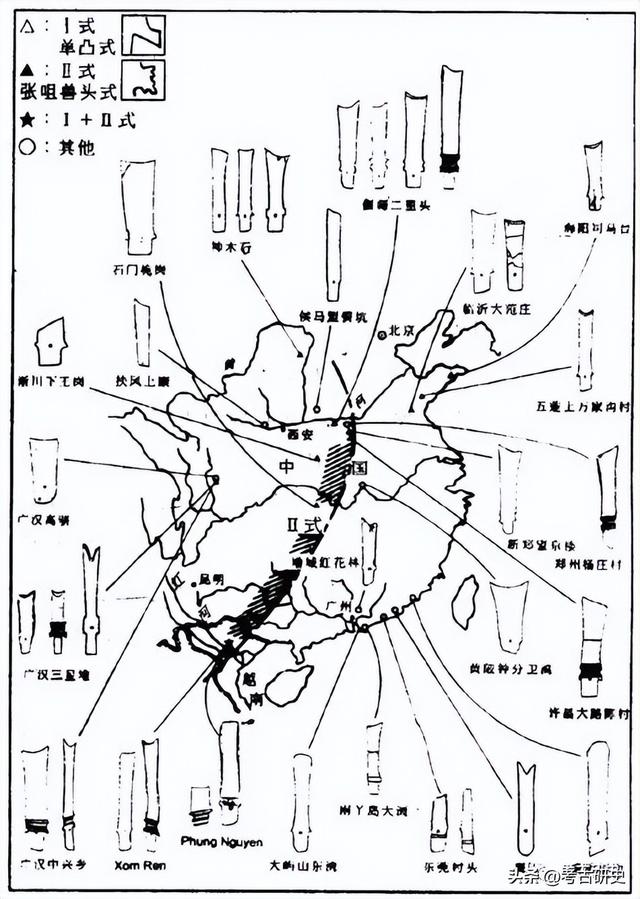

4.东亚地区现今所发现牙璋的范围,横跨北纬40°至20°、东经122°至104°之间。早期牙璋在黄河流域中、下游一带的龙山文化阶段首先出现,其后逐步向南渗透。南下远至珠江口的小岛及越南红河流域。按现今所见,流行于神木石峁、山东临沂大范庄、五莲上万家沟村、海阳司马台四个遗址较早期牙璋中,较显著者为一种单凸牙饰,是一节的凸起状。我们称之为Ⅰ式单凸牙饰。Ⅰ式牙饰的牙璋北自黄河中下游,南至香港东湾及越南Xom Ren都发现过。另一类较醒目的“张咀兽头饰”[74]牙璋最早见于二里头遗址,其后来稍晚期的三星堆、中兴乡、望京楼、大路陈村、冯原(?)[75]、Xom Ren都发现同类张咀兽头饰的牙璋。然而在亚洲东部沿海地区迄今从未发现过张咀兽头饰的牙璋(Ⅱ式)。此点对于理解越南与大湾牙璋的来龙去脉,至关重要。越南与三星堆两者均出土有张咀兽头式的牙璋,可能暗示越南牙璋的一个来源。

5.华北地区商文化向四周的辐射,对中原以外地区古文化产生过巨大的影响。在此期间,中国东南沿海以至越南北部地区所出现的二层台墓制、牙璋、戈、环、瑗、管、管珠、青铜武器等,毫无疑问都是代表了强烈的华北地区的文化因素。近年越南北部与香港南丫岛牙璋等考古的新发现,使我们不得不重新估量商文化与南方地区交往的范围与途径等问题。越南冯原、Xom Ren、香港大湾、福建漳浦眉力、湖南石门桅岗等地所发现的牙璋,有可能都是以当地或附近的矿物制成。这说明华北商文化礼制传播的方式,是通过地方承受者间接模仿学习或稍加变化,代表着华北礼制至少在礼器物质层面上被地方主动接受的一种表现。香港大湾M6出土牙璋与串饰,对商文化的扩张及承受方式以至香港远古历史与华北关系的研究,具有重要的学术意义。

6.人面弓形格铜剑文化圈。香港地区出土较完整的先秦青铜剑,据初步统计共14件[76]。其中保存最完整、铸造最精良者,无疑是1962年在大屿山石壁出土的人面纹铜剑。此铜剑被埋藏两千多年后重见天日,经去锈处理,尚金光耀目,剑刃锋利,剑茎纹饰细如发丝。剑制方面,此剑长27.6厘米,无首,茎之上部较粗,格两端向上扬,中部弯曲,形似弓制。剑身长18.3厘米、宽4.9厘米。最大宽位于剑身之中部。剑身上、中部的空间,两面都内填有人面图案,并饰羽枝纹、卷云纹、圆圈、三角形等平凸图案。

图一、东亚地区出土牙璋及Ⅰ、Ⅱ牙饰类型的分布

现今已知与石壁出土类似的人面弓形格铜剑的分布范围大约由东经105°至115°、北纬约20°至25°的范围。按出土地点,由越南的清化东山、广西柳江至香港大屿山构成一个三角形的地带。这种铜剑分布范围的规模,对比如滇西与川西的山字格铜剑、滇池地区一字格铜剑的分布范围毫不逊色。

目前已知与人面弓形格铜剑相关的遗址有香港大山石壁、南丫岛大湾[77]、赤

角、广东暹冈苏元山[78]、广西柳江木罗村[79]、灵山石塘乡[80]及越南清化东山遗址[81]7个地点。

图二、东亚弓形格铜剑分布

综合各地区铜剑的特征,笔者试图勾画以下数点作为人面弓形格铜剑之特色:a.茎、身一次铸成,直接握持使用;b.茎分封闭中空与扁体实心两种;C.剑身呈宽叶形,最大宽位于剑身之中部,苏元山铜剑的剑刃边一侧为近于直线状,另一侧刃边中下部明显弯曲、石壁及东山铜剑刃边形态亦有如此之倾向,为此剑制重要之特色;d.茎以凹线阴纹为主,身以平凸线阳纹为主;茎、身两者阴阳纹对照配合,苏元山及石塘茎首均双环首;e.格两端上扬,中部微弯曲,近似弓形,称弓形格;格上有竖或横的凹线划纹、连珠纹;f.剑身上部有人面纹饰,人面外有三角形凸线围绕。人面全体以三角形平凸宽体构成,眼、眉、口三者施以凹纹,鼻则以细凸线作鼻梁,两边凹线作鼻宽。剑身下部起棱或柱脊;g.Y形宽带纹饰由羽枝、卷云、三角形等纹饰组成,剑身上及中部位置的Y形宽带纹饰别具特色,Y形上交叉部为人面纹饰;h.剑长23—29厘米[82]。

分析以上特征,我们可以得出以下几点认识。第一,a点特征代表此种剑制的重要特色,与云南的山字形格剑及一字格剑、越南东山文化之卷格剑等均同属一个大系统。从更大范围比较,更与北方剑系中之鄂尔多斯及卡拉索克(Karasuk)之剑系有相似之处。第二,b及e两点的变化,如木罗村剑格不发达,苏元山剑茎中心扁平实体,都可能是代表一些时序上早、晚变化。但石壁、东山、苏元山与及大湾四者铜剑的弓形剑格均相当类似和定型化。第三,d点的茎和身以阴阳凹凸纹互相配对。此种不变的方式,可视为此类剑制的装饰手法的特色。第四,g点表明各剑上人面设计造型和型态都为不变因素。这暗示了人面纹饰可能代表一些不轻易改变之精神信念。

笔者考虑,越南东山时期的短剑和目前东山遗址出土的人面弓形格铜剑是最特别的,其余大多是富有地方特色的卷格剑和云南特色的一字格剑[83],很可能人面弓形格剑在东山文化中是代表一种外来的文化因素。最近越南考古学院院长何文王晋教授亦著文同意笔者所指出的东山人面弓形格铜剑是外来剑系的见解[84]。东山的人面弓形格剑的年代,目前可能是代表了此类剑系下限的年代。其次石壁与东山的铜剑大小、茎、格都十分相似。按常理推测,石壁与东山两处人面弓形格铜剑年代理应相差不会太远。石壁铜剑共存出土的铜矛为凹口短体阔叶式,近似春秋中期典型器。过去江苏高淳墓葬中曾发现不少较相近似的凹口骹矛,年代亦为春秋中叶[85]。最近广东海丰[86]及深圳大梅沙都发现过与石壁相似的铜矛。根据以上讨论,我们可推论石壁人面弓形格剑的年代,应较东山出土者为早。

香港的大屿山、南丫岛、赤

角三个岛屿上,先后都发现弓形格剑,显示此种铜剑的主人,必然与海上频密的活动有关。近年,学者对中国南海沿岸至印支半岛的海上丝绸之路研究,证明在战国至西汉阶段,曾经存在相当活跃的交往[87]。

就剑制而言,人面弓形格剑是与商末至东周时期北方草原地区流行的铜短剑以及战国至西汉时期西南夷地区流行的铜剑是同一剑系。与两广北部毗邻的云南、贵州、湖南、江西、福建五省迄今所发现的青铜剑群对比,毫无疑问两广出土的双环首人面弓形格铜剑与云南地区之关系较为密切。云南鳌凤山、永胜与广西石塘乡出土青铜剑之双环首分外相似。两广人面弓形格铜剑中之双环首因素来源于云南一带,可能为较合理之解释[88]。诚如西江清高指出,中国东南部扁茎剑中具有人面纹饰是越民族的地方特色[89]。因此,人面弓形格铜剑是汇合越民族人面纹的特色,再糅合西南一带短剑之色彩而成。

三、余论:重寻香港历史归属感

世界殖民教育通病之一,是故意埋没或漠视被统治地区过去的历史。香港中小学教育课程,迄今尚未系统地讲授香港历史。据最近香港中文大学人类学系一项调查结果指出,香港中学教育38本教科书中,对1842年后香港历史均有较详细的资料,而有关1842年以前香港的历史,则甚少提及[90]。另一方面,香港一些博物馆展览的重心,一直都是略古详今,以鸦片战争后的香港史事占据了展览绝大部分的空间。博物馆里从新石器时代到青铜器时代的展览中,摆放了若干本地出土的文物,除标示器物的名称外,大部分连器物出土的地点及时代等最起码的资料都没有说明,更遑论通过这些展品,可以理解香港上古历史发展的大势。此外香港的大学体系中,既缺乏收藏及研究本地历史文物的博物馆,亦尚未有专攻考古的学系。以上现象使人理解到,目前香港本地史特别是上古香港的历史,未得到应有的重视。现今香港社会中生于斯长于斯的年青一代,对自己地区全面的历史,普遍缺乏起码的认识,明显失却历史的感觉与方向。这是150多年来殖民统治香港所遗留的社会问题,现已相当严峻。历史是人类社会生活的记录,历史促使人类的社会产生凝聚的力量。重寻历史的归属感,是文明社会必须具备的,香港地区也绝不例外。要重寻香港历史的归属感,必须深入了解本地历史的脉络。现今,我们对香港远古历史面临一次重新认识与评价的重要转变阶段。

展望即将来临的21世纪,我们期待着香港在回归祖国后能在经济发展方面发挥更大作用。另一方面,今后香港文物考古工作可与大陆地区浑然成为一体,可以得到大陆地区庞大文物考古队伍的支持。香港的考古工作,期待着大陆地区学者的参与指导。今后我们需要发展香港地区的文物考古工作,为重寻香港历史的归属感,为教育下一代,为香港的现在与未来,这些工作都是急不容缓的。

附记:本文之附图制作、资料搜集,幸蒙黄韵璋女士襄助,谨致谢忱。

注释:

[1]G.B.Endacott,A History of Hong Kong,2nd ed.,Oxford University Press,1977,p.4.

[2]白德(S.Bard):《香港文物志》,香港市政局,1991年,第14页。

[3]C.M.Heanley,"Hong Kong Celt",Bulletin of the Geological Society of China,Vol.VIIno.3—4,1928,pp.209—214.P.L.Yuan,"Review on the Hong Kong Neolithic Collection",Bulletin of the Geological Society of China,Vol.VII no.3—4,1928,pp.215—221.邓聪:《香港和澳门近十年来的考古收获》,《文物考古工作十年1979—1989》,文物出版社1990年版,第364页。

[4]J.Rawson,Ancient China-Art and Archaeology,British Museum Publications Limited,1980,p.176.

[5]邓聪:《香港考古学个案研究之一——安特生于东亚南部沿海考古工作试述》,《南方文物》1997年待刊稿。

[6]陈公哲:《香港考古发掘》,《考古学报》1957年第4期,第1—16页。

[7]屈志仁:《李郑屋汉墓》,香港市政局,1987年。

[8]S.G.Davis and Mary Tregear,Man Kok Tsui-Archaeological Site 30,Lantau Island,Hong Kong,Hong Kong University Press,1961.

[9]W.Meacham,"A Summary of Archaeological Materials Excavated in Hong Kong",Research Materials for Hong Kong Studies,Centre of Asian Studies:University of Hong Kong,1990,p.19.

[10]"Editorial",Journal of the Hong Kong Archaeological Society,Vol.Ⅲ,1972,p.5.

[11]商志

、李果:《港澳地区史前时代沙丘遗址的分期及与珠江三角洲的关系》,《当代港澳》1994年第2期,第48页。

[12]邓聪:《香港考古之旅》,香港区域市政局,1991年。

[13]邓聪编《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社1994年版。

[14]《扒头鼓掘出新石器时代民居遗址料可推翻香港原住者为船民论断》,1994年12月23日《明报》,A2页。

[15]《南丫五千年前有人居——出土文物与湖北大溪文化有密切联系》,1996年4月24日《大公报》,A10页。

[16]招绍瓒:《香港近五年考古抢救工作的成果》,《东南亚考古论文集》,香港大学美术博物馆,1995年,第397—428页。

[17]P.L.Drewett,Neolithie Sha La Wan,Antiquities & Monuments Office,1995.

[18]W.Meacham.Archaeological Investigations on Chek Lap Kok Island,The Hong Kong Archaeological Society.1994.

[19]P.R.Rogers et al.,Tung Wan Tsai:A Bronze Ageand Han Period Coastal Site,Antiquities & Monuments Office,1995.

[20]W.Schofield,An Archaeological Site at Shek Pik,Hong Kong Archaeological Society,1975.

[21]J.G.Anderson,"Topographical and Archaeological Studies in the Far East-Topography of the Hongkong Sites",Bulletin of the museum of Far Eastern Antiquities,no.11,1939,pp.109—110.

[22]R.J.Frost,"Shek Pik",Journal of the Hong Kong Archaeological Society,Vol.ⅤⅢ,1979,pp.8—16.

[23]邓聪:《南シナ海沿岸部の无土器石器群》,《考古学》,雄山阁,1989年,第35—38页。

[24]加藤晋平:《南西诸岛にぉける土器以前の石器文化》,《东ァジァにぉける土器の起源に关する国际共同研究》,日本国学院大学,1997年,第19—23页。

[25]黄士强:《从东河地区谈东海岸史前文化及有关问题》,《田野考古》1991年第2卷第1期。黄士强、陈有贝:《东河地区遗址试掘及史前文化重建》,台湾大学文学院人类学系,1990年。

[26]加藤晋平:《台湾·长滨石器文化の系谱につぃて——香港考古学事情》,《国学院杂志》1995年7月号,第6页。

[27]邓聪:《香港考古之旅》。

[28]D.J.Finn,"Archaeological Finds on Lamma Island near Hong Kong",Hong Kong Naturalist,Vol.V,1934,pp.46—53.

[29]R.Maglioni,Archaeological Discovery in Eastern Kwangtung,Hong Kong Archaeological Society,1975.

[30]莫稚:《略论广东新石器时代文化》,《中国考古学会第三次年会论文集》,文物出版社1981年版,第84页。

[31]邓聪等编《环珠江口史前文物图录》,香港中文大学出版社1991年版。

[32]何介钧:《环珠江口的史前彩陶与大溪文化》,《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社1994年版,第321—330页。

[33]《南丫五千年前有人居——出土文物与湖北大溪文化有密切联系》,1996年4月24日《大公报》,A10页。

[34]邓聪、黄韵章:《大湾文化试论》,《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社1994年版,第395—450页。

[35]W.Meacham,Archaeological Investigations on Chek LapKok Island,The Hong Kong Archaeological Society,1994.

[36]招绍瓒:《香港近五年考古抢救工作的成果》,《东南亚考古论文集》,香港大学美术博物馆,1995年,第397—428页。

[37]邹兴华编《岭南古越族文化论文集》,香港市政局,1993年。

[38]W.Meacham,"Middle and Late Neolithic at'Yung Long South'",Archaeology in Southeast Asia,The University of Hong Kong:the University Museum and Art Gallery,1995,pp.445—466.

[39]W.Meacham(ed.),Sham Wan,Lamma Island-An Archaeological Site Study,Hong Kong Archaeological Society,1978.

[40]任式楠:《中国史前玉器类型初析》,《中国考古学论丛》,科学出版社1993年版,第121—122页。

[41]杨式挺:《略论封开先秦历史文物在岭南的地位》,《岭南文史》1996年第4期,第19—30页。

[42]邓增魁编《古墓葬》,《封开县文物志》,封开县文物管理委员会、封开县博物馆,1995年,第39页。

[43]广东省博物馆、曲江县文化局、石峡发掘小组:《广东曲江石峡墓葬发掘简报》,《文物》1978年第7期,第1—15页。

[44]傅宪国:《试论中国新石器时代的石钺》,《考古》1985年第9期,第830—833页。

[45]郑州市博物馆:《郑州大河村遗址发掘报告》,《考古学报》1979年第3期,第301—376页。

[46]南京博物院:《江苏邳县大墩子遗址第二次发掘》,《考古学集刊》第1期,第27—47页。

[47]吴苏:《圩墩新石器时代遗址发掘简报》,《考古》1978年第4期,第223—240页。

[48]南京博物院、昆山县文化馆:《江苏昆山绰墩遗址的调查与发掘》,《文物》1984年第2期,第6—11页。

[49]安徽省文物工作队:《潜山薛岗新石器时代遗址》,《考古学报》1982年第3期,第283—324页。

[50]上海市文物保管委员会:《崧泽》,文物出版社1987年版。

[51]广东省博物馆、曲江县文化局、石峡发掘小组:《广东曲江石峡墓葬发掘简报》,《文物》1978年第7期,第1—15页。

[52]R.Maglioni,Archaeological Discovery inEastern Kwangtung,Hong Kong Archaeological Society,1975.

[53]杨少祥、郑政魁:《广东海丰县发现玉琮和青铜兵器》,《考古》1990年第8期,第751—753页。

[54]白德:《香港文物志》,香港市政局,1991年,第14页。

[55]W.Meacham,"A Summary of Recent Archaeology in HongKong",Hong Kong Anthropology Bulletin,Hong KongAnthropological Society,p.17.

[56]邓聪:《香港大屿山东湾新石器时代沙丘遗址发掘简报——TX探方第1号房子遗迹》,《纪念马坝人化石发现三十周年文集》,文物出版社1988年版,第209—210页。

[57]邓聪等编《环珠江口史前文物图录》,第1页,图版1。

[58]邓聪:《香港考古之旅》,第35页。

[59]邓聪、商志

、黄韵璋:《香港大屿山白芒遗址发掘简报》,《考古》1997年待刊稿。

[60]邓聪:《考古学与香港古代史重建》,《当代香港史学研究》,三联书店(香港)1994年版,第305—331页。

[61]P.L.Drewett,Neolithic Sha Lo Wan,Antiquities & Monuments Office,1995.

[62]P.R.Rogers et al.,Tung Wan Tsai:A Bronze Age and Han Period Coastal Site,Antiquities & Monuments Office,1995.

[63]邓聪:《香港南丫岛大湾遗址1996年发掘现场新闻发布会》资料,1996年,油印稿。

[64]西谷大等:《手广遗迹》,熊本大学文学部考古学研究室,1986年。

[65]任孝宰:《鳌山里遗迹》,汉城大学博物馆,1984年。

[66]黄士强、刘益昌:《台东县东河桥南引道考古遗址抢救发掘报告》,台湾大学文学院人类系,1993年。

[67]千千岩助太郎:《台湾高山族の住家》,台北南天书局1988年版。

[68]邓聪:《香港大湾出土商代牙璋串饰初论》,《文物》1994年第12期,第54—64页。

[69]邓聪编《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社1994年版。

[70]陈志达:《〈南中国及邻近地区古文化研究〉评介》,《考古》1994年第11期,第1052—1054页。

[71]中国社会科学院考古研究所二里头队:《1980年秋河南偃师二里头遗址发掘简报》,《考古》1983年第3期,第199—205页。

[72]邹兴华编《岭南古越族文化论文集》,香港市政局,1993年,第214页。

[73]安志敏:《对香港考古学的几点认识》,《文物》1995年第7期,第67页。

[74]郑光:《略论牙璋》,《南中国及邻近地区古文化研究》,香港中文大学出版社1994年版,第9—18页。

[75]冯原遗址中一件软玉制牙璋的牙饰部分破损,但其他部分与Xom Ren的张咀兽头饰牙璋一致,因此估计冯原所发现其中一件牙璋也很可能是属于Ⅱ式的。

[76]较完整青铜剑指剑身、茎兼备之青铜武器。30年代,Finn与Schofield在南丫岛大湾一共发现了11件青铜剑,参考D.J.Finn,Archaeological Finds on Lamma Island near Hong Kong(Hong Kong:University of Hong Kong,1958),和W.Schofield,An Archaeological Site at Shek Pik (Hong Kong:Hong Kong Archaeological Society,1975)。1991年中文大学考古队于马湾沙柳塘遗址,发现可能属于战国时期的墓葬,出土扁茎青铜短剑一件,共存遗物尚有有领石环及夹砂陶等。此外,同年香港考古学会秦维廉氏于赤

角亦发现一件青铜短剑。

[77]D.J.Finn,Archaeological Finds on Lamma Island near Hong Kong,Hong Kong:University of Hong Kong,1958,pp.108,fig.23.

[78]麦英豪:《广州郊区暹岗古遗址调查》,《文物资料丛刊》1977年第1期,第172—176、188页。

[79]刘文等:《广西柳江县出土春秋战国青铜器》,《文物》1990年第1期,第92—93页。

[80]黄启善:《广西灵山出土青铜短剑》,《考古》1993年第9期,第860页。

[81]黎文兰、范文耿、阮灵编著《越南青铜时代的第一批遗迹》(梁志明译),中国古代铜鼓研究会,1982年,第102—103页。

[82]邓聪:《香港石壁出土人面弓形格铜剑试释》,《岭南古越族文化论文集》,香港市政局,1993年,第86—101页。

[83]Ngo Si Hog,"Khai Quat Lang Vac(Bghe Tinh)-DOTⅡ",Khao Co Hoc,Vol.2,1983,pp.37—53.

[84]Ha Van Tan(chu bien),Van Hoa Dong Son O Viet Nam,Ha Noi:Nha Xuat Ban Khoa Hoc Xa Hoi,1994,p.427.

[85]江苏省文物管理委员会:《江苏高淳出土春秋铜兵器》,《考古》1966年第2期,第63—65页。

[86]杨少祥、邓政魁:《广东海丰县发现玉琮和青铜兵器》,《考古》1990年第8期,第751—753页。

[87]樋口隆康等:《倭と越——日本文化の原乡をさぐる》,日本东ァジァ文化交流史研究会,1992年。

[88]邓聪:《再论人面弓形格铜剑》,《东南亚考古论文集》,香港大学美术博物馆,1995年,第231—240页。

[89]西江清高:《春秋战国时代の湖南、岭南地方——湘江·岭南系青铜器とさの铜剑をめぐつて》,《纪尾井史学》1987年第7期,第10—36页。

[90]李锦荧、冼懿颖等:《香港教科书中有关香港史的问题调查报告》,香港中文大学人类学系,1996年,未刊稿。

来源:《历史研究》1997年第3期

,