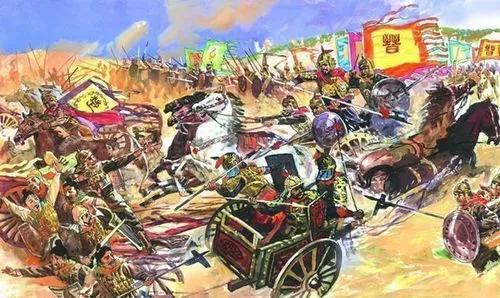

公元前632年,晋楚两国争霸权,在城濮(今河南省范阳县西南濮城)会战。战争开始,楚军占优势,晋文公以报答楚王为词(晋文公流亡时,曾经受到楚成王的帮助)后退三舍(九十里),使楚军将士滋长了骄傲轻敌的思想,然后突然攻击楚军力量薄弱的左右翼,结果楚军大败。这次战役是春秋时代最大的一次战役,也是我国军事史上以主覌指挥正确,使劣势变优势,被动变主动,打败强大之军的有名战役。

起初,晋国内乱,公子、重耳出逃。他到了楚国时,楚成王热情招待了他。交谈中,成王问他“你将来回到晋国做国王时,如何来酬谢我?重耳说:“象财宝这些东西你们都有,如果我真能返普国,做了晋国君,如我们两国不幸打扙,那我就“退避三舍”。

后来重耳在秦国的帮助下,果真回到晋国,做了国君。

在争霸过程中,楚国的大将子玉,不听楚成王劝阻,执意与晋国交战,子玉率领军队进军晋国。依托丘陵险阻扎营,两军对峙于城濮。普文公命晋军向后退却,理由是:"出兵要理直,气才会旺盛。理亏就会气衰。国君曾受过楚君的恩惠,也曾说过要退三舍而避之。若我们忘恩失信,那就是理亏,他们就理直,士气就会高涨。如果我们退了以后他们仍不撤兵,那就是理亏了。”于是晋军退了三舍,(九十里)这就是“退避三舍"成语的由来。

楚军子玉并没有因为晋军礼让三舍退兵,而是急进。战争开始。

晋楚两军在城濮摆开阵势。晋军三军,以先轸为元帅,统率中军,卻溱辅佐,统率上军,孤毛统率上军,狐偃辅佐。栾枝率下军,胥臣辅佐。楚国三军,今尹子玉以若敖之六卒率中军,子西(斗勃)统率右军。楚国的仆从国郑,许军附属左军,陈、蔡军附属楚右军。

晋国军队旌旗列列严阵以待楚军。楚国将领子玉叫嚣:“必无晋矣"。当两军战鼓擂响时,晋军佐胥臣率所部用准备好的虎皮蒙在战马身上,首先冲进楚军右翼的陈、蔡的军中,于是陈、蔡军队被楚军猛势所吓倒,四散逃走。楚国右军溃败。楚军子玉、子上见右路军溃败,心中大怒,挥鞭指挥军队加强对中军和上军的攻势。晋国军队右翼上军孤毛设将、佐二面旗帜,分二旗后退,引诱楚军。晋国下军栾枝所部,也以战车曳树枝奔驰伪装后退。楚国军队子玉以为晋右翼败退,令楚左军追击,所以对陈、蔡及右翼军溃败并未理会。楚军左军追击晋上军时,侧翼暴露,晋先珍、卻凑率中军拦腰截击,狐毛、狐偃率残兵退出战场。

城濮之战,是春秋战国时期的争霸战。无所谓正义与非正义之分。楚成王还是有自知之明的,不想与晋交战,并劝说部下不要去惹晋军。是楚国的将领子玉主战。从一开始就决定这场战争不能取得胜利,楚国对晋国的作战意见不统一,主战者是少数,除了子玉没有得到军队数量上的支持外,而且出师无名,没有理、气的精神支持。

骄兵必败。子玉一开始就看不起晋国,自以为楚国是不可战胜的。看不到楚军存的弱点,只想一味要打败晋国军。没有计划,没有布署。当晋国军队“退避三舍”时,看不到其中的奥妙,就是我们常说的其中有诈。错误的认为晋国军是“败退,于是"乘胜"追击,进而暴露出自身的弱点。

晋国军队对这次战争做了:充分的准备。先从卫国下手,初战取胜,为晋、齐之盟奠定了基础,进而逼迫鲁国从楚国的阵营中分化出来。

然后,围曹,入曹。附属楚国的曹、卫两国被征服,削弱了楚国的力量。用激将法破坏齐、秦两国的关系,与恶结成联盟,解除后顾之忧。

在与楚国的交战中,正确的选择了有利于晋军的战场,避开楚国主力部队的锋芒,以驿待劳,寻找楚国军队的弱点,以下军佐首先对组成右翼部队陈、蔡两国军队发起进攻,右师被打败。随后制造迷惑敌人的假象,以上军合攻楚左翼军,楚左军大败。争霸是以军事力量较量为主,军事是政治发展的最高手段。晋国以自己军事上的胜利,掌握了对楚国的主动权,最后取得了胜利

城濮之战,是指挥者主观与客观相结合的典范。发挥主观能动性,从客观实际中做出正确的判断和策略。具体情况具体分析。寻找敌方弱点各个击破,削弱敌方力量,促使矛盾向着有利自己方面转化。军事辩证法在古代已经有了。

,