翻阅古今资料的过程中,让人有两种感受,一个是沈阳这座城市,经历了多年的风雨,仍旧大概保留着以前的模样。故宫、北陵、辉山、浑河、塔湾、皇寺……这些归于“盛京八景”的地方,如今仍旧是城市重要景色。不过,在那些历史的记录中,曾经的沈阳又与现在很不一样,那些曾经的风景,如今可能是我们居住的一片楼宇,那些曾经繁华喧嚣的场面,如今早已湮没在高楼大道之间,甚至一百年前就已经不见了。

于是,心里不免有些怅然。拂去历史的尘封,我们居住的这座城市,有哪些风景已消逝?这些只能在记忆中追寻的地方,是否该梳理一番?

水之变——花泊何处去观莲?有首老歌这样唱:山呦还是那座山,梁也还是那道梁。沈阳也一样,山也还是那座山,不管是辉山晴雪还是天柱排青,青山依旧在。当年城里房子矮,远远地还能望到东部的青山,如今山上绿意,却逐渐侵入城市,东部青山半入城。

时光流转,山仍不变。但水就不一样了,山不转水转,对于沈阳来说,水的变化,的确是非常之大。而当年因水而设的风景,很多已不复存在。

“潦水无劳闸放行,不愁春雨涨连城。雨晴恰称妾心意,七十二坑春水平。”这是著名的缪翰林——缪润绂在《沈阳百咏》第二首《七十二坑》诗中描写的当时沈阳城雨后的景象。在缪润绂的注释中可以了解到,当时城内有人造水坑七十二个,老百姓称为“泡子”。每年春夏之际,沈阳从无泛溢之虞,就是因为七十二泡子起到了蓄水泄洪的作用。

当时每逢雨季,雨水顺着街道和胡同两侧的排水沟流向低洼的七十二坑内。因为有了这七十二个坑,沈阳没有了“看海”的烦恼。除了蓄水功能,这七十二个水池,也是盛京城内的七十二处水景,那时候的沈阳,虽然不是家家尽枕河,也是水塘遍布的别致之城了。

当然了,说是七十二个水泡子,恐怕也是一个概数,只是因为“七十二”符合七十二地煞星的传说而已。

如果说七十二泡的最主要目的是蓄水泄洪的话,那么,另外一个被津津乐道的风景,恐怕就是那“接天莲叶无穷碧”的“花泊”了。

缪润绂这样描写《花泊观莲》:“盈盈青草泊,冉冉红莲长。城远空尘嚣,溪清入幽赏。花开五六月,游纵日来往。载酒移菱舟,冲波荡兰桨。榜人预一声,举头烟月上。”看得出来,这个地方是当年著名的旅游景点,不仅莲叶接天碧,荷花映日红,更能荡舟载酒,邀月对歌。如此风光无限,加上游人如织,可算是当时的“5A”级景点了。

1910年地图上的沙河子:花泊观莲

缪润绂记载“花泊”时距今有一百几十年了,如今,这个著名的荷塘景色却一点踪迹都没有了。它到底在哪里呢?好在缪翰林在另外一本书《陪京杂述》中有记载:“花泊观莲:在城北十里”。其后又在该书“胜境”篇中的“莲花泊”条目里说:“莲花泊:即沙河子,在城西北十五里。”在城北多少里咱换算不明白,但“沙河子”这仨字儿咱可眼熟。现在买卖二手自行车的那疙瘩,不就叫沙河子吗?

还真是这个地方。有专家考证,现在的北运河,是清宣统三年(1911)春,沿浑河古河道重新挖掘的。7200年前,浑河流经这里的时候,养育了咱们的老祖先——新乐人。后来不知道咋的,浑河就拐了,据说拐到了五里河那里,然后又拐了,拐到了现在浑河那块了。

根据专家的研究,花泊这个湖泊,可能就是当年浑河古河道上遗留的一个湖泊,不过,到了1911年开凿永利河(也就是北运河)时,很可能将这个风景区给破坏了,“花泊”消失。咱们自然也就看不到那池荷花了,也就是说,很多在世的老沈阳人也仅仅是耳闻过“花泊观莲”而已。

楼之变——魁星何处寻,晨钟暮鼓哪里听?前几天,关于努尔哈赤汗王宫遗址的发现曾引起轰动。这也让人多少有些欣慰。曾经存在那么多年,能够承载这座城市记忆的一个地方,如今终于不再是故纸堆里的记载,而是活生生的遗迹。

不过,除了汗宫,在故宫周围,消失的还有那么多的王府,数不清的衙门,这些建筑如果仍旧存在,那咱可不用像一些城市一样,重新建古城。很多建筑,说没了早就没了。想让它再长出来,重现人间,说实在话,也并无实用价值。

如果说起消失的建筑,有两处不能不提,一个是魁星楼,一个是钟鼓楼。

说魁星楼之前先说说文庙。作为供奉“至圣先师孔子”的庙宇,文庙在全国可谓星罗棋布。曲阜自不必说,南京的著名旅游景点不就是夫子庙吗?如今在东北,还能找到文庙的城市有哈尔滨、长春、吉林和兴城等城市。作为大清陪都的沈阳,也曾经有座著名的文庙。

沈阳的文庙是皇太极建的。当时文庙规模很大,有九位清朝皇帝题写过匾额,每年两次祭孔活动,盛况空前。可惜的是,这座著名的文庙,于1954年拆除,如果想寻找文庙的踪迹,请到朝阳街第一小学后操场那里转悠转悠吧!

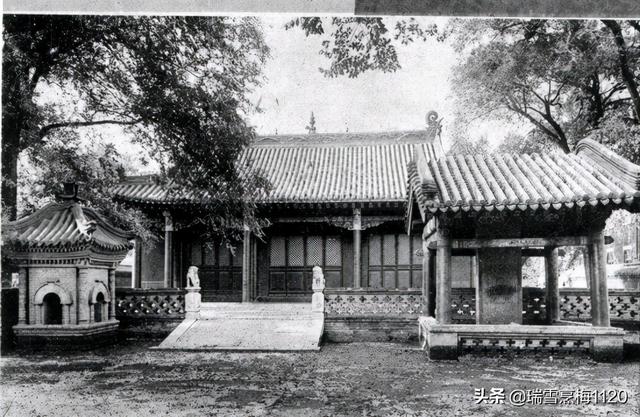

沈阳文庙

【博主附注】文庙巷曾叫文庙里,与绝大多数胡同一样,在前些年的地名整顿中被更名为文庙巷,尽管只一个“里”字的变更,但却多少显得有些失了以往那种古香古色韵味。不过值得庆幸的是“文庙”仍然以地名的形式被作为一种纪念,尽管它在沈阳城已了无痕迹,尽管如今它被窝藏在一条不起眼的小巷子里。

文庙如果换个名字或许人们能够对其有着更贴近的理解,那就是孔庙。顾名思义,孔庙供奉着孔子,自汉代以后,孔子便被尊为读书人的“至圣先师”,因此,供奉着孔子的地方也变成了读书人的圣殿。从这个意义上来讲,文庙虽挂着庙宇的名号,但却沾染着无尽的书香气息。

百年文庙成清文化奠基。古时文庙众多,各地皆有,但规模不一。沈阳作为清朝的发祥地,所建文庙,自然是规模宏伟,气度非凡。沈阳改称奉天后,所建文庙便称为奉天文庙。清代是中国最后的封建王朝,也是中国孔庙发展的鼎盛时期,中国境内现存的孔庙建筑几乎都是经历了清朝大规模的维修、扩建或重建。

满族虽是以骑射著称的民族,但重视文化教育的发展也是这个民族能够迅速崛起的原因之一。开国汗王努尔哈赤不仅亲自主持创制了满族文字,在进入辽东地区后还下令八旗各设立“巴克什”(汉语“博士”的音译)教授子弟读书。清太宗皇太极继位后,把“以武功戳战乱,以文教佐太平”确定为治国方略,而且采取了比他的父亲更加开明的文化政策。

天聪三年,皇太极于沈阳城内东南角修建了孔子庙,同年八月,正式下令开科取士,择优选拔出200名汉人生员,解除其奴隶身份,以备国家录用,其中许多人还成为教授满族人学习汉文化的教师。两年后,又颁布了著名的“劝学令”,命八旗贵族子弟凡年龄达到15岁者,都要入学读书。随后不久即兴办了八旗官学,并根据需要对努尔哈赤时期创制的满文进行了改革。此后几次在沈阳举行选拔秀才、举人的考试,使这座新兴的都城里,由于八旗教育的兴起,第一次有了属于自己的读书人,也为清朝入关后的沈阳城播撒下崇尚文化的种子。

据《兖州志》记载,清顺治世祖元年就遣官祭告阙里,世祖皇就位第二年幸太学行释奠后,对孔子加称为“大成至圣文宣先师孔子”。于是,清顺治时期所有孔庙的孔子牌位均由明代嘉靖九年以后的“圣先师孔子”改为“大成至圣文宣先师孔子”。定文庙谥号。此后,各地孔庙,统称文庙,即“文宣先师庙”。顺治六年(1649年),封孔子第六十六代孙为衍圣公。据资料记载,沈阳文庙坐落于旧奉天城的东南隅,建筑布局呈东西长、南北短的长方形,占地面积约4800平方米。初建时,文庙规模尚小,只有圣殿三间、戟门三间、棂星门一座,祭祀礼器也只有银爵27只。

随着康熙、乾隆二帝对儒学研究的深入,儒家文化备受重视,官府不断增加投入,多次对奉天文庙进行增建与扩建。康熙五年,增建学宫及启圣祠;康熙二十一年,增建东西庑各三间;康熙二十九年,在学宫外设立下马碑;康熙三十二年,增建明伦堂三间,东西斋房各三间,仪门及东西角门各一座,学署六间;康熙四十九年,将三间圣殿扩建至五间,并增建大成门、启圣门、照壁,义路礼门各一座,修建了200丈长的围墙,同时增建名宦祠、乡贤祠各一间。至此,一座布局严谨、疏密有致、规模宏伟的文庙呈现在世人面前。

直至上世纪20年代,由于资金匮乏,各地文庙纷纷败落,沈阳文庙也未能幸免,1918年沈阳县公署的一份档案中可为验证:“文庙之大成殿之脊及东西两面宫墙年年剥落,均有损坏之处,而庙内殿上蔓草丛生,几无隙地,是皆岁修无款以致有些……”随后,沈阳文庙西院学宫又长期被县教育会劝农所占用,文庙已毫无儒学氛围,渐渐被人淡忘。1954年,文庙被拆除,平整成朝阳街小学【应为文庙小学,1960年改为朝阳街第一小学】操场,学宫也改为住宅。至此,鼎盛300余年的奉天文庙,只留下“文庙里”这个名字。

文庙落成学府、书院纷至沓来。自文庙落成后,诸多官办学校闻书香而来,纷纷设立在文庙周围。据资料记载,清代沈阳的地方政府官办学校——奉天府儒学就设立在文庙旁。顺治十四年,清政府于沈阳设立奉天府的同时,配备了府丞、教授等管理学校教育的官员,同时还建立了儒学,称为奉天府学。在此之前,由于东北地区人烟稀少,而且八旗之外的“民人”大都是从外地招来的贫苦农民,沈阳及周边地区学生人数极少,所以这些人大多寄学于今河北省卢龙县的学校读书。

顺治十一年,在设立了辽阳府后,这批在外就读的生源纷纷迁回辽阳。而奉天府取代了辽阳府后,生源再度迁至奉天府学。因为奉天府为“京府”建置,因此其府学与其他直省的省学地位相当,学生大多数出自民人家庭。

到了雍正元年,学员每月必须接受两次考试,年终按平时考试成绩分别编入甲、乙册,呈报府丞。而到了清朝后期,奉天府学“岁科”文武秀才考试每年五月在盛京城举行,来自各县的赴考文武童生多达百余人,个个衣冠整齐,有的还敲锣打鼓,就连位于大东门外军粮厅考场附近的吉祥庵寺庙,都成了考生们争相租赁的场所。这俨然成了全城中一道亮丽的风景线。然而,到了甲午战争、义和团运动和日俄战争期间,由于连年战乱,学生无法上课,所以府学被迫停辍,府县两级主管教育的官员也只能维持文庙的一些祭祀活动。久而久之,奉天府学逐渐被新式学堂所取代。文庙旁,颇为有名的想必莫过于萃生书院,这座原本民办的学校,在乾隆年间逐渐被冠以越来越浓重的官办色彩。

在萃生书院所持续开办的一百余年时间里,它在为提高沈阳地方文化水平作出巨大贡献的同时,也逐渐地深入当地百姓的民心之中。以至于那些文庙旁诸多的学府逐渐从人们脑海中被层层的时间过滤掉,可这萃生书院的回忆却长久地留了下来,即便是原始建筑已然消失在了人们的视野中。相比文庙巷而言,想必人们对萃生里的名字或许更为熟悉,它已然成了一个鼎盛时期的代名词。

无可置疑的是自从文庙设立的那一刻起,这一区域内必然将衍生出诸多学府、书院,继而成为一处文化教育圣地,在这一方土地上弥散的不仅仅是书香本身,更多地酝酿着一种希望,对于平民百姓而言,这是一种望子成龙的理想,而对于“以文教佐太平”的清政府而言这是一种长远而伟大的构想。

昔日气势恢弘的文庙已成追忆。因为曾经去过萃生里,所以文庙巷想必也是窝藏在那一小范围内,只是萃生书院多少还能留下一个异了字形的名字,倒是文庙里,恐怕实在无迹可寻。

几日的酷热之后,丝丝凉风让朝阳一校操场上的欢声笑语飘出去好远。据说这里当年曾是文庙坐落的区域,如今的教学楼无论如何也找不见当年书生纷纷朝拜的影响,唯独没有改变的是这一带仍旧未曾退去它百年以来素有的文化教育色彩,朗朗的书声始终洗涤着周围一切,包括居住在这里的人们。

魁星楼

魁星楼

魁星楼

【博主附注】魁星楼路位于大东区南部,坐落在小河沿公园的西北角,西起东顺城街,东至大什字街。清代分称为白云寺胡同、魁星楼胡同。1957年,街名为小河沿路。1989年,命名为魁星楼路至今。它是以此处原有明代建造的魁星楼而定名的。

魁星楼始建于明代崇祯元年,即后金天聪二年(1628年),清道光十八年(1638年)、咸丰十一年(1861年)、光绪八年(1882年)曾三次重修该建筑,使其楼阁殿堂规模宏伟壮观。魁星楼占地一万六千余平方米,坐北朝南,圆旋门上砖雕“魁星楼”三个大字,门前左右各竖一根以花岗岩巨石夹立的大旗杆,门内有一铁钟,悬挂在石柱上。院北有大殿三楹,正中供奉主宰功名禄位的文昌帝君,东、西两侧分别为观世音菩萨和张仙,三神像皆系彩塑。

在寺院的东南侧建有高约二十余米的魁星楼,为三层歇山式建筑。底座呈正方形,青砖砌筑,四面为半圆形拱门。魁星楼的基层为空阁,二层为楼梯可登至楼上,顶层内供奉檀香木雕塑的魁星像,其面目鬼怪狰狞,披头散发,左足向上后跷起,似魁字的大弯钩;右足独立如独占鳌头状,右手高举朱笔,左手端一方砚斗,其造型依“魁星点状元”之传说。

“二十八宿我为魁,文章兴衰我主宰。状元及弟由我点,得中状元靠魁星。”这是昔日读书人流传下来的一首魁星的自夸诗。虽说此诗带有点调侃的意味,但其中说的也不尽是吹牛皮。魁星又名大魁夫子、魁斗星君、绿衣帝君、大魁星君等。魁字源于古人的奎星崇拜,被古人附会为主管文运之神,所谓“奎主文章”,称其“屈曲相钩,似文字之画”。古代,状元又称“魁甲”,解之称“魁解”。魁星楼三个字,魁字少一笔,意为去掉鬼气,堂堂正正、清清白白做人;星字中的“生”少一撇,暗喻人不要棱角分明,不能强与“天”斗,要顺应自然;楼字多一笔,意为读书要多用心,博学才能多才。

魁星信仰始盛于宋代,从此经久不衰,昔日为读书人于文昌帝君外崇信最甚的神。从前学子赶考前,必到魁星楼参拜魁星,求祈文星高照。清代名扬“压倒三江”的关东才子王尔烈,就曾到沈阳魁星楼拜祭题匾。另外,在清初还有一位鲜为人知的盛京考中壬辰科一甲的麻状元,曾授宏文院撰修,也曾拜祭过魁星楼。民国时,楼内还悬挂着张学良夫人于凤至亲笔题匾“有求必应”。魁星楼上层西面悬挂的匾额“天下文明”,系《陪京杂述》、《沈阳百咏》著者———沈阳名士缪润绂之先祖所书。

魁星楼占地高敞,当年楼上窗开四面,登楼远眺,南为鄂家坟、东为观音阁、北系万家灯火、西为凤凰楼,皆历历在目;近望万泉河、莲花湖靓丽风光尽收眼底。清末民初,小河沿被辟沈城著名游览胜地,莲花争艳、游船如织、风光怡人,尤以西照晚霞、美景如幻,故“星阁晴霞”成为早年沈阳八景之一。可惜沈阳魁星楼在“文革”中被当做“四旧”拆毁了,使沈阳这座历史文化名城又少了一座历史见证的活化石。

【博主附注】当初压倒三江的关东才子王尔烈在高中二甲一名进士后,还特来沈阳魁星楼拜祭。另外,在清代还有一位鲜为人知的沈阳考中壬辰科一甲一名的麻状元,曾受宏文院修撰,也曾拜过魁星楼。民国时期张学良夫人于凤至还赠魁星楼一匾额。沈阳县志记载:“魁星阁高峙城东,夕照晚霞一望千里。‘星阁晴霞’是沈阳八景之一。”

沈阳钟鼓楼

汗王宫遗址被发现之前,沈阳发现了鼓楼的遗址。这又勾起了人们对“晨钟暮鼓”的追忆。其实,这两座建筑,离开这座城市并不那么久远。

“钟打谯楼第几更,八关接续听锣鸣,狺狺中有谁家犬,吠入深霄不断声。”这是缪润绂描写钟鼓楼报更的诗句。钟鼓楼也是皇太极建设盛京都城时的产物。不过,直到1637年,这两座高大建筑才耸立在盛京城。东为钟楼(位于今朝阳街与中街交口),西为鼓楼(位于今正阳街与中街交口),两楼相距580余米,均为正方形底座,坐北朝南,设有四个孔门,行人车马可从楼下穿过。

从建成那天起,古老的沈阳城,开始了“晨钟暮鼓”的生活,直到上世纪二十年代,由于城内道路不断拓宽,钟鼓楼逐渐成为影响交通的障碍,终于到了1929年,钟鼓楼被拆除,“以利交通”。据说,当年正在东北大学教书的梁思成曾试图阻止过对钟鼓楼的拆除。这是梁思成一生第一次企图保护纪念性建筑物,他向当时的沈阳市长陈述了以下理由:“毁坏容易保护难。它们一旦消失就不能再恢复了。为什么你要选择把它毁掉呢?”可惜,他的忠告被拒绝了。

如今,除了被重新发现的鼓楼遗址,在沈阳故宫里还存着当年钟楼里的大钟。据说这口钟铸于辽金时期,500多年后有人把它送给了正图谋大事的努尔哈赤,于是,这口钟跟随着他辗转来到沈阳,皇太极把它安置在钟楼里,还亲自命名“盛京定更钟”。

庙之变——景佑宫的往事与天齐庙的寂寞说起失去的风景,其实又何止魁星楼和钟鼓楼呢?那么多的城楼也在距离现在几十年之前被拆除。其中还包括很多的庙宇。

说起沈阳消失的庙宇,那可不是一时半会儿能说得清楚的。关帝庙、斗姆宫、天后宫、药王庙、山东庙、万寿寺、碧霞宫、龙王庙、辉宗寺……不妨择其一二来说。

首先叨咕叨咕“景佑宫”,如今知道这个名字的沈阳人已经不多了。不过,它可是明清几百年间在沈阳历史上留下重要印记的地方。

在陈梦雷的“留都十六景”中有“景佑晓钟”,说的就是“景佑宫”。陈梦雷是康熙年间的人士,不过,这“景佑宫”可比康熙的历史悠久,比康熙的祖宗努尔哈赤历史也悠久。

景佑宫位于沈阳故宫大清门东侧,文德坊内,也就是现在的太庙那个地方。这里原是明代所建的一座道教观宇,内供天官、地官、水官,老百姓也叫做三官庙。早在努尔哈赤迁都沈阳之前,这里可是香火很盛的著名庙宇了,在皇太极修建皇宫时,也未被拆除。

在清初,这里曾经发生过三件大事,分别是优礼待张春、智劝洪承畴和推举福临为新帝。因此,这座庙宇还带有鲜明的政治色彩。直到乾隆四十三年(1778),乾隆皇帝第三次东巡盛京时,传旨重修盛京天坛、地坛、堂子和盛京太庙。因抚近门外的太庙多年废置坍塌难以修复,于是乾隆决定在景佑宫旧址重建太庙,同时传谕把景佑宫“动迁”到了德盛门(今大南门)内重新建造(位置在今沈河区朝阳街文庙北巷市基督教培训中心)。重新建成的景佑宫也曾香客盈门。不过,随着时光推移和清王朝日渐衰落,这里也就“门庭冷落车马稀”了。如今,更是踪迹难寻。

与景佑宫的皇家味儿不同,当年在老沈阳很热闹的是东岳庙和娘娘庙等,因为这里的庙会,那可是叫一个热闹。据记载,沈阳的天齐庙会和娘娘庙会和药王庙会,是辽沈地区著名的三大庙会,其中尤其以天齐庙人气最为旺盛。

天齐庙就是东岳庙,位于大东区小东路4段28号,是一座道教庙。相传东岳大帝是掌管人间贫富贵贱、生老病死的神仙,又名“天齐神”,故此庙俗称“天齐庙”。

这座庙是清康熙二十二年(1683)创建,乾隆、道光、民国年间多次重修。占地13830平方米。山门高大,殿宇辉煌,方圆广袤,共有殿堂25座,十分壮观。

在老沈阳的印象中,天齐庙的香火那叫一个盛,每年的农历三月二十五日到四月初一,是天齐庙会。届时,从小东门至小东边门里,人山人海,热门非凡,那情形,跟过年差不多,甚至过年也没有这热闹,那可是老沈阳的狂欢节。

天齐庙于1952年开始大部分拆除,剩下的殿堂用做学校,1984年全部拆除,庙内部分石碑运往北塔埤林保存。庙不在了,当年最盛大的庙会自然也就不再。

如今想要过庙会瘾,就要到皇寺庙会了,不过,实胜寺(也就是皇寺)的庙会,以前最出名的可是农历正月初七到正月十五这八天,除了各种表演和买卖,皇寺庙会最著名的是“跳跶送鬼”,是当时寺庙里的一项著名活动。

跳跶,也叫“跳布扎”,是藏传佛教寺庙一种艺术化的宗教舞蹈,也是一种驱鬼祈福的特殊宗教仪式。当年的皇寺法会上,喇嘛们头戴天神、天将、牛头、马面、鹿、龙、黑无常、白无常等各种面具,手拿降魔杵、月牙斧等法器,合着鼓铙箫管乐的节拍,成双成对往来跳跃。表示以神的威力驱除灾魔。

如今,皇寺庙会人山人海,但这个当年最重要的节目,却鲜有人了解了。

景之变——白塔的旧影和奉天公园的踪迹大东区有一个挺出名的小学,叫白塔小学。现在只是能见到小学,却见不到白塔。那么,这白塔到底是咋回事呢?其实,这也是沈阳消失的一处景观。

在缪润绂《沈阳百咏》开篇,写的就是这个白塔。“地载城边塔影支,难从古寺问残碑。闲来每听居人说,建在城门未有时。”这座白塔又叫做崇寿寺白塔,原址位于沈阳小北关城门外,今大东区白塔小学院内。按《盛京通志》、《沈阳县志》记载:“崇寿寺及崇寿寺塔创建于唐代,尉迟恭监造。明清两朝都进行过重修”。清末民初寺庙始渐破落,以致庙宇荡然无存,仅剩造型古朴优美。雄伟壮观的古塔。而古塔也因年久失修,于1957年4月被拆除。拆塔时所出文物共有92件。所获文物和塔的建筑结构都证明,白塔是辽代乾统八年(1108)建的,而不是在唐朝。但这个塔可比盛京城要久远。据说,当年努尔哈赤从辽阳迁都沈阳,宫殿未建时就住在白塔下的崇寿寺中。白塔虽然没了,好歹还有个小学命名,可以勾起人们的记忆。但现在还有谁知道“奉天公园”呢?

奉天公园:随便游览

奉天公园的位置,就在市政府的西侧,这个公园是1907年由东三省总督徐世昌在位时修建的,有两个门,东门和西南门。奉天公园与小河沿的万泉公园一东一西,均为沈阳最早的公园,园内树木成荫、凉亭数座还不收门票,是市民游玩的好去处。

这座公园还被时人列为“奉天八景”之一,名叫“西园晚眺”,可见当时非常著名。1937年,公园的东部在修建市政公署时被占用。1945年后,奉天公园改为沈阳公园,上世纪60年代后一度荒废,70年代初在此处建立了沈阳宾馆,至此原奉天公园彻底消失。如今,沈阳宾馆也已搬迁,这里被林立高楼取代。

物之变——如今到哪里见大十(世)面?说起消失的沈阳,还有一个物件不能不提,那就是著名的“大十面”。啥是大十面?这要是放在老沈阳,真该叫人嘲笑没见过“大世面”了。据传,大十面也叫大石面,或大世面,其实是一个“石经幢”。这个石经幢约一人高,呈柱状,幢身八面,加上上下两端共为十面,故称大十面。大十面在沈阳百姓中流传很广。当年沈阳老百姓有句话:“这人没见过大十(世) 面”“那人可见过大十(世)面”,说话的来源就是它。

“大十面”学名石经幢,现存沈阳故宫大政殿院内西南角,为八面石柱形,由天盖、幢身、幢座三部分组成,全高2.1米。天盖上的顶部早已无存;天盖为八角亭檐式,上为瓦垄纹饰,下为檐枋;转角处为一斗二拱的斗拱形制;幢身八面,每面竖刻阴文五六行不等,共有577个文字,但大部分字迹早已模糊不清;幢座八面,各有力士凫兽浮雕像。因其八面加上顶、底座,故人们俗称“大十面”,后来谐音“大世面”。

经幢是寺庙中的构件,作用相当于石碑,雕刻启请文、咒文、佛号等,并记载寺庙建筑年代等事宜。据史料记载,“大十面”一直矗立在沈阳故宫前东华门南侧。建国初期,“大十面”仍然立于该处。缪润绂《沈阳百咏》的第三首里,写的就是这个东西。“胜数东华八角亭,奇观十面诳人听;摩挲细认峻嶒石,上写金刚一卷经。”有的人考证,这上面写的不是金刚经。但缪润绂的诗可以看出,当年沈阳人可以随便摸这个“大十面”。

1952年,文物部门将其存于沈阳故宫院内保存。从此,“大世面”可就不能随便见了,也不再是地标。

说了这么多,其实仔细一想,沈阳消失的风景,又何止这些呢?不过想想也是,一个城市在发展,几百年时光的侵蚀,没有一座城市可以静止不变。当年的景色,也不可能一一保留。虽然这个过程有遗憾,有惋惜。但一个时代留住的是一个时代的城,一个时代的人,能见证的也是一个时代的面貌。没了花泊,咱不是还有沈阳西湖嘛,没了奉天公园,咱不是还有世博园嘛……这些消失的风景,就让它们在我们的记忆中美好吧。

文字 | 沈阳晚报

,