来源:成都商报

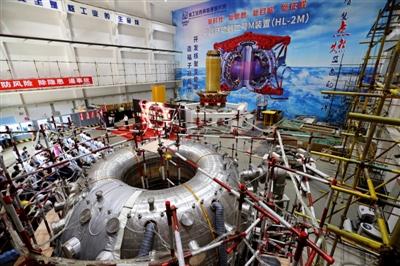

HL-2M主机线圈(远处)、HL-2M主机真空室(近处) 摄影记者 刘海韵

核聚变产生能量与太阳发光发热的原理相似,因此在地球上以探索清洁能源为目的的可控核聚变研究装置也被人们称为“人造太阳”。

昨日(6月5日)下午,在中核集团核工业西南物理研究院(核西物院)中国环流器二号M(HL-2M)装置建设现场,继该装置主机线圈系统交付之后,中核集团、东方电气集团、华西集团三方代表共同点亮启动球,由此拉开中国新一代“人造太阳”装置总体安装序幕。

完成国家任务 等离子体将超2亿度

据了解,主机线圈系统是该装置主机的核心部件之一,由东方电气集团东方电机有限公司(东方电机)制造,其中心柱的研制是整个线圈系统最具挑战性的任务,线圈中心柱由20组环向场线圈中心段组件和中心螺旋管线圈装配而成,总体重量约90吨。中心柱制造难度大,工艺精度要求极高,高冲击载荷条件下运行寿命要求不低于10万次,在国内尚属首次,没有现成的工艺和设备借鉴。

核西物院和东方电机发挥科研创新与高端制造的能力和水平,艰难攻关,取得多项关键技术的重大突破,设计制造国内最大尺寸、最大重量的中心柱,合力完成这一项国家任务,为开展堆芯级聚变等离子体物理实验和关键技术研究提供强力保障。

据了解,之后装置总体安装工作将由华西集团四川省工业设备安装公司接棒。

中国环流器二号M装置,规模大、参数高,采用了更先进的结构与控制方式,有望将等离子体电流从我国现有装置的1兆安培提高到3兆安培,等离子体温度将超过2亿度。

核聚变“烧”什么?氢、氘、氚……

据核西物院中国环流器二号M装置总工程师杨青巍介绍,随着全世界核聚变科研的发展,科学家们发现等离子体还有很多秘密有待揭示。而作为高参数实验级核聚变装置,中国环流器二号M装置就承担着深化人们对等离子体认识的重任。

他说,中国环流器二号M装置以氢、氘气体为“燃料”,通过把它们注入装置并击穿、“打碎”产生近堆芯级别的等离子体,来模拟核聚变反应。而未来真正成熟、能够投入生产使用的核聚变堆则会使用氘、氚进行反应。氘-氚反应会产生中子,被水吸收。下一步才可能将水中的热量导出发电。

说到这,杨青巍提到国际热核聚变实验堆(ITER)计划。他指出,位于法国南部的ITER计划装置与中国环流器二号M装置在定位上不同,前者规模属于堆级,将进行的正是氘-氚反应的实验。而它的任务是直接为以后核聚变发电站的可行性进行验证。

2006年,中国、欧盟、印度、日本、韩国、俄罗斯及美国七方共30多个国家共同启动国际热核聚变实验堆计划,也称ITER计划,是目前规模最大的国际大科学工程计划之一。是为解决人类未来能源问题而开展的重大国际合作计划,目的是建造托卡马克型聚变实验堆。

其中,中国承担了9%的研发任务,覆盖了ITER的部分核心部件研发。目前,中国的采购包不管是研发的进度还是完成的质量,都走在世界的前列。

一旦出现杂质 反应立刻停止

为什么核聚变被视作安全的清洁能源?杨青巍表示,之所以说核聚变具有“固有安全性”,原因有二。首先,核裂变燃料棒本身能够发生反应,控制不住进入超临界状态就会出现福岛核电站核泄漏这样的事故。而托卡马克装置所进行的核聚变反应条件非常苛刻,杨青巍解释道:“如果装置中的磁约束不够好造成等离子体碰壁,一旦高温烧蚀装置出现杂质,反应的条件马上就不具备,马上就不能再发生反应了。”

同时,核聚变可以有效避免核废料处理的问题。“我们一般把燃烧完了的核燃料叫作乏燃料。”杨青巍告诉记者,例如核裂变使用的铀235,在反应过程中会裂变成很多不同的、比它轻的同位素元素,这些元素有极强的放射性,对人类来说极具威胁。这些乏燃料的衰变期可能长达万年。“现在的处理方法是把乏燃料深埋到怎么地震都不会翻出来的、几千米深的沙漠地下。而使用氢、氘反应的核聚变,反应后只会产生没有放射性的氦。”杨青巍说。(实习记者 曾那迦 综合报道)

,