东山祖祠是夏教(俗称三教,又称三一教)圣地,祠中文物众多,英杰辈出。到了民国34年(1945),祖祠经卜筊决定新任主持人选,当时阮汝禧之孙阮玉印光荣当选。这阮汝禧不是一般的人,他于清道光二十八年(1848)八月发起重修瑶岛祠有功,遂获得三教再传弟子陈聚华“留以赠后有功于本祠者”的“儒道释夏之宝”印章一枚。因有这层因缘故事,所以阮玉印入主东山祖祠,备受莆籍三教门人的关注与拥戴。

陈衷瑜手迹(摄影:何天全)

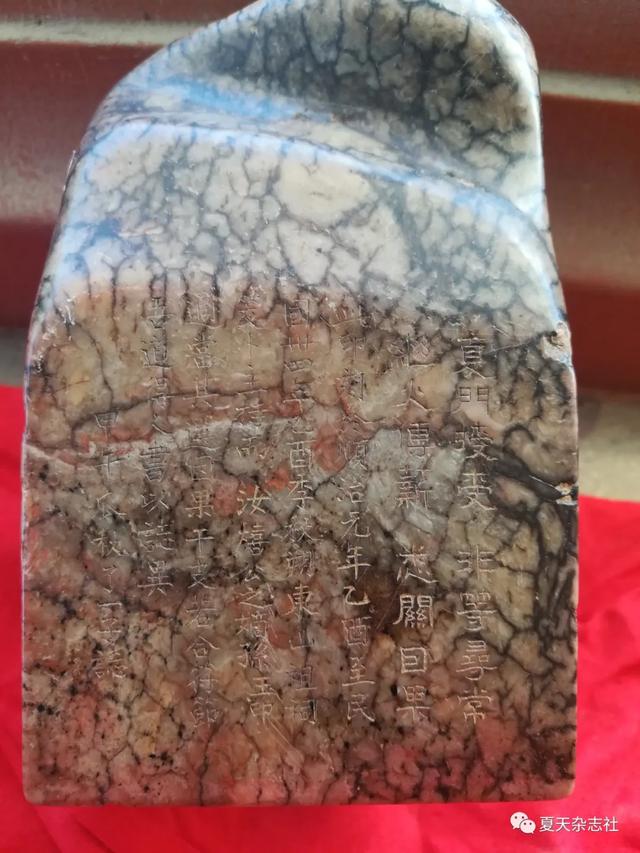

1954年秋天,或许是因为城内函三堂被莆田一中征用而夷为平地之故,该堂重要参与者陈唐彬(又名陈文炳、唐子仪,号了一子)特意到东山祖祠拜访阮玉印,与其互诉衷肠。其间,或许是陈唐彬早有所闻,亦或许是阮玉印无意间坦言自己入主东山祖祠往事,总之,陈唐彬对阮玉印手中的“儒道释夏之宝”产生了兴趣,并慷慨提出应该继续在印旁刻字纪念。此事征得阮玉印同意后,他便自告奋勇地举刀刻曰:“夏门授受,非等寻常。继火传薪,悉关因果。此印刻于顺治元年乙酉,至民国卅四年乙酉季秋朔,东山祖祠筊卜主持,而汝禧公之嫡孙玉印适当其选,因果干支,若合符节。吾道得人,书以志异。”款署“甲午瓜秋了一子志”。斯文措词,言简意赅,令人叹为观止。

陈唐彬刻痕(摄影:何天全)

从陈唐彬在“儒道释夏之宝”旁边的题刻可知,自从阮汝禧获得三教再传弟子陈聚华“留以赠后”的印章之后,他便将此枚印章家传下去,至阮玉印已然三代了。而到了阮玉印这一代时,因缘成熟,借由卜筊而入主东山祖祠,足堪为卢文辉这一系三教人增添光彩。不料,4年过后,东山祖祠也不能自处,也被政府征用了。据阮玉印亲生儿子吴阮庭介绍,1958年东山祖祠被征用时,由于事出突然,他父亲只能匆匆忙忙地收拾大件物品回家,竟将“儒道释夏之宝”落于东山祖祠,不知所踪,遂为一大憾事。翌年正月十二日,阮玉印(1905-1959年)因病在家逝世,寿终正寝,享年54岁。是年,吴阮庭年仅13岁,还仅仅是一个少不更事、稚气未脱的少年。

如果说传承了300多年(1645-1958年)的“儒道释夏之宝”印章竟断送于1958年,那确实相当可惜,毕竟这是三教再传弟子陈聚华的手泽,弥足珍贵。不过,成住坏空是自然法则,该印若真遗失,甚至损毁,也不是什么怪事,应该宽怀待之。谁知,时过58年之后,由于吴阮庭经常在东山祖祠出入,其间有个叫潘庆龙的人因家藏一方印章,又与吴阮庭交好,遂细询吴阮庭姓名真意,乃知阮庭是阮玉印儿子,只是随母姓吴而已。这时,潘庆龙慨然地说:“那我父亲潘玉来当年在东山祖祠捡到的印,就是你们家的,应该还给你。”随后,潘庆龙从家中拿出珍藏58年的“儒道释夏之宝”印章,在东山祖祠郑重其事地交还给吴阮庭,使得这枚三教重要信物竟然失而复得,重回阮汝禧后裔手中,怎不叫人感慨系之呢?

2017年,时值林龙江先生诞辰500周年,吴阮庭深感“儒道释夏之宝”印章意义重大,遂自愿将该枚印章捐赠给东山祖祠收藏,这也算是给三教再传弟子陈聚华亲手刻制“留以赠后”的印章以最好的归宿,备受好评。

儒道释夏之宝(摄影:何天全)

瑶岛祠诸同道仝刻(摄影:何天全)

本文作者何天全(左1)与吴阮庭(右1)

,