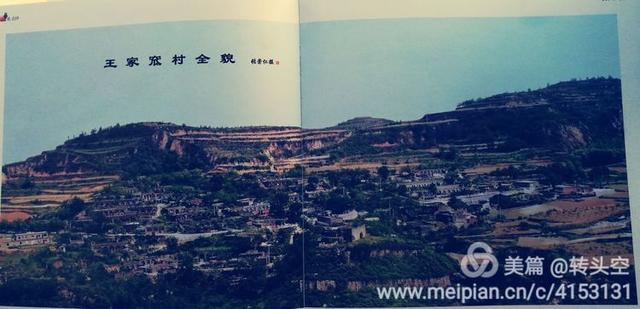

因为一件小事,我再次来到了38年前上学的村庄一一王家窊。

站在村中央,总感到有种莫名的寂寞和孤独。虽然有朋友相伴,也有人来人往,但总觉得少了点什么。其实心底是很明白的,村中的那道小坡,小坡上的场院,那是我曾经住过三个半年头的我老舅家的院子。如今三个老舅连同那三个老妗都已离世了。但他们的音容,他们站在场头送别的场景总在心头。睹物思人,阵阵凄凉。

按理说,别说老妗,就是老舅也已有些疏远。况且我母亲很早过世,我们和老舅家的关联人也没了,那亲属关系自然会远一些的。然而事实则相反,一来因为我们两村相距咫尺,更重要的是有三个热情厚道,可亲可敬的姥妗。

说来十分惭愧,我已经记不全三个老妗的姓名了。只记的最后离世的二老妗叫侯改梅,其余两位早已想不起她们的大名。(问她们后人才知道,大老妗叫张银枝,三老妗叫吴润英)。不过我知道三位老妗都来自双池后山,所以她们都有山里人的朴实善良。她们把"你"字总要说成"臬"(读二声),而且后音拉的比较长。

作者和大老妗合影

大老妗,我印象她是子巷娘家。这"子巷"两字到底该怎么写,我不知道。“子巷”具体在什么地方,也不知道。只知道是后山,落后闭塞的地方。大老妗中等个头,经常穿件鱼肚白有襟圪垯袄,中式黑裤,一双缠过的脚,灯芯绒圆口的鞋。她的脸经常是黑红红的,仿佛西藏人的脸色,我想大概是因为从小后山缺氧吧?但又怎么可能呢。说不清了,反正是红。

大老妗是最平和的,我从没看到她有过生气,更别说和人有拌嘴吵架了。我上中学最初的一年多是住在她家的。当时大老舅还在世,整日咳嗽气短,每每半夜就披着棉袄坐起来了。气管里发出吱吱的声音,听的人心里也怪难受的。这时大老妗也就起来,帮着递水,递痰盂什么的。然而也许是生病没好气吧,大老舅的脾气很不好。大老妗总是小心侍侯着,从没见有半句怨言、责怪。

那是个“学大寨” “战天斗地”搞生产,却总又是吃不饱饭的时代。十三、四岁的我正是活动量大,长身体的时期。况且学校又总是不上课,搞“开门办学”“建校劳动”。于是饥饿感就时时伴随着我。人常说“一日三餐”,但我们那地方例外,是"两餐一汤"。早、午是饭,晚上只是米汤。到了晚自习之后,睡觉之前,那种饥肠辘辘,让人很难入眠。于是家里就给带点干粮。所谓干粮其实也就是点窝头片片。每晚自习回来时,大老妗早早就把一碗米汤暖在灶台上了。我吃了自己带的玉米饼,喝着老妗家的米汤,然后才能安然地入睡。然而,小孩子家不会把握,那时总是觉得饿,所以无计划地任性地吃,往往没等的礼拜放假,早早的就把带的干粮吃完了。无耐大老妗每晚就把自已家的窝头给我暖上一个,虽然吃着不那样满足,但那毕竟是人家的东西,于是内心不好意思的默默吃完睡觉。要知道那时的粮食是怎样的紧张,每天能给你省出一个窝头来实在不易了。后来我搬入三老妗家住,因为还在一个院,所以每晚照例还是到大老妗家吃喝,这样一直到三年半以后我离开。

说的不客气一点, 我那时还算是个学习好又十分懂事的孩子,所以老妗对我是十分偏爱的。然而,小孩子也有犯浑时候。一次我们在邻村参加秋收,到农户家里吃派饭。按生产队要求必须给我们吃白面。和我同户吃派饭的同学说主家在白面中掺了玉米面。为表示不满,在那位同学的怂恿下,我们硬是每人“吃”了人家三大碗面,吃不了就偷偷倒进猪圈。结果这事被传到了大老妗耳朵里。一天晚上下学,照例吃过干粮后,大老妗问起了这件事。"你们造孽哩!"她说这话的时侯虽然语调仍很平和,但表情严肃得怕人。

七七年以后恢复高考,形势发生很大变化。我们的建校劳动稍有减少,学习有所重视,经常有考试、测验什么的。虽说我还算优秀的学生,但我们毕竟劳动多,上课少,基础太差,所以考试总是很不理想,心里十分急躁、苦闷。大老妗知道后,每晚总要趁着我吃喝的时候,和我交流,给我宽心,给我安慰。

1978年的秋季,我们撤校离开。临行前的几天,大老妗早早的把我的衣服、被单等能清理洗涮的全部给过了一遍。离开的日子到了,大老妗把我送出大门外,千叮咛万嘱咐,让我有时间了常来。我背着行李,已经上了大坡,回头一望,远远的我看着她还站在院外的场头上朝着我瞭望着,我的心头不由得一阵留恋和悲凉。

作者给二老妗和二老舅拍的合影

二老妗是个风风火火,快人快语,泼泼辣辣,精干利索的人。不过说起来却也很苦命。单说婚姻,二老舅比他大了许多,大也罢了,因为年龄在婚姻中也不能算个事。问题是二老舅是个不爱言语的人,整天只默默的劳动,闲下就抽着旱烟。年老后,老妗当着老舅的面多次抱怨说:“唉,命不好,年轻时不知道咋,就能稀里糊涂地找下个你这死老舅舅,她比我大了十一岁不说,整天一声不吭,三板子也打不出个响屁,一辈子窝囊鬼。”二老舅在一旁听着她的抱怨,也不吭声,只是笑笑。

再说孩子。二老妗一生没有生养,一儿一女都是抱养的。女儿还是她妹妹家的孩子,本来是叫她姨姨的。但我听外人私下里总说她偏心眼,亲儿不亲女。后来我才慢慢了解了其中的奥妙一一原来儿子有先天性癫痫病。“唉,年轻时傻乎乎的,和你老舅去抱孩子的时候,孩子就正不好,但人家说那是风寒感冒,咱也没在意。回来几个月抬举(养育)的也亲了,才发现不对,有大毛病。但那能咋,看见俺孩亲眉乖眼的。唉!咱这就这命,认了。”老妗曾经这样说。为了这儿子,二老妗一生真是操尽了心,受尽了累。

二老妗生性活泼,能说能干。她是村里的妇女队长,每天带着二、三十个妇女劳力,锄地、割麦什么农活都干。她大字不识,但爱说爱笑爱凑热闹。“文革”时村村演样板戏,二老妗居然扮演了《红灯记》中的“李奶奶”,那扮相还真是那么回事。剧组在各村巡回演出,很受观众喜爱。只可惜那时拍照不方便也没留了个影。

二老妗干活也是很麻利的。一次午饭时分,不知道因为什么事,我正好在老妗家院内。于是老妗们都挽留我吃饭,但我坚拒。我那时虽小,但心眼还是蛮多的,我知道人家们的日子也都很紧张,不忍添麻烦。但闻着那股饭香,真还有点馋。“不要走了,来老妗给俺孩做碗你爱吃的‘搓鱼鱼’”。二老妗说着,立刻站在灶台前搓起来。只见那“搓鱼鱼”从她的两手间“扑扑扑扑”的一个劲的不停的往锅里掉,很快一碗香喷喷的美食出锅,那个麻利真令人折服。

晚年的二老妗夫妇生活负担很重。儿子的病随着年龄的增长体质下降,发病愈加频繁,基本丧失劳动能力。三个孙子年幼。好在二老舅年轻时参加过抗美援朝,国家每年给发点津贴。然而日子仍是艰难,但他们是很乐观的,没有抱怨,没有愁苦,有的是积极的、辛勤的劳作。也许正是乐观的缘故吧,老俩口身体都十分硬朗。二老舅过世时已经九十三岁,在村里算是最高寿的了。

三老妗中等个但似乎稍显点胖,眼晴有点小。她的娘家是桃红坡的,脸色也略带点后山人的那种红润。她既没有大老妗那样平和,又不像二老妗那样风火。她育有五个子女,虽说已有两个女儿出嫁,但三女儿和我同班,大儿子和我同岁,小儿子刚上小学,人口多事务杂,所以印象中她总是忙。确切的说,我们的交流是少一些的,但在生活上还是很关心的。我中学的后二年和几个孩子就住在她的做饭窑内。每天清晨当我们还在熟睡中的时候,三姥妗早已进来帮我们这些“懒鬼”倒掉尿盆。两年如一日,想起来也真是不容易的。

三老妗和三老舅的合影

三个老舅几十年同住一院,后来又有儿子儿媳甚至孙辈,院内上下老少达二十多口。三个老妗虽性格各异,但自我记事,特别是我上中学的几年相处中,从未见有什么口角发生,甚至相互间重话、脸红也未曾有过。就是再小一辈的几个妯娌,虽说亲属关系更远了一层,但相处也很和睦。这恐怕于三个老妗的示范不无干系。

我考上榆次学校的那年,大老妗硬是送来十斤全国粮票塞在我口袋中,在那个物资高度匮乏的年代,对于她来说那真是笔厚礼。

我离开后,因为忙,回去的很少。但每每路过,总要再回老妗家院内走走。大家叙道着学校在时的趣闻、轶事,回忆着那时的热闹,感叹着学校搬走后的寂寞。老妗们每次都要挽留:“再住上一宿吧”。毕竟住了三年多,我知道她们对那段生活的怀念。

狐子坡图

匆匆忙忙,三十多年又过去了。中年的老妗们都进入了老年。高血压的大老妗瘫痪在坑了,我知道后特意去看她。她当时虽然脑子已有些糊涂,但对我还是认得很清楚。她说:“俺孩从狐只坡下来的?”一一她居然还知道我大概应走的道路。又过了几年,听说三老妗也病得很重了,我又去看了看。三老妗是心脏病,临别时她硬是拄着拐杖,支撑着把我送到门外。我至今难忘她艰难地站在门外送别的场景。从三老妗住的新院出来,我又顺道看了看仍在旧院的二老妗。那时二老舅刚去世不久,二老妗也已八十四岁了,但看上去身体还硬朗。说起二老舅来她说:“唉,没出息的男人也教活得(在世)好们,毕竟几十年了,他是个好人。”她说着掉着眼泪。我们说了很长时间的话。要告别了,她把我送到大门外的场边。“唉,老了,快入土的人了,一个人闲着没事了也想俺孩们,还记得那时在只个(这里)念中学的时候,又瘦又小,现在也长成成年人了。人真快啊!”

“ 老妗子(如果)不死了,俺孩再来啊。”我已从小坡上下来,走出很远了,二老妗还一个人站在场边瞭望着,朝我吆唤着。第二年,在三老妗之后不久她也去世了。这是我和她,确切的说是和老舅舅、老妗只们最后的告别。

(曹柏廷2016.8.14。非常感谢张静静对本文的详细校正。)

不招人待见的老妗韩兰仙

从我记事起,我家对门就有一个六十多岁的特厉害的老太太,又能说又能干,街坊四邻都怕她,让着她。这个老太太跟我家是有亲戚关系的,是我妈妈的三妗,我们自然该叫她老三妗。

对门院子里共住着两家,一家在西,姓赵。一家在东,姓杨,就是我的老三舅家。姥姥和老三舅都是从河南逃荒来到山西的,只是姥姥家在另一个村,而老三舅和我家在一个村。妈妈说,老三舅是干盗墓营生的,家里很富有,后来被阎锡山的兵给乱棍打死了,老三妗就靠变卖积攒的东西过活。老三妗也再嫁过几次,其中还有一个是解放军的连长,只是也牺牲了,还是留下老妗一个人守着一儿一女过活。解放后村干部乘着一场运动,找老三妗之类的人清算,要她交出老舅盗墓所得的东西。老妗自然是不交,被吊起来打。老妗吃打不过,就说其他的已经都卖了,最值钱的一个玉白菜和一个玉壶都交给我姥姥即她的小姑子了。于是清算的人就逼问我姥姥。我姥姥说:“不怎么值钱的银锁啊玛瑙串啊,倒是给过几件,可玉白菜玉壶之类贵重物件真没给过。她是个抠门的人,还有自己的儿女要花钱,怎么可能把那么贵重的东西给一个关系处得并不好的小姑子呢。”清算的人想想也是,再加上姥姥会接生会给小儿看病,邻村上下都知道姥姥心善,也就放过了我姥姥。老妗却吃了不少苦头,可爱命更爱财的老妗硬是抗了下来,命没丢,还什么也没交出去,给儿女保住了一些资财。

老妗有一儿一女,长大后,女儿工作积极能干,被调到县城工作。找了个穷女婿,老妗一百二十个不乐意,即便后来女婿当了县委宣传部长,老妗也还是横挑鼻子竖挑眼。儿子留在村里当农民。也许家底殷实的缘故,再加上老妗惯儿子,养成了儿子好吃懒做的脾气。但也不全是懒做,是地里的活不待做,饭却爱做。从我记事起,表舅就总是做个小菜喝着小酒。可花得多挣得少,日子是越过越差。

表妗是个外地人,说的话很难懂,人倒是很和善,只是不爱干活,这一点还跟表舅真是般配。不像我妈妈,忙了地里的活忙家里的一刻不得闲。表妗呢,地里的农活不爱干,家务也不爱干。家里总是乱糟糟的不说,饭也不喜欢做。好在表舅爱做呀。表舅不是个勤快人,可一说备饭备酒,精神头十足,兴致十足。表舅刚结婚的时候,还和老妗一起生活。可老妗看着活总是儿子干,儿媳妇却能懒就懒,老妗就总是骂儿媳。做好了饭,老妗也是把稠的给儿子,把稀的给儿媳。有点好吃的,也藏着只给儿子吃。婆媳成天吵架,当然是老妗厉害。儿媳惹不起婆婆,后来就分开过了。虽在同一个院子,但儿子儿媳住朝北的大房子,老妗住朝西的一个小房子。

老妗和儿子儿媳的关系虽然不好,但还是见了儿子亲。儿子有一次在劳动事故中折了腿,住在医院。那时条件差,老妗住在女儿家,做好了饭用旧棉絮包裹好,冒着雪,深一脚浅一脚,徒步往医院送,只为儿子能吃得可口些。两个孙女两个孙子都是老妗侍候的。那时村里的人大多在家生孩子。老妗却总是让女儿帮忙找关系,让儿媳在医院生孩子。生小孙子的时候,为了方便侍候儿媳,老妗带着七八岁的大孙子住在女儿家。女儿嫌大孙子有虱子,老妗就骂到“你男人下乡回来身上惹得虱子到处蹿,你怎么不嫌弃?我们住一住就嫌惹虱子了?嫌我们惹虱子,还是嫌我们吃着你家喝着你家了?”骂得女儿哑口无言。

她侍候儿媳也骂儿媳。当孙女孙子都长大后,儿媳只记着她的不好记不住她的好。七十多岁了,仍一个人住在朝西的小屋子里。我们长大时,她已经是满头白发、老眼昏花。我偶尔回村,见着她,总是怯生生地叫她一声“老妗”,她把耷拉的脑袋往起抬一抬,眼睛往大瞪一瞪,没有什么表情,似乎是看着一个陌生人。

听妈妈说,老妗是在一个雪天的夜里没了的,等家人发现时,身体已经冰凉了。说到老妗的死,妈妈就说“实在是你表舅葬了良心了”。我们土话中“葬良心”是骂人极重的话,就是类似于“良心被狗吃了”,但语气比“良心被狗吃了”还要重。妈妈说自己老婆对老妈不好也就罢了,自己也不侍候老妈。

九十年代初期,村里人家还是用的“泥火”,就是用煤和成泥封火,而不舍得用炭火。老妗的火常常是晚上封时好好的,第二天早上却灭了,起来才劈点柴禾开始生火。等起来生了火做好饭,早饭也成午饭了。表舅的房子偏南朝北,老妗的房子偏北朝西,老妗和表舅似乎在两个院,反倒像只和赵家是在同一个院。赵家也挨过老妗的不少骂,可赵家老太太还是同情老妗,偶尔给老妗送点热饭。妈妈也会给她劈点柴预备着,或送点食物。可帮得多了也不合适,似乎表舅表妗不管老人似的,妈妈也不好总是去。

老妗为人虽差点,可她是疼爱儿女的,却没得到儿女的好,让人感叹唏嘘。

之所以想起老妗,是听到现在也七十多的表妗,也即老妗的儿媳腿折了做手术,谈论起来。表妗懒懒的过了一生,倒是好福气,儿媳挺孝顺,侍候得她挺好。

,