文/路工

在中国书法史上,历来有“书品即人品”、“字如其人”之说。此说最早源于西汉文学家扬雄的名言:“言,心声也;书,心画也。声画形,君子小人见矣。”后世多有论述。王羲之说:“把笔抵锋,肇乎本性。”苏轼说:“人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也。言有辩讷,而君子小人之气不可欺也。书有工拙,而君子小人之心不可乱也。”刘熙载说:“书,如也,如其学、如其才、如其志,总之曰如其人而已。”今之笔迹心灵解码学专家黄瀚琳教授2009年3月出版的著作《字如其人——笔迹心灵解码》 ,通过笔迹的笔画和字型,解码个体的人格特质,并通过笔迹完整破译风靡西方世界的九型人格,而且个体测评准确率高达90%以上。看来,“字如其人”还是有现代科学依据的。

然而世上常常有让人难以理解的悖论。在著名书法家中,同为“失节”之臣,如果依此说来论赵孟頫,好像问题还不太大;但如果以此论王铎,好像就不那么让人信服。明项穆评赵孟頫书:“妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气。”清冯班说赵书“气骨自不及宋人,不堪并观也。”而对于王铎,清吴德旋《初月楼论随笔》说:“王觉斯人品颓丧,而作字居然有北宋大家之风。”似乎王铎的人品和书品完全是两回事。

要弄清人品和书品的关系,就必须弄清楚“字如其人”的真正含义。不少人将“字如其人”作表面的、肤浅的理解,以为性格豪放的人写字必然恣肆,性格安静的人写字必然内敛;性格刚强的人写字必然雄健,性格柔弱的人写字必然媚软。按照这样的理解,我们在书法界往往会发现很多性格和书风相反的例子,于是或者觉得不可思议,或者觉得“字如其人”是错的。依笔者愚见,所谓“字如其人”,“如”的常常不是其表面的所谓“性格”,而是他的内心,即其内心深处是正还是邪,是坚定还是动摇,是博大还是偏狭,是高雅还是庸俗。表面上的“性格”一眼便可看出,而人的“内心”有时往往隐藏很深,甚至本人都不能察觉,却可以在他的字上“顽强”地表现出来,并被明眼人看出。其实这也正是现代“笔迹学”的原理之所在。有的人性格虽然强悍,但见利忘义,朝秦暮楚,其字必不能宏阔;有的人性格虽然柔弱,但内心不忘正义,执着于信念,其字也必无媚态。正人君子,品端而行正,内心必中气充盈,腕底可挟风雷;宵小小人,色厉而内荏,内心必邪漫虚弥,下笔定空怯野俗;而世故油滑,见风使舵,曲意逢迎,是非不分,内心必正气受损,手中也难现正大气象。孔子云:“巧言令色,鲜矣仁。”为人投机取巧,其思维习惯会不自觉地带到书法中去,作书亦必寻机弄巧,与载物之“厚德”必然远离,焉有天行之“健”在?王羲之所谓“肇乎本性”,即此之谓也。

“贰臣”一词,其实是乾隆皇帝的一大发明。乾隆年间编纂《四库全书》,向全国征求前代遗书,很快发现前明一些文人士子之书有诋毁清朝的语言文字。乾隆遂于三十九年下诏,在全国查找违碍满清统治之书。一经查到,尽行销毁,而其著者则被处死;若人已故去,就掘坟毁尸以示惩罚。乾隆觉得,仅靠大兴文字狱还不能从根本上解决问题,必须从思想上消除排满的民族意识,对君主要忠,不能像那些弃明降清的人有二心。乾隆四十一年(1777)十二月,乾隆帝下诏,命国史馆专为明清之际降清的汉官设“贰臣传”。 在诏书中明确地给“贰臣”下的定义是:“在明已登仕版,又复身仕本朝”,即“以其身仕两朝”之人。《现代汉语词典》里,对“贰臣”解释是:“在前一个朝代做官,投降后一个朝代又做官的人。”

而实际上,平时在人们的意识里,贰臣只是指由汉族朝入仕异族朝的官员,并不包括由一个汉族朝代入仕另一个汉族朝代的官员,甚至不包括由异族朝代入仕汉族朝代的官员。如果包括后两者,那书法家中涉及的人就太多了。比如蔡邕,原为汉朝官员,后不仅到被称为“乱臣贼子”的董卓那里做官,还为说董卓好话而被下狱致死。比如虞世南,先后在陈、隋、唐三朝为官。比如欧阳询,先仕隋,后仕唐。若按上述定义,他们都是“贰臣”。然后世却无人说他们是贰臣,也无人说他们“大节有亏”。可见,在所谓“贰臣”的范围内,人们所恨者,或认为人品有问题的,仅仅是汉官入仕异族朝廷之人,即所谓“汉奸”。

笔者曾在一篇文章中说过:如果对历史的了解仅限于一个大致的脉络,和对历史完全不了解并无多大区别,因为历史规律往往体现在具体的情节乃至细节当中。著名学者石国鹏说:“你了解得太少你就没有资格作出评判,你的评判往往就是充满了想象和偏见。”看历史如此,看人亦如此。如果你只知赵孟頫、王铎同为“失节”,而不知二人在品性、人生态度以及人生历程上的区别,那你作出的判断必然是大而化之或过于简单化的。下面我们就将二人在朝代更替之际的心路历程和人生际遇作一番对比。

先说赵孟頫。

赵孟頫(1254-1322),字子昂,号松雪,因其家乡浙江吴兴,人称赵吴兴。历任兵部郎中、集贤直学士、济南路总管府事、翰林学士承旨、荣禄大夫。卒赠江浙中书省平章政事、魏国公,谥文敏,亦称赵文敏。14岁就以父荫补官,19岁参加国子监试成功,“注真州司户参军”(注官即预备官),已经是南宋官员。他又是宋宗室,宋太祖11世孙。祥兴二年(1279)南宋灭亡时,赵孟頫25岁。此时他面临着一个艰难的选择:为宋守节?还是仕元?赵孟頫有着双重的身份:首先他是皇室后裔,大宋的天下其实就是他们赵家的天下,是他的祖宗创下的基业,如今却被外人强占,奇耻大辱,莫甚于此;其次,他又是大宋的官员,儒家的教导是“忠臣不事二主”。他如果仕元,就意味着是投降,是“贰臣”。更重要的是,作为皇室后代,那就不仅是不忠,还是不孝,是辱没祖宗,为虎作伥。

咱们先看看宋亡后他的母亲是怎么教导他的:“圣朝必收江南贤能之士而用之,汝非多读书,何以异于常人?”多读书是对的,而其母已将元朝称为“圣朝”,敬重之情有加;且料事如神,知道“圣朝”迟早要搜罗南宋遗贤而用之,让赵孟頫早点做好准备。这位母亲思想转变之快,让人惊讶,真是识时务之“俊杰”呀!如果这也算是某些人所说的“通达事理、深明大义”,那么四大贤母之一、在外敌入侵之时鼓励岳飞“尽忠报国”的岳母算什么?(北宋亡时岳飞25岁,南宋亡时赵孟頫亦25岁)慷慨赴死的文天祥算什么?算“不通事理、不明大义”了?

也许,有其母必有其子。宋亡之后,作为宋宗室的赵孟頫看到祖宗300年基业由此断绝,当然也会有哀愁和悲愤,但他更为辛苦所学的经邦济世之学,从此再无用武之地而痛惜万分。开始他当然无法从感情上承认新朝的统治,决定隐居林泉,还以诗咏殷末周初伯夷、叔齐不食周粟事述志。元统治者为了笼络汉族士人,下诏搜寻南宋旧臣和文人。至元十九年(1282),被召入京任吏部郎中的夹谷之奇力荐赵孟頫任翰林国史院编修,被赵孟頫婉拒。后朝廷派时任行台御史的汉人程钜夫下江南搜访遗贤,遇到赵孟頫,迫其入仕。正是这年年底,文天祥从容就义于大都。此时赵孟頫在理智上已接受了元朝对中国的统治,并有仕宦的准备,但文天祥被杀激起了江南文人强烈的反元情绪和故国之思,赵孟頫为避免损害他与江南逸民群体的关系,亦未出山。

至元二十三年(1286),元帝忽必烈再次命令程钜夫到江南“搜访遗逸”。 这一次,宋宗室成员成了重要的征召对象,赵孟頫名列其首。显然,元廷想以此证明他们对南宋的征服和侵占的合法性:连宋朝皇帝的后代都为我大元所用了,你们草民汉人不顺服还等什么?而此时的赵孟頫再也难以抵御“功名”的诱惑,内心开始动摇了,再也顾不得什么“名誉”、“气节”。为了给自己寻找理由,他借题《归去来图》说:“生世各有时,出处非偶然”,在另一首诗中又说:“常恐岁蹉跎”,不甘心布衣一生。但问题是,江南长期存在着一个人数众多、影响很大的遗民文人圈,其中许多人不屈服于威逼利诱,坚决不仕元廷,有的甚至为此付出了生命的代价。赵孟頫一旦仕元,无疑会背上“不忠不孝”的名声,被江南士人所唾弃。果然,赵孟頫有意应召的消息一传开,很多人纷纷来劝阻、谴责。其侄认为这是家门大辱,自此与其叔断交。江南逸民精神领袖,德高望重的戴表元也匆匆赶来,劝他不要出仕元朝。他也自叹“同学故人今已稀”。没办法,只好暂时躲避天台山中。但赵孟頫躲避的地点很快被程钜夫打听到,马上将他请到行台,“盛情款待,真情相邀。赵孟頫为程钜夫的诚意所感动,思虑再三,最终还是出仕了。”

赵孟頫于至元二十四年(1287)春节前赶到了元朝的京城大都(今北京),受到元世祖的亲自接见,不久即授兵部郎中,从五品。赵孟頫当然意得志满,用《松雪斋主:赵孟頫传》的话叫“热诚入仕”。赵孟頫仕元,其实还是想干一些事的,但蒙古人作为异族统治者,根本不会对汉人真正放心。他们把元朝人分为四等:蒙古人、色目人(指西域等地民族,以其眼睛有颜色,故名)、汉人(北方原金朝统治下的汉人、契丹、女真、高丽人等)、南人(南宋统治下的汉人),南人处最低一等,而赵孟頫正好是南人。元朝皇帝对他的礼遇,其实不过是做做样子,当作花瓶,那里会真正重用?尽管他后来的官越做越大,直至一品,但在真正军政大事的重要决策却基本没有他的份。他想“忠直报元”,并有其诗为证:“往事已非那可说,且将忠直报皇元。”而且从理论上阐发新王朝建立的必然性和合理性:“大元之兴实始于北方,北方之气将王,故北方神先降。事为之兆,天既告之矣。”他的那首《钦颂世祖皇帝圣德诗》则更为露骨 :

“东海西山壮帝居 ,南舡北马聚皇都。一时人物从天降 ,万里车书自古无。秦汉纵强多霸略 ,晋唐虽美乏雄图。经天纬地规模远 ,代代神孙仰圣谟。”

作为前朝皇孙,竟为异族入侵者的统治寻找依据;为了歌功颂德,贬秦汉晋唐为“多霸略”、“乏雄图”,赵孟頫的献媚够到位吧?虽然皇帝对他还算可以,但“许多对南人抱有成见的蒙古人和色目人处处阻挠他。他在朝时,总觉得力弱难抗他人的非议与猜忌。朝中对他冷眼侧目者有之,蔑视嫉妒者有之,就是没人真正尊敬他。”残酷的现实促使他在政治上慢慢地表现出淡漠和超然的态度,而寄情于诗文书画,在其人生的后期尤为明显。

有两个人可以和赵孟頫作对比。一是清初的傅山。二人都是前朝遗民,又都是书法家。傅山在明朝没有功名(不像赵还是个小官),明亡后曾因参加反清活动而被捕入狱,出狱后仍坚持隐居不仕。康熙年间,清政府为拉拢汉族文人,要求各地举荐有才学硕望者,傅山就在被举荐之列。时年73岁的傅山以病坚辞,竟被用床硬抬至北京近郊。傅山坚决不入城。但仍被授内阁中书。又强抬至城内,傅山望午门而为前朝泣。见康熙时,挺腰拒不下跪,有人强制其跪,他却趁势扑地,不再起身,实乃又一“强项令”耳。有司只好作罢。二是清初的八大山人,即朱耷。朱和赵一样不仅都是书画家,而且都是前朝宗室(朱为宁王之后)。朱耷是明诸生,明亡后隐姓埋名,入山为僧,后又还俗入道。因其书画名声日隆,开始受到清政府官僚权贵的骚扰,曾被强迫到官舍作画,他只好佯装疯癫逃回。他在诗文书画中常常表现出他对清朝统治者及走狗的憎恨和厌恶,反清之意溢于言表。和此二人相比,赵之人品气节高下立判。赵孟頫晚年作《自警》诗总结自己的人生:“齿豁童头六十三,一生事事总堪惭。惟余笔砚情犹在,留与人间作笑谈。”很多人都把此诗作为赵后悔仕元的心情流露。但如果你仔细研究其一生的心路历程,就可以看出他之所“惭”显然是觉得自己未能为元蒙的统治作出更大贡献,或说是未被重用的叹惜,而不是对仕元本身的忏悔。《宋人轶事汇编》记载了赵孟頫和其同为宋宗室又同为书法家的从兄赵孟坚的一段往事:孟坚入元后,不愿仕元而隐居州广陈镇(今浙江省平湖市广陈镇),“公(赵孟坚)从弟子昂(赵孟頫)自苕来访公,闭门不纳。夫人劝公,始令从后门入。从定,第问:‘弁山笠泽近来佳否?’子昂曰:‘佳。’公曰:‘弟奈山泽佳何!’子昂退,使人濯坐具。”当面羞辱了赵孟頫。故事描写颇生动,放在这里供大家体会其中的意味。不独气节,赵孟坚书法中显示出来的阳刚之气也使阴柔的赵孟頫书相形见绌。

下边咱们就来谈谈他的“笔砚”。

历来书论,大都认为赵书来自二王,将赵孟頫说成是王羲之的正宗传人。那么他的书法根基到底出自何处?同为元末明初的赵汸和宋濂的说法不尽一样。赵汸说:“往岁游吴兴,登松雪斋,闻文敏公门下士言:‘公初学书时,智永《千文》临习背写,尽五百纸,《兰亭序》亦然。’”宋濂说:“盖公之字法凡屡变,初临思陵,后取则钟繇及羲、献,末复留意李北海。”赵之能有“门下士”,当在成年之后,此“门下士”对赵年少时的取法显然了解不确,而宋濂说当更为可信。从其书作观之,亦可知其书主要出自“思陵体”(“思陵体”,宋高宗赵构体也。因其陵墓名曰“永思陵”,宋人亦称赵构“思陵”)无疑,即使学过智永,也受影响甚微。赵构是一个政治上昏聩的逃跑皇帝,其书法当然媚软少骨。曹宝麟《中国书法史·宋辽金卷》说他:“身为一个不分忠奸、不思恢复的昏庸皇帝,便在书法上也注定了抱残守缺、难有振作的基本思路和器局。”而智永书,苏轼《东坡题跋》评曰:“永禅师书,骨气深稳”,宋《宣和书谱》言智永“笔力纵横,真草兼备”。在赵孟頫的书作中,难觅“骨气深稳”、“笔力纵横”的影子。赵孟頫24岁所作《书画合卷》“字近思陵”, 30岁所作《杜工部秋兴四诗卷》也是“学高宗书”,赵孟頫在题《思陵书孝经》后说:“至于圣翰,沉潜展玩,留心多矣。”可见赵构书对其影响之深。尽管赵构书也算是二王一路,智永是二王传人(何况赵也没有好好学智永),但毕竟都是二手货,怎能得二王真谛?至于学虞世南和李邕,清吴德旋《初月楼论书随笔》说:“永兴书浑厚,北海则以顿挫见长,虽本原同出大令,而门户迥别。赵集贤欲以永兴笔书北海体,遂致两失。”期间虽说亦学二王,对矫正其赵构书之影响有一定作用,终因器局已成,积习难改。正应了赵孟頫评别人的一句话:“俗气以渐入,恶体不可复洗,岂不可叹也哉。”苏轼在《书唐氏六家书后》中说:“世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态”。赵孟頫从王羲之处只是学到了“媚”,对王羲之之“遒”却可望不可即,对王羲之的潇洒风神更难望项背。赵孟頫自己在《兰亭十三跋》中也说:“右军人品甚高,故书入神品。”不知他悟没悟到,正是他和王右军人品的差距,成为他难得右军之“神”的重要或说是根本的原因。因此我们在赵孟頫书作中看到的,仍然是靡软的赵构书如影随形。

赵孟頫出仕后的第三年(1289),在大都给杭州友人王芝(子庆)写信说:“近世,又随俗皆好颜书,颜书是书家大变,童子习之,直至白首往往不能化,遂成一种拥(臃)肿多肉之疾,无药可差,是皆慕名而不求实。尚使书学二王,忠节似颜,亦复何伤?”笔者第一次看到这段话时,委实有些惊讶。颜体被认为是王羲之以来的第二座书法高峰。苏东坡《论书》云:“颜鲁公书,雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉、魏、晋、宋以来风流,后之作者,殆难复措手。” 语云“学书当学颜”,历来童蒙习字,颜体都是最好的范本之一。赵孟頫为何竟出此语?他作为“有元一代大家”,当然不会看不懂颜书。所谓学颜“直至白首往往不能化”也让人匪夷所思。宋苏东坡、黄庭坚均曾学颜而卓然一流大家,何曾“直至白首往往不能化”?无论学何体,包括学二王,若方法不对,都会“直至白首往往不能化”,何独颜体如是?赵之贬颜,焉能服人!唯一可解释通者,即因赵“人品颓丧”, 媚骨在身,当然对有“临大节而不可夺”之气的颜体不会喜欢。董其昌在《画禅室随笔》中说得一针见血:“书家以险绝为奇,此窍惟鲁公、杨少师得之,赵吴兴弗能解也。今人眼目为吴兴所遮障。”有人评论说,上述赵孟頫评颜这段话“充分表现出赵孟頫的时代责任感,也表现了他以回归为复古指向,欲扭转当时书坛衰势的大志。”“他不满宋代末流摒弃古法,随意挥洒的书风,极力提倡恢复二王传统”。如果我们将“皆好颜书”说成“书坛衰势”, 是“摒弃古法”的“宋代末流”,就真成了“眼目为吴兴所遮障”了。张明先生在《书法研究》杂志发文说,元初文人书家“极力推崇颜真卿的人品与书法,如王磐师法颜、苏而颇见己意,王挥崇尚颜书正大气象而施以雅正,姚枢以草书称雄,直追唐人。同时,在这一时期书法理论家郝经、王辉等人的书论中,可以明显看到北方馆阁文人书学思想的复古倾向。”16把“复古”完全归功于赵,实在是夸大了他的作用。至于他在多大程度上“恢复”了二王传统,如果我们将王羲之和赵孟頫的书法作品相比较,就可以明显看出王羲之丰富的笔法在赵孟頫作品中多已不见,王羲之的奇险变化更是踪迹难觅,取而代之的是章法的平庸和笔法的简单化,“平直相似,状如算子”,更以靡弱代替了劲健,所谓“刻鹄类鹜”是也。董其昌《画禅室随笔》说他“不入晋唐门室也”也就不奇怪了。根本原因还是赵孟頫人格缺失所导致的对柔弱的偏好,对阳刚的排斥或迟钝,性格心理的影响会使他对雄健的笔法元素视而不见。而其所谓“时代责任感”其实就是以其靡弱书风,有意无意顺应了元蒙统治者在书法上消弭士人反抗异族统治意识的目的。因赵孟頫身居高位,他的努力没有白费。君不见,“这一时期不仅赵孟頫的书风风靡朝野,而且赵氏的学生辈如虞集、张雨、柯九思、朱德润等亦都活跃于江南和大都”,连年龄大赵孟頫8岁的鲜于枢的书法都受其影响。由于“赵孟頫一路书法对于书坛近乎垄断式的影响”,当时书风,与其说是“复古”,莫如说是“崇赵”。

再说王铎。

王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之,号十樵、嵩樵, 又号痴庵、痴仙道人,别署烟潭渔叟。河南孟津人。王铎出生于一个耕读之家,少家贫。虽曾祖、祖父、父亲都是秀才,但惟有祖父之长兄王价万历二年中进士。祖父王作,终生未进仕途。王家原“有田二百亩” ,父亲王本仁时家道中落,仅剩13亩薄田。艰难之时,“不能一日两粥”,母亲陈氏只好将陪嫁的“钏珥链柎鬻之市,以供朝夕”。 直到成年,王铎还时常想起母亲的话:“子勿忘我饼尽腹饥时,女勿忘我钏珥鬻币时也” (王母朴实,如似赵母那样“深明大义”,也许王铎在清军占领北京后就“弃明投清”了)。王铎自叙:“余少年贫,衣食为艰,鲜有掖者。余复崖然(傲岸矜持——笔者注)不求人怜。”表现出他倔犟而独立。王铎14岁读书,转年从舅父陈具茨学习。18岁就学于山西蒲州河东书院。其师乔允升对其门下弟子讲:“孟津中的富家子弟,但以有吃有穿而傲视乡里,只有王家长子王铎,勤奋好学” 。并在经济上资助王铎。 王铎得到资助最多的是舅父陈具茨、岳父马从龙,当然还有妻子马氏。 1621年8月,王铎中乡试。翌年参加会试。三月,31岁进士及弟,又选入翰林院为庶吉士。累擢礼部尚书。崇祯十七年(1644年)被南明政权授予礼部尚书兼东阁大学士,加太子少保。

王铎步入政坛以清流自居。在当时“东林党”与“阉党”的政治角逐中,表现了鲜明的“东林党”人的立场。东林党人号称“清流”,是由一部分直言敢谏、标榜气节、崇尚实学的士大夫组成,和在朝廷专权的“阉党”进行了坚决斗争。《中国政治思想史·隋唐宋元明清卷》云:“东林党作为士人政治群体,是富于理想,能坚持原则又颇有牺牲精神的”。王铎的这种政治倾向,和他耿直的性格是分不开的。他和一同从进士考选入翰林院为庶吉士的倪元璐、黄道周,人称“三株树”和“三狂人”。三株树又称“三珠树”,《山海经·海外南经》中所说的珍木,“其为树如柏,叶皆为珠。”唐初是对王勔、王勮、王勃兄弟三人的美称。黄道周《王觉斯初集》序言称他们三人“盟肝胆,孚意气,砥砺廉隅,又栖止同笔研,为文章”,共同磨练节操和德行。可见三人较高洁的品格以及在性格和志趣上的契合。

王铎为官正直敢谏有政绩。 天启六年正月,“阉党”首领魏忠贤授意纂修《三朝要典》为自己树碑立传。王铎不与“阉党”为伍,辞去了编纂工作。阉党宦官准备上等的丝绢,想要王铎写三两个字,被王铎断然拒绝。魏忠贤怀恨在心,一心陷害王铎。1627年,王铎受命典闽试,魏忠贤派人暗中盯稍,希望能抓住王铎徇私舞弊的证据。但是王铎自束极严,没有让阉党抓到任何把柄。崇祯六年至八年,王铎与阴险狡诈的首辅温体仁政见不和,自请调离京师赴任南京翰林院学士。崇祯十一年,王铎上疏反对对入侵的清军议和,主和派杨嗣昌要求给王铎以“廷杖”。明代“廷杖”之重近乎死刑。王铎“一家老小都为王铎而担心、垂泪。王铎自己却泰然处之,表示即遭‘廷杖’而死,亦在所不惜。”幸“上亦不加罪焉”。 事隔数日,王铎以经筵讲官的身份,讲《中庸》并论及时事时,“力言加派,赋外加赋”,致“民不堪命。”又触怒了皇帝。虽崇祯帝未加罪,但可见王铎刚直敢言的勇气。其他如施粥济贫、施棺义葬之类的事王铎也干了不少。

崇祯十七年(1644)三月,李自成攻陷北京,崇祯皇帝吊死于煤山。凤阳总督马士英与魏忠贤旧党阮大铖五月十一日拥立福王朱由崧在南京即皇帝位,诏以明年为弘光元年。还在崇祯十四年正月时,李自成破洛阳,福王朱常洵被杀,王妃邹氏及世子朱由崧逃怀庆。时正居于怀庆的王铎一家,对他们帮助很大。朱由崧念及救助之恩,推举王铎为东阁大学士。六月三日,王铎入阁,马士英为首辅,王铎为次辅(相当于副相)。王铎办事竭尽忠诚。钱谦益在王铎墓志铭称他:“事弘光皇帝于南,奖护忠直,疏解禁锢,侃侃有以自处”。但由于福王昏庸,朝政为马士英所操纵,王铎非常失望,曾六次请辞未果。

他却没有想到,一场真伪“太子”事件,使他蒙受了奇耻大辱。弘光元年三月一日,一个自称为“太子”朱慈的人从杭州来到南京,引起朝中“太子”真伪之争。马士英当然迎合上意主伪。王铎作京官时曾任太子老师三年,故亦认定是伪。一向仗义执言的黄道周也认为是伪。《弘光实录钞》卷四六记载:“已而拱乾、学濂、宗正、元龙、国弼回奏,皆曰伪”。 《国榷》卷一O四说: “三月庚寅……会讯午门……诸臣相顾未决,王铎曰,我敢任其伪,不必再谳,叱下狱”。将“太子”收监。朝廷官员对此人进行审讯,知此人叫王之明,当过北京城的禁卫军,与太子有些相像。

王铎“不与世俯仰”,言伪态度坚决,不过是为了坚持真相。但福王闇弱无能,小朝廷十分腐朽,“当时中外一批朝臣,以为王铎是附会马士英,遂恶口交至。”一些不明真相的大臣如湖广巡抚何腾蛟,兵部右侍郎袁继成上疏朝廷,主张审慎行事。武昌的左良玉以“清君侧”为名,兴师问罪马、阮,声称要“为太子死”, 南明小朝廷因内讧风雨飘摇。不久清军兵临城下,弘光元年五月十日,马士英、福王出逃(后福王被降将田雄抓获,公元1646年被杀)。南京城破之际,宫里宫外一片混乱。因弘光帝及马士英已失去民心,对于假太子,“百官皆知伪,然民间犹啧啧真也”,以为王铎是阿谀皇帝,媚依马士英。有百姓趁乱从狱中救出那位“太子”,拥至武英殿,将弘光遗弃的冠袍加于其身,连呼“万岁 ”。《福王本末》记载:“里下小民,亦至泣下,欲生食王铎、方拱乾之肉。及弘光遁,铎为市民所执,詈其误国,众手交加,须发立尽。”他们把王铎捉拿到场指认“太子”真伪,将王铎绑缚辱骂痛打,头发胡子拔光,其状惨不忍睹。幸有负责镇守南京的忻城伯赵之龙找借口把他藏到中城狱加以保护,才算保住一条命。此事不仅让王铎经受了皮肉之苦,政治声名亦因之大损,为天下士人笑。可以想见,此时王铎心中的苦痛是难以言表的。

五月十五日,忻城伯赵之龙率领众将出城投降,豫亲王多铎率清军入城,南京陷落。“次日,豫亲王受百官朝贺,王铎出现在降清大臣的队列之中。”《清史·王铎传》说:“铎同礼部尚书钱谦益等文武数百员,出城迎豫亲王,奉表降……”这段记载被许多学者作为王铎带头降清的依据,其实有误。当天王铎还在监狱中,体伤未愈,如何迎降?只因他官位最高,《清史》才那样记述。而且用的也是“同”字,并非“带头”投降。从王铎以往不惧廷杖而死来看,王铎应当不是贪生怕死之辈,而是在一种对南明朝廷极度失望,又无端遭受奇耻大辱的极度痛苦中被动降清的。这也就为他降清后的表现埋下了伏笔。

清顺治二年(1645年)年底,54岁的王铎来到北京。次年正月,被任命以原官礼部尚书管弘文院学士,充明史副总裁;后授礼部左侍郎,太宗文皇帝实录副总裁,加太子太保。王铎降清是被动的,带有某种“为情势所迫”的因素。儒家有“忠臣不事二主”的伦理纲常,但也有“良臣择主而事”的古训。可惜他不是如欧阳询、虞世南那样面对的是唐太宗那样的明君,而是“非我族类”满清,内心对自己的“失节”当然有着深深的自责乃至负罪感,不愿尽心与清廷合作。他在仕清的七年间,基本无所作为,经常在诗文中抒发内心的痛苦,甚至变得颓唐放纵,有病也不就医,几乎到了自残的地步。钱谦益在王铎的墓志铭中这样描述他这一时期的状态:“既入北廷,颓然自放,粉黛横陈,二八递代。按旧曲,度新歌,宵旦不分,悲欢间作。”亦如他自己所述:“吾自知寿命不长,出则召歌童数十人为曼声歌娱取醉,或宵夜不分以为常,间召青楼姬奏琵琶月下,其声噪泣凉婉辄凄凄以悲。居常垢衣跣足,不浣不饰,病亦不愿服药,久之更得愈,愈则纵饮,颓堕益甚!”所幸者,尚有书法聊可浇胸中之块垒,诗文书画就成为最好的精神寄托。

比之赵孟頫,真正继承二王衣钵的是王铎。“从其学书之始,便宗二王,十三岁始攻《圣教序》,临之三年,字字逼肖。”一开始就是二王正宗而非二手货。王铎自己说:“《圣教》之断者,余年十五,钻精习之。” “余书独宗羲献,即唐、宋诸家皆发源羲献,人自不察耳。”他在临习二王上下了极大的功夫,钱谦益说他临帖“如灯取影,不失毫发”。 当代黄惇先生说:“他在二王一脉笔法中浸淫之深实超过同时代任何书家,较之张瑞图、倪元璐、黄道周远甚。”他和王羲之应有某种心灵上的相通。王羲之“辩赡,以骨鲠称”,在王氏优秀弟子中名列“王氏三少”,和王铎的耿直性格以及名列“三株树”颇类似。王羲之入仕后也是目睹了官场的险恶,亦曾多次请辞和苦求外放。所不同者,王羲之终于48岁时获得外放机会,到会稽郡任內史和右军将军,并于4年后主动辞职,“与东土人士尽山水之游,弋钓为娱”,虽因“服食”于59岁而逝,总是潇洒走了一回;而王铎却“生于末世运偏消”,官屡辞而不得,在官场的绞肉机中被弄得遍体鳞伤,落了个“大节有亏”,最后几乎是自残而亡。个性、经历乃至人生态度的相近使这相距近1300年的“两王”有了某种心灵上的“神交”,故能使王铎深得王羲之笔法之精髓和书艺之神韵,可知王铎常挂嘴边的“吾家逸少”并非妄语。只不过因了时代的不同和性情毕竟还有差异,王羲之似乎较为旷达潇洒,而王铎名列“三狂人”,更为执着而狂放,近乎所谓“狂狷”。这一切都能从二人的作品中看得清清楚楚。

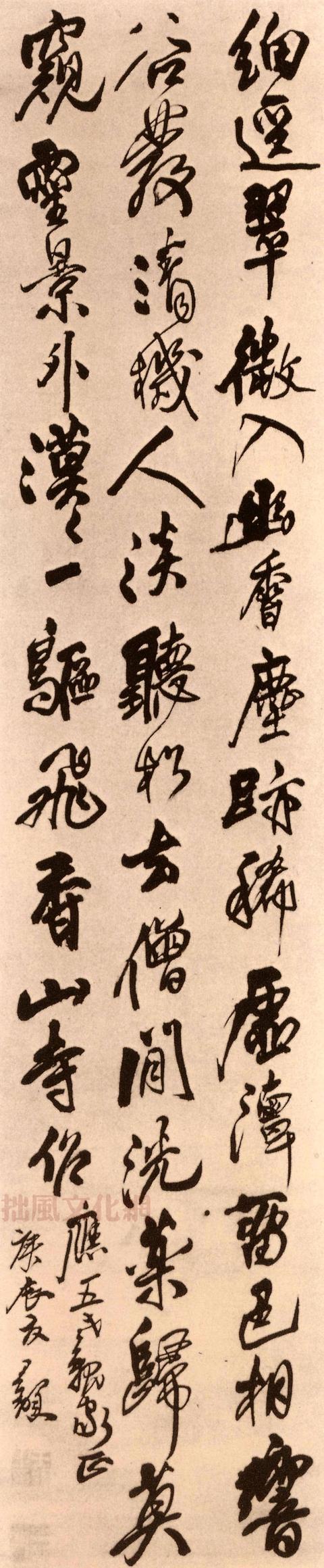

王铎自称“独宗羲献”,实际上他博采众长,涉猎广泛。比如对钟繇、颜真卿、柳公权,乃至张芝、索靖到唐代虞世南、褚遂良、张旭、怀素都多有取法。尤于米芾用功颇深。时人说他“参用颜真卿、米芾、李邕诸家法,不止入山阴室也”。清人梁巘[yǎn] 《评书帖》谈王铎“学米南宫苍老劲健,全以力胜,然体格近怪。”王铎耿直而狂狷的个性,加上他在书法上的天赋和执着追求,挟明末思想解放之潮流,在明亡前就已经形成了雄强而近乎狂怪的书风。入清后,由于内心和现实间巨大的反差与冲突,悔恨和自责,压抑和痛苦,郁闷和不平,纠结和挣扎,心中的积郁在诗文书画尤其在书法中变成内心的呼喊一泻而出。清代画家秦祖永在《梧阴论画》中说:“王觉斯铎,魄力沉雄,丘壑峻伟。笔墨外别有一种英姿卓荦之概,始力胜于韵者。” 马宗霍《霎岳楼笔谈》说:“明人草书,无不纵而取势者,觉斯则纵而能敛,故不极势而势若不近,非力有余,未易语此。”王铎“所掌握的极其精湛的传统笔法,又反映他发于书法的狂放心态。在雄强的书风中,隐现出他对那个时代翻天覆地变化的梦幻感觉。六十岁以后……王铎行草已经炉火纯青,在貌似粗服乱头的运笔中,蕴含着强盛的生命力”。 “纵而能敛”,狂放又不失法度,无不与王铎的个性和内心相关。明代中晚期,书法崇尚赵孟頫、董其昌,逐渐走向卑弱柔媚,在后人的评价里,反而是王铎矫正了赵孟頫的“末流之失”。清戴明皋《王铎草书诗卷跋》云,王铎“风樯阵马,殊快人意,魄力之大,非赵、董辈所能及也。”著名书法家沙孟海《近三百年的书学》说,王铎“一生吃着二王法帖,天分又高,功力又深,结果居然能得其正传,矫正赵孟頫、董其昌的末流之失,在于明季,可说是书学界的中兴之主。”

赵孟頫、王铎同属所谓“贰臣”,但在内心、在人格上还是有差异的。面对异族的“招降纳叛”,一个自愿,一个被迫;一个主动,一个被动;一个积极,一个消极;一个得意,一个悔恨; 一个丢弃良知,一个良知未泯。心态的差异,境界的差异,必然导致行为和结果的差异。表现在书法上,也必然导致雄强和靡弱、新奇和平庸,以及成就高低的差异。本文并不想为王铎的“失节”辩护,无论如何,在一个关键的时刻,他在大节上没有把握好自己。不管是赵孟頫还是王铎,在大节上出了问题,都是我们不能原谅的。否则我们将如何面对慷慨就义的文天祥?如何面对死节的黄道周和倪元璐?不能因为他们在书法上出了很大成就就对他们的失节视而不见或以为无所谓甚至为其辩护,那样我们的价值观就会出大问题。但我们同时又承认人及其行为是有差异的。如同汉代名将李陵因汉武帝误解冤枉而降匈奴,司马迁对李陵有所同情一样,如果说因为某种客观因素而被动失节还有可以理解的成分的话,那么主动的卖身投靠就不仅不可原谅,而且应当加以谴责和唾弃。正是王铎内心的不甘、挣扎和抗争,诉诸翰墨,使其书法没有走向颓唐和衰弱,反而延续了雄肆激荡郁勃的书风;而赵孟頫甘心主动为蒙元服务,选择了顺从,一心想从“做奴隶而不得的时代”向“暂时做稳了奴隶的时代”过渡,施之笔砚,无疑会表现出平庸、媚弱的景象,自不免“奴书”、“侧媚”之诮。

曾在《书法》杂志上看到一篇谈赵孟頫的文章,其中称赵书“苍劲”的有10处之多,称其“遒劲”、“刚健”、“雄放”等的大概亦不少于10处。笔者不才,见到以如此多阳刚性的词语来评论赵,眼镜都差点掉下来,乃至头脑中的概念都发生了错乱。如果赵书要用“苍劲”、“雄放”来形容,那颜真卿、黄庭坚、王铎用什么?用“极为苍劲”?“无比雄放”?有人崇赵都到了思维混乱的地步,对正确的书法审美形成了一种不容忽视的误导。评论家陈传席先生多年来呼吁书法的正大气象,笔者极为赞成。陈先生曾说“中国传统中最为崇尚的就是气节”,却竟把赵孟頫也列入“正大气象”的书法家之中,真的让人不可思议。难怪有人发出“今人尚媚”之叹。正是由于对赵孟頫书法在认识上的偏差,导致好多人盲目跟风学赵,“俗气以渐入,恶体不可复洗”,无疑是这些年当代书风偏于靡弱的重要原因。如果我们不能厘清人品对艺术境界和成就的影响,不仅对艺术的发展不利,更对后人道德水平的提高、社会正气的提倡不利。

傅山在《作字示儿孙》中说:“贫道二十岁左右,于先世所传晋唐楷书法,无所不临,而不能略肖。偶得赵子昂《香山诗》墨迹,爱其圆转流丽,遂临之,不数过而遂欲乱真。此无他,即如人学正人君子,只觉觚棱难近,降而与匪人游,神情不觉其日亲日密,而无尔我者然也。……须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手不可欺也如此。”傅山此言极是。就笔者眼界所见,凡从赵书入手者,均“流软美一途”。傅山在此文开头即告诫儿孙:“作字先作人,人奇字自古。”怎样作人?傅山《书法散论》云:“字亦何与人事?政复恐其带奴俗气,若得无奴俗习,乃可与论风期日上耳,不惟字。”毋庸讳言,当今一些人身上确实带有“奴俗气”,自然在书法上求正大气象而不可得。作人正派,有品格,有气节,有素养,有胸怀,内心强大,书法才能真正体现出正大气象。否则只能是舍本逐末,缘木求鱼。

路工

路工,男,1952年6月生。 1982年毕业于郑州大学中文系。河南省安阳市群众艺术馆研究员。中国农工民主党党员。为中国书法家协会会员,河南省杂文学会会员,安阳市散文学会常务理事。曾任安阳市书协秘书长。

(原载于《书法报》2020年1月8日24版)

,