运城古称“河东”,因“盐运之城”得名,是中华文明的重要发祥地之一。华夏民族的始祖黄帝、蚩尤、尧、舜、禹都相继活动在河东大地上。在中国历史上,河东地区一直是华夏文明的核心区域。历史是文化的载体,文化是历史的血脉。中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,包含着中华民族最根本的精神基因,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养。

运城历史文化底蕴深厚,源远流长,对中华文明的形成和发展,作出过巨大贡献。2006年被中央电视台评为中国十佳魅力城市时,著名学者易中天在颁奖词中这样写道:“舜耕历山,禹凿龙门,嫘祖养蚕,后稷稼穑。中华文化从这里一路摇曳而来,穿过汉风唐雨,经历宋韵元声;永乐宫中笑谈古今往事,鹳雀楼上眺望三晋风流。这里是五千年文明的主题公园,关公的忠义诚信,就是这座城市源远流长的人文精神。华夏之根,诚信之邦,大运之城——山西运城。”

进入新时代,全市人民在市委、市政府的坚强领导下,奋力开启运城全面建设社会主义现代化的新征程,深入挖掘和研究、传承和弘扬河东优秀历史文化,仍然具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。笔者认为,运城的优秀历史文化,大致可分为人类远古文化、农耕源头文化、黄河根祖文化、宗教信俗文化、河东民俗文化和红色革命文化。为了易于大家理解和接受,简要概括为“一猿一火冠华夏、一湖一祠一裴家、一河一庙两司马、一山一宫十寺刹、一楼一院一圣人、一洞一城名天下”。

01

PART

人类远古文化

远古河东,遗存丰厚。以运城为代表的河东地区承担了人类文明进化许多关键环节的重要任务,参与了人类早期社会形态逐步形成的发展过程。从4500万年以前的“世纪曙猿”,到180万年前的西侯度文化,再到60万年前的匼河文化,再到4000年前的东下冯文化,河东地区的古文明绵延不断。一路走来,可以说,这里是华夏文明的“直根”。

人类远古文化,我们用“一猿一火冠华夏”来概括。

所谓“一猿”,是指1994年,中国和美国的科学家在垣曲县黄河北岸的寨里村,发现了许多具有高等灵长类动物特征的猿类化石,将其命名为“世纪曙猿”。所谓曙猿,意为“类人猿亚目黎明时的曙光”。科学家认为,垣曲“世纪曙猿”是世界上第一个类人猿动物,是现代生存在地球上的所有高级灵长类动物---人及其近亲猿、猴的共同始祖。“曙猿”生活在距今4500万年以前,是人类迄今为止发现的最早的灵长类动物。“世纪曙猿”的发现,推翻了“人类起源于非洲”的论断,把类人猿出现的时间向前推进了1000多万年。

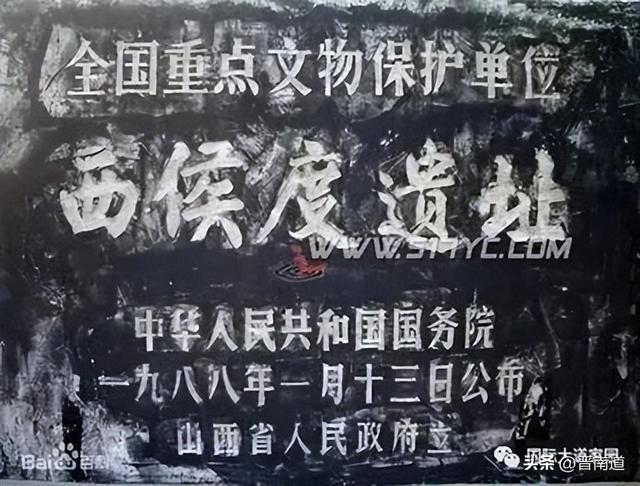

而所谓“一火”,则指的是在芮城县西侯度文化遗址上,发现人类用火的痕迹,距今至少在180万年以上。1961年和1962年,山西省文物工作委员会在西侯度村附近进行了两次发掘,出土了大量的石器和动物化石,古地磁测定的年代为距今180万年。芮城西侯度先民用圣火照亮了人类进化的漫漫长夜,开创了人类的用火先河,把人类用火的时间向前推进了100多万年,至今在全世界范围内还没有先例。因此,西侯度遗址是已知世界最早人类用火之地,是人类文明之火的源头,是华夏文明的摇篮。2019年3月28日,第二届全国青年运动会圣火在西侯度遗址圣火公园成功采集。而距西侯度不远的匼河遗址群,属于距今约60万年的更新世早期。此处出土的大量石制工具,证明当时的人类过着采集和狩猎并重的生活。同时,匼河文化呈现为群组,表明当时已经有了较大的原始人群落。

为什么说是“冠华夏”呢?当然不是妄自尊大,我们运城现有国保单位102处,在全国所有地级市里排名第一。近年来,著名考古学家苏秉奇先生和刘起釪先生提出,“中国”一词最初指的是晋南这一块地方,他们得出的结论是:古代夏是中国之人,而中国就是冀州,冀州就是中国。这些丰富翔实的文化遗存、考古成果、专家论断,充分证明了运城就是以尧舜禹为核心的中华文明发祥地,“古中国”文明重要发源地,为我们弘扬尧舜禹文化、打造人类远古文化,提供了科学的理论依据和事实依据。

02

PART

农耕源头文化

农耕乃衣食之源,人类文明之根。农耕文化是世界上最早的文化之一、也是对人类影响最大的文化之一,更是中国传统农耕地区乡土文化的核心。运城作为农耕文化的发祥地,有着丰富的耕读文化内涵。比如“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连,秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒”这首脍炙人口的民间二十四节气歌谣,最早就是由黄河流域的古中国河东先民在长期生产、生活实践中总结提炼出来的,也是华夏民族农耕文明最早的文化符号。

农耕源头文化,我们用“一湖一祠一裴家”来概括。

“一湖”指的是运城盐湖,也称 “盐池”“盬盐”“银湖”,形成于7000万年前,长约30千米,宽约3千米-5千米,总面积132平方千米,是世界三大硫酸钠型内陆盐湖之一。河东盬盐和河东池盐文化,源远流长,历史悠久。中国古文明兴起于河东盐池,运城盬盐的天然结晶,或稍经加工即为成品,于是便成为中国远古社会最为重要的食盐产地。各原始部落为争夺运城盐池资源的战争此起彼伏,绵延不绝,从深层次原因出发,历史上最为著名的黄帝与蚩尤的涿鹿之战,就是为争夺运城盬盐资源而导致的生存之战。黄帝之后的尧、舜、禹都在河东地区建都,尧都平阳,舜都蒲坂,禹都安邑,都在运城盐池附近。日本学者宫崎市定在考察了运城盐池后指出:“中国最古的文明,实兴于河东盐池附近。河东盬盐在中华文明发展史上所起的作用,是至关重要、举足轻重的。

运城因盐而兴,因盐而建。作为盐务专城,全国仅此一家。“盬盐”,是运城盐池的专用名字,在生产力低下的远古时代,河东池盐成为人们的日常食用品、祭祀贡品、货币代用品、军需用品,是国家财政收入的重要来源。唐代,运城池盐的收入曾占到全国赋税收入的八分之一,被历代统治者视作“国之大宝”,而予以保护和重视。几千多年的历史绵延中,汉成帝、汉章帝、唐太宗、清康熙等数位皇帝都曾驾临亲巡,包拯、欧阳修、年羹尧等历朝重臣名宦,亦曾在此驻节经营,吸引着络绎不绝的游客登临踏访。

“一祠”指万荣后土祠,后土又称后土皇地祇、地母元君、后土娘娘,传说她掌阴阳,滋万物,被称为大地之母。后土祠是专为祭祀后土圣母而建的祠庙,被誉为“海内祠庙之祖”。后土祠蕴涵着中华民族最深的根,最古的源,是联系全球华人历史文化情结的纽带,是华夏民族文化基因的重要谱系依据,也是如今北京设立地坛的缘由。现存后土祠,虽不及唐宋时壮观,但其布局严谨完整,仍为国内最具规模的后土祠庙之冠。据历史记载,自轩辕黄帝在这里“扫地为坛祭后土”至宋真宗皇帝,先后有8位黄帝24次在这里祭祀。汉武帝8次巡幸河东,就7次到这里祭祀,并留下了千古绝唱《秋风辞》。秋风楼,因藏汉武帝《秋风辞碑》而得名,今古迹尚存,现存形制结构为明代所建。2020年中国农民丰收节后土祭祀文化仪式在万荣县后土祠举行,伏祈民安康、国富强、四海安、天下同。

“一裴家”是指闻喜裴氏家族,闻喜裴氏是中国封建社会史上盛名久著的一大世家。上自周秦、下至明清,在上下二千多年间,其家族人物之盛、德业文章之隆,在中外历史上堪称独无仅有,故有“天下无二裴”之说。据《裴氏世谱》统计,正史立传与载列者600余人;先后出过59个宰相,59个大将军,中书侍郎14人,尚书55人,侍郎44人,常侍11人,御史10人,节度使、观察使、防御使25人,刺史211人,太守77人,七品以上官员多达3000余人,真可谓“将相接武、公侯一门”。在各个学术领域中,裴氏家族卓有成就者更是朗若群星,闪耀古今,不胜枚举。如西晋科学家裴秀,“史学三裴”——裴松之、裴骃、裴子野,唐初名臣裴寂、裴行俭,唐四朝宰相裴度等等,至今仍为人们所津津乐道。

除此之外,寄托我们先祖文化的蚩尤冢、舜帝陵、傅说祠等具有代表性的文化圣地,历史上“嫘祖养蚕”“后稷稼穑”“舜耕历山”“黄帝战蚩尤”等与农业息息相关的优美传说均发生在运城。1926年,由考古学家李济主持,在运城市夏县尉郭乡西阴村一高地,发现一处新石器时代文化遗址,出土文物中有“半个人工切割下来的蚕茧标本”,经研究分析,被认为是家蚕的老祖先。据说,这半个蚕茧现就存于台湾的故宫博物院。从此,运城地区被认为是夏代以前中国北方人工养蚕的起源地。这个发掘与发现,同时也正好印证了嫘祖养蚕的传说。

其次,唇亡齿寒、居安思危、结草衔环、割股奉君、相敬如宾、刮骨疗毒等200多条成语典故都发生在运城。在运城农耕遗迹有稷山稷王庙,蚕桑缫丝有夏县嫘祖遗迹;治水兴利有女娲、大禹、西门豹、李冰等;蒲津遗址有黄河铁牛;建市立都有蒲坂城;晋商起源有猗顿城。历史文化名人有春秋五霸之一晋文公,晋国贤臣介子推,孔子高足卜子夏,战国七雄之首魏文侯,纵横家张仪,战国时期思想家荀况,三国名将关羽,东晋著名女书法家卫夫人,东晋建武尚书郎、文学家郭璞,隋司隶大夫薛道衡,隋代教育家、思想家王通,初唐文学家王绩、王勃,盛唐著名诗人王之涣、王维,中唐政治家、文学家柳宗元,“四大美女”之一杨玉环,唐朝名将张守珪,薛仁贵,北宋史学家司马光,南宋画家阎元明,元代戏曲家关汉卿,形意拳始祖姬际可,河东学派创始人薛瑄,“戊戌六君子”之一的杨深秀,平淮西的“酷相”裴度、秦桧克星赵鼎、忠国守边的裴行俭、民族英雄李虞夔等等,他们都为运城增添了更多农耕文化的底蕴。

在数千年的历史上,层出不穷的河东杰出人物在中国历史上创造了非凡的业绩,他们和全国各地的贤能之士一道为中华文明的发展作出了巨大贡献。回望历史,如此之多的河东名人和名事在中国历史上留下了深深的印记。

03

PART

黄河根祖文化

李白有诗云“黄河之水天上来,奔流到海不复回”,成为我们华夏民族的象征,也孕育了运城华夏之祖、炎黄之根、中国之本的深厚底蕴,成为华夏文化基因的重要谱系依据。在我们运城这片土地上,能够最直观地了解中华文化,感知到中华文明的起源,触摸到中华人文始祖伏羲、女娲、炎帝、黄帝、唐尧、虞舜、夏禹等所留下的生息繁衍、建都立业的文化遗迹。

黄河根祖文化,我们用“一河一庙两司马”来概括。

“一河”指的是黄河,以及她的支流汾河与涑水河。黄河流经运城8个县(市),从地图上看,正处于母亲河的怀抱之中,黄河滋养了这块风水宝地,孕育出厚重的黄河根祖文化。作为母亲河,赋予了我们河东宽阔的胸怀,浑厚的品质,坚韧的毅力。她以千年不息的气概,既为运城带来了鱼跃龙门、伯乐相马、秦晋之好等历史脍炙人口的典故传说文化遗产,又为运城遗存了禹门口、蒲津渡、风陵渡、大禹渡、茅津渡等名渡口,并且孕育了华北地区最大的湿地自然保护区圣天湖,面积达119.7万亩,被誉为“白天鹅栖息的天堂”。

“一庙”指的是盐湖池神庙,它是重要的中国民间信仰。池神庙是一座供奉池神盬宗,以崇拜自然神为主的神殿,是赞颂、礼拜大自然的神庙。相传当年舜帝周游全国视察民情,来到此地,看到这茫茫银海、丽水坠珠的景象,大发感慨,便坐在这里,手抚五弦琴,深情唱道:南风之薰兮,可以阜吾民之愠兮;南风之时兮,可以阜吾民之财兮。天下明德皆自虞舜始。因而“舜为天子,弹五琴之音,歌《南风》之诗而天下大治”是先秦民本思想的渊源。庙内现存元、明、清碑17通,记载了当时修建庙宇的经过。在池神庙里供奉着“三神”(日神、风神、池神),充分展示“古中国”、中华先祖起源与地望。

“两司马”指的是史学界汉宋泰斗两司马,一是河东龙门因编撰《史记》,被联合国授予“世界历史之父”称号的司马迁;一是夏县主持编纂《资治通鉴》的北宋政治家司马光。《史记》是我国历史上第一次系统地大规模文献整理,全书130卷,所记历史断限,上起传说中的黄帝,下迄汉武帝时期。鲁迅先生曾评价《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”,完成了史学与文学的高度统一。《资治通鉴》全书294卷,约300万字,所记历史断限上起周威烈王二十三年,下迄后周显德六年,横跨中国16个朝代,记载了1362年的历史。自成书以来,历代帝王将相、文人骚客、各界要人争读不止。两部史学名著为我国史学提供了宝贵的财富。

04

PART

宗教信俗文化

儒、释、道三教思想的核心是中国传统文化的精髓。运城的儒家文化,从尧舜禅让到卜子夏西河设教,再到王通河汾设教、薛瑄创立河东学派,可谓源远流长。道家文化,则以吕洞宾为其代表,而这一切都是围绕这一带而分布各处的。

宗教信俗文化,我们用“一山一宫十寺刹”来概括。

“一山”是指中条山,位于山西省南部,横跨临汾、运城、晋城三市,居太行山及华山之间,山势狭长,故名中条。分布有五老峰、首阳山、雪花山、历山、九峰山、百梯山等自然风景名胜区,是河洛文化早期的传播地和北方道教全真派的发祥地之一,历史上三皇五帝中的尧、舜、禹、汤都曾活跃于此。北魏郦道元在《水经注》中写道:“奇峰霞举,孤峰标出,罩络群泉之表,翠柏荫峰,清泉灌顶”。素有“山西天然植物园”之美称,温度适宜,雨量充沛,自然条件优越。史学家称它:“九分天下盐”,谁能够占领这里,就意味着谁能掌握天下的命脉。优美的自然环境,秀甲的丛林山水,丰富的动植物种类,素来被誉为“华北地区动植物资源宝库”。中条山森林公园山水秀丽,丛林茂密,层峦叠嶂,景观奇异,是理想的文化旅游胜地。

“一宫”是指芮城县元代的永乐宫,因八仙之一的吕洞宾故里在今芮城县永乐镇。全真教道士在此修建了著名的大纯阳万寿宫,民间俗称为永乐宫,属中国新道教的发端,是全真教三大祖庭之一。金元之际,全真教掌门人丘处机西行万里,与成吉思汗结交,得到元朝统治者的尊奉,盛极一时。永乐宫的元代壁画规模宏大,人物众多,造型各异,画法精湛,是中国绘画史上的一块瑰宝。而永乐宫与其周边的纯阳观、九峰山,以及永济的五老峰、河南灵宝的函谷关、陕西的华山等,组成了一个中国道教文化圈,日益受到人们的重视。

运城的佛教文化遗迹众多,其中以“十寺刹”为主要代表,是指以《西厢记》故事和神奇的莺莺塔而闻名中外的永济普救寺、中条第一禅林的永济万固寺,以雕刻《赵城金藏》而著名的绛县太阴寺。稷山大佛寺保存有巨大的土佛,青龙寺保存有早于永乐宫的壁画。新绛龙兴寺,不仅有能冒烟的宝塔,还存有唐代著名的碧落碑,而福胜寺也以存有珍贵的文物著称,以及盐湖区的静林山---天宁寺、泛舟禅师塔、芮城的寿圣寺等等。

05

PART

河东民俗文化

运城人到全国各地体验民俗文化,为何总是似曾相识。这是因为,绝大多数民俗文化的雏型源于古河东。河东民俗文化,大体包括:以冠、婚、丧、寿、祭、礼等为代表的民俗活动;以生育、民间信仰为代表的习俗活动;以春节、端午、中秋、重阳等为代表的节庆活动;以民间社火为代表的传统表演活动(尤以河津一带为甚),包括锣鼓、抬阁、旱船、转灯、冰山等多种形式;以泥砚、木版年画、剪纸、名吃制作、花馍为代表的工艺技能;以河津干板腔、盲人评书、小曲、小花戏等为代表的民间曲艺;从三皇五帝到圣人先贤为代表的传说故事;以祭关公、虞舜为代表的祭祀活动以及各地的传统庙会等,影响辐射到全国各地。

河东民俗文化,我们用“一楼一院一圣人”来概括。

“一楼”指的是中国四大名楼之一的鹳雀楼,人们称其为“蒲州城九曲黄河第一楼”。著名诗人王之涣留下的名句“欲穷千里目,更上一层楼”,更是流芳千古,成为现代人追求进步与卓越的“励志之楼”。鹳雀楼,始建于北周,原本是为守城而造的一座军事瞭望台。金元光元年,蒙古军队攻打蒲州。金军守将为延缓敌兵攻城,下令焚毁鹳雀楼及周边浮桥。现存鹳雀楼为上世纪90年代重建,总建筑面积3.3万平方米,是国内唯一采用唐代彩画艺术恢复的仿唐建筑。鹳雀楼位于运城市境内的永济市,永济市名胜古迹甚多,除万固寺,普救寺外,值得一提的是蒲津渡遗址以唐开元十二年(724)铸造的四尊铁牛四尊铁人,据史书载,铸造浮桥的地锚和铁索,一共用去160万斤生铁,占当年全国生铁的五分之四。这在当年极其浩大的工程建设,是中国劳动人民对世界桥梁、冶金、雕塑事业的贡献,是世界桥梁历史上唯我独尊的永世无价之宝

“一院”指的是万荣李家大院,与万荣笑话博览园号称“河东民俗博物馆”,其规模宏大,古朴典雅,构思巧妙,散发出汉民族传统文化的精神、气质和神韵。它是清至民国时期晋南首富李子用的家宅,始建于清道光年间,坐落在万荣县闫景村,与乔家大院、王家大院并称为“晋商三蒂莲”,素有“乔家看名,王家看院,李家看善”之说。其部分院落为“哥特式”建筑,是南北融汇、中西合璧、三晋无匹的晋商大院,浓缩着汉族传统文化的深厚底蕴,有着极高的文化价值、艺术价值。李氏家族以农为本,以商贾兴,以诚信立,以慈善而名扬天下,演绎了一个白手起家、诚信经商、富甲一方、善行天下的晋商故事。2006年7月,运城市委、市政府提出以李家大院为基础,集中保护一批当地汉族传统民居建筑,建设运城市民俗博物馆,把李家大院打造成知名的文物旅游景点。

“一圣人”是指三国名将关羽。虽已辞世1800多年,但以关公忠孝仁义智信勇礼精神为核心内容的关公文化却跨越千年,历久不衰,光耀千古,成为代表中华传统文化民族精神的常青藤。运城作为关公故里,是关公信仰的发源地和集散地,关公的忠义仁勇诚信精神就是运城这座城市的人文精神之一。不仅如此,关公也成为唯一被儒释道三教共尊的神灵,是一个跨阶层、跨民族、跨年代、跨立场的精神偶像,其影响力波及世界有华人的国家和地区,已经成为全球华人血脉相连的桥梁。关公形象、关公精神已经与“忠义仁勇”融为一体,是中华民族精神的集中展现。解州关帝庙就是为了纪念关羽而兴建的,被人们称之为武圣关公的关帝圣殿,也是运城民俗民风的集中展示。一尊关公圣像,就是千万民众的道德楷模和精神寄托;一块青石古碑,就是一个感天动地的忠义教案。

河东民俗,内涵十分丰富。以河东古今名优特产为例,至今稷山板枣、运城相枣、芮城屯屯枣等仍然颇有名气,蒲州桑落酒也久享盛誉。运城小麦面粉质量上乘,由此而延伸出馍馍、烧饼、麻花、面条等一系列面食产品都各具特色,造型丰富,逐渐形成独特的饮食文化艺术风格和完整的创作体系,具有丰富的文化品位和浓郁的地方特色。另外福同惠月饼、闻喜煮饼、羊肉胡卜、稷山麻花、芮城麻片、河津芝麻糖等,都是著名遐迩的美食;运城苹果、绛县山楂、平陆百合、垣曲猴头、蒲州青柿等也都是著名特产。工艺品方面,有河津“灰陶琉璃”、新绛云雕、稷山螺钿、绛州澄泥砚、绛州木版年画等等。全市现有国家级非遗项目29项,省级153项,名列全省之首,绚丽多姿,璀璨迷人,既是运城历史的骄傲,更是运城未来的财富。

06

PART

红色革命文化

运城自古即是英雄壮烈之地,近代以来,尤其是抗日战争与解放战争期间,许多仁人志士,更是名扬华夏,血染沙场,建立起坚如磐石的红色革命根据地,成为祖国大地的一片热土。先后涌现出革命志士嘉康杰、爱国将领傅作义,第三届全国人大常委会副委员长李雪峰,第三任外交部长姬鹏飞,原全国政协副主席程子华,十三位开国将军董其武、常乾坤、王兰麟、车敏瞧、牛明智、李文一、杨文安、谷景生、张世珍、胡尚礼、茹夫一、贺明、柴启琨等,首任驻美大使柴泽民,前国防大学校长、上将裴怀亮,原成都军区政委、上将张志坚,解放军战略支援部队原政委、上将郑卫平,三度飞天“航天英雄”景海鹏等英雄人物,留下诸多红色革命文化遗址,为我们缅怀先烈,瞻仰遗迹,培养革命后代保存下完整的教育基地,我们用“一洞一城名天下”来作概括。

“一洞”指的是夏县堆云洞。堆云洞位于夏县城西25公里稷王山上牛村土岗上,因雨后岗上积云缭绕,雾霭长存,洞门云封,故称“堆云洞”;又因为其外观似西藏布达拉宫,又被称为“小布达拉宫”。1922年,革命先烈嘉康杰在此道观创办了“平民中学”,即今日康杰中学前身。他把这里作为传布新思想新文化的讲坛,招收北方九省学生达1200余人,其大多成为革命活动的中坚力量;1928年中共河东特委在这里成立,并秘密活动长达十年,由此辐射到周围的中条山、稷王山,堪称晋南革命的摇篮。1985年,堆云洞被省政府确定为省级重点革命文物保护单位,成为运城市革命传统教育基地和红色旅游胜地。

“一城”指的就是市府所在地运城市。在这里,我们应当记住坐落在市郊、经历了明清民国时期,誉满三晋的三朝学府“河东书院”。几百年来,河东书院人文蔚然,英雄辈出,自辛亥革命以后,组织学生运动,欢迎红军东征,宣传西安事变,发动抗日学潮。1947年华北野战军三打运城,给人民解放战争提供了城市攻坚战的典范,同时留下了诸如市内英雄公园,平陆杜马烈士陵园,禹门口抗日烈士纪念碑,以及红军东渡时庙前渡,解放战争时期刘邓大军强渡黄河,挺进大别山的茅津渡、太阳渡等红色旅游景点。

结束语

运城是人类远古文明发源地,是“世纪曙猿”化石的发现地,是农耕文化、黄河根祖文化的发祥地,有着丰富深厚的宗教信俗文化、河东民俗文化和红色革命文化的积累。正是这一处处历史悠久的名胜古迹,一个个灿若星河的历史名人,一段段源远流长的文化长河共同哺育了 “耕读传家、崇文尚礼、吃苦耐劳、勤俭持家、包容友善、勤奋进取”的运城民风。传承好、培育好、践行好、弘扬好河东文化是我们义不容辞的职责使命,也是坚定文化自信的必然要求,更是走进新时代、展示新担当、作出新贡献的力量源泉和精神支柱。

自信不是凭空产生的,底气足则自信强。我们要深入挖掘河东优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神,把埋藏于黄土之下、记录于书本之中的历史遗迹、优秀传统文化开发利用好,使其灵动起来、鲜活起来,充分展示优秀传统文化的永久魅力和时代风采,感染、教育、激励人们奋发图强。结合培育和践行社会主义核心价值观,把传承创新弘扬优秀传统文化和革命文化融入到理想信念教育、爱国主义教育和党员干部教育之中,融入到广大人民群众的心灵之中,内化为470万河东儿女的道德文化素养,更好地为“一区两城三强市三高地”提供强大的思想动力和智力支持。

作者——李昭阳,中央党校研究生,中共河津市委副书记(正处)。曾任中共运城市委讲师团团长、运城市委网信办主任,先后在中央、省、市党报党刊发表论文70多篇40余万字。应邀在全省宣讲350余场,30多次为运城市委中心组作专题辅导。2013年获评山西省宣传文化系统首批“四个一批”人才,2015年荣获中宣部“全国宣讲先进个人”,被省委组织部确定为全省干部教育培训师资库第一批兼职教师,2018年获山西财大特聘教授,2019年荣获全省宣讲先进个人,2020年获运城学院特聘教授,2021年获山西水院客座教授。

,