安源/中国新闻网

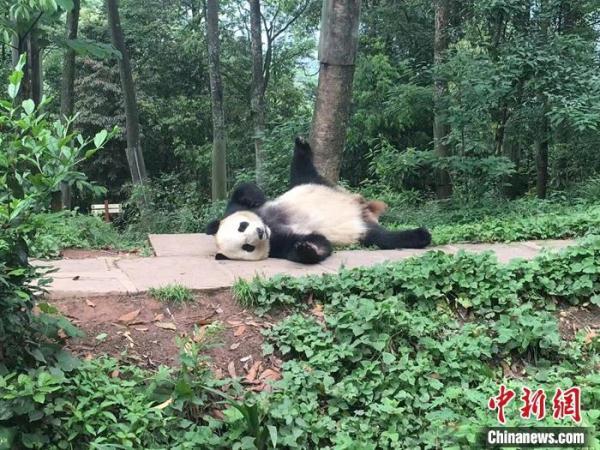

中新网成都5月17日电 记者17日从成都大熊猫繁育研究基地获悉,该基地联合新加坡南洋理工大学、四川师范大学共同开展的“使用图像分析的大熊猫个体识别技术研究”,目前已实现了对圈养大熊猫的脸部自动检测及个体识别,这标志着中国大熊猫个体识别技术迎来新突破。

据介绍,个体识别是珍稀野生动物保护管理和研究的基本前提:对于圈养动物,个体识别是对其进行日常饲养和动物谱系、档案管理的前提和基础;对于野生动物,个体识别有助于研究人员更好地研究其种群结构,从而为保护管理提供科学支撑。

中国就野生大熊猫保护工作先后组织了四次专业的大熊猫科学调查,获得了大量珍贵的大熊猫野外种群资料,基本摸清了中国野生大熊猫种群数量。但是,野外大熊猫的种群结构的研究依然难以厘清。

据成都大熊猫繁育研究基地相关专家介绍,动物的种群结构主要由种群密度、年龄大小、性别比例、出生率和死亡率等特征组成,中国野生大熊猫野外种群结构因其独居深山竹林和家域面积广阔的生活习性而难以被跟踪监测,因此高效、准确开展野生大熊猫的种群数量、分布情况是非常紧迫和重要的任务。

在此背景下,2017年成都大熊猫繁育研究基地联合新加坡南洋理工大学、四川师范大学共同开展“使用图像分析的大熊猫个体识别技术研究”,两年来建成含有12万余张图像、上万个视频片段的数据库,并对近万张图片完成了标记、分割和注释。

上述专家告诉记者,通过此数据库,可实现对圈养大熊猫脸部的自动检测及个体识别。此外,运用此数据,大熊猫专家们还将推出一款“认脸”手机应用,通过大熊猫脸部独有的特征数据,经过数据库分析、对比,实现对大熊猫的精确识别。

据悉,未来成都大熊猫繁育研究基地将联合研发团队继续通过人工智能技术对圈养和野外大熊猫影像资料大数据进行统计、分析,为经济、快速、高效和长期开展野外大熊猫种群调查和健康监测探索新模式,从而为提高自然保护区对大熊猫智能监测与保护管理工作水平提供技术支撑。

本期编辑 周玉华

推荐阅读