朝鲜王朝(1392年—1910年),又称李氏朝鲜,简称李朝,是朝鲜半岛历史上最后一个统一封建王朝。

1258年崔氏武人政权被推翻,高丽国王恢复亲政。但蒙古军队的威胁迫使高丽国王求和自保,而原武人政权的三别抄军则继续反抗。1271年高丽和蒙古联军攻陷三别抄军基地珍岛,接着追讨残余的反抗力量,平定济州岛。1280年,元朝在朝鲜半岛设立征东行省,委派达鲁花赤实施对高丽的实际统治。从此,高丽政权很快衰落下去。

元末农民大起义推翻了元朝的统治,新兴的明王朝天下初定,高丽利用元帝国土崩瓦解的有利形势,积极开展了复国运动。恭憨王统治时期(1351-1374年),高丽开始实行反元亲明的外交政策,撤销了元朝在朝鲜半岛设立的征东行省,夺回曾经被元朝直接控制的地区,并对国内进行加强中央集权的改革。由于权门势族的反对,恭愍王被弑身死,改革失败。此后,高丽国内政局动荡,在驱逐人境的红巾军和抗击倭寇的过程中,军事将领李成桂的势力日益增长。1388年,高丽国王派遣崔莹、曹敏修、李成桂等人率军侵犯中国,反对中国收复辽东失地。李成桂拒绝王命,说服高丽官兵撤军还师。高丽国王怒杀李成桂之子,国内政治矛盾迅速激化。李成桂发动兵变,另立新王,控制了全国军政大权。1392年李成桂自立为王,1396年迁都汉城,建立李氏朝鲜。从此,李氏朝鲜的统治延续了500余年,直至1910年被日本吞并。

李成桂控制高丽政权以后,开始了国家的重建。首先着手解决国内土地制度问题。高丽朝末期,土地兼并严重,地方豪强的大农庄占据了大量私田,形成了强大的地方割据势力。大量寺庙也像地方豪强一样广占田产。为了加强中央集权,解决豪强土地兼并问题,以李成桂为首的两班中小地主要求进行田制改革,从而形成了田制改革派。在赵浚、郑道传等两班改革派支持下,李成桂开始推行私田改革。1388年李成桂发动政变后,首先宣布将寺庙的大量土地收归国库,国家东北部和西北部私田文契一律没收。1390年9月,李成桂下令当众烧毁公私田册。随后,对全国土地重新登记,经核查当时全国土地总计达79万余结。1391年宣布实行科田法。

科田设于京畿道。凡在京城供职的官员依次分为18科,按科授田,从第一科的150结到第18科的10结不等。地方各道设置军田以养军士,授田数量从10结到5结不等,由当地中小封建主领受。后来还设置了功臣田。这些都属于私田。此外,国家还直接控制着大部分土地,由国家直接收租,是为公田。公私诸田皆由国家农民即良人耕种,水田缴租一结糙米30斗,旱田缴纳杂谷一结30斗。科田和军田还需缴纳土地税,数额相当于田租的1/15。公私奴婢及工商业者不得受田。

科田法有效地遏止了土地兼并的恶性发展,限制了地方豪强势力的膨胀,保护了中小封建主的利益,从而加强并扩大了李成桂政权的统治基础。科田法重新确立了土地国有制,增加了国家的财政收入,稳定并扩大了国家的兵源,有利于中央集权的巩固和发展。因此,赵浚曾称赞李成桂实行科田法,“排群邪之谤,犯巨室之怒,革私田积年之弊,拯生灵于汤火之中,足兵食于艰难之际”,从而为彻底肃清倭患、促进国内经济社会发展起到了重大的历史作用。

在解决土地制度问题的同时,朝鲜按照儒学治国思想和中国律令制度重建国家政治制度。朝鲜太宗李远芳(1400-1418年在位)废除私兵制,实行统一的府兵制,总归三军府统辖;缩小两班士大夫的议政机构“都评议使司”的权力,由六曹(吏、户、礼、兵、刑、工)分任全国政务,直接对国王负责。在郑道传编纂的《朝鲜经国典》及郑道传、赵浚合纂的《经济六典》的基础上,李远芳下令修订并扩充《经济六典》,把以上军事政治改革的内容写进六典。此后,国家设立集贤殿,在专门研究中国法令制度的基础上,指导朝鲜国家政治制度的重建。经过不断修订和补充,1471年《经国大典》颁行。该大典分吏、户、礼、兵、刑、工六典,计六卷,详细规定了国家的各项政治制度,成为李朝的基本法典。这标志着李朝中央集权的政治制度日趋完备。

朝鲜基本上是模仿中国重建了国家的政治制度,并有所变化。在中央,议政府决议国家大事,送呈国王决策;六曹分任全国政务,承政院负责呈递国王文件和传达国王救令;弘文馆、司宪府、司谏院合称三司,负责国王的咨询和对各级官吏的监督。在地方,全国分为八道,道下设州、府、郡、县。各级地方官员任期固定,各道长官任期为一年,各州、府、郡、县长官任期五年。各级地方机构设立有类似六曹的六房分任政务。朝鲜的选官制度以科举为主,分文、武和杂科,文官和武官主要通过相应的科举考试选授,杂科则用以选授技术官员。特别是晋升二品以上的高级官职必须通过科举考试。中国儒家的四书五经是其中的重要考试内容。

朝鲜的社会等级结构严密而复杂。有权担任文武官职的文武两班成为占据支配地位的社会阶层。他们不承担国家的服役义务,入仕为官是他们的世袭特权。此外,世袭为业的技术官多由中人担任;乡吏则是世袭的基层官员,他们被禁止上升到文武两班。良人、身良役贱者和贱人都是被统治阶层,不能担任官职,他们都不同程度地依附于国家或各级封建主。为了加强对全国人民的控制,1407年实行邻保制,后改为五家作统法,以连环保的形式牢牢地把农民束缚在土地上。国家还设置了管理奴婢的机构,把大量奴婢放为良人,大多数都成为国家农民,这不但促进了农业生产的发展,增加了国家的财政收入,而且扩大了兵役的来源。1413年实行号牌法,规定10~70岁的所有男子皆需佩戴国家颁发的号牌,作为身份的证明,以防止隐藏漏税。在颁发号牌的同时进行人口登记,查出了大量藏匿人口,这不但增加了国家的税收,而且加强了国家对广大人民的控制。

李朝的土地制度改革、政治制度重建和社会制度的调整,使国家和社会稳定,促进了经济的繁荣和发展。至1430年,李朝的耕地面积就达到了1600多万结,是高丽末年的两倍多,人口也有了明显的增长。农耕技术有了明显的进步,轮作制和不易田制取代了休耕制,水道种植由直播改为插秧,加上兴修水利、推广良种,粮食产量大为提高。从中国引进的棉花得到推广,棉麻经济作物广为普及。工商业出现了新的繁荣局面。李朝前期减轻对手工业者的剥削,并奖励优秀的工匠;国家制定了适当的纳税规章,避免了官僚的敲诈勒索。因此,官营、私营和家庭手工业都比前朝兴盛,但官营手工业一直占据主导地位。商业也主要由官府控制,在京都设立大市主管商业,对商品销售地点和销售方式都做了明确规定,并定期收取各种税费。因此,尽管有一些行商往来于大都市之间经营米谷、手工业品及海产品,但数量不大。至于对外贸易则由国家独占,与中国、日本之间的贸易频繁。

15世纪中叶以后,朝鲜各地定期集市获得发展,商业日益繁荣。原来以谷物作为交换媒介已经不能适应商品经济发展的需要,于是国家开始发行纸币和金属货币。然而,在主导的官营商业领域的交换仍然以实物流通为主,货币经济发展受到制约,米谷、棉麻仍是一般的交换媒介。在农村,商业高利贷资本有了发展,米谷棉麻成为主要的借贷资本。商品交换媒介不发达是李朝时期商业发展的重要特征。

15世纪中后期,随着经济的发展,各地私田急剧增加,土地兼并再起。由于佛教势力的发展,寺庙占据的土地也不断扩大。广大农民丧失土地,甚至沦为奴婢。科田法日渐废弛。1466年废除科田制,实行职田制。但是,由于私田势力膨胀,职田制难以贯彻实施,到16世纪中叶便被废除。国内各种社会矛盾日益激化。1467年咸镜道一带爆发大规模农民起义,并迅速波及全国。此后,各地起义连续不断。统治阶级内部也不断发生政争和内争。两班士大夫中,拥有大量田产和政治特权者形成了勋旧派,根基于乡村地方的两班学者集团形成了士林派。为了维护政治特权,消除士林派政治势力的威胁,从1498年到1545年勋旧派先后发动了四次大规模清洗士林派的政治斗争,史称“士祸”。但是,代表地方新兴势力的士林派仍然顽强地得以成长,直到16世纪后期掌握了国家实权。在绵延了两个世纪之久的“党争”中,李朝政治日益走向衰落。

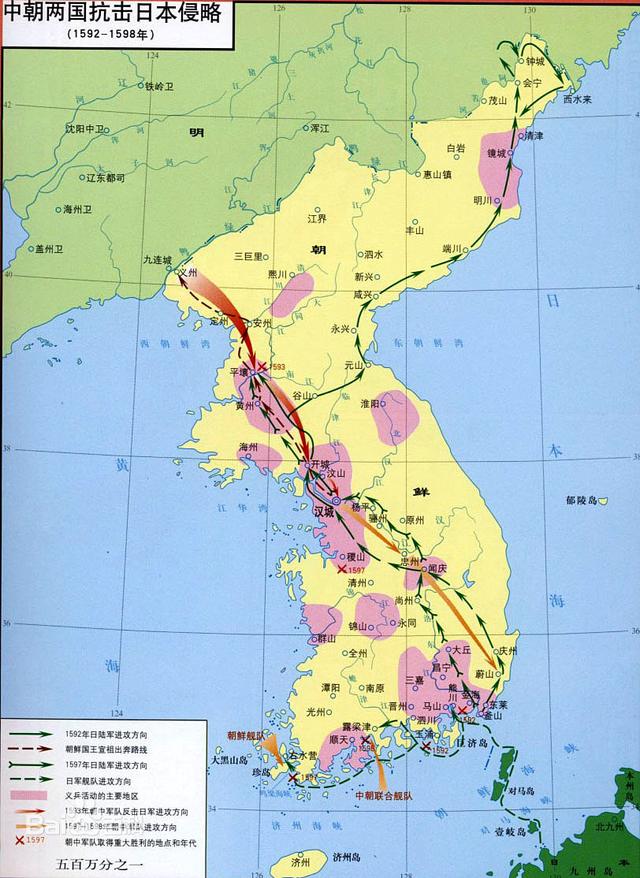

正当李朝陷于党争之际,日本不但实现了国内统一,而且开始加紧对外扩张。日本统一过程中,统治阶级上层的矛盾并没有根本解决,大领主、大武士集团为争夺势力范围,冲突日益激烈。“关白”丰臣秀吉为解决这种无法调和的矛盾,决定把这些热衷扩张的利益集团引向国外,开辟海外领地,而离日本最近的朝鲜自然是首选目标。当然,侵略朝鲜仅是日本向外扩张的第一步,它的主要目标,是通过侵占朝鲜为进一步征服中国。1592年,丰臣秀吉发动侵朝战争。日军登陆朝鲜半岛后分兵北犯,汉城、平壤相继陷落。朝鲜开始了长达七年之久的千辰卫国战争。朝鲜军民奋力抵抗,特别是李舜臣率领朝鲜水军在东南沿海连续给日水军以重创,暂时缓解了日军的进攻压力。但陆上日军仍然快速推进,几已控制全境,李朝上下亟盼明军入朝抗倭。

作为“父母之邦”的明朝立即决定发兵援朝。明朝不仅供给物资,而且对朝鲜国王明确表示如势力不支,可以请兵策应,共同歼灭侵略者,并通谕海外诸国共同打击日本侵略势力。1593年和1597年,明军先后两次入朝抗倭,最终取得胜利。1599年中、朝、日三国开始谈判,1606年朝鲜与日本德川幕府关系正常化。这次战争不仅保证了朝鲜的独立,也粉碎了日本侵略中国的阴谋,这是16世纪东北亚地区具有深远意义的重大事件。但明朝也损失惨重,据《明史》卷320《朝鲜传》记载:“自倭乱朝鲜七载,丧师数十万,糜饷数百万,中国与属国迄无胜算。”由于援朝战争中损失巨大,中国东北地区的军事力量被削弱,女真人乘机迅速发展壮大,人主中原。朝鲜则废墟千里,十室九空,李朝国家已处于崩溃边缘。朝鲜的大量田籍户册化为灰烬,文化典籍和寺庙建筑被日倭焚毁,致使朝鲜为了应付战争开支而不得不卖官鬻爵,对国内政治经济和社会发展带来了沉重打击。日本则从朝鲜掳走大批陶瓷技术工匠和大量书籍,促进了日本国内的生产发展和思想文化的进步。

16世纪末中朝抗倭战争,是继7世纪白村江之战以后又一次影响深远的东北亚大规模战争。尽管明朝与唐朝一样,在战后都牢固确立了中国在东北亚的主导地位,但是战争都极大地消耗了国家实力,致使中国北方边疆民族崛起,从而孕育了王朝覆灭的危机。日本尽管战败退守海岛,却日益发展起来。

17世纪后李朝统治者采取了一些相应的补救措施,以恢复壬辰战争所造成的创伤。其中大同法的实施是最重要的内容。所谓大同法,就是把原来以实物缴纳的贡物,改为缴纳税米,因所收税米称大同米,故名。大同法按照土地面积征收税米,减轻了无地和少地农民的负担,但对地主阶级而言,却减少了土地收人,因而遭到了强烈抵制。从1608年开始推行,整整经过100年时间,到1708年该法才推广到全国。大同法的推行是李朝在整个统治时期进行的最重要的一次改革,它增加了国家财政收入,促进了农业、手工业和商业的发展,对朝鲜历史的发展产生了深远的影响。

朝鲜的土地所有制也出现了两种新的形式:宫房田和衙门屯田,它们都是千辰战争的产物。由于战争的消耗,封建国家已提供不出宫室和各级官府的所需费用,于是把部分土地的收租权赐给各王子和公主,是为宫房田;又允许各级官府自行屯田,筹集经费,是为衙门屯田。宫房田最初的范围较小,衙门屯田也尽量开垦战争所形成的废田,但宫室依靠王权,衙门借助权势,疯狂扩展土地,而两班官僚和庶民地主也竭力搜刮,结果自耕农的土地迅速减少,李朝的统治基础日益不稳。

由于明朝与李朝国家实力遭到战争的削弱,中国东北地区的女真人乘机崛起。在女真人的后金政权与明朝相持期间,李朝曾配合明朝几次夹击后金军队,引起了后金的反击。1627年和1636年,后金(清)军队先后两次突入朝鲜,李朝统治者望风而逃,最后被迫俯首称臣,奉清正朔。清朝入主中原后,清朝和李朝的封贡关系进一步稳固,双方的互市贸易和朝贡贸易增长很快。经过17世纪的调整,18世纪以后朝鲜一度保持了较长时期的政治稳定,经济社会获得了发展,思想文化和科技领域也取得许多举世瞩目的成就,但是由于统治阶层内部党争仍然不断,李朝的统治日益衰落。19世纪上半叶,外戚专权使国家陷入危机,李朝已经名存实亡。从19世纪60年代起,法、美、英、俄、日等国已纷纷把目光对准了朝鲜半岛,朝鲜面临的威胁与日俱增。李朝统治者为图强自存,从1863年起开始刷新“弊政”,对内消除“党争”痼疾,除外戚势力,加强国防建设,镇压天主教徒;对外厉行“国禁”,防止外国势力入侵。但此时朝鲜积弊已深,难以在短时间内强大起来。随着日本的崛起,朝鲜很快就丧失了国家自主权,1897年,高宗李熙称帝改国号为大韩帝国,1910年日本吞并朝鲜半岛,大韩帝国暨朝鲜王朝灭亡,历27代君主、519年。