滋润着人们的心灵,鼓舞着人们的精神

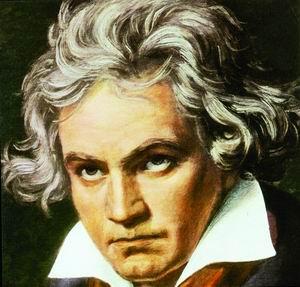

——贝多芬《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》创作背景及美学分析

向阳光

一、创作背景

贝多芬的《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”,作品27之2)》,又名《月光奏鸣曲》,原名《升c小调奏鸣曲》,写于1801年,接近于贝多芬创作的成熟时期,那年他31岁。这首作品是目前在听众中最为流行的钢琴奏鸣曲之一,而它的颇具文学色彩的标题也给人带来了无尽的遐想。该曲当初并无“月光”之题,这首钢琴曲之所以被称为“月光”,有人认为:“月光”一词的来源是由于德国诗人路德维希·莱尔什塔勃(1799-1860)听了该曲后说:“听了这首作品的第一乐章,使我想起了瑞士的琉森湖,以及湖面上水波荡漾的皎洁月光。”

以后,出版社根据这段话,加上了“月光”的标题,因此而得名。但也有人反对这一观点,如安东·鲁宾斯坦就认为“月光”这个名称与作品不符,他认为第一乐章的音乐情绪是悲剧性的,与月光的含义完全相反。虽然众人看法不同,莫衷一是,但作曲家贝多芬在月光下即兴演奏的种种传说广泛流行。故而“月光”这一名称的使用便一直延续到今天,并受到了最为热烈的推崇和深爱。

贝多芬的作品总是根植于他所生活的现实之中,他在现实中承受着一切痛苦,享受着每一份欢乐,并将它们表现在他的作品之中。1796年至1800年,正是贝多芬的耳疾开始越来越深地影响着他的时期,他的耳朵日夜作响,似乎内脏也受着折磨,听觉更是越来越衰退起来。他一直对自己的耳疾保持着缄默,直到1801年,他才在信中向他的好友韦该勒医生悲伤地倾诉道“我的最高贵的一部分,我的听觉,大大地衰退了。当我们在一起时,我已觉得许多病象,我瞒着;但从此越来越恶劣……还会痊愈吗?我当然如此希望,可是非常渺茫;这一类的病是无药可治的。我得过着凄凉的生活,避免我心爱的一切人物,尤其是在这个如此可怜、如此自私的世界上!……”这些话中我们不难看出在他身上浓浓的悲伤情绪,然而他却是如此需要欢乐,在没有欢乐时,他就创造欢乐!就这样,在1801年他恋爱了,尽管他在恋爱上不断地钟情,不断地梦想着幸福,最后幸福却总是幻灭,使他陷入痛苦的煎熬之中,他却仍旧一次又一次地坠入爱河之中,《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》就是他这段爱情的心理体验。

贝多芬写这首《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》,其实触动他创作的动因不是皎洁如水的月光,而是贝多芬与朱丽叶·琪察尔迪(1784—1856)第一次恋爱失败后的痛苦心情。朱丽叶·琪察尔迪是伯爵的女儿,比贝多芬小14岁,跟贝多芬学弹钢琴,他们俩人真诚相爱,但由于门第的鸿沟,相处一年后便分手了。爱情曾在贝多芬暗淡的心房投下一道阳光,使他感到“人生若能活上一千岁,该有多么美妙”。但破灭以后的痛苦,更加难以忍受。贝多芬在遭受这个沉痛的打击之后,把由于封建等级制度造成的内心痛苦和强烈的悲愤全部倾泻在这首感情激切、炽热的钢琴曲中,并以此曲题名献给当时的恋爱对象朱丽叶·琪察尔迪。然而,这位漂亮轻佻的贵族小姐却最终无情地抛弃了他。正是在这种复杂的痛苦体验和激烈的内心矛盾冲突中,在对爱情的期待与失望中,才诞生了这部伟大的作品。

二、美学分析

1800年是贝多芬思想上和创作上日渐成熟的时期,他了解到法国大革命的状况,接触了法国革命时期的音乐。他这时的创作风格已抛开了早期奏鸣曲中的刻板的模式,而追求崇高的理想和新的表现手法,追求形式的完美性和内容的深刻性,强调形式服从于内容,《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》也正是形式从属于内容这一美学思想的最出色的例证。正是基于这一美学思想,才使他对奏鸣曲进行了大胆的革新,并成为了他对音乐史的最重要的贡献。

贝多芬标记着该曲是“幻想曲式奏鸣曲”,指出了这部作品的自由、即兴的性质,其突出表现是打破了一般古典奏鸣曲式快-慢-快各乐章旧有的结构布局。全曲共三个乐章:第一乐章用慢板代替了奏鸣曲式的快板;第二乐章是小快板;第三乐章是激动的快板。它所有的音乐形式都成为了表达真挚感情、展现戏剧冲突的途径,其中更是充满着现实主义的心理描写。

第一乐章为和缓的慢板,升c小调,2/2 拍子,单三部歌谣曲的曲体结构。这个乐章是最广为人熟知的,不仅因为它极富诗意的乐曲美感,还由于在三个乐章中,它是最容易弹奏的,很多初学者都愿意试弹这首乐曲。这一乐章集中体现了“幻想”的风格。由引子、主题、中间部分、主题的再现、尾声五部分组成。该乐章情感表现极其丰富,有冥想的柔情,悲伤的吟诵,也有阴暗的预感。虽然伴奏、主题和力度的变化不大,但仍通过和声、音区和节奏的变化,细腻地表现了作者心弦的波动。这首歌谣曲包含着贝多芬最原始的构思。它那梦一般即兴的性质,探索钢琴音响共鸣的方式已预察到约一百年后德彪西的印象乐派。这个充满柔情、沉思和哀痛的乐章,与阴柔的“月光”这一富于诗意的标题相衬,紧密地联系着。由于其具有沉思的、悲痛的特点,很多后人猜想这是贝多芬在失恋后为自己的爱情创作的挽歌。奇妙的和声色彩展示了曲中感情的细腻变化。

引子为第1-5小节,在逐级下降的八度音支持的低音的基调上,浮现出连续三连音的微弱音响,由这不绝如缕的三连音构造了无边的幻想,第5小节以完全终止作为结束。其中没有主题的对比和力度的对照,匀称的乐曲给人以连绵不断的舒缓的流动感:

361 361 361 361 | ٪ |461 461 472 472 |

随后,在平静、清晰的和声背景上,出现了一支如歌般的主题旋律(第6-15小节),好似一边沉思,一边喃喃自语地倾述着蕴藏在内心的悲伤;在通过对音区、和声、节奏的变化重复中,细腻地展示了作者心中不安的思绪:

3 . 3 |3 - - 3 . 3 |3 - 4 - |3 - 2 5 |1 0 0 0 |

在这一节中,平淡的第一主题像明月般慢慢的登场。它细致而沉静,并伴有一定的忧郁色彩。在第15小节中另一音乐氛围出现,进入第二主题,E大调的调性将我们引入了对光明的憧憬,但这种憧憬是短暂的,随即调性又转入e小调。主题中以长拍符点节奏为主的音型与紧密的三连音节奏形成了鲜明的对比,将所表达的激动的内心心理放在了绵绵不绝的三连音伴奏音型的背景之上,好似遥远的他方有一人向你娓娓倾诉着他的柔情,情绪似乎有些悲伤和绝望。

中间部分为第16-42小节,是对第一主题音乐材料的发展变化,三连音的琶音陡然跃入高音区,并蜿蜒前行,音调逐步提升,让人感觉到了紧张与急躁不安,展示了情绪的短暂波动。通过调性的转换以及短暂的离调给音乐带来了新的色彩。至第24小节,音乐再次放缓,进入安静阶段,乐曲进入到了主题再现。

第一主题平静地再次出现(第43-51小节),第二主题以升c小调的面目再现,然后以低音继续奏出基础动机的尾奏。

尾声为第52-69小节。第60小节起,音乐如夕阳西沉,似乎在淡淡的月色中消失。

这一乐章饱含了寂静沉思与温柔倾述,让人似乎真的看到了一轮明月在平静的海面上高悬,银白的月光笼罩着一切,美妙的和声又为曲子增添了一些诗情画意,灵动的韵律传达着细腻的情思。三连音的分解和弦始终贯穿曲子,和声色彩朦胧,既有冥想的静默也有欲言又止的哀伤;既有万分的悲痛也有含蓄的激情,所有心语都由心跳般的旋律述说。在这一章中,贝多芬没有明显地区分大小调,而是在短短的60个小节中灵活地运用曲式,自然地转换同名大小调,表现出了镇密的艺术构思与高超的创作技法,给人以无限的启示。

在该乐章中我们感受到的是充满幻想的、宁静的月色与流动的河水的美丽场景,情绪时而期待又时而失望,时而沉思呻吟又时而思绪如潮,时而忧伤猜疑又时而信念坚定,这其中总是暗藏着某种危机,某种不祥的预感。此乐章充斥着忧愁哀怨的情绪,好似这段严峻感情的开端,这也是贝多芬最杰出的慢板乐章之一。这与现实中的他被卖弄风情、幼稚自私的朱丽叶·琪察尔迪抛弃存在着暗自的契合关系。它的写法可以说是独具匠心,整个内心激动不安的形象始终浮现在安静、单一的音色背景之上。

整个乐章贯穿着三个重要的写作要素:分解和弦的三连音的连贯音型,低音八度进行、圣歌式的和弦进行,这些共同塑造了一种空灵、朦胧、安静、忧伤的气氛。在本乐章中占优势的内心的悲哀,并不排斥其它情绪的表达,如隐藏在内心的激动、悲痛中的幻想等,这一乐章所表达的感情是十分丰富而深刻动人的。

第二乐章为小快板,降D大调,3/4拍子,复三部曲式。在悲哀、沉思默想的第一乐章与激动、紧张气氛的第三乐章之间,插入了优雅、轻盈、具有谐谑曲性质的第二乐章,它以迥然不同的轻快表情将第一、三乐章衔接的非常完美,显得更加典雅、短小、抒情,它是第一、三乐章的纽带或桥梁,是徐缓和激烈之间的过渡,缓和了第一乐章的忧郁气氛。整个乐章的色彩明亮,情绪明朗,融入了活泼诙谐的小步舞曲元素,与第一乐章、第三乐章形成了鲜明的对比。该乐章所塑造的形象直接让我们联想到了美丽、轻佻的朱丽叶·琪察尔迪,切分音的使用、跳动的旋律、节奏上的变化不定都具有典型的贝多芬色彩。这个乐章比较短小,李斯特形容这一精巧的乐章是“开在两座悬崖中的一朵小花。”这段典雅、可爱的短小音乐,给人有一种超然物外之美,悲伤的心情似乎让人得到了片刻慰藉。

第1-16小节为第一部分,这部分的两个单二部曲式都是由同一主题发展而来的。1-7小节是连奏与断奏相呼应的主题,8-16小节为该主题的变奏,是由同一主题及其变奏发展成的单二部曲式:

1 |7 - 6 |2 0 1 |7 0 6 |5 0 4 |3 - 2 |

5 0 4 |3 0 2 |1

第17-24小节为第二部分,这部分也是单二部曲式,主题仍保持在原降D 大调上,其调性布局是极少见的。右手贯穿到底的切分节奏所形成的重音与左手低音区有力的节拍重音交替出现,形成了一种神秘感,突出了谐谑曲的幽默感:

||:3 |3 - 4 |4 - 2 |2 7 5 |1 3 3 |3 - 4 |4 - 4 |

||:0 |1 - - |2 - - |4 - - |3 - - |1 - - |2 - - |

第25-36小节为第三部分,是主题的变化再现。

第37-60小节为三声中部。第37-44小节为第一部分,第45-60小节为第二部分,是具有主题性格的16小节乐句,用不完满的完全终止结束。这个乐章,好像是瞬息间留下的温存的微笑。

第三乐章为激动的急板,升c小调,4/4 拍子,奏鸣曲式。这一章虽然在调性上与前乐章有紧密的联系,但表达的感情则完全不同。一切都在急速的流动,出现了具有贝多芬作曲特色的抗争性音调,表现了强烈的内部冲突、激烈的对立和斗争。虽然这段乐曲始终都充满着烈火般的热情,旋律扣人心弦,但在激烈中仍充满着优美,显示了贝多芬坚强的意志力。此乐章有充实的音乐内容,展现了惊人的音乐效果,是贝多芬钢琴音乐中表现力最丰富的作品。这个乐章使用奏鸣曲式的演奏,是贝多芬的大胆创新。

呈示部为第1-65小节。其中,第1-9小节为主部主题,激动升腾的主部(第二乐章中间歇地涌动的主题,在这里终于得到了升腾),它以十六分音符的分解和弦,从低音区急剧上升到高音区,这个主题既是热情、不可遏制的沸腾和煽动性,又好像是连连的跳脚声,表现了一个极其激动的形象,使乐章具有狂风暴雨般的前进意味,热烈狂暴的乐思,犹如奔腾的怒涛,无所顾忌地向前冲击,充分地显示了贝多芬作品中所特有的威力,有力地展现了贝多芬那种追求人生真谛与真爱的渴望,和那与命运搏斗的坚强不屈的大无畏精神。

0361 3613 6136 1361 ||:3613 6136 1361 33 |

0357 3573 5735 7357 |3573 5735 7357 33 |

在第9小节处出现了一个半终止,并一直延伸到第14小节处。15-20小节出现了一个连接部,此时的情绪仍是非常激烈的,是有力度的。非常明显,作为第一乐章的基础的分解三和弦,在这里却成了末乐章主部主题的核心,这样,便在音调和调式和声方面保持了奏鸣曲的统一性。奔腾的感情激流直到高潮的延长记号处,暂停了下来,终于松一口气。6小节之后,在升g小调上出现了4/4 拍子旋律式的副部主题(第21-32小节):

3 - 1.6 |6 5 55 3.5 |7 6 66 3.6 |1 7 7.7 3.7 |1

副部开始时,是一段意志坚强、热情奋发的朗诵音调,该主题像是从心底里发出来的申诉,与非旋律性的主部形成了鲜明的对比。但是,汹涌澎湃的主部把副部也逐渐卷入了它的激流,最后朗诵的音调终于在急速地进行中被吞没了。副部主题非常丰满,情绪哀伤,但却洋溢着执拗的热情。这是一段如歌唱般热情的曲调,贝多芬将自己的情感一步步的展示了出来,融入到了音乐之中,情感如奔流的波涛随着音乐一泻千里。主部主题和副部主题的写法,虽然有很大的不同,但都表达出了热情奔放的情绪。

第33-65小节为结尾部,其中,第33-43小节为补充乐段,第44-57小节为加固的重复乐句,第58-65小节为持续音的重复终止。这个结尾部分以重复的、急骤的和弦式进行、音区的对照、弱与强的激烈的更替,造成全呈示部的紧张性(下例①),这种紧张性直到呈示部的末尾才用几个楚楚哀伤的结束句(下例②)缓和下来:

①1 11 11 76 |54 44 44 32 |1

②1.6 |5 3 3 3 |3 - - 1.6 |5 3 3 3 |3 - 3 - |

展开部为第66-102小节,展开部中保留了呈示部主题材料的因素,两个主题都依照顺序加以发展,彼此交错展开,使内心的激动表现得更为强烈,再一次掀起了戏剧性发展的高潮。压缩了主部主题,转为升C大调,将副部主题转为升f小调,并分解为一些单独乐句,在高低音部交替出现,且进行调性变换,加强了朗诵音调(哀痛)的表现力,其由左手来实现。在结尾,低声部成为主音,持续的属音逐渐消失,让人得到暂时的宁静。同时,也预示着戏剧性新高涨的出现,即在平静之中进入再现部。

再现部为第103-159小节。其中,第103-116小节为主部主题在原调上再现,第117-159小节为副部主题的再现。这是对其思想的重复与肯定,再次刻画了内心深刻的思想斗争。

尾声为第160-202小节。这部分较为庞大,好像是第二展开部。在尾声的开始处向下属方向转调,用主部主题的材料发展,然后又转向主调,将内心激烈斗争的戏剧性,狂暴猛烈的激动推至全曲的高潮;第164小节减七和弦的运用,增强了不稳定色彩;至第168小节,又出现了副部主题材料的因素,成为了一个新的小高潮;至178小节出现了精美的华彩乐段,充满幻想性的琶音,横跨钢琴的全部音域,分解和弦的音型使其产生了极为华美的音响;第186小节处出现了由下至上的以属和弦九音为终止的半音进行;至第188小节,音乐又在属九音的颤音上急速自上而下,似乎代表了思索已告一段落;第189小节出现了两个低八度音的全音符,随后突然终止,似乎暗示了疲惫愤怒的情绪已达至极点,之后的旋律又出现了副部主题的因素,似乎表达了再次行动的渴望。最后,以强有力的主和弦收束全曲。

这个乐章是音乐和感情爆发的一章,琶音的组合拍打着听众的心灵,疯狂的情感随着音乐强度的增加,好像在火上一样爆发。该乐章充分展示了贝多芬高超的音乐创作技能,在百转千回中动人心弦。主和弦的猛烈上升和下降使音乐达到了最佳的效果。此乐章是全曲的升华部分,展现了贝多芬对生命和爱情的理解,表达了他对音乐的热爱。 罗曼·罗兰认为它是“心灵的力量终于征服了痛苦”。作为全曲的高潮部分,贝多芬终于将内心的情感一层层的解剖,融入到了音乐之中,他对现实的抗争、对感情的倾诉,随着音乐一泻千里,奔涌向前。但仔细聆听,仍可以辨别出在激烈的感情中依然充满着优美的韵律,这是贝多芬坚毅不屈的精神体现,令人惊心动魄。

整个乐章以暴风骤雨般突进的方式,铿锵的节奏进行和丰满的和声效果,表达了贝多芬暴风雨般的热烈感情和准备向封建等级制度发起攻击的态度。这也是贝多芬所写的钢琴作品中表现力最高昂、最丰富的乐章。这一乐章是全曲的重心。表现了作品内部的冲突,许多鲜明的音乐形象的对立和斗争,都统一在急速的运动里。

贝多芬《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》,表现了贝多芬的炽烈情感,第一乐章柔情与静谧、第二乐章轻快与可爱、第三乐章激昂与磅礴,这三章衔接得天衣无缝。内容丰富,思想充实,形象生动,气势磅礴,情感细腻,个性鲜明,布局大胆富有创造力,具有动人的绝佳的音响效果。它深刻展示了贝多芬内心的矛盾、痛苦和斗争,同时也表现了他不屈的意志和坚毅的力量,从而给人以精神上的巨大鼓舞和高尚的美的享受。

三、作品特色

这首“幻想曲式奏鸣曲”有自由、即兴的特点,对音乐素材的运用非常灵活。此外,贝多芬还将持续的慢板代替了奏鸣曲式的快板。纵观全曲,由慢变快,感情表达逐步加强。为了使整个乐曲有较强的整体性,贝多芬巧妙地把低音八度、圣咏式的和弦平稳进行等创作手法和其特有的曲式、调性相柔和,整个乐曲不仅有低语也有呐喊。阿萨菲耶夫曾这样评论这首作品:“感人至深的充满能量与浪漫的音调,令人精神振奋的旋律,时而像是熊熊燃烧的怒火,时而又如濒临绝望的哭泣。曲调中蕴藏的真挚诚恳,深受人喜爱,也极易被人接受,不得不说它是一首真正打动人心的好作品。”

《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》的另外一大特点在于每个人心中都有不一样的“月光”。俄国钢琴家安东·鲁宾斯坦认为《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》中唯有第二乐章的小快板才是真正的“月光”;俄国文学家奥利比舍夫认为第一乐章传递的是贝多芬失恋的伤痛;俄国艺术批评家斯塔索夫认为第一乐章实际上贝多芬的冥想状态,可以预见到不安。同一首曲子有不同的感觉,这是优秀作品的魅力所在。

我相信:《第十四钢琴奏鸣曲(“月光”)》这首不朽的杰作会万古流芳,以它特有的感染力,滋润着人们的心灵,鼓舞着人们的精神。

向阳光简介

湖南临湘人,大学文化,中学音乐高级教师,国际作者作曲者联合会(CISAC)会员、国际音乐教育学会(ISME)会员、中国音乐家协会会员、中国文艺评论家协会会员、中国音乐著作权协会会员、中国教育学会音乐教育分会会员、中国二胡学会会员、中国民族管弦乐学会会员、湖南省音乐评论家协会理事,“世界文化名人成就奖”获得者、中国音乐学院艺术水平考级优秀指导老师、湖南红网·时刻(文化)《音乐教育与创作》专栏作家,曾被聘为湖南省教科院音乐评委、湖南理工学院音乐系客座教授、《乐苑园丁的歌》《花语》杂志副主编。先后在国内外发表文艺作品、音教论文1000余首(篇) 。《沁园春·国庆感怀》《西江月·祖国六旬赞》《清平乐·党诞九秩感赋》《鹧古天·颂十八大》《捣练子·盛世召开十八大》等40余首诗词、15条语录荣获全球华人联合会(HRA)、世界华人作家协会金奖、特等奖;《美丽临湘·组诗》(26首)荣获中国纪实文学研究会最佳奖;《中华辉煌》等2首歌词获湖南省文联一等奖;作品荣入《全球优秀华人诗歌颂典》《古今中外名家语录精编》等6部诗歌铭言集。《献给老师的礼物》等8件作品参加了中国国际名人研究院举办的艺术界名人作品展示会系列大展并获铜鼎奖;《一颗璀璨夺目的明珠<春江花月夜>赏析》等2篇美学论文荣膺“世界学术贡献奖”金奖;《摭论素质教育中的器乐教学》等10余篇论文被中宣部、教育部、中央教科所、中国教育学会评为一、二、三等奖; 8篇论文蝉联湖南省教科院一等奖; 4首歌曲获全国征歌大赛金、银奖;《我的中华》《我们拥抱春天》等50余首歌曲入选《全国教师作曲家歌曲集》《中国当代优秀校园歌曲》等8部歌集。著有《音乐文化与素质教育》《中国音教十家优秀歌曲专集》声乐套曲《临湘组歌》(十乐章)等10余部。此外,他辅导学生参加全国音乐知识大赛50多人次获一、二等奖,3次被中国音乐家协会音教委授予一等园丁奖;他指导学生参加全国音乐考级、省市“三独”比赛100余人取得良好成绩,10多次获中国音乐学院考级委员会、湖南省教育厅、岳阳市教育局“优秀指导教师”荣誉称号。他40余年来为湖南、湖北、江西、贵州师范大学音乐学院和中国音乐学院、武汉音院、西音、川音等10余所院校输送了大批音乐专业生。多次获临湘市人民政府、湖南省人民政府颁发的嘉奖证书。艺术成就及代表作入选《湖南文艺六十年·音乐卷》《中国音乐家名录》《中国专家大辞典》等20余部历史存卷。

,