“上海沪剧院将围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,不断提升创造力、影响力和传播力。”8月30日,上海沪剧院院长茅善玉在新编大戏《陈毅在上海》研讨会上如是说。

《陈毅在上海》上周在上海大剧院首轮演出,获得观众与专家好评。评论家郦国义认为,该剧以红色文化作为创作的精神底色,体现党的执政为民理念,舞美格局和视频、服装的使用又有海派文化特色。上海沪剧院六代演员齐聚《陈毅在上海》,给评论家方家骏留下深刻印象,“沪剧院人才培养进入良性循环状态,老中青演员各有风采。”剧作家罗怀臻提出,新戏创作需要注意情节与当下观众能否产生共鸣,“《陈毅在上海》讲述上海解放时百废待兴、风雨飘摇中的几个故事,都涉及我们党的工作方针、人民利益,把每个故事都讲充分了,就能获得今天观众的认同。”

《陈毅在上海》虽为沪剧,同样得到音乐家们的好评。谭盾称赞该剧气势磅礴、有品味,“没想到沪剧可以做出这样一台大格局的作品。整场演出,观众这么热烈,掌声不断,说明大家喜欢。”黄英认为,《陈毅在上海》唱腔设计优美、动听,整部制作大气、精致,体现艺术创作精益求精的精神。

兄弟剧种演员也从《陈毅在上海》获得启发,关栋天与谭盾一样被《陈毅在上海》震撼,“没想过沪剧能有这样大的阵势、大格局,戏很吸引人。”姜培培说,“导演对演员的调度、舞美灯光处理非常高级,很有时代感,把那个年代生活状况展现得淋漓尽致。33天排出这么一台大戏,让我看得非常感动。”

走出大剧院,观众们在讨论《陈毅在上海》,有的说,“作为土生土长的上海人,印象中的沪剧很嗲、很柔美,想不到革命战争题材也驾驭得如此精彩。我妈妈和我一起来看,手都拍疼啦。”第一次看沪剧的观众说,“我喜欢流行音乐,沪剧旋律、唱腔的美感让我很享受,我发现它与流行音乐有共通性。”

居尔蕃是一位特殊观众,他的舅舅洪振权参加过上海解放时棉花之战、粮食之战和煤炭之战,从国立吴淞商船学校大学毕业就根据党的指示上船,冒着枪林弹雨的生命危险,驾驶货轮,奔波在上海到北方的运输生命线上,整整1年半没有与父母联系,“我的外公、外婆一度以为舅舅牺牲了。我被《陈毅在上海》感动到泪流满面,无数人为解放上海、保卫上海献出了青春年华乃至生命。”

上海沪剧院经常送戏到上海海事大学。上海海事大学老师王威仪表示,“从《邓世昌》到《敦煌女儿》,再到《陈毅在上海》,在十年多合作过程中,我们欣喜看到,上海沪剧院在创作题材上的大情怀、大理念、大空间,脚踏实地践行着‘与时代同行’剧种精神,走出沪剧院特有的创作风格。”

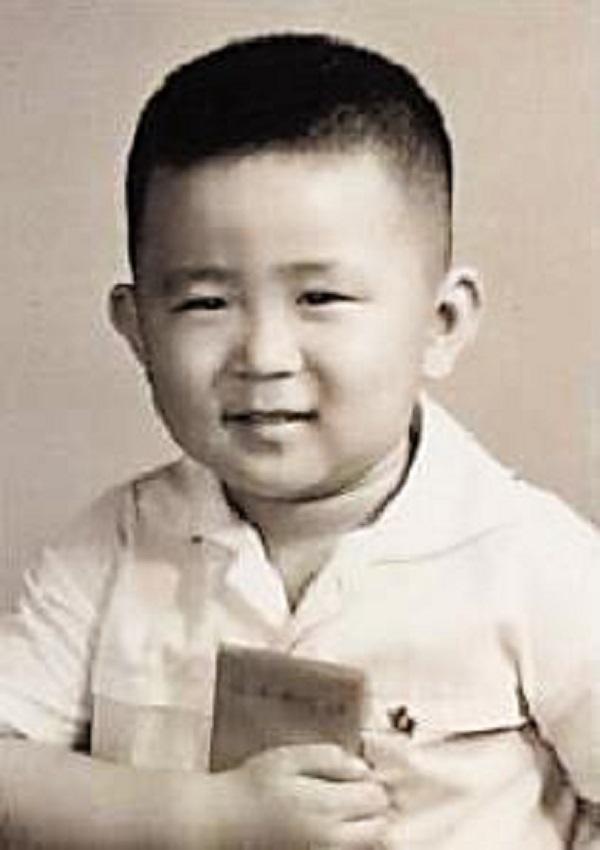

栏目主编:李君娜 文字编辑:李君娜 图片编辑:邵竞

本文图片来源:主办方 供图

来源:作者:诸葛漪

,