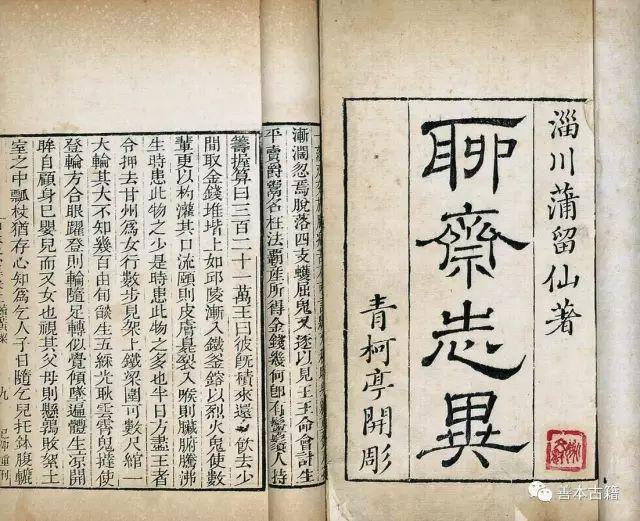

《聊斋志异》是蒲松龄的传世名作,整一著作沿袭中古时代精短小说和唐传奇的结构,篇幅长短不一,参差落齐,语言通俗凝练,在人物形象的塑造上颇有造诣之功。《聊斋志异》一流传,而中国小说人物形象就此增多一类型——狐女。狐女形象及其背后所蕴涵的文化价值、蒲氏心灵世界的观照,历来深受学者和研究人员的青睐。笔者在阅读过程中,发现在众多女性形象当中,有几位在塑造过程中与中国小说的“侠”形象具有相当的类似性质,是行侠的女性,即侠女形象。今就《侠女》《红玉》《霍女》《蕙芳》《房文淑》《农妇》诸片进行分析、归纳。

侠女、红玉、蕙芳、霍女行侠的背景、行侠的目的上的一致性。在侠女行侠之前,男主人公多有坎坷乃至不幸的遭遇:一、学有所成而才无所用。顾生“博于才艺”却仕途不济,只能“惟日为人书画”(《侠女》),邓成德“游学至衮州界”为人坐馆(《房文淑》)。二、家境贫寒。马二混“以货面为业,家贫,无妇,与母共作苦(《蕙芳》)。顾生“家綦贫”,“受贽以自给”(《侠女》)。三、孝顺。顾生“以母老不忍离膝下,惟日为人书画,受贽以自给”,马二混“与母共作苦”。在经过侠女的侠义相助后,该辈在生活上得以焕发新生,子嗣延承,家道兴盛。“马自得妇后,顿更旧业,门户一新。笥中貂锦无数,任马取者:而出室门,则为布素但轻暖耳。女所自衣亦然。”(《蕙芳》)冯相如家日富,“腴田连陌,夏屋渠渠矣。”蒲氏对侠女的的塑造,突破传统侠文化“快意恩仇”的思维模式,侠女行侠并非单纯的困囿于个人的恩怨,其中更是在自觉理性的驱动下所做出的对传统思想采取既继承又反叛的姿态,是一种不求回报的有选择性的侠行为。劫富济贫是传统侠士的作风,“于吝者则破之,于邪者则诳之”,然这并非侠女行侠的单纯方式。传统侠士基本上是以武行侠,“以武犯禁”,侠女、霍女等行侠更具特色的是带有“神性”,与《聊斋志异》整一作品的风格趋向一致,蒲氏自云:“才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼。”(《聊斋志异自序》)作为侠女,行侠之际更是笼罩上鲜明的性别特征,施侠对象的子嗣问题亟待解决明,原本没有子嗣者,宗姓香火得以延续。侠女或以身相许,为其举子女,延一线之续,如侠女,房文淑者;或有如红玉、霍女者出资为其聘妻,以求姓氏连延。对“以性行侠”,承延子嗣的侠女的塑造,和蒲氏自身仕途坎坷、家境不济有着极为密切的深在联系。蒲氏19岁应童子试,得县、府、道三试第一进学,自此之后,屡应乡试不中,直至年逾古稀,方才援例取得岁贡生的科名,其一生在科举缧绁中反复辗转,“笔墨之耕耘,则萧条似钵”(《聊斋志异自序》)而立之年曾南游做幕僚;分家后,蒲氏累年设帐坐馆,五十多年的教馆生活构成其人生的主要茎干。蒲妻刘氏携带儿女在家度日,经济拮据、生活清苦。蒲氏虽然有一身才华,无处施展抱负,且一世凄清终为生计奔波劳碌,“门庭之栖寂,则冷淡如僧”。(《聊斋志异自序》)。因此,蒲氏对落拓书生以及家贫孝顺者怀有一种深切地理解和同情,对其坎坷的困境借助侠女行侠的方式来解决。这亦是蒲氏对自身不得意的仕途和踉跄的生活道的一种精神层面的自我慰藉。

在这几位女性当中,并非全属狐、仙一族。红玉乃狐;蕙芳、霍女、房文淑为仙;侠女自称“浙人”,起行迹近乎仙。以上几个人物形象在一定程度上都带有“神性”的色彩,而小说里还有另外一个具有“侠”特征的人物形象——农妇则是一位实实在在的“人”,小说文本有“邑西磁窑坞,有农人妇,勇健如男子,辄为乡中排难解纷。”蒲氏在狐仙世界里安插农妇这一形象,打开小说人物世界的另外一扇门窗,增添一位以世俗生活立身立命的女性形象,在蒲氏对待社会不平景象、自身个体无能为力而只得借助于狐、仙等具有非常人能力的形象,来完成某件常人欲为却无法为之、无能力为之的事件或行动的侠女人物形象的塑造里,无疑是一种自我潜意识的超越。陶女农妇“勇健如男子”以贩陶为生,如果所得有赢余,则主动接济乞丐者,人不贫困而不忘贫困者,看见较自己贫困的人而生恻隐之心,接而尽自己的能力帮助贫困者度过难关。农妇听到与自己有密切交往的女尼有污秽的行径,“拳石交施,至不能号”闻见有伤风败俗的淫秽行径,怒不可遏,虽为妇道人家,对与自己交往甚密者亦不加回避和掩饰,以自己的拳头抗击人性里靡秽的风念。农妇形象颇与小说另一类人物形象——悍妇相似。二者实有质上的差异,悍妇剽悍大多出自人性的嫉妒心理,以蛮悍强势著称,又通过恶劣的暴力行径外化显露出来,多体现对丈夫的报复。农妇“拳石交施”实际上是出于对某一伤风败俗行径的愤懑而施以暴利,并非带有蛮悍强势的性质。农妇对贫者的施给和对秽尼的拳打,实质上是读一社会风尚败落的鞭笞和对温馨的世俗人情的倡扬。农妇是凭自己崇真崇善的心性来行使“侠”的行为。这种侠与传统意义上以武行侠有着技术层面的实质差别。对此,异史氏赞叹:“世言女中丈夫,犹自知非丈夫也,如并忘为巾帼矣。其豪爽自快,与古剑侠何以少殊,毋亦其磨镜者流耶!”农妇“爽豪自快”举止间深备侠义风格。

蒲氏在《聊斋志异》里塑造的侠女人物形象,突破了侠文化“以武犯禁”“快意恩仇”的思维模式,以女性特有的特征来展示另外一种行侠的风格,将带有“神性”色彩的侠女赋予人间世俗的生活特征,并且引入生活中活生生的人物(农妇),丰富侠女形象的类型,是对清前游侠、侠客人物形象塑造的继承和发展。对侠女的塑造也对后来侠文化人物形象的塑造产生深远的影响,后世武侠小说女侠客并非只是男性的陪称,在新武侠小说里(如梁羽生《江湖三女侠》),她们同样可以以小说主人翁姿态,在新的江湖里自有一番作为。(孙李龙)

,