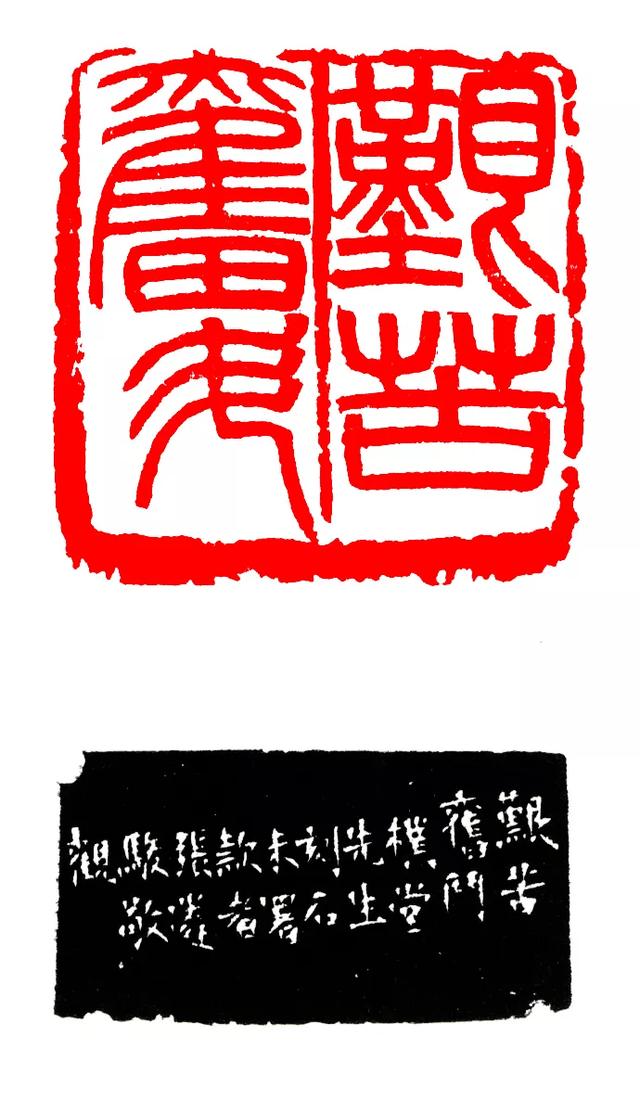

上海《书法》杂志曾刊登吴朴堂先生的两方“艰苦奋斗”大印,两方都是朱文,本人均未署款(现款为后人补的观款)。其中仿浙派的一方收录在《朴堂印稿》中,而另一方仿吴昌硕的则未曾出现在他的印谱中。这两方印,朴堂先生之所以都不署款,很可能知道它们都是问题印,万一流传出去,恐会被后人诟病!

△艰苦奋斗(吴朴堂刻)

△艰苦奋斗(吴朴堂刻)

眼尖的朋友想必已经看出来,这两方印都把“鬥”字刻成了“斗”,属于很典型的错别字。

而今年1月19日,江苏某报刊登的一付对联也出现了类似的问题。春联的书写者是中国书协理事、江苏省书协副主席、南京大学书法教授黄正明先生。对联下联是“鬥丙回寅万户春。”

鬥丙是个什么东西?写错字了,这俩字错得不应该啊。斗柄回寅是个成语。斗指的是北斗,绝对不能写成鬥。柄,指的是北斗的第五至第七星,不能写成丙。

我们先来说“斗”字,“斗”字的甲骨文就是一个有柄的可以盛放粮食的器具(有度量作用),古代十升为一斗,十斗为一石。

△“斗”字演变

“斗”字到了小篆以后讹变很厉害,与甲骨文相去甚远,到了楷书之后就更无法看出其原来的构造本义了。“斗”字的含义有很多,列举如下:

凡是以上含义,“斗”字的篆文必须写做

,而不能写成

。这里举两个印例 ,一方是赵之谦的“为五斗米折腰”,还有一方是王福庵的“斗酒散襟颜”,这两方印中的“斗”字都是容量单位,所以都用

,而不用

。

△为五斗米折腰(赵之谦刻)

△斗酒散襟颜(王福庵刻)

再说“鬥”字,它的甲骨文正是两个站立的人在互相撕打的样子,非常形象生动。到了小篆以后,两只手变形严重,两个人弓着腰面对面,耳鬓厮磨,看起来亲密无间,已经完全看不出打斗的样子,实在是无趣得很。

△“鬥”字演变

“鬥”字的含义主要还是与对打、争胜有关,具体如下:

凡是表示如上含义时,“鬥”字篆文必须写成

,而不能写成

。下面两方印,一方是邓散木先生刻的“艰苦奋斗”,一方是钱瘦铁先生刻的“我与古人斗百草”,这两方印中的“斗”字都与争胜、拼搏有关,所以用的都是

,而不是

。

△我与古人斗百草(钱瘦铁刻)

前文中吴朴堂先生那两方大印,都把“鬥”刻成了“斗”,我个人认为他刻完以后应该是知道这个错误的,所以不想署款。可能有朋友会问,会不会他自己并不知道刻错字呢?我认为没有这个可能,因为吴朴堂是王福庵先生的得意门生,王福庵先生用字严谨在圈内是出了名的,吴朴堂的篆刻创作及用字习惯深受他的影响,不至于这种错误看不出来。而且他还刻过另外一方带“鬥”的多字印“为高速度发展养猪事业而奋斗”,这里的“鬥”字就完全无误。这方印的内容现在看起来有点好笑,但在那个特殊的时代背景下并不足为奇,如果您看过整部《养猪印谱》的话,就更不会少见多怪了。

△为高速度发展养猪事业而奋斗(吴朴堂刻)

上海的张遴俊先生说吴朴堂这两方“艰苦奋斗”之所以用“斗”而不用“鬥”,是为了避免印面太满,即章法上的需要。这一点我不敢苟同,如果为了章法需要,就可以随便用错别字代替,那篆刻用字的法度又何在?

之所以翻出吴朴堂先生这两方错字印和黄先生的对联,并不是为了抹黑他们,而是为了说明“斗”与“鬥”这两个字的用法区别。他们的成就,岂是这两个错别字就能抹黑的?个人以为,一方印,一件作品,不管是谁刻的写的,好就是好,不好就是不好,实事求是,客观评价,是我们每一个学印学书之人都应该秉持的态度。

,