第八篇第3章

曾子有疾,召门弟子曰:“启予足!启予手!《诗》云:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’而今而后,吾知免夫!小子!”

曾子:即曾参,孔子最优秀的弟子之一,他和父亲曾点都拜在孔门之下。曾子十六岁时拜孔子为师,比孔子小46岁,《论语》成书时,后世门生记其言行,尊称“子”。

曾子是直接传承孔子的一个学生,他性格内向,处事谨慎,略显迟钝,以孝著称。孔子评价他说:“参也鲁”。

孔子去世后,他的孙子子思(孔伋,孟子之师,《中庸》作者)托孤于曾参,曾子一边收徒办学,一边悉心教导、抚养子思,使子思终成一代大儒。

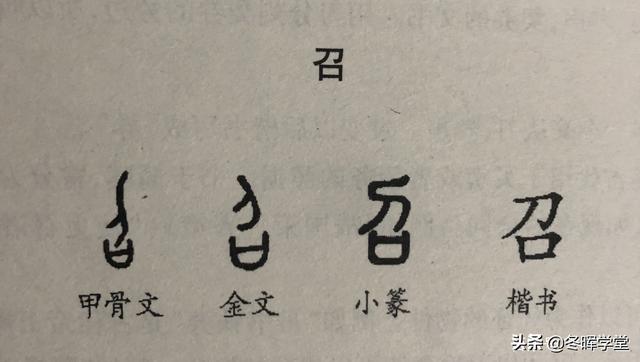

召:形声字,本义为召集、号召。音zhào,甲骨文上部是“刀”,是一种切割工具,在这里作声旁表音;下部是“口”字,在这里作形旁,因为召集、号召都要用口发出呼唤。

召特指君王唤使臣下,又指长辈呼叫晚辈。由召唤引申为招致、导致,此义后用“招”表示。

文献中召公奭之“召”读为shào,本是召公奭的采邑,也作“邵”,召和邵都是中华姓氏。

手:拳也,象形字,清代文字学家段玉裁注:今人舒之为手,卷之为拳,其实一也。

手字的初文始见于西周金文,字形像人的手,有五指。如《诗经》:“执子之手,与子偕老”。在古文字里,手作偏旁通常写作侧面形(“又”)。

手本义指人体上肢前端能拿东西的部分,人使用工具的上肢前端。

引申作动词,表示手持、用手拿着,如《公羊传·庄十三年》:“曹子手剑而从之。”

手又引申为自己亲手做,司马相如《上林赋》:“手熊罴。”还引申指小巧易拿的,又指代人。如“歌手”。

手也作量词用,用于技能、本领。如“一手绝活”。

手也是汉字部首之一,作左偏旁时写作“扌”。用手作意符的字可以分为两类:一类是名词,指手的部分,如:拳、掌、拇、指;一类是动词,指手的动作,如握、持、打、攀。

本文的“启予手,启予足。”意为:放开我的手,让我自己走。

战战兢兢,如临深渊,如履薄冰:该句出自《诗经•小雅•小旻篇》,曾子引用这几句诗来形容自己一生谨尊礼法,谨言慎行的生活态度。

今:是时也,从亼(ji,)从及。今是会意字,甲骨文像一个人张口向下伸舌头,表示“饮”。今的原义就是“饮”,现已消失。也有一说:今是吟的初文。

现在的“今”被假借为目前、这个时候、现在、当前,如陶渊明的《归去来兮辞》:“觉今是而昨非”。

今也指现代,如《孟子·梁惠王下》:“今之乐,犹古之乐也。”

今也有“假使”、“如果”等意,如《墨子·公输》:“今有人于此。”

今也指“这”,如今次,今遭,今早。

以“今”为偏旁的字都有即时、面对等意思,如:琴、吟等。

全文理解为:

曾子得了重病,他叫来众弟子,弟子们搀扶着他,曾子说:“放开我的手,让我自己走,《诗经》说:‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。’从今往后,我就可以免除这样的担惊受怕了。孩子们!”

由于曾子是《孝经》的作者,所以历代先贤们,比如郑玄、程子、朱子等,喜欢把本文的解读往“孝”的一面靠,未免太过牵强。

他们认为,曾子说的“启予手,启予足”是:掀开被子看看,我的手足还在不在。因为“身体发肤,受之父母,不敢毁伤。”我的手足都还在,我可以放心了,我是“孝”的。

如《论语集解》里头引了郑玄的批注说,“启,开也。曾子以为,受身体于父母,不敢毁伤之,故使弟子开衾视之也”

儒家思想从汉武帝之后被扭曲,变得面目全非,《孝经》中的“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”是对人们爱惜身体的一个提醒,并不是要求人们走路也要小心翼翼、战战兢兢,做事也不必放开手脚。

孟子曾说:“生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。”在道义当前,性命尚且不要,又何况是“毁伤”?

所以,先贤们的解读是有问题的。

曾子在本文想提醒弟子们,人的一生始终要保持遵礼守法,谨言慎行,不得马虎,要践行终生。

孔子曾说:“邦有道,危言危行。邦无道,危言慎行”,在无道的春秋末期,每个人都活得很危险,如履薄冰,如临深渊,战战兢兢,曾子因为自己能得以善终而感到庆幸,同时,反复叮咛弟子们要向他学习。

回到现实生活中,我们同样应该始终坚持遵守规则、法律的心态,谨言慎行,不能放肆。

关于曾子的三个故事

西汉·刘向《列女传·鲁黔娄妻》中记载一个故事: 黔娄死,曾子往吊,见以布被覆尸,覆头则足见,覆足则头见。曾子曰:“斜引其被则敛矣。”黔妻曰:“斜而有余,不如正而不足也。”

白话文:春秋末年,鲁国的黔娄与曾参是同窗好友,一生为官清廉。黔娄去世时,曾参与弟子前往吊唁。

曾参到了黔娄家里,看到黔娄的尸体静卧于榻上,用块白布覆盖着。由于这块白布短小,盖头露脚,盖脚露头。曾参就说:“把布斜着盖,不是头脚都盖上了吗?”

黔娄妻说:“斜而有余,不如正而不足。先生生前不邪,死而斜之,这样会违背先生生前意愿的。”

黔娄是春秋末年齐稷下先生,齐国有名的隐士。鲁恭公曾聘为相,齐威王请为卿,皆被其拒绝。

后隐居于济之南山(今济南千佛山),凿石为洞,终年不下(今千佛山中有黔娄洞),曾著书《黔娄子》四篇(已失传),号黔娄子。

他尽管家徒四壁,然而却励志苦节,安贫乐道,洁身一世的端正品行为世人称颂。

后人引用此典故,比喻宁可坚持自己立身的准则而失去利益,也不因有利可图就放弃原则。

《韩非子》中有一个故事:曾子之妻之市,其子随之而泣。其母曰:“汝还,顾反为女杀彘。”

妻适市来,曾子欲捕彘杀之,妻止之曰:“特与婴儿戏耳。”曾子曰:“婴儿非与戏耳。婴儿非有知也,待父母而学者也,听父母之教。今子欺之是教子欺也。母欺子,子而不信其母,非所以成教。”遂烹彘也。

白话文:曾子的妻子到集市去,她的儿子一边跟着她一边哭泣。他的母亲(曾子的妻子)说:“你回去,等我回家后为你杀一头猪。”

妻子到集市后回来了,曾子就要抓住一头猪把它杀了,妻子制止他说:“我只不过是与小孩子开玩笑罢了。”

曾子说:“小孩子是不能和他开玩笑的。小孩子是不懂事的,是要依赖父母学习的,并听从父母的教诲。现在你欺骗他,是在教他学会欺骗。母亲欺骗儿子,儿子就不会相信自己的母亲,这不是教育孩子该用的办法。”于是曾子马上杀猪煮了肉吃。

父母是子女的第一任启蒙老师。父母的言行对子女将来的成长起很大的作用,所以有见识的家长在孩子面前处处以身作则,以培养他们良好的品德。

曾子这样做完全是正确的,他用自己的行动教育孩子要言而有信,诚实待人,别看杀了一头猪,眼前利益受损,但从教育子女的长远利益看,大有好处。

《礼记》中有记载曾子易箦(读音为zé)之事:曾子病重,乐正子春、大儿子曾元、小儿子曾申及一个童仆在身边服侍。

童仆看到曾子所用的席子花纹华丽,就问是不是大夫所用的席子,曾子听到了,突然惊醒过来,坚持让弟子们帮他把席子换掉,因为这是不符合礼的要求的。

同时,曾子还对乐正子春说:“尔之爱我也不如彼。君子之爱人也以德,细人之爱人也以姑息。吾何求哉?吾得正而毙焉斯已矣。”

意思就是“你爱我不如那童仆,君子爱人是用德行,小人爱人是姑息迁就。我现在还要求什么呢?我只盼望死得合于礼法罢了。”

于是大家扶起曾子,换了席子,再把他扶回到床上,还没有放安稳,曾子就去世了。

,