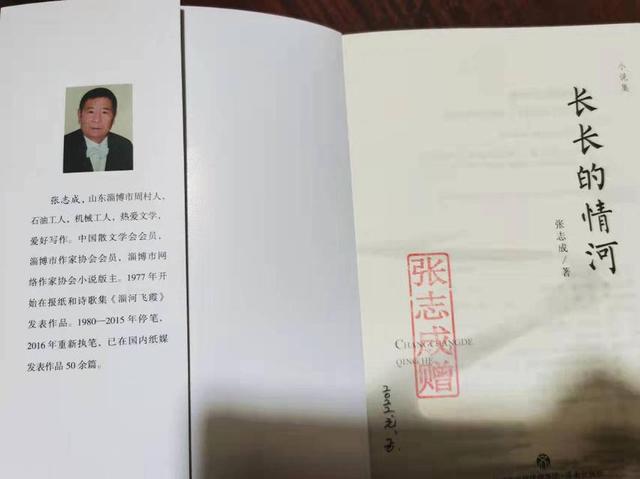

张志成老师,山东淄博市周村人,热爱文学,爱好写作,中国散文学会会员,淄博网络作家协会小说版主。出版作品《长长的情河》。

今天下午,有幸跟张志成老师通了电话。听得他在电话里滔滔不绝的谈论对文学的痴,对写作的迷,说自己的笔名“疯子”就是这样来的。

我是把写作当成一种爱好兴趣来的,就像很多人喜欢养花、养鸟、下棋,打球或者喝酒。我觉得阅读恰似空气,写作恰似生命的乐趣。

他说不然,他说自己半夜里想起来就会起来写…..他不止一次向别人表达这种写的痴狂,让我想到了一个词“不疯魔、不成活。”

其实,据我了解,就我身边的很多写者来说,其实是因为生命里有太多不得不写罢了——用写抒发生之痛苦,抒发人生的感悟,这是一种诉求,也是一种寄托。喜欢写作的人都敏感脆弱且孤独内敛,写作自然而然又痛苦无比,犹如贝母孕育珍珠的过程,我不记得从哪里看的这个比喻,想来真是贴切无比。

张老师不是把写作当爱好虚度余生,而是把写作当做生命来经营啊。

听他淡然叙述自己去年住院数月,几番九死一生的事情,虽寥寥几句带过,但其中惊险可见一斑。我想象得到几次被推进手术室,命悬一线的险象环生,想象得到被病魔折磨肉身时的强大痛楚,想象得到儿女们的悲痛,却想象不到他徘徊生死边缘时的心情。他虽重疾缠身,我却从他的声音里听不出丝毫孱弱和无力的痕迹。

我因为自身的经历和亲见身边亲人的病痛,所以感悟到健康的重要,认为要先养生,才能做别的。

但是养生这个词,我此刻想来对一个久被绝症判了死刑的人来说,是多么奢侈的事情。

他不愿多谈自己的病痛,也能坦然的笑谈生死。可是我却不得不感佩他面对疾病和生死的态度。在他面前,我深深地感到了自己的渺小,一个数次从死亡线上回来的人,他对生命的领悟是何其深刻、何其博大,我还在他面前妄谈养生,这何其可笑!

他说好的心态,我从他的言语里感受到了:人生在世,活着一天,开心一天,活一天,写一天。这就是他所想的吧。

自他被死神宣判后,历经十年还活着,就很说明了他的态度。

他不爱说自己的病,但说起他喜爱的文学来,侃侃而谈。

他说起写作的人有很多种,有写散文的,却怎么也写不了小说。写小说是需要丰富的想象力,和大量人生阅历做积累的,我能理解,我就是一个迟迟不能动手写小说的人,要说阅历匮乏不见得,说到底,可能缺乏的还是信心吧。小说里自成一个天地,写作的人就是这天地的主宰,所以淄博籍作家宗利华说,小说家必须是一个杂家,我的理解是小说家是其作品里的上帝、造物主,是全能视角的,这样才能把小说里的天地塑造的完美贴切且符和现实。

张老师的一辈子就是个传奇,他在其小说《石头缘》里写的主人公乞过讨,曾游历十几个省、做过小买卖、也创办企业,这何尝不是他自己的人生写照,小说里的人物未必是他自己,但小说里的生命观、价值观、爱情观却一定是作者自己的。

我想,张老师作为从村里走到城里的成功创业者,孩子们自己也有厂子,这种经历本身就是村人的榜样,但他更津津乐道于自己的小说被大多数人知道。他的书被村里人拉回去收藏阅读,这更是他愿意向别人说起的一辈子的成就。

作品就是作家的孩子,作品里有作家的影子。张老师的小说人物大都洋溢着一种不甘被命运摆布的顽强生命力,不论是《石头缘》、《无光恋歌》还是《她从那边来》《风吹过大山的声音》……他表达的爱情观也是自由的、不惧世俗的,他小说里的人物命运暗合着善恶因果,他相信善有善报,恶有恶报。他的生命观是昂扬的、进取的,哪怕他曾经遭受了那么多不仁的待遇,他也信奉精诚所至、金石为开,相信只要不懈努力,就等得到月圆花开。命运幸与不幸,全在一念之间。只要活着,就是泼辣的,洒脱的,有希望的。只要能把真善美让更多人看到,写者的文字就是有价值的。

壹点号木一

,