说到南京的“山(脉)”,许多学者开篇都是从宁镇山脉入城说起。

历史上南京城市防区地形示意图(图注)

宁镇山脉由东入城,分为三支,北支由东往西即宝华山、栖霞山、乌龙山、芭斗山、幕府山,沿江西南转向狮子山、四望山、马鞍山、清凉山(石头城);中支由东往西即紫金山、九华山(古覆舟山)、北极阁、鼓楼岗、五台山,在清凉山与北支交合;南支由东往西南即青龙山、马鞍山、方山、雨花台、将军山、牛首山、岱山至江宁镇三山矶入江。尽管这个论述不怎么严密,但也清晰地勾画出南京防区的地貌地形。如果从军事的角度看,只论述宁镇山脉入城三支,范围过小,而且各支中每座山在军事上的地位作用大相径庭。举个例子,中支中的紫金山西延的一串小高地(九华山、北极阁、鼓楼、清凉山)不仅在体量上与紫金山不在一个等量级上,在军事价值上也不在同一水平上,只处于战术地位。六朝时期,九华山处于建康宫城东北,控制此山后,可就近俯瞰城内守军。东晋苏峻叛乱,刘裕平定桓玄之乱,都是先占此山,攻击宫城侧背,得手入城。清凉山(石头城)在六朝时期,即秦淮河从石头城下流入长江的时期,还是发挥了重要作用的。但随着长江西移和秦淮河河口北移后,清凉山就失去了军事价值。至于北极阁和鼓楼,可以说没有什么军事价值,除北极阁在同盟会江浙联军进攻南京时作过清军的指挥部外,其余在南京城区作战中未见发挥什么作用。

历史上南京城市防区地形示意图(图注)

本文论述南京军事地理环境的“山”,采取更大的范围,即从东北面、北面沿江包揽南京城的宁镇山脉及其北支;南京东面、东南面隔断秦淮河流域与太湖流域的茅山山脉,此山由句容县宝堰镇向南经茅山镇、薛埠镇,转向东南东芦山;南京南面由东起溧水的石湫镇进入横山山脉,经凉帽山、丹阳镇、云台山,至马鞍山市采石矶入江;长江西北面、西面的老山山脉,东北起浦口大顶山、向西南经大椅山、汤泉镇、亭子山,进入安徽和县境内的石杨镇、如花山。由“四山一水”(即宁镇山脉、茅山山脉、横山山脉、老山山脉和长江)包围的这一片地区,是近现代南京的战术防区。

在南京历史上,战术防区也有一个由小(如南京城区)逐步扩大的过程。六朝的战术作战,基本在宁镇山脉入城的三支间进行,渡江作战范围也基本上是东面的京口(镇江)和西南面的姑孰(当涂)两点。到近现代,战术作战的范围扩大到了本文论述的地区。如太平军在江北“三浦”与江南下关夹长江与清军的作战,在溧水东坝双方的争夺。抗日战争南京保卫战,城防作战首先在东面的汤山、东南面的淳化、南面的秣陵打响。这一线民国政府在战前就修筑了外围阵地,尽管这一线阵地远未完工,但防御构想是完全正确的。特别中国守军王耀武、张灵甫部在外围淳化阵地的顽强抵抗,应不为南京人民所遗忘。

“四山一水”所包围的这一片地区,在自然环境上也具有相对的独立性。南京北面和西面不必多说,由宁镇山脉、老山山脉和长江与外界相隔;东面、东南面茅山山脉,把太湖流域隔在外面;南面的横山山脉与石臼湖、固城湖、丹阳湖等湖共同把皖南山区东北部,即宣郎广地区相分隔。这一地区的相对独立性,还表现为史前地形的形成,是由于古秦淮河和丹阳大泽的共同作用。北部形成秦淮河流域,包括现在的南京城区;南部随着长江西移与丹阳大泽逐步分离,丹阳大泽这一片低洼之地,形成一个湖区,如石臼湖、固城湖、丹阳湖和安徽的南漪湖。东汉开始对这一带进行开发,推广牛耕,兴修水利,围湖造田。在今溧水、高淳、湖熟、溧阳一带开垦为万顷良田,在历史前期南京人口不多的情况下,“湖熟熟、天下足”,即可供南京人口自给自足,成为南京的粮仓,为南京历史前期建城建都做出了贡献。《建康实录》说秣陵“舟车便利,无险阻之虞;田野沃饶,有传输之藉……进可以战,退可以守。”

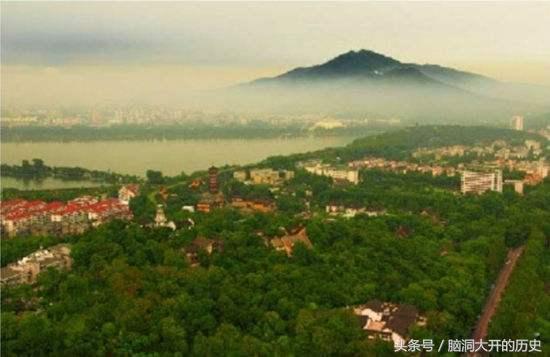

远处紫金山,近处玄武湖(图注)

山的“线”和“点”。南京的“山”在军事地理上的价值,主要体现在“线”和“点”上。所谓“线”,即防线,也就是防御地带,沿山脉自然形成防御地带或人工构筑防御地带。所谓“点”,就是防御据点或要塞,小的可称防御支撑点。南京的山脉由于自然分布和走势,都不能形成闭合的防御圈,但也起到分割进攻之敌阵形的作用。如北军渡江南进,只能从江北老山山脉如花山、星甸镇之间的缺口进抵长江边和县和乌江,古时两山之间设夹山关;北军过江后遇幕府山、乌龙山、栖霞山、宝华山等宁镇山脉一脉相阻,也只能从山间缺口通过,如下关、燕子矶东、栖霞镇北、龙潭等。上述各“点”都是历史上南京城北攻守双方必争之地。其中幕府山距离城区最近,也是最重要的防御要点。历史上幕府山至少发生5次重要的战事,其中朱元璋的龙湾大捷和郑成功兵败江宁,主要战场就在幕府山。南京城东面在宁镇山脉和茅山山脉之间,有句容、宝堰平原,形成约24千米的宽大缺口;宁镇山脉和青(黄)龙山北端基本相连,之间的狭窄通道正由汤山镇座落其间,这是由太湖北走廊西进南京的必经之路,汤山镇、麒麟门和阳山碑材地域在抗日战争南京保卫战中都发生过激烈战斗。南京东南面茅山山脉和横山山脉、石臼湖之间的缺口,由溧水县城和句容天王寺坐镇;这一方向近方位青龙山南端方山、雨花台属战术防御地带,由淳化镇、秣陵关、方山、雨花台镇守,这里是由太湖南走廊北进南京的通道,历史上争战无数,本文其他部分都有涉及,这里不再赘述。南京西南面沿江北进有安徽马鞍山采石矶、牛首山、将军山、石子岗(雨花台)挡道,历史上吴楚“衡山之战”后争战无数,这里是长江中游势力东下和中原政权南下过江后的必取之地。

上面在说“线”的同时,也论及到“点”。这些战役要点、战术据点(要塞)都卡在要害部位。攻防双方激战,一般都围绕“点”展开。所以“点”的建设为历来南京防御方所重点经营。为了以点控线进而控面,清朝和民国时期在狮子山、老虎山(幕府山之一段)、乌龙山、紫金山(天堡城、地堡城)、雨花台建有五大炮台,建设后期已比较完备,它们的火力覆盖范围,有的已能重叠,形成相互支援之势。重要的“点”上,或设“关”、设“城”、设“桥”,设“门”。先后设有清流关(今滁州境内)、昭关(今含山境内,伍子胥过昭关之“昭关”)、夹山关(今和县境内)、大胜关、上关、下关、大水关(上4关都是长江边的水关,临检过往船只,也可能作为海关收税。古上关位于今上新河附近,大水关位于今燕子矶与笆斗山之间)、秣陵关,越城、石头城、西州城、东府城、丹阳城、金陵城、金城(南京东北,今位置无考)、紫金山上下的天堡城、地堡城,明外郭上的上元门、尧化门、麒麟门、沧波门、高桥门、安德门,朱雀航、上下浮桥、清溪桥、河定桥、铁心桥。这些关、城、门、桥,在南京历史上都是激战之地。

,