血糖监测是控制糖尿病的五驾马车:控制饮食、增加运动、健康教育、血糖监测、药物治疗中的重要一环。定期监测血糖,可以了解患者血糖控制在什么水平;是否达标;是否有低血糖发生的趋势;了解饮食控制、运动及药物治疗是否达到预期效果,并为调整治疗方案提供依据。因为便携式血糖仪的普及,为家庭自我监测血糖提供了方便。但是在工作实践中,很多人不重视血糖监测,而且在血糖监测中存在很多错误的认识和做法,导致血糖监测结果的不准确,从而影响了医生的判断、影响了治疗效果,更有甚者会导致严重的不良后果。今天我们就来总结一下血糖监测过程中出现的一些错误希望大家能够避免:

错误一:血糖仪操作不规范导致监测结果不正确

1、 消毒方法问题:使用碘伏、或碘酒消毒导致测试结果不准确;用酒精消毒时,没有等手指干燥后就采血,因手指残留有酒精和水从而影响结果

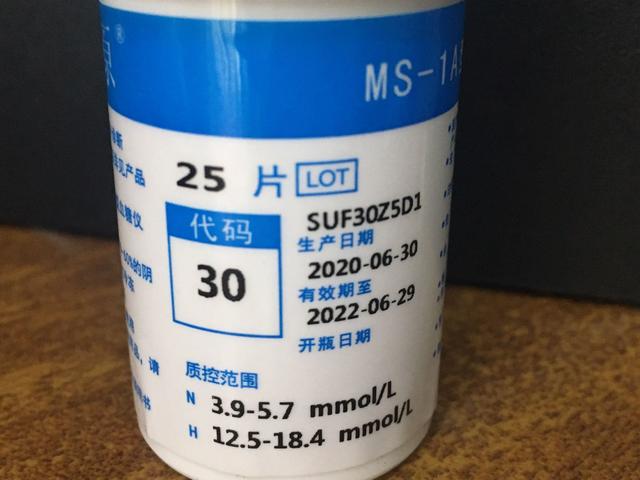

2、 血糖仪上的CODE 码与试纸条上的CODE 码不一致,

在检测血糖之前需要核对仪器上的代码与试纸条包装上的代码要一致,否则测试结果不准确。

3、 试纸条吸水性较强,试纸条取出后应立即使用,避免在空气中放置时间过长。取出试纸条后应立即盖上盒盖,放置在阴凉干燥的地方保存,避免试剩余的纸条保管不当;也要避免使用过期的试纸条

4、 刺破皮肤后千万不要挤压,以免混入组织液而影响检查结果。如果是寒冷的冬天或末梢循环不好的患者,可以搓揉、按摩、轻轻的甩动手指,或者贴身热敷使局部温度升高,增加血液循环

5、 一定要等血糖仪上出现滴血符号后才能把血滴到试纸条上的测试区,有些试纸条是把血液滴到试纸条上的测试区的,而有些试纸条是从侧面或前端部位吸入血液的,不是把血液直接滴上去的。测试前注意看一下说明书,或者反复测试一下。

6、 便携式血糖仪避免在10度以下低温或30度 以上高温环境下使用,血糖仪也要避免反正电脑、电视等磁场附近,测试血糖时,测试者和被测试者都不要接打手机,以免影响测试结果。

错误二:检查血糖前停服降糖药、有意减少饮食量

很多患者在测血糖的前一天或者是测餐后血糖的当餐吃的比较少(不是按我们平时的正常饮食来吃的),这样测的结果也许比较理想,但是却不能代表我们平时真实的血糖水平。在测试空腹血糖的前一天晚上或者测餐后血糖的当餐有意少吃或者停服降糖药物,都会导致监测结果的不准确。无论是化验空腹血糖还是餐后血糖,都不宜停药、不要增减饮食量。化验空腹血糖时,头一天晚上的降糖药物(包括胰岛素)和进餐应当和平常一样;化验餐后 2 小时血糖时,当餐的药物(包括胰岛素)和进餐量也应当和平常一样。监测血糖的目的是为了了解在现有的治疗方案下我们的血糖控制情况,是否控制达标,是否有低血糖趋势、是否需要调整治疗方案,如果

检测之前患者擅自增减药物或饮食量会导致:检测结果不准确,从而不能真实反映病情,会造成血糖的波动和难以控制,也会影响医生的判断,甚至会导致严重的后果。检测血糖前也要避免剧烈的运动,避免抽烟。

错误三:在家吃完药或者注射胰岛素之后再到医院抽血化验

有些患者记住了医生所说的:测血糖时要正常饮食和正常吃药,所以先在家吃完药或注射完胰岛素之后去医院抽血化验血糖,这样做是非常错误的也是非常危险的。因为的医院就诊是一个非常复杂的过程,要挂号、缴费、排队,时间长短无法控制,所以无法及时进餐,这样特别容易造成低血糖,另外吃药或注射胰岛素时间过长也会影响空腹血糖的检测结果。应该在抽完血之后,吃药或注射胰岛素,然后及时进餐。

错误四:测空腹血糖的时候,常常空腹时间太久

生活中患者往往是头天晚上六点吃晚餐,第二天8点到医院测血糖,其实已经是空腹14个小时了。空腹血糖可以反映患者基础胰岛素的分泌水平以及头天晚上的进餐量和用药量是否合适。严格地讲,只有空腹8~12 个小时后并于次日早晨 8 点之前采血所测得的血糖才算是真正的「空腹血糖」。超过 12 小时的「超空腹」状态以及午餐前、晚餐前的血糖都不能称之为「空腹血糖」。空腹时间过长所测得的血糖可能偏低,也可能偏高(低血糖后出现的反跳性高血糖,即「苏木杰反应」)。

错误五:常把餐后 2 小时血糖理解成是吃完饭以后 2 小时的血糖

餐后 2 小时血糖是反映患者胰岛β细胞的储备功能,也就是增加糖负荷后机体追加分泌胰岛素的能力,同时也反映当餐进食量与用药量是否合适。「餐后 2 小时血糖」很多患者认为是从进餐结束后才开始计时,其实是指从进食第一口饭的时刻开始计时,到 2 小时后准时采血所测的血糖值,比如吃第一口饭的时间是7点30分,测餐后两小时血糖就应该在9点30准时采血。正常情况下,餐后 0.5~1 小时血糖升至最高,餐后 2 小时血糖降低至7.8mmol/L以下,接近餐前空腹水平。

错误六:平时监测血糖只查空腹血糖,不重视餐后血糖,也很少查糖化血红蛋白

很多糖尿病患者对餐后血糖重视不够。其实餐后血糖的是非常重要的。有些患者空腹血糖不高,但餐后血糖却非常高,因此一定要检测餐后的血糖。检测餐后血糖也有助于早期发现糖尿病或糖尿病前期的患者;与空腹血糖相比,餐后血糖升高与糖尿病大血管并发症的关系更为密切,危害性也更加严重,严格控制餐后高血糖,有助于防治糖尿病大血管并发症。空腹血糖、餐后2小时血糖、随机血糖,都反映的是采血当时的即刻血糖水平,当饮食、运动、药物相对稳定的时候,即刻血糖可以间接反映短时间内的血糖水平,而「糖化血红蛋白」则可反映最近三个月的平均血糖水平,两者的意义是不一样的,即刻血糖受偶然因素(如饮食、运动、睡眠、感冒发烧等)的影响较大,而糖化血红蛋白却不受偶然因素的影响,可以更加准确客观地反映最近 2~3 个月血糖控制的总体水平。当血糖控制稳定的情况下每年检测2次糖化血红蛋白,血糖控制不好的时候,每3个月复查一次糖化血红蛋白。

错误七:空腹血糖偏高就增加药量,不知道监测夜间血糖

空腹血糖升高的原因既可能是由于头天晚上进餐过多或降糖药(或胰岛素)用量不足所致,也就是相对药量不足,血糖控制不佳,黎明前后体内的升糖激素分泌增多,导致清晨空腹血糖升高,这种现象称为“黎明现象”;空腹血糖升高也可能是由于头天晚上进餐过少或降糖药用量过大导致夜间低血糖,我们的体内为了避免低血糖,会分泌大量的升高血糖的激素,从而反跳性引起高血糖,这种现象称为。这两种情况的临床处理截然不同,前一种情况需要增加降糖药用量或者减少晚餐的进食量,后一种情况需要减少降糖药用量或者适当增加晚餐的量。因此,对于空腹血糖升高的患者,需要加测夜间凌晨2—3点时的血糖,“黎明现象”时,夜间血糖正常或升高,而“苏木杰反应”则夜间肯定会有低血糖发生。因此空腹血糖升高,千万不能贸然增加药量。

错误八:认为只要正常吃药,或者血糖达标了就不需要经常检测

有些患者因为多种原因,比如工作忙、怕痛或者血糖达标了等等,往往间隔很长时间才测一次血糖,而且只测空腹血糖,这是不对的。血糖监测是糖尿病防治当中非常重要的一环,其实即使血糖正常了也仍然需要定期监测血糖以及血脂、血压、糖化血红蛋白等指标,还需要合理的饮食控制、规律的体育运动,保持良好的生活方式,这是保证长期血糖达标的基本要求。具体频次要视患者的具体情况而定:对于病情较重、血糖波动较大的患者,为了全面掌握病情,往往需要一周选择2--3天,测全天的「血糖谱」,包括三餐前、三餐后、睡前及凌晨 3 点七个时点的血糖。另外,如生活习惯发生变化(如出差、参加宴会等)或者身体出现状况时(失眠、感冒、心绞痛、怀孕等,)也要增加自测频率。但若病情稳定,一周选择一天,检测一下空腹及餐后血糖就可以了。当血糖控制稳定的情况下每年检测2次糖化血红蛋白,血糖控制不好的时候,每3个月复查一次糖化血红蛋白。

错误九:凭着自我感觉来代替血糖监测,凭自我感觉来增减药量

确实,血糖高低变化可以引起相应的临床症状。但是,由于个体差异的关系,每个人对血糖变化的敏感性是不一样的,血糖高低往往与自我感觉并不完全一致。门诊经常遇到:有些患者空腹血糖非常高但是自我感觉非常良好,没有什么特殊的临床症状。因此,自觉症状轻重并不能准确反映患者血糖的真实水平。如果凭着自我感觉来代替血糖监测,不及时检测血糖,就会导致长期高血糖而未被有效控制,从而引起并发的发生,如果再凭自我感觉来增减药量那就更危险了。

错误十:血糖仪测的血糖没有医院抽血的准确

目前血糖仪已有很大改进,准确性,重复性都很好,方法简便易行,为糖尿病患者实现自我监测血糖提供了极大的方便。因此,血糖仪测定的结果是值得参考与信赖的,可作为血糖监测的依据之一。建议定期与静脉血糖进行比对,如发现两者差异很大,可重复测量或咨询医生。临床上,血糖仪测得的血糖值和抽静脉血测得的血糖值之间可能会有一定的差异。这是因为,血糖仪是从病人的手指侧面采血,测得的是毛细血管全血糖;而在医院是静脉抽血,测得的是血浆血糖。一般来讲,空腹时静脉血糖与指尖血糖相差不多,但饭后2小时内指尖血糖可能会略高于静脉血糖。另外,这两者的差异与不同品牌的血糖仪、病人的个体差异、不同的检测时间等等很多因素都有关。我自己进行过多次对比,整体上血糖仪的检测结果与静脉血的检测结果一致性非常高。

,