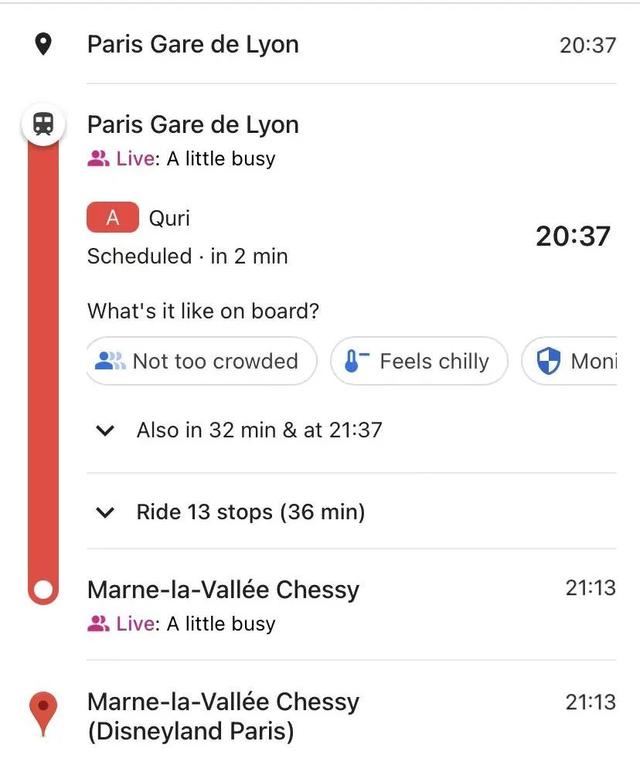

中学里的考试,不外乎语数英物化政史地生。

不管是大三门还是小四门,最喜欢做的卷子,要属语文。

在我的观念里,是没有语文考试的。所谓的考语文,顶多算是做语文卷子,如果要说得更贴切一点,应该叫做体会不一样的人生和心境,换一个视角品味生活。

写下的所谓阅读理解的答案,不过是作为这种体验之旅的一种证明,一种单向的对作者意图的一种揣度或者说回应。

如果碰上汪老的文章,这种想法就更加明显了。

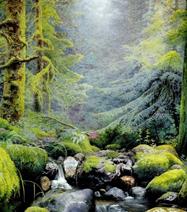

读汪老的文字,可以说是一种享受。那种如溪水般咕咕咚咚地,浅浅地诉说的感觉,让你仿佛置身于幽静的原始森林,把所有烦恼忧愁甚至不愉快都抛在脑后,就这么心平气和地,听他给你娓娓道来他的故事。什么都不用想,什么都不用管,读就是了。

1.他的作品,包罗万象,应有尽有

人生在世,离不开吃。正如俗语所言“民以食为天”。

谈起他的作品,我首先想起的,是他的文集《食事》。文集的封面上,有一句导语,描述甚是贴切,叫做“一支淡笔抒写出留存心底的人间至味”。

他对吃的描写,不像当今社会上的吃播那样夸张露骨,而是三言两语,看似平淡,实则精妙。就像古时武林中的大师,没有花里胡哨的招式,有的是实打实的功夫和点到为止的善意。

对于家常酒菜,汪老提到了拌菠菜、拌萝卜丝、干丝、扦瓜皮、松花蛋拌豆腐、芝麻酱拌腰片,可谓是扑面而来的生活气息。让人回想起一碗啤酒,几碟小菜,三五好友或是亲戚谈笑风生,叙述家长里短的情景。

他对故乡高邮的吃食也情有独钟,心怀眷恋,不仅描写了色香味等常态,还记述了一些小吃的制作方法。

对于吃,他也喜欢尝试和品味新花样,一如文学和创作。

他创作的《端午的鸭蛋》通俗易懂,描写细致,布局清晰,趣味盎然,被选入了人教版的语文课本。让孩子们从小接触这样的文字,也能刺激他们对生活的感知能力,点起他们记录生活的引路灯。

汪老不仅散文写得好,小说更是他的强项,戏剧和文论也不在话下。他著有短篇小说集《受戒》、《大淖记事》、《鸡鸭名家》、《邂逅集》等,参与了京剧剧本《沙家浜》、《范进中举》的编写,发表了文学评论集《晚翠文谈》。

他的短篇小说中,我印象最深的是《鉴赏家》,一个关于知音,又有别于旧俗千里马与伯乐的故事。

季匋民是县里的大画家,叶三是个送果子的。

叶三熟悉最好的果子的出处,专门为大宅门送果子。他给别人送果子是为了挣钱糊口,给季四老爷(季匋民)送果子却只为他的画。他是真心爱他的画。他两个精明能干又孝顺的儿子要为他做寿,他却不要,只让儿子把季四老爷送他的话拿去裱了再添口寿材。看季匋民作画,叶三能看半天,精彩处会吸气甚至惊呼,不足处也会指出。

季匋民不喜应酬,作画时,要配上花雕和叶三送的果子。他从不当众作画,但对叶三例外。他喜欢听叶三的意见,画作也常常送他,甚至让他拿去卖钱。但是叶三至去世都未曾舍得将季匋民的画作卖出。

《鉴赏家》诠释了汪老对知音的理解。两个人不论出身,不论职业,互相欣赏,互相理解,心意相通,惺惺相惜。“知音”便跃然纸上。

文字之外,汪老也擅长画画和书法。

汪曾祺说过:“在写作之余有三样爱好:写写字、画画画、做做菜,免得像一部写作机器从早写到晚。”

他觉得,画画比起文字,更抒情,更快乐。他的画跟他的书法一样,用流行语来说即“佛系“:一切凭兴趣而来,淡然而闲适。

画白梅用牙膏。

画叶子就用包饺子挤下的青菜汁。

看似随意又让人觉得体现了生活的无限奥秘。作画不拘一格,不仅是对作画技艺的考验,也是对于执笔者体察生活的一种历练。

2.他的人生,跌宕起伏,叹为观止

——童年·到处飘的生活

汪老是江苏高邮人。读高中时,日本人占领了江南,江北告急,汪曾祺便辗转借读于淮安中学、私立扬州中学以及盐城临时中学,在被战争打乱了秩序的学校中勉强读完了中学。有人说,童年的经历将会影响人的一生。也许正是这样在动乱中生活的童年经历,带给了汪曾祺面对苦难的安然自适,以及面对风浪的处变不惊。

——青年·泡出来的作家

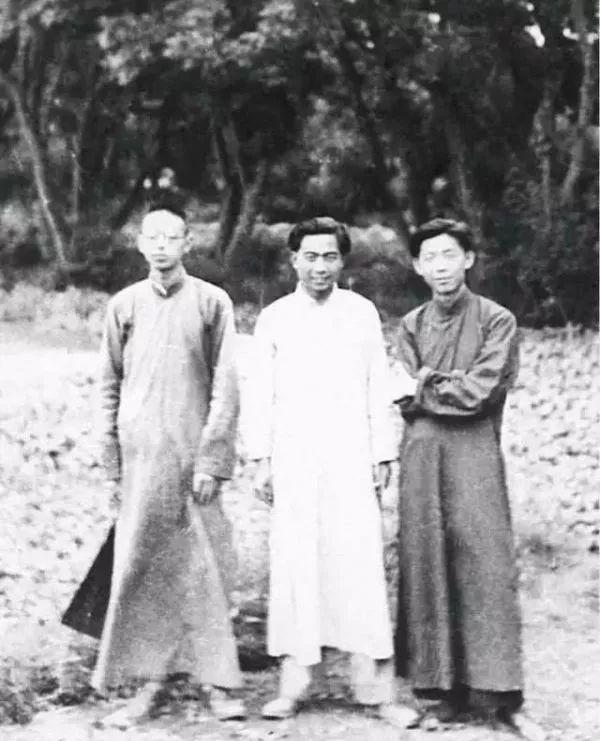

众所周知,汪曾祺从上海经香港、越南到昆明,之后以第一志愿考入西南联大中国文学系,师从沈从文。

联大时期,汪曾祺(中)

西南联大的学制是四年,他却读了五年。体育和英语不及格使他不能按时毕业,留了一年。

“我是个吊儿郎当的学生,不爱上课。”

朱自清的课,他不去。“朱先生教宋词,上课时带一沓卡片,一张一张地讲。我老是缺课,朱先生对我印象不好。”

皮名举先生的课,他不爱学。期末考试左抄抄,右抄抄,才蒙混过关。

汪曾祺喜欢在街上逛,“无目的地闲走,闲看”。看锡箔作坊的,看卖瓷器的,看卖果子的,且能够从细微的动作里看出门道来。世人只知汪曾祺写小说自然,描写传统生动,富有生活气息,殊不知这样深厚的功力是百年如一日贴近生活的本真,从乡土中细嗅烟火味,自然而然熏陶而成的。

汪曾祺泡图书馆是出了名的。他是个夜猫子,几乎每天晚上,他都去图书馆读书,随心所欲,抓到哪本是哪本,看书很杂。他读了很多书,中国的,西方的。

“我差不多每夜看书,到鸡叫才回宿舍睡觉”。

他和一个历史系的同学上下铺,那个同学极其正常,早睡早起。而汪曾祺黑白颠倒,白天睡觉,晚上看书,以至于一个学期下来,两个上下铺的同学,几乎没有见过面。

也是在西南联大,汪曾祺将从中西方书籍中汲取的营养提炼成自己的墨水,开始他自己的写作生涯。他在“大公报”发表自己的文章《复仇》,并不断在杂志上发表诗歌,小说。

汪曾祺也渐渐成了享誉西南联大的大才子,沈从文先生的得意门生。

沈从文先生甚至如是说:“汪曾祺写得比我好。”这是多么高的评价呀!

父亲那时也看了沈从文的小说,惊讶于:“小说也是可以这样写的?

汪曾祺和沈从文

——中年·动乱中看淡

“我当了一回右派,真是三生有幸,不然我这一生就更加平淡了。”言语之间是一种乐观与豁达。人生在世,总免不了苦难。有的人躲避,有的人挣扎,挣扎之后便不愿再回忆。像汪老这样欣赏这样一段经历的人,却少之又少。这也是名人与普通人看待问题的差距所在吧。

1958年,被划为右派,之后流落下放,又经历大革命的批斗。被女儿们扎彩色的小辫子他也乐呵乐呵的,下放务农更像是去体验田园生活。他就是这样,在哪都能找到自己的乐趣,无论何时,无论何地。让人联想起《肖恩克的救赎》,把苦难看成是一个游戏,享受其中,即可苦中作乐。

当然说没有伤痛也是不可能的。那些屈辱是实实在在的,只不过有的人能够换一种方式去铭记,比如汪老。

过去的终究是过去了,生活嘛,该活在当下。

——晚年·酌酒成谪仙

汪曾祺爱吃,也爱饮酒。

汪曾祺一家

汪曾祺赴美前,朋友为他送行,酒席上,他喝了大半瓶大号茅台。席后意犹未尽,又去附近餐厅喝了许多啤酒。

汪曾祺从美国返回香港的时候,给友人写了一封信,信中说,他在美国 “吃鸡没鸡味,吃肉没肉味,已淡出鸟来了”。他还特地嘱咐朋友,一定要带一瓶好酒来机场接他,好让他一下飞机就能喝到美酒。

在他70岁生日那天,他还写了一首诗,第一联第一句便是“悠悠七十犹耽酒”,可见酒在他心目中的分量。

汪曾祺和夫人施松卿

他曾说,烟、酒是他的第一生命,文章、书画才是他的第二生命。

在他去世前,他还参加了邓友梅组织的四川五粮液作家访问团,品尝美酒。最终他也因长期过度抽烟饮酒而患肝癌,最终抢救无效离开了人间,享年77岁,终成谪仙。

3.他的态度,乐观随性,热爱生活

有人曾说:“世界先爱了我,我不能不爱它。”

世界有没有先爱汪老我不知道,汪老爱世界爱生活倒是有目共睹的。他说:“我们有过各种创伤,但我们今天应该快活。”事实上,他也是这样做的。

下放期间,他画马铃薯,画一个,烤一个,全然没有表露出一点被流放的自暴自弃或是自甘堕落。他就是他,专心过他的生活。以自己的方式,装点自己多姿多彩的人生。

反观当下,又有多少人能如此。

二十了,该找工作了,三十了,该成家了。

考公务员安稳,当老师有面子,做医生工资稳……

被种种世俗的看法绑架了自己的选择,对未来的生活茫然而不知所措,对现在的生活厌弃又不做出改变,怼天怼地在网络上宣泄自我似乎渐渐成为了一种常态。

这样的时候,读读汪曾祺吧,读读他的故事,他的人生,也许你会豁然开朗,发现不一样的自己。