老子从色、声、味以及打猎、藏宝的角度说明声色犬马的物质享受、感官刺激具有极大的危害性。

图片来源丨网络

过分追求物质享受反而会丧失人生本性,会损坏人体的感官功能。现代社会充满了各种物欲诱惑,物质文明高度发达,不少人由于沉湎于各种强烈刺激的音乐,结果不仅听力大大受损,而且容易心绪不宁,以至于得了精神分裂症。如果给胎儿听强刺激的音乐,他会躁动不安。饮食口味同样如此,如果总是吃那些过辣、过咸、过甜的食物,不仅会损伤人的味觉,而且相对应的脏腑会受到损害。至于过分迷恋、沉湎于打猎、打牌、打球等游乐活动,进而将游乐变成赌博,同样会使人心灵躁动不安,甚至造成仇杀、自杀等后果。收藏宝物之风过甚,不仅使人玩物丧志,而且还会引起偷盗、造假、坑蒙拐骗的丑恶现象。所以能安于满足基本的生理需求(为腹),而不去追求过度的物质享受(为目),这是人生的智慧,同样也是快乐之源。

“ 五色令人目盲; 五音令人耳聋; 五味令人口爽; 驰骋畋猎,令人心发狂; 难得之货,令人行妨。 是以圣人为腹不为目,故去彼取此。”

——《道德经》第十二章

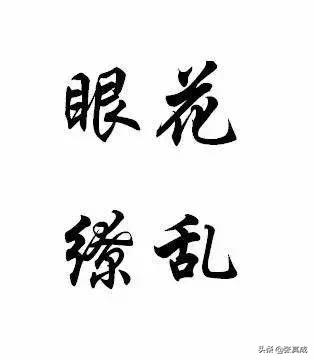

五色使人眼花缭乱,五音使人听觉不灵敏,五味使人丧失口感,纵情围猎使人心发狂,稀罕的宝物使人行为变坏。因此得道的圣人只为饱腹不为耳目享受,所以要抛弃后者选取前者。

图片来源丨网络

“五色令人目盲”。五色完全是按照五行来说,说明老子这个时候五行已经盛行了。五行:木、火、土、金、水,五色:青、赤、黄、白、黑五种基本颜色,比喻缤纷绚丽的色彩。五色分别和五行相配,实际上五色就代表了所有的颜色,这种五色不是会使人眼睛瞎,而是使人眼花缭乱 。

图片来源丨网络

“五音令人耳聋”五音:角、徵、宫、商、羽五个基本音阶,比喻纷繁、悦耳的音乐。五音会把人的耳朵弄得不灵敏了,这里不是说弄聋了。什么是五色最大的体现?一个是画画,一个是绚丽的珍宝,这些会使人眼花缭乱。那五音最大的体现就是音乐,这个音乐如果不是正音,而是靡靡之音或者什么摇滚啊,听了就会使人发狂了。

图片来源丨网络

“五味令人口爽”五味:酸、苦、甘、辛、咸五种味道,比喻丰盛的美味佳肴。五味最集中的体现就是山珍海味,经常吃这些就会使人丧失了正常的口感。

将颜色、声音、味道分为五类显然是五行思想的反映。

“驰骋畋猎,令人心发狂”“驰骋”都是马字旁,骑在马上,“畋猎”就是打猎,这样去捕杀猎物一定会使人心发狂。苏东坡那首词“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍”,说的就是去打猎。骑在马上去打猎就豪放,就心发狂。

图片来源丨网络

“难得之货,令人行妨”沉溺于追寻难得珍贵的珍宝的欲望中,就会使人的行为变坏。“行妨”就是行为变坏。一天到晚去追求那些难得的珍宝,你的行为就混乱了,就不正常了。

图片来源丨网络

“是以圣人为腹不为目”“为腹”就是为了填饱肚子,行动的目的是为了获得基本的物质保障。“目”是眼睛看的,“为目”就是为了高级的享受。所以得道之人是为腹不为目的,就是说不去追求高级的享受,只要填饱肚子就行了。“故去彼取此。”所以要去掉那个,来取这个,就是说要抛弃后者(为目),选取前者(为腹)。

图片来源丨网络

《孙子兵法》十三篇中也讲到了五色、五音与五味。“五色之变,不可胜观也。”“胜”是完的意思,就是说这五种颜色的搭配,你永远也看不完。“五音之变,不可胜听也。”五种音乐的组合变化,你永远也听不完,你说歌曲你听得完吗?“五味之变,不可胜尝也。”五味组合的美味佳肴,你永远也尝不够啊。“奇正之变,不可胜穷也。”正就是阳,奇就是阴,奇正的变化就是阴阳的变化,“奇正相生,如循环之无端,孰能穷之”,奇正、阴阳的变化永远也穷尽不了。《孙子兵法》讲怎么能取得战争的胜利,出奇制胜,那不是崇阴的吗?所以孙子也就是“阴”谋家。从思想源流来说,兵家就是道家在现实中的运用。

图片来源丨网络

我们人有时候活得很累,目的性太强,这个目的往往是高于现实的,就是“为目”。心理学里面有个词叫“目的颤抖”,就是说譬如你拿了一个绣花针,你的线要穿过它,目的性太强了你的手就会颤抖,越近越抖。所以不要把目的定得太高,为什么好多人痛苦呢,因为目的太高,达不到。

图片来源丨网络

有个台球名将,每打一场比赛前他定一个比较低的目的,他定下这场比赛他要有三个失误,所以在他失误后心情很平静,因为在计划当中,所以他就能发挥出很高的技术水平。另外一个球员,给自己定的目的很高,不能失误,一旦失误他就全垮了。所以这个叫“为腹不为目”,这是一个辩证法。老子这个人太神了,看得太透了,实际上这是达到了最高的境界,符合自然大道。

文章来源:张其成全解《道德经》

,