五味十字 绘图/@陶浒

一、五味什字渊源变迁

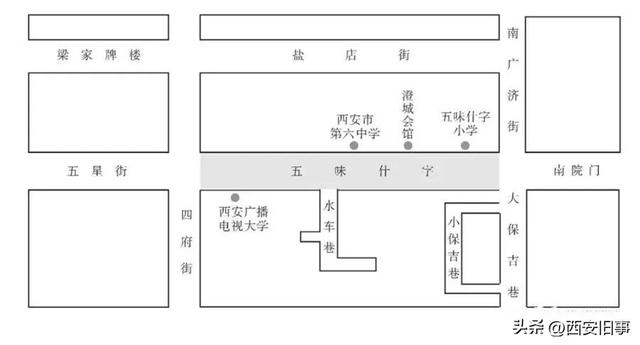

五味什字这条街,叫什字,但并非纵横交错的十字路口,而是东起南广济街南口,西至四府街的东西横街。

问了这条街上原住民,他们有人却解释:什字是由南院门西口、南广济街南口、大保吉巷北口,与现在标五味什字的街东口形成的十字。还会加上一句:这什字属于一头沉的什字。这当然算一种说法,但如按图索骥,却有点讲不通,于是,这条街什字来历成谜。

而正在笔者写《五味什字》一文时,出现评比全国哪些路名最常见,哪些路名最有趣,哪些路名最富诗意的活动。高德地图发布了《2021中国城市路名图鉴》。其中有西安的五味什字和未央路上榜“最富诗意”路名。确实,咱西安的五味什字路名最富诗意,最有味气!

这条街位于南院门地区,这条街之南到西边的含光门一带,在唐代,是皇城内鸿胪寺及鸿胪客馆地址。鸿胪寺为唐代九寺之一,掌管外交事宜,相当于今天的外交部。鸿胪客馆其功能,相当于今天北京的钓鱼台国宾馆,是外邦使节来唐都长安时的落脚之处。这条街的北侧,是唐代宗正寺,中国古代官署,也是九寺之一。该寺的职能是管理皇室宗亲事务,所谓“掌皇九族六亲之属籍的范围”。因为唐代道教是国教,所以宗正寺还管理道士、僧侣。

《碑林区志》载:“五味什字……元代时这里因药店密聚,故什字口与南广济街统称为药市街。明清时期因这里药店集中,遂以中药之甘、辛、酸、苦、咸五味而称五味什字。”

“五味”之说,还有人生五味的“酸、甜、苦、辣、咸”,其中我欣赏一说:“苦才是人生!”什么“苦尽甘来”“五味杂陈”“吃得苦中苦,方为人上人”等,读来都意味深长。其实,中药之五味,主味同样是“苦”,喝中药的人,对苦味的体会最真切,例如“良药苦口利于病”。因之这样理解五味什字的所包含的内蕴可能更丰富。

《周礼•天安•疾医》记载:“以五味、五谷、五药养其病。”我国医药自古讲求“四气五味”。四气指药物有寒、热、温、凉四种不同的药性。

另外,有人把五味什字的街名和这里的许多名贵小吃联系起来。还有说法,在什字这里可能曾是唐代鸿胪馆内烹调的地方,或者曾是集中卖调料的地方,所以取“五味”之名。但笔者以为,这有点牵强,把一个街巷名字渊源弄复杂了。因之,我以为此街得名源自中药比较靠谱。

五味什字的特色曾经是中药店会聚、各省会馆云集。现在五味什字街有32个门牌,292户,1943人(是1983年的数字),属南院门街道办事处管辖。解放后铺设沥青路面,长290米,宽12米(包括宽窄不等的青砖人行道)。南北人行道边上植有成行的五角枫。驻有西安大学、西安市第六中学、西安市结核病防治所、藻露堂中药店等七个单位。南侧临街现在还是旧平房多。在南侧东段的原山东会馆(今结核病防治所)西侧有一条南北走向的窄半截巷名“水车巷”,清代就有此巷,当年巷内略呈“十”字状,后来变得较直,长199米,宽2.5米,青砖铺路,共有17个门牌号。现在此街已在西安旧城改造中消失了。

五味什字街北侧临街,除几间旧式二层商店楼房,余均为解放后建的平房和新建的楼群。在街北侧的人行道上,从东口到西口全是农贸市场的范围,摆满了蔬菜、猪肉、蛋类、豆制品等。

五味什字于“无产阶级文化大革命”开始时的1966年,曾易名五星街中段,1972年恢复原名。

藻露堂 绘图/@陶浒

二、五味什字的中药店

《长安志图》将今南广济街称为药市街。清《西安府图》将南广济街南部称作五味什字。曾经从明清两代直到民国初年,五味什字这条街道及其周围药业汇集。开设有藻露堂、复元成、树仁堂、万年堂等多家中药店,成了药店一条街,西安城中老百姓买药的首选地。

因了这里是大药铺集中的地方,因“药”名而名传四方。所以,说五味什字,那就首先从这条街的药铺说起吧!

五味什字的中药店,尤以藻露堂、敬元堂(在西大街桥梓口另设有“西敬元堂”)和敬信堂等影响最大。这几家药店当年名声显赫,很有点历史。药店里销售种类繁多的中草药、丸散及珍贵药材,打出的广告招牌有“遵古炮制”“祖传秘方”,还有“童叟无欺”“货真价实”等等。因之生意兴隆,财源滚滚。

五味什字的中药店多,因之东关药材商贩们口中流行一句顺口溜:“走楼东,过楼南,五味什字谝闲传。”这说明药材行和五味什字这些药店来往不是一般的密切,经常去五味什字的中药店谝闲传。

《西安市志》载:藻露堂“位于五味什字。开设于明天启二年(1622),是中国现存最老的中药店。营业面积100平方米,职工13人。该店祖传秘制的中成药培坤丸,因对妇科病疗效显著而闻名省内外,数百年来经久不衰。经营汤剂、饮片590种,中成药、保健制品等600多种。1990年销售收入60万元,实现利税7万元”。当时藻露堂由西安市药材公司领导,仍在原来的以木结构为主两层高三间宽旧式门面商店房内营业。

《西安市志》在“中药零售”中有:“新中国成立初期,西安市的私营中药零售店有100多家。1956年全行业公私合营后,私营中药零售店调整为64家,按地区划归6个中心店管辖。”其中专门提到:“藻露堂中心店管辖五味什字、西关地区的8家中药店。”

解放后,随着社会进步,商业发达,人民逐渐富裕和实施公费医疗制度,城内外各大街都设有几处国营中药店,五味什字繁华的药业已成陈迹了。是呀!朝代更替,沧桑巨变,市场兴衰,绝对不会依人的意志转移,至今以上中药铺多已无踪无影了,甚至连“藻露堂”也被彻底拆迁,离了原址。虽然说五味什字这条街上曾经的藻露堂人尽所知,但关于它的历史演变,传奇故事的具体细节,却鲜为人知。下面待我另文《十说藻露堂》来介绍。

五味什字中药店中有个敬信堂,我认识的文友中有位叫李兴茂的。他告诉我说:他是未央区建章路街道北皂河湾村卫生室负责人,他的医术传承和敬信堂有渊源,为西安敬信堂第七代中医学术流派传承人。他这一流派可上溯到第四代传承人、中医师赵耀亭。

赵耀亭(1872—1961),西安北郊西马家寨人,在西安“敬信堂”坐堂医生20余年。赵耀亭曾孙赵越著文《曾祖父赵耀亭和敬信堂》回忆说:“太爷爷赵耀亭开始在五味十字‘敬信堂’干。拟方配制丸药、散剂,在柜台帮忙抓药、取药,给病人把脉、开药方。天长日久,曾祖父忠厚诚实的人品和精湛的医德、医术引起‘敬信堂’掌柜的注意,便请他当了坐堂先生。”

赵越还说:我太爷爷“敬信堂”的师父姓惠,小时候太爷爷领我去给惠老太爷拜过年。太爷爷还经常告诉我,西安“敬信堂”是220多年的老药铺,和五味十字“藻露堂”一样在西安城负有盛名。“敬信堂”以济世为民,诚信至上为宗旨,药工技艺娴熟精良,中草药洗晒烘干,切碎蒸炒,遵古炮制一丝不苟。治疗儿科、妇科、内科、疮疡病有治法独特,疗效显著之妙法。太爷爷赵耀亭在“敬信堂”坐诊,凭医者仁心,高超医术,为病人解除病痛,受到好评。他的名气也越来越大。……1941年7月至1944年3月,国民党中将熊斌任陕西省政府委员和省政府主席期间,慕名请赵耀亭为护理医师,首选“敬信堂”的药物。20世纪30年代,太爷爷因家里事多,回到西马家寨继续为病人诊病。但和“敬信堂”仍保持密切关系,如可以赊账在“敬信堂”拿药。

李兴茂告诉我:赵耀亭老太爷1903年收西安北郊关庙村张万福为徒,张万福是他的外祖父。1948年外祖父又分别传给我的舅舅张志功、张志斌,1963年舅舅又传给我。算起来我就成了敬信堂第七代中医学术流派传承人了。李兴茂还收藏有一幅敬信堂的老照片,门上挂有牌匾,上书“敬信堂”三字,见证了敬信堂久远的历史,但他也弄不清是否拍摄的原五味什字旧址的老药店。

李兴茂1950年出生,大专学历,中医师,李兴茂还是一位业余作家,著有《秦腔音乐女才子姜云芳》和李瑞娜合著有《汉长安六村堡道情》。2020年7月9日我参加他《秦腔音乐女才子姜云芳》新书分享会时才认识的,而且一见如故。

三、五味什字的中州会馆

清末至民国年间的五味什字曾经是外省会馆的聚集地。这些外省会馆主要集中西安城圈内西南隅,在梁家牌楼、五味什字、盐店街、南院门一带,有十五六家。梁家牌楼占三家,是甘肃会馆、山西会馆、三晋会馆;加上盐店街的五省会馆,湘子庙街的全浙会馆、安徽东馆;南院门的福建会馆。而五味什字的会馆却独占了六家。分别是中州会馆、中州西馆、安徽会馆、山东会馆、江苏会馆、湖广会馆。会馆之多,是西安排名第一的龙头地位。

首先是五味什字的中州会馆(即河南会馆)和中州西馆。这大小两个会馆仅有一墙之隔,虽然各有大门,但其后花园还是相通的,均为清代所建,即河南旅陕同乡会会址。

“中州会馆”建筑格局十分典雅。大门朝南,门前有块雕刻古朴的上马石,门楼高耸,鸱吻飞檐一条青砖铺墁的甬道直达二门。东为客房偏院,中有戏楼,向西过一月洞门是一个小巧玲珑的花园,亭台错落,假山叠翠,小桥流水,幽静宜人。这个花园名“可园”。

“可园”是个好园名,深奥而雅致。可园之名与“圣人之学不然,于无可无不可之间,有义存焉”之渊源。

“二虎守长安”的1926年,西安被围时,杨虎城将军常驻于“中州会馆”内西边的“可园”。

其实早在1923年11月,康有为应军阀刘镇华邀请来西安讲学,任陕西督军的刘镇华,就把康有为安排进中州会馆的“可园”居住。康有为当夜在可园下榻后,就在这里写了168字古体诗《游陕西纪盛》。还有一说是,康在欣赏过中州会馆小巧清丽的可园后,诗兴大发,还为之写过一篇七言律诗,这首诗后来被勒于石,立于中州会馆可园中。

抗战时期中州会馆开始办学建学校,可园于办学期间被拆,辟为操场。20世纪50年代初,在翻修原中州会馆戏楼时,从墙基部挖出一块石碑,高约74厘米,宽约152厘米,仔细观察后发现这是一块诗碑,自左右而竖排镌刻七言律诗一首:

可园多月泉石娱,

适馆将军礼数殊。

屋筑黄金惭国士,

歌曲白雪媳鸿儒。

回廊步月桥通水,

广座延宾尊酌衢。

竹里行厨花下马,

应留佳话好贤图。

碑后署名“南海康有为”,署名下镌刻阳文印章一枚。方知是二十多年前的1923年,康有为写的一首《咏可园》的七言律诗。文后附文是:“雪雅上将督陕招游自九月至十一月居中州会馆可园多月,适馆授餐行别。”“雪雅上将”即刘镇华。

这块碑刻字体灵活多变,行草互现,笔力遒劲古拙,颇见功力。据西安市六中老人回忆,此碑曾在六中东偏院教工宿舍墙壁上镶嵌多年,于“文革”初期被有心人用泥涂抹掩盖,幸免“破四旧”锤斧之灾,后被西安市文管所征集,收藏于小雁塔寺院内。

再据《康有为在西安》的作者西北大学教授单演义说,在当时的中州会馆,后来的西安市第六中学教师住房的墙上,还嵌刻有康有为特赠给刘镇华的诗句。另说:可园门上,有康有为题刻的“可园”二字,可惜解放后被摘除。

另外,在西安发生的“康有为盗经”之事,传说所盗之经为卧龙寺的《碛砂藏》经,是刘镇华手下派军人,开着17辆军车前往卧龙寺拉回康有为所住的可园的。后陕西省议员陈松生律师,向法院起诉康有为,法院立案后,派法警去可园送的传票。闹得最激烈时,当地人士和老百姓还愤怒地把可园围了起来,以防备康有为带着《碛砂藏》逃跑。可以说,在中州会馆的这座可人的“可园”里,上演了一场大戏。

到1928年,在原康有为、杨虎城所居住过的“可园”处,成立了西安市政府。

当时会馆内两边是大块空地(可能曾是花园)和一些平房。民国二十二年(1933)3月21日国民党中央宣传部主办的《西京日报》租了中州会馆的正院为社址(今西安市第六中学东侧)创刊。邱元武任社长兼发行人,刘凤吾任总编辑。民国二十五年(1936)12月“西安事变”爆发时,被张学良派丛德滋、关吉岗接管,一度改名为《解放日报》。民国二十六年(1937)2月10日国民党《西京日报》原班人马卷土重来,恢复原名。

20世纪30年代中州会馆这块风水宝地,还成了西京医院的地址,40年代又成了私立西北中学地址。当年杨虎城任陕西省政府主席后,提倡社会各界开办公益事业。1930年,杨将军设立了陕西省立医院后,因不能满足民众看病就医需要,于是,便鼓励十七路军和一些进步人士创办一个不受经费拘束的私立医院。由时任陕西省政府秘书长南汉宸指导,并由十七路军军需处长窦荫三,十七路军军医处长、陕西省立医院院长王季陶具体负责,联络了十七路军同仁和西安的进步人士,共同筹资创办的。西京医院创办于1933年3月,在设备人员上全院共有房屋40余间,职工30余人,设各种病床30余张,每日门诊约四五十人。由窦荫三担任董事长,王季陶任首任院长。薛子南是十七路军军医处的一名医生,陕西省立医院成立后,薛先生到省立医院工作,后经王季陶说服,专事筹建西京医院之工作。西京医院创办期间,院长王季陶因事远赴德国,薛子南便由此接任了西京医院院长一职。1935年,陕西省政府主席邵力子在西五路西段(今西安市中心医院住院部)拨给了一块地皮筹建西京医院新址。1937年10月,新址落成,西京医院一部分迁至北大街西五路,而留在中州会馆的一部分业务仍照常进行,形成南北两院同时应诊的局面,以后通称为南院和北院。两院共计有房屋80余间,职工60余人,病床60余张,每日门诊近百人。

30年代,五味什字的私立西京医院内曾掩护过不少革命同志和进步青年,帮助他们与中共地下党联系,寻机离开古城西安奔向革命圣地延安。

在抗日战争期间,西安城内的公立中学纷纷外迁,适应需要,西安出现了办小规模私立中学热。1943年,旅陕的河南籍人士要在中州会馆筹办一所私立中学,医院只得把南院并入北院。有意思的是,1951年,中共西北局拟建大区医院,以30万元征购西五路西段的西京医院院址。经过窦荫三、薛子南等医院董事的奔走联系,最终西京医院在五味什字街南侧东段购买了山东会馆的房屋,转了一圈,又迁建回五味什字继续开业。

1956年社会主义改造时期,私立性质的西京医院将全部人力、财力、物力交公。

值得告诉大家的是,西安历史上有两个西京医院,一个是民国期间成立的私立西京医院,一个是现在的西京医院。现在的西京医院位于西安城东长乐西路,前身系西北军区第二陆军医院。1954年第五军医大学与第四军医大学合并,改建成第四军医大学第一附属医院。1984年对外始称“西京医院”。

在1943年8月,河南籍人士筹资在中州会馆(包括其西邻的中州西馆)办起了一所有高、初两级,名叫“私立西北中学”的完全中学,在中州会馆大门西边另开了校门。中州会馆理事会理事长、西北中学董事会董事长兼校长是辛亥革命陕西起义领导人之一的张钫(字伯英)先生。这所学校的教与学的质量,在同时期的公、私立中学中是较好的。张钫先生为河南洛阳新安铁门人。

1952年10月,该校由西安市教育局接管,改名“西安市第六中学”,属公办性质,门牌为五味什字31号。第六中学现为西安市的重点中学之一,西安市德育十佳学校。有22个班级,其中高中9个班,初中13个班,共1300多名学生,教职员工有140多人。近几年来,这个中学的升学率较高。

薛勇

我的朋友薛勇先生家住五味什字六中对面的水车巷,他是从西安市第六中学毕业的学生。薛勇,1963年生,策划人、收藏家、摄影家、书法家。陕西省收藏家协会顾问,西安收藏研究院院长,西安思源文化交流中心顾问,陕西省社科院特聘研究员。

我2008年退休以后,就被西安市政府聘为市文史馆馆员;文史馆2015年机构改革,市文史馆与参事室合并,薛勇先生分管市文史馆,当了副馆长,我们成了同事。他可能发现我正在写记忆老西安的文章,并看了我列入2016年1月出版馆员从书的《长安回望》,看了2016年6月出版《西安老故事》一书中收了我10余篇西安老街巷的文章。他2017年就代表馆里领导,多次找我商谈成立市文史研究馆下属的老西安研究中心,他一说就办,雷厉风行,并聘我为老西安研究中心主任,还发了文件。并表态要为我出版五卷本的《记忆老西安》并与我签协议,当时我确实有点蒙,一是为他对我的看重而感激异常,再有他的如此大胆的策划,出五卷的大手笔。分上下册那可是十大本呀!我没什么思想准备,最终没敢签。

我们在认识短短六年工夫的交往之中,成了知己的朋友。我发现我们俩是志趣相投的同道。他作为收藏家、摄影家,件件事都干得出类拔萃,特别出色,首先他在收藏上令我一惊三叹。第一,是收藏糕饼印模,一共收了1000多件,并在钟楼上展览;第二,是收藏传统书信“家书”,有100多封在西安事变纪念馆展出;第三,是收藏古灯,二十年收藏千余盏,最古老的灯有战国和汉代的,陕西旅游出版社还为他出版了《民间珍宝•古灯》一书。在收藏上令我吃“一惊”的是薛勇先生收藏的全是冷门,而“三叹”则是他这三项收藏了。

说我们俩是志趣相投的同道,主要是我也喜欢收藏,但我主要是大众化的收藏邮票,已有60多年历史了。再有碑拓,二十多件级别较高的书法拓片,有《曹全碑》《褚遂良雁塔圣教序》《姚伯多造像记》《张僧妙法师碑》《老子道德经》以及柳公权、颜真卿的书法等。其他收藏就挂不上串了。

薛勇先生在摄影上也有自己独有的一面,我在汉城遗址大风阁上欣赏过他“年•影关中春节民俗摄影展”;他其他的影展还有“秦人陕影:相生像——薛勇人物摄影展”“父老乡亲—薛勇人物摄影展”“石不能言最可人——薛勇关中人摄影展”“反映西安地域文化市井文化的摄影个展•西仓”。我收藏有他出版的摄影作品集《西仓》一书。而在摄影收藏上薛勇更是了得,让你拍案称奇了。例如,他收藏有5000多幅“全家福”老照片,并准备出版《老照片见证幸福》“全家福”一书。我也为他推荐了数十幅文友的“全家福”老照片,并让文友们撰写有关文章,为薛勇正在干的大事业尽点微薄之力。我还发现他正在拍摄百岁老人的照片,下一步还准备拿出他收藏的“婚礼”老照片,再向社会征集,再出一本《老照片见证幸福》“婚礼”老照片之书。我在心里嘀咕着:这家伙后边还有什么独异于人的行动让你震惊呢!

我和薛勇先生可以说,是他先发现认识了我,我后发现认识了他。太难得了,在我古稀之年能结交上这么个艺术上的同道,性情中人的挚友。不由感叹“人生得一知己难呀!”

四、五味什字的其他会馆

再就是“安徽会馆”,在五味什字东口内北侧,在老中药店藻露堂西边,过几间两层旧式楼街房就到了,地面很大。1931年,杨虎城将军主陕时,在这里接管了《西北文化日报》,其主要负责人及骨干力量,有宋绮云任副社长兼总编辑,负实际领导责任。曹绶祉等地下中共党员和后任《西北文化日报》总编辑徐国馨、曹冷泉等进步人士。二十五年(1936)年12月12日“西安事变”发生,为事变当局的机关报,于12月11日午夜及12日凌晨发行两次号外,发布张、杨提出的八项救国主张,报道实行兵谏经过,之后又相继发表《双十二兵谏的伟大意义》《双十二革命行动之前因后果》《一片民众解放声》《“剿共”之停止抗日联军之成立》《民众与张杨的救国斗争》《还想挑动内战吗?》《汉奸理论之贫乏》《蒋离陕后我们应有之努力》等社论和署名文章。二十六年(1937)4月,杨虎城被迫出国前,拨出5万元作为基金,社址迁至北大街24号,由官办转为民办,并由韩望尘任董事长,李子健任社长。

《西北文化日报》旧址

《西北文化日报》是西安较进步的报纸。抗日战争初期1937年,报社迁到北大街以后,安徽会馆在西安经常受日本飞机轰炸空袭的威胁下,安徽会馆较长一段时间闲着没有什么单位使用。只有实验剧团的布景之类的东西在该馆存放过。解放后,政府将安徽会馆及其附近两邻的协镇衙门旧址加以整修,并扩建了些平房,办了一所小学。安徽地处江淮,这所学校就起名为江淮小学,它就是五味什字小学的前身。“五味什字小学”,至今未变。只是几经修整,已不见一丝当年会馆的模样了。

五味什字小学对面有个“先进食堂”,记得巷子中有小学生娃调侃说:那得是“先进食堂”吃肉,“后进茅房”拉屎?!

山东会馆,为清代末年建。现仍残存几间临街的高大平房和原来的水磨青砖墙,墙头上的雕花砖及檐下的雕花檩仍完整。院内尚留有几间带雕花屋脊和兽头的高大平房。辛亥革命后不久,华洋义赈会设在这里。继而是账务会的地方。1946年陕西盐务分局由原四府街两湖会馆迁至山东会馆办公。由于解放战争进展迅速,该局于1949年3月间,先退至宝鸡,继至汉中,最后到四川三台。解放后,该局长冯宝墀携带档案、人员于1950年向我党接管机构办理了移交手续。山东会馆暂闲着。现在这里设的是西安市结核病防治所(20多年前,该所在南大街中段东侧)。

再有湖广会馆,那可不是两湖两广,湖南、湖北、广东、广西四省的会馆,只是湖南与湖北两省的会馆。据《明清西安词典》载:明清西安府城中的湖南与湖北省籍同乡与同业工商行帮机构。明置湖广布政使司,治所在武昌府(今湖北武汉市武昌),辖境相当今湖北、湖南二省。清康煕三年(1664)分置湖南省与湖北省,但二省仍习惯上合以湖广相称。据光绪十九年(1893)《清西安府图》所绘,湖广会馆设于西安城中五味什字西段。

但田克恭的《五味什字》称“湖广会馆”为“两湖会馆”。他说:西安大学,在五味什字街南侧的西头,在清代,是“两湖会馆”北部的范围,临五味什字街朝北开有一小后门,但长期封闭不用。会馆的正门开在南四府街东侧的北头。

20世纪50年代前期,在两湖会馆北部分地方,修缮了旧房并增建了些平房,开办了西安市教师进修学校,由在教育界工作多年的民主人士鲍廷忱(西安市政协委员)任校长。80年代初,用原进修学校校址,再往东往南扩充使用了两湖会馆全部地方,增建了校舍,创办了一所西安大学,学生自费走读,学制四年,毕业后国家发给证书,按正式大学毕业生待遇,择优推荐工作。首任临时党总支书记雷行。

田克恭先生写此文时还说:“现在西安大学校址的大门内,在正面还残存着几间东西走向的带雕花砖墙头和雕花木檩的大厅房,不久将被拆除,另建新楼。”

最后说江苏会馆。《明清西安词典》载:江苏会馆,“明清西安府城中的江苏籍同乡与同业工商行帮机构。据光绪十九年(1893)《西安府图》所绘,江苏会馆位于西安城内西大街以南五味什字东端路南”。

可叹的是,这些曾经风光一时的会馆,已随着岁月变幻而消失在历史的风烟中了。

如今的五味什字上,路北有一家四层楼古色古香的澄城会馆,静静伫立于此。历史不长,2017年才由澄城县驻西安办事处改建而成。尽管已由办事处发展成为主营餐饮、住宿等的休闲场所,但它依旧是一个繁华年代的缩影。

未完待续

,