宋·苏轼《永遇乐·明月如霜》(书法作品为自创。文字、图片来自网络)

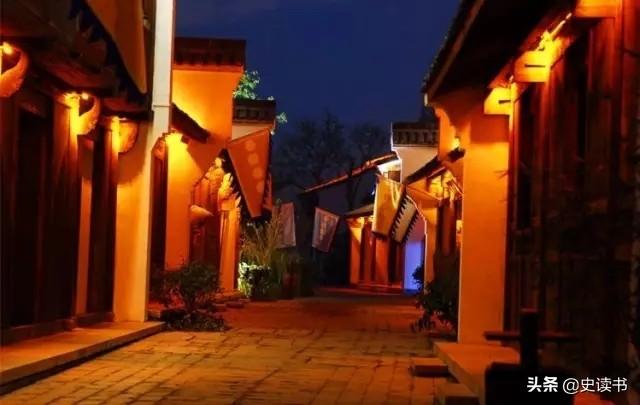

彭城夜宿燕子楼,梦盼盼,因作此词。明月如霜,

好风如水,清景无限。曲港跳鱼,圆荷泻露,

寂寞无人见。紞如三鼓,铿然一叶,黯黯梦云惊断。

夜茫茫,重寻无处,觉来小园行遍。天涯倦客,

山中归路,望断故园心眼。燕子楼空,佳人何在,

空锁楼中燕。古今如梦,何曾梦觉,但有旧欢新怨。

异时对,黄楼夜景,为余浩叹。

【翻译】

月光皎洁像给大地铺上轻霜,秋风送爽犹如流水一般清凉,这清秋的夜色令人如此沉醉。还曲的港湾鱼儿跳出了水面,圆圆的荷叶露珠儿晶莹流转,天然如此的寂寞却是无人见。三更鼓响砰然飘零一叶铿然,黯沉沉梦里倩影突然惊散了。夜色茫茫无处重寻梦里悲欢,醒来后走遍小园心中多惆怅。

客游天涯已经赶到十分厌倦,我一心想归隐到山林之中去,但是故园遥遥令人望眼欲穿。燕子楼空佳人今日又在何处?空锁了楼中梁上的那些燕子。古往今来如梦和人曾梦中醒,只因为有旧欢新怨缠绵不断。他人后人面对这黄楼的夜景,为我发出人事变迁的长叹息。

【作品简介】

《永遇乐·彭城夜宿燕子楼》是宋代文学家苏轼的词作。

此词是作者夜宿燕子楼感梦抒怀之作。上片以倒叙笔法写惊梦游园,描写了燕子楼小园的无限清幽之景;下片抒写凭吊燕子楼,登高远眺,直抒感慨。词中深沉的人生感慨包含了古与今、倦客与佳人、梦幻与佳人的绵绵情事。全词将景、情、理熔于一炉,传达了一种携带某种禅意玄思的人生空幻、淡漠感,隐藏着某种要求彻底解脱的出世意念。

【创作背景】

这是一首记梦词,写于宋神宗元丰元年(1078年)苏轼任徐州知州时。郑文焯《手批东坡乐府》据元本题下注“徐州夜梦觉,此登燕子楼作”认为“燕子楼未必可宿,盼盼何必入梦?东坡居士断不作此痴人说梦之题”,认为傅干《注坡词》所录题注为不可信,而以为王文诰《苏诗总案》所云“戊午十月,梦登燕子楼,翌日往寻其地作”为可从。王文诰断一事为二事,词中难觅佐证。郑文焯所云更多属猜测之词,不足为据。倒是傅注既题作“公旧注”,当不容随意怀疑的,且与词中情事暗合,应可据此解读此词。作者在题记中声称自己夜宿江苏彭城燕子楼,梦到以前居住在这里的唐代张尚书之爱妾盼盼。盼盼,姓关,唐朝人。据传燕子楼就是张尚书为关盼盼所建的。白居易《燕子楼三首》诗序云:“徐州故尚书有爱妓曰盼盼,善歌舞,雅多风态。”白氏所谓“尚书”,后世(包括苏轼)多以为是张建封,但据考证当为张建封之子张愔。盼盼面貌姣好,谈吐不俗。自从张氏死后,盼盼思念故人,于是独居在小楼上十余年不嫁。

苏轼至徐州前已转职杭州、密州等地,政治上对王安石变法的孤愤,仕途上因频繁迁调而带来的孤寂之感,都时时向他袭来。宋神宗元丰元年十月的一个夜晚,苏轼宿于燕子楼,一个旖旎缠绵的梦境,让他顿悟人生的真谛。“几时归去,作个闲人。对一张琴,一壶酒,一溪云。”(《行香子·清夜无尘》)他的灵魂从梦境中得到了净化和升华。醒来后十分感慨,写下这首别具意境的佳作。

【作者简介】

苏轼(1037~1101),宋代文学家。字子瞻,一字和仲,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。嘉祐(宋仁宗年号,1056~1063)进士。曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颖州,官至礼部尚书。后又贬谪惠州、儋州。多惠政。卒谥文忠。学识渊博,喜奖励后进。与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格,与黄庭坚并称“苏黄”。词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。 又工书画。有《东坡七集》《东坡易传》《东坡乐府》等。

大家集字帖

,