“他们都说,我用一粒小小的种子改变了世界,可只有我知道,这粒种子是妈妈您在我幼年种下的!”

这是袁隆平生前写给母亲的一封信《妈妈,稻子熟了》,文章质朴感人,袁隆平在信中对母亲的怀念溢于言表。

母亲的爱像灯塔一般,一生都照亮孩子前行的路,都说母爱是人间至爱,我们发觉每一位伟大人物的身后,总有一位可敬的母亲。“导弹之父”钱学森生前,曾细数对自己一生影响最大的17个人,其中排在首位的就是他的母亲章兰娟。

无独有偶,“袁隆平院士的母亲华静也对他影响深远,这位知书达理的母亲不仅给了他无尽的爱,悉心的教育也构成了他性格的底色。

童年颠沛流离袁隆平的母亲华静,是一位大家闺秀,她于1902年出生于江苏镇江的一个富裕人家,彼时的清政府摇摇欲坠、大厦将倾,革命的火种虽然已经在黑暗中悄然孕育,但还不甚清晰,在这动荡难安的乱世之中,华静生活在难得的安宁环境中。

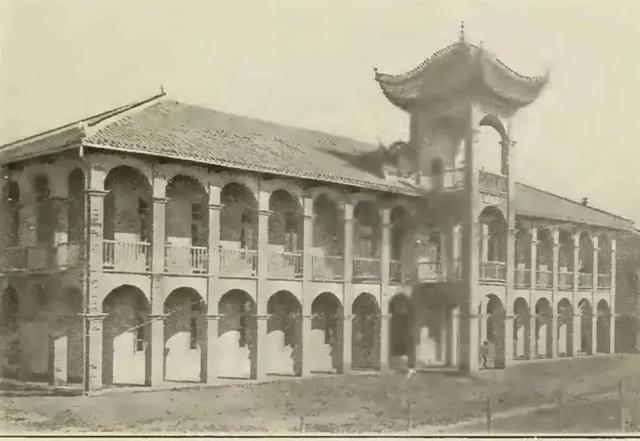

那时新式教育已经在大江南北遍地开花,华静的幼年是在教会学校度过的,她接受了一整套的西式教育,但是对中国文化也多有涉猎,所以她不仅能讲一口流利的英文,还知书达理,很有涵养。

毕业后的华静在安徽芜湖当一名英文教师,经朋友介绍认识了还在东南大学读书的袁兴烈,两人一来二去渐生情谊,相互钦慕之下就结为夫妻,长子隆津出生后,华静就辞去了教职,专心在家中相夫教子。

1930年9月7日,那天惠风和畅、天朗气清,在北京协和医院的产房里,随着一声啼哭响起,一个新生命呱呱落地,接生孩子的是中国妇产科奠基人,后来被称作“万婴之母”的林巧稚院士,华静躺在产房里,注视着眼前正在酣睡的孩子,一脸笑意。

这是她的第二个孩子,由于夫妻二人暂住在北平西城一处公寓内,于是丈夫袁兴烈就按照家族隆字排辈,给新生的儿子取名“隆平”。

而袁隆平兄弟六人的名字都是照此取得,隆津、隆平、隆赣、隆德、隆湘,六处地名,也从侧面反映了袁家在那个年代的颠沛流离。

1936年,全家落脚在汉口,父亲在平汉铁路局任职,仅仅一年,卢沟桥事变爆发,日寇侵华北,占上海,在华夏大地上肆意横行,袁兴烈只能带着一家老小到重庆避难。

袁隆平后来回忆这段岁月,他说道:“那些日子苦啊,不仅要躲避战乱,还要忍受饥荒的困扰,我在重庆的日子,日寇的飞机频繁的来骚扰,有时候飞得很低,可能仔细一点都能看到机上的飞行员,他们投炸弹是不管底下是什么地方,狂轰滥炸,如今想起那些日子,心里还有阴影。”

童年身处战乱,也教会了袁隆平一个道理,那就是“落后就要挨打”,要想不受人欺辱,我们中国就必须鼓起干劲强大起来。

实际上,由于一直生活在城市,袁隆平对农业并没有太多印象,直到有一年母亲带他到郊区的一处农艺园游玩,他才第一次身临其境地靠近农业,那时年龄尚小的他还不明白农业的意义。

母亲在一旁向他解释道:“我们平常吃的粮食,身上的衣服都是土里长的,我们的衣食住行都离不开脚底的这片土地。”

懵懂的袁隆平第一次在母亲口中,认识到土地的重要性,后来逃难路上的惨状,更加深了他投身农业的想法。

他亲眼目睹过路旁饿到往嘴里填草的人,一些饥民饿得营养不良、眼神空洞,这一幕幕像是照片一般牢牢刻在他的记忆中,每每回想起就不觉唏嘘。

农业梦从扎根到枝繁叶茂农业的梦一旦扎根,就总有发芽的那一天,在博学中学毕业后,一道难题摆在袁隆平面前,大学究竟选什么专业呢?父亲袁兴烈是希望他能走仕途,今后能在政界搏出一片田地,但是袁隆平并不喜欢那些看起来高大上的政治、金融。

他的心在农业上,一如他童年在果园里对瓜果的垂涎,他热爱着土地上生机勃勃的一切,无论是水稻、红薯,还是青菜瓜果,不仅能充饥,还象征着未来的无限希望。

对于儿子的这一决定,母亲华静是认可的,但是在他选择之前,还是认真告知他从事农业的艰辛,袁隆平听后不仅没有气馁,反而更加坚持自己的信念,母亲听后很满意,因此给予他无限的鼓励。

最终袁隆平在1949年报考了西南农学院,从那以后,袁隆平就很少回到城市,一门心思的在山间田野中劳作,发誓要将自己的汗水洒在中国的大地上。

在学校里,袁隆平的英语修为,也为他的农业研究打下坚实基础,使他能独立阅读国外最新农业研究的文献,而这一切也得益于母亲对他语言能力的培养。

四年的大学生涯给了他一生难忘的经验和知识,扎实的知识储备,使得他能徜徉在科学的海洋中。每次放假回家,母亲都与他畅聊学校中的生活,并告诉他不要只学植物学知识,对于其他学科也要增加了解,为此大学四年,袁隆平还涉猎了许多与自己学科相近的专业。

1953年袁隆平在大学毕业后,对于学校的统一安排,他服从分配,到农村去工作,在湘西雪峰山安江农校成为一名教师,这里不仅位置偏僻、交通不便,发展也很落后。

虽然了解农业研究的艰辛,当初儿子选专业自己也大力支持,但是母亲在得知袁隆平毕业的具体去向之后,母亲还是感到隐隐的心痛,袁隆平却没有丝毫动摇。

他觉得越是落后,自己越要迎难而上,因为农业对于整个中国的意义非凡,吃饭是人民的第一件大事,没有农民种田,也就没有国家的粮食安全。

令袁隆平欣慰的是,母亲再一次选择理解他,为了支持他的研究事业,母亲主动提出要和他一起去往农校所在的偏僻山村,袁隆平劝母亲不必跟着他去受苦,但母亲心意已决,身为儿子的他也劝不动。

工作过程中,袁隆平不止一次地感谢母亲当年给予自己的英语启蒙,使得他即便身处闭塞之中,还能借助自己的英语特长,阅读大量的先进文献,并用超越时代的视野去搞研究,去寻访孟德尔和摩尔根的足迹。

安江这个地方对于袁隆平来说,意义重大,因为从1953年开始,他在这里待了18年,结婚、生子、搞研究,母亲则在家照顾小孙子。

那时的袁隆平满腔的热血,一心想要在农业上搞出点名堂,起初他曾对红薯这种高产作物情有独钟,他每日废寝忘食地研究红薯的杂交方法。

然而,当时的杂交实验并没有多少前人的经验可循,袁隆平的实验不出意外的失败了,辛苦搭建起来的实验没有得到任何反馈,他十分的沮丧,一度想过放弃。

这时候,母亲过来安慰他道:“不要怕失败,失败也是经验中必不可少的一部分,没有这些经验的累积,哪来的最后的成功?”

这番话,袁隆平从各处都听到过,换做别人说,他可能会不以为然,可当母亲说出这句话时,他就能瞬间重拾信心,唤醒自己的大脑,将精力投入到新的试验中。

在家里,不管袁隆平的工作有多忙,母亲华静都会督促他睡个好觉,注意劳逸结合。

终于功夫不负有心人,1964年时,袁隆平在试验田里,找到了一株“天然雄性不育株,经过精心培育、授粉,结出了数百粒雄性不育株种子,他的杂交水稻项目迎来重大突破,此后他便持之以恒地研究了几十年的杂交水稻”。

稻穗越结越实,产量也屡创新高,看着眼前一片片滚滚稻浪,袁隆平心潮澎湃,自己的努力总算有了结果,今后吃不饱的人就有希望了。

“你们年轻人不知道啊!没饭吃有多难受”,说到这袁隆平眼中满是辛酸,随后抬高音量说道:“会饿死人的”,这是袁隆平在一次电视采访中的感慨。

为此,袁隆平即便已经成为荣誉等身的院士,却还保持着自己作为科学家的严谨和朴素,因为他知道今天这一切的来之不易,所以就不愿意铺张浪费,去过奢华生活。

国家曾奖励他一栋别墅,可是袁隆平却说自己住不惯这种房子,就把别墅改成了团队的实验室。

工作上,他喜欢亲力亲为,无论是40岁,还是70岁,80岁,他都会主动挽起裤管,到农田里查看作物的生长情况,似乎几十年的光景,虽然改变了他的容貌,但始终没有改变的是他对这片土地的热爱。

2021年,袁隆平院士在长沙因病去世,万千群众冒着细雨为袁隆平送行,无数的人在网络上纪念他,只因为他的心里装着人民,人民的心里便也装着他。

关于母亲对自己的支持和鼓励,袁隆平始终谨记心中,并贯穿了自己的一生。他在自己八十岁的生日会上当众念了写给母亲的长信,那是他一天深夜,突然想起母亲时所写。

信中他这样写道:“妈妈,每当我在国际讲坛上谈笑风生时,每当我的研究取得新成果,每当我捧过一座座奖杯时,我总是向别人说,这辈子对我影响最大的就是妈妈您啊!太晚了,还是太晚了,我真的好后悔,如果我能少下几次天,将工作搁一搁,我就能坐下来好好陪陪您了,哪怕就一次。”

有的人生在乡野间,一辈子都期盼能够擦除身上泥土的气味,而有的人生在楼宇间,却脚踩泥土,将一生奉献给了田间的阵阵稻香。

如果没有母亲的支持和鼓励,可能袁隆平从困境中突出重围要困难很多,母亲的教诲深深地刻在他的心间,伴随了他的一生,也构成了他不屈性格的底色。

时光总是无情,皆是因为它总是带走那些我们珍视的人和物,即便如此,它却挡不住我们对伟大精神的薪火相传。

让我们向袁隆平院士致敬!

,