2021年11月5日,

72岁的张瑞敏,辞去了海尔集团董事会主席的职务。

从当年的青岛电冰箱总厂,到后来的海尔集团。

张瑞敏一干就是37年。

有人说,在中国40后和50后的企业家中,张瑞敏是一个哲学家。

媒体人秦朔,更是将他比作为工商界的苏格拉底。

不管是外界的赞誉有加,还是37年的工作心路历程,

张瑞敏是用什么样的方式,将营业额从最初的348万,一路带到3000亿的呢?

这背后的一切,说起来相同,似乎又不同。

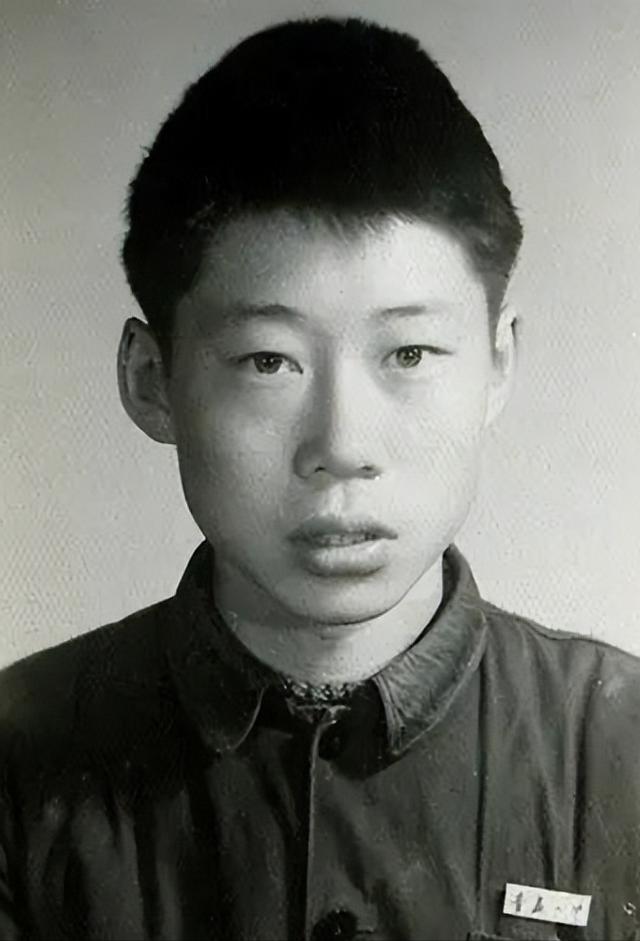

1949年,他出生在青岛一个工人家庭。

清末到民国年间,青岛也是北方的沿海工业中心。

所以,青岛市的工厂多、工人多、双职工家庭也多。

张瑞敏的父亲在服装厂,母亲则是纺纱厂的女工。

儿子的出生,正如一个朝气蓬勃的新时代的开始。

整个少年时代,张瑞敏和身边同龄人的生活,没有任何区别。

唯一不同的是,到了高中,张瑞敏养成了看书的习惯。

那时候,他经常光顾的,是青岛一中的图书馆。

纵然是书籍有限,张瑞敏也阅读了大量的经典和文学名著。

知识让张瑞敏快速成长。

养成了阅读习惯的他,眼界也渐渐开阔起来。

19岁那年,高中毕业的张瑞敏成了工人。

那是1968年,正是工人阶级和社会地位最为高涨的年代。

在当时若能够成为一名工人,前途便不可限量。

张瑞敏在那一年,被招工分配到了青岛市的建筑五金厂。

对大多数人来说,能够端上公家的铁饭碗,

有一份稳定的工作和收入,就能过自己安逸的小日子了。

不过,已经开阔了眼界的张瑞敏,理想显然不会仅限于此。

很快在厂里,知识就显现出了它的作用。

勤奋再加上好学,张瑞敏不久就从车间里的普通工人,升任为班组长。

再后来,张瑞敏又从班组长,成为车间党支部书记。

30岁刚出头,张瑞敏就当上了五金厂的副厂长。

年纪轻轻,就成为了国营厂的二把手,

充分说明张瑞敏的能力不可限量。

不过,年轻的张瑞敏依然不满足于此。

彼时正值七十年代末八十年代初,全社会对知识的渴求很炙热。

那时候,考大学的年轻学子比比皆是,

社会上各种夜大和自修班,也犹如雨后春笋。

张瑞敏深知,要想管理和运营好一个工厂,

光凭他过去的高中知识是远远不够的。

在升任副厂长期间,张瑞敏白天上班,

夜里就去自修班里学习和充电。

一辆自行车,是他每天上班和学习的主要交通工具。

这样的日子,持续了整整4年。

33岁,张瑞敏的人生迎来了第一次转变。

那是1982年,张瑞敏从五金厂,

调任青岛市家用电器工业公司任副总经理。

而这家公司的下面,有一个名为青岛电冰箱总厂的下属企业。

那时候,这个厂主要生产电机和吹风机。

从1983年开始,才正式生产电冰箱。

作为厂里的上级领导,这期间的张瑞敏,曾经代表电冰箱总厂,

与西德的一家冰箱企业,签订了技术引进协议。

那时候,张瑞敏还没有想到,自己有一天会成为这家工厂的主人。

时间一转眼来到1984年。

整个中国大地,开启了下海经商的狂潮。

而此时的青岛电冰箱总厂,从上到下,仍旧抱着吃大锅饭的态度。

工厂亏损147万,工人发不出工资。

一年时间里,先后换了三任厂长。

如同走马灯一般,每任厂长来看看这个烂摊子,

几乎都直接被吓跑了。

到最后,工厂的上级企业,甚至连领导都派不下去了。

没有谁愿意去接手这么一个玩意儿。

最终在1984年底,无人可派的情况下,张瑞敏临危受命。

当他被任命为厂长的通报传开之后,

很多人都认为,张瑞敏也干不长久,马上也得滚蛋。

多年以后,张瑞敏对第一次去厂里上任还记忆犹新。

那时正值深冬,唯一一条通往厂里的烂泥路,

车辙印被冻得硬邦邦的。

整个厂区车间破败异常。

车间窗户的玻璃都碎了,甚至连窗户框子,

也被人拆卸下来烤火烧掉了。

车间的地上,东一滩西一滩的,都是随地的大小便。

其实来上任之前,张瑞敏已经了解到了相关情况。

他很清楚,上级把他派来,本就不是让他“吃现成的饭”。

而是让他来进行大刀阔斧的改革的。

既然是革新,肯定是先从内部开始。

就这样,35岁的张瑞敏,正式和这家工厂绑定在了一起。

此时的张瑞敏,担任企业领导职务也有几年了。

经验告诉他,越是效益不好的企业,

企业内部的管理,是首当其冲的大问题。

厂里的多数人吃惯了大锅饭,所以工作上都是推诿敷衍。

很多人对厂里的规章制度都视若无睹。

所以,张瑞敏上任烧的第一把火,就是明确规定。

他随即制定了13条新规,从各个方面对工人提出了严格要求。

很快,厂里的面貌就焕然一新,

工人的工作态度也有了积极的变化。

接下来,就是大家吃饭的问题。

在没有效益的情况下,张瑞敏只能四处借钱。

从上级单位到同级的一些兄弟企业,

甚至是隔壁的生产队,都被他张口借过钱。

发出了工资,这才渐渐稳定住了人心。

而张瑞敏接下来的第二把火,则是瞄向了工厂产品的质量。

那是1985年,有很多购买冰箱的消费者,

直接把控诉信件邮寄到了张瑞敏的办公室。

得知这一情况,张瑞敏立即检查了厂里的仓库。

彼时,仓库里的冰箱产品有四百多台。

经过初步的检查,发现有七十六台质量不合格。

有人随即向张瑞敏建议,

干脆把不合格的冰箱当成福利,便宜卖给厂里的工人吧。

毕竟,那时候的冰箱是绝对的稀罕商品。

一台冰箱两千多块钱,其价值抵得上一个工人两三年的工资了。

不过,张瑞敏并没有采纳这个建议。

随后他当众宣布:七十六台不合格的产品全部砸掉。

而且张瑞敏还要求,生产冰箱的工人要亲手砸。

他的这一决定,让很多老工人都心疼得流泪了。

然而,面对质量不过关的问题,张瑞敏想的,绝不是可惜或者不可惜。

因为他还清楚的记得,此前去西德签署技术引进协议的时候,对方企业的底气。

当时的谈判进行了好几轮,张瑞敏一再希望对方把价格定得低一些。

再次砍价的时候,人家企业的头头也生气了。

对方底气十足的告诉张瑞敏:

我们既然敢要这个价,是因为我们的设备有这样的质量。

你们可以不买,但技术和质量在我们手里,不愁没有买家。

那是张瑞敏第一次出国。

他见识了西德的强大,更见识了工业强国的底气十足和傲慢。

也就是从那时候开始,质量以及品牌意识,

在张瑞敏的内心深处扎根了。

所以,当自家的冰箱质量出了问题,他才要求必须砸掉。

因为张瑞敏很清楚,若是姑息舍不得砸,

将来被砸掉的,就是自家冰箱的牌子。

就这样,张瑞敏的第二把火,可谓烧得轰轰烈烈。

虽然当时的中国人,还没有营销的意识。

但是,张瑞敏带头砸冰箱的举动,被媒体广为传播。

如此一来,客观上反倒为自家的企业,

做了一次免费的宣传。

很多人就是在那个时候,第一次听说海尔冰箱这个牌子的。

多年以后,张瑞敏用过的那把大锤,

被中国国家博物馆永久收藏。

大锤成了我国现代工业发展史上的一件“物证”。

这一锤砸下去,不但救活了工厂,

也让海尔冰箱这个品牌,渐渐在国内确立了地位。

这一年,利用从西德引进的技术,

工厂生产出了第一代四星级冰箱。

到年底,年营业额达到了107.3万元。

工厂的总产值,也达到了1344.7万元。

此时,张瑞敏当上这个厂长,才仅仅一年。

3年后,海尔冰箱获得了第一块国家质量奖金牌。

又过了3年,张瑞敏的第三把大火,烧向了企业的改制。

此前厂里单做冰箱业务。

业务改制后,合并了青岛电冰柜总厂和青岛空调器厂。

企业随后也正式更名为琴岛海尔集团公司。

1995年,海尔集团又并购了红星电器。

接连向微波炉和热水器领域拓展业务。

再后来,海尔又拓展到了彩色电视机领域。

张瑞敏用了10年左右的时间,将一家濒临倒闭的国营工厂,

一步步发展成为了一家涉及多个领域的现代企业。

到了九十年代末,海尔在家电市场领域,已经牢牢站稳了脚。

1999年,50岁的张瑞敏又做出了一个惊人之举。

他投资3000万美元,在美国的南卡罗莱纳州,建立了一个工业园。

彼时,我国正在为加入世贸而努力,全世界的企业,几乎都跑到中国来建厂。

而张瑞敏却反其道而行之,去美国建工业园,很多人都不看好。

不过随后的事实证明,张瑞敏抓住了机遇。

再后来,我国的出口家电产品,虽然占了全球市场份额的一半左右,

然而大部分都是代工产品,自主品牌连4%都不到。

这仅有的一点份额里,海尔又占了80%。

而张瑞敏的做法,正好体现了他的一个人生态度:

做事靠信念而不是靠人言。

张瑞敏说,很多人做事,喜欢听别人怎么说,不靠也不敢去坚持信念。

可事实上,只要自己做了选择,就永远不必去管别人怎么说。

除了依靠信念之外,

张瑞敏在管理和运营企业期间,从来不靠直觉,而都是以事实为根据。

还在2005年,他推出了“人单合一”的企业管理新模式。

按照张瑞敏的阐释,人是企业的员工,单是指用户。

人单合一,就是把员工和用户结合在一起。

员工为用户创造价值的同时,也实现了自身的价值。

按照这种模式,企业打破了内部各个部门间的壁垒,

整个企业成了一个巨大的共享平台。

过去的管理模式,是员工只听命于领导,

用户的需求得不到及时的满足。

而随着传统管理模式的壁垒被打破,

员工的活力被激发,随时随地可以构建一个小微企业。

据说在革新之后,张瑞敏每周有三个必定参加的会议。

第一个是董事会的高管会议。

第二个是小微主的会议。

这些小微主,都是不同板块具体产品的创新带头人。

最后一个则是平台主会议。

而平台主,则是各个业务板块的负责人。

对于这种革新,有人赞同也有人反对。

反对者认为,张瑞敏纯粹就是在玩概念。

但不管怎么样,张瑞敏做事一直坚持着自己的信念,

同时,又从事实依据出发,做出各种判断。

就这样,在张瑞敏的带领下,

海尔已连续18年,入选中国500最具价值品牌。

其品牌价值达到了4575.29亿元。

2020年,海尔集团旗下上市公司之一的海尔智家荣居世界500强。

如今,73岁的张瑞敏,可以去安享退休生活了。

他的读书习惯仍旧保留着。

除了读书,每天步行以及早上打乒乓球,也是张瑞敏最大的爱好。

多年以来,他精力满满,

除了管理企业,还经常对自己的感悟做系统性的总结。

或许正因为如此,才被外界称为哲学家。

属于张瑞敏的时代过去了。

不过在企业的管理上,永远没有最终的答案。

关于这一点,张瑞敏也还会继续思考。

文|二十二

图片来源网络,侵权联系删除

,