□文/图 雷炳新

吴村庙街现存的老商铺

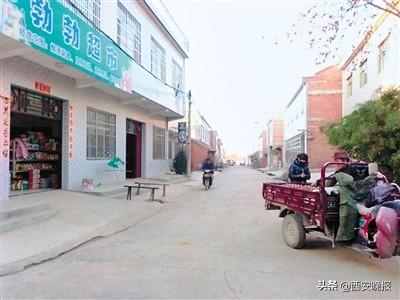

如今的吴村庙街

从蓝田县城沿107省道向西南行约10公里,即进入白鹿原,至白鹿原腹地前卫镇。沿107省道有一条向西通往镇政府的丁字路口,距路口约500米处,有一条小街——吴村庙街,我的老家鹿走沟村,离吴村庙街只有一里路。我想不到的是,家乡这条普通的街道,过去竟然是处在繁华的古镇中。

鲜为人知的古镇街道

在我小时候的记忆里,吴村庙街街道短小而狭窄,街两边零星地散布着几家店铺:土产日杂、化肥种子、烟酒副食、理发店、烧饼铺等,商铺稀少,货种也单一得只能维持一个个普通农家柴米油盐的需求。

吴村庙街也有集市,农历每月的一、四、七逢集。远近三五个村的农户便三三两两地赶来,手提菜篮,买了各自需要的芹菜、豆腐、蒜苗,或者油、盐、鸡蛋,再三三两两地赶回。间或有赋闲在家的老人领了小孩,在油糕摊、豆花摊前小坐一会儿,然后抹了嘴,弯着腰领着孩子回家。

一个偶然的机会,我同吴村庙街一位老者闲谈时,抱怨起了这条小街的种种不足,老者抽了口旱烟,顿了顿,语重心长地说:“娃呀,你可别小瞧这条小街,在以前,咱白鹿原上远近闻名的古镇——鹿走镇就在这一片。那时的鹿走镇集市街面大、商铺多,贸易繁华,远近闻名。若是逢集,那更是人山人海、气浪喧嚣……”

鹿走镇?

小时候,我只隐隐约约地听老人们提过“鹿走镇”。在我朦胧的潜意识里,只知道鹿走镇是一个古镇,或者它就是我的家乡,或者我的家乡就在鹿走镇范围内,仅此而已。而现在,当我切切实实地明白,故乡的这条毫不起眼的小街就处在当年繁华的鹿走镇时,我心里猛地一惊。

世事沧桑,鹿走镇转眼已成往昔,集市衰落,甚至已鲜有人知道它古老的镇名。

我开始查找、翻阅有关鹿走镇的资料,走访谙熟鹿走镇历史的老人。终于,有关鹿走镇的一些零星资料、传闻轶事渐渐连成一片了。

吴村庙街集市由来已久

据光绪《蓝田县乡土志》卷二·下《镇市》记载,当时蓝田的集市除了县城和周边八大集市外,在乡镇村落又聚成了十四个集市,形成了蓝田集市的第三梯队,而吴村庙街集市位列其中。县志中对吴村庙街集市有“县西20里,有市肆交易,定日有集”的描述。而当时的十四个乡镇集市中,能设立集日的集市只有五个,可见,清时的吴村庙街已有集市,且不是很小了。

民国24年(1935年),蓝田实行保甲制,鹿走镇设镇联,驻吴村庙街,辖龙旗寨、徐家原、鹿走沟、谢家湾、凫峪、杨木寨、康家庄、陈家庄、将军疙瘩、宋家嘴、侯家湾和石槽等村,成为白鹿原东部经济文化中心,这时鹿走镇集市贸易走向鼎盛。

鼎盛时的鹿走镇,会是怎样的一种情形呢?

在我采访的数位老人中,96岁的王文西老先生称得上是白鹿原的一部“活历史”。老人是前卫镇吴家庄(民国时归鹿走镇管辖)人,教了一辈子书,年近百岁而耳聪目明,神志清楚,思维敏捷。作为一位从民国走过来的老先生,他对鹿走镇的往事侃侃而谈、如数家珍。这些访谈为我了解民国时期的鹿走镇集市提供了宝贵的资料。

热闹繁盛的集市

那时候,鹿走镇平日就很繁华,一到农历每月的一、四、七集日,更是热闹非凡。

逢集日,天还没有亮,鹿走镇早已骚动起来——烧饼铺的炉火已经烧得通红,打饼的师傅早已打好一大竹箩黄亮透香的葱花饼;铁匠铺的兄弟俩忙着把锻好的锄镢斧镰抱到门外一字排开、摆放整齐,等待赶集的人们认领。铁器铿锵的碰撞声和散落在地面的哗啦声不时激荡在街中;药铺门前已被清扫得干干净净;杂货铺的掌柜和账房先生已经喝过伙计娃为他们冲的二遍茶;当铺柜子上,也已将今天到期的当票准备得井井有条,以备随时兑当;粮食铺早已把斗、升当街排开;豆腐坊腾腾的热气已弥漫了半条街;远道前来卖小吃的生意人则早以架好了一排排伞盖……

与此同时,通往古镇四面八方的官道、小路上,也是一派忙碌——骡马队驮的沉重的枋木、木炭,商贾车上的整袋的粮食、茶叶,山民肩挑的小山似的烧柴,货郎担挑里的细碎家什,乡民手提怀抱的待卖的兔、鸡……各色货物,伴着晨雾一起向鹿走镇涌来。

行人更是成群结队——有肩搭褡裢前去购货的少年,有脸色沉郁怀里揣着地契、房契走向典当铺的汉子,有还乡不久想去镇上转转的老者,有乘着马车前往古镇庙里上香的千金闺秀,有搭帮去购买布匹、脂粉的妇人……络绎不绝,一起走向尚未完全苏醒的鹿走镇街道。

不一会儿,整条街便成为一个百货展销会。蔬菜市上,大红的辣椒、淡黄的土豆、翠绿的菠菜、紫色的茄子、白色的菜花摆放出来,五色俱全;铁铺门前,锃亮的农具,锄、铲、锨、锹、镢、镰、耙、犁等种类繁多;小吃摊前,黄亮的椒叶煎饼、雪白的高撰蒸馍、筋韧爽口的荞面饸饹、润滑的神仙粉、被青色的苇叶包成三棱锥的蜜粽,可谓色、香、味俱佳;还有木头市上新刮了树皮且滴着松香的木椽、粗圆的檩木、四方的木料,摞成一堆又一堆;布匹市上,藏青的土布、七彩的洋布、柔滑的丝绸,应有尽有;大牲口市上,披红挂彩的骡马、雄健的黄牛、温顺的毛驴,放眼成群……

那些被囚在笼子里的鸽子,频频地左右扭动着脖子,不时发出咕咕的声音,细如黑豆而机灵的眼睛惊恐地向四周张望着;被缚了双腿的公鸡,早已失去了往日的威武,侧翻在地,不时扇动着翅膀,发出扑棱扑棱的声音;捆了前腿的猪崽,因长时间挣扎而倦怠地爬在地上,全身挣得发红,呵嗤呵嗤地喘着粗气,偶尔发出呻吟;乖巧的系着草绳的羊,不停地用脖子蹭着主人的衣裤;颈围项圈的恶犬,吐着长长的舌头……

这是一派多么有趣而繁盛的景象!

正午的街道熙熙攘攘,摩肩接踵,沸声扬天。商贩货郎的吆喝声,交易时讨价还价的争执声,小吃摊前锅铲勺的碰击声,家禽市场动物的吱鸣声,赶集时被挤散了的同伴的呼应声,赌场上开彩叫喊声与赢家的呐喊声、尖叫声,杂耍场上如雷的叫好声等,连在一起,汇成一片,涌动在同一条街上,气浪喧嚣得几里以外都能听见。

直到日近黄昏,赶集的人才逐渐散尽,古老的街道重又恢复了平静。

店铺林立行业齐全

那时的鹿走镇街道,行业齐全,店铺林立,贸易繁华。

仅从典当行看,当时古镇的当铺业务范围之宽广远超出了今天人们的想象。用来典当的大到房屋(房契)、土地(地契)、商铺,小到袜子、鞋样、缝衣顶针,可以说是无所不当。正因为业务范围异常宽广,辖域面积大,所以当时的典当行一直做得风生水起。

还有医疗这一项。在古老的鹿走镇不算很长的街中,仅专职医生就有六七个,其中很有名望的就有王应南(老中医),韩先生(外科、儿科名医),王医仁(西医名医)等人。药铺也不少,值得一提的有白鹿原古镇——鹿走镇的老字号“寿存德”大药房。长期以来,它以历史悠久、铺面宽大、药种齐全、质精价优而名震白鹿原。而中共地下党在白鹿原上的红色交通站也隐藏在古镇一家看似普通的大药房里。

古镇商界的老字号有“选德堂”,它以经营范围广、资金雄厚、童叟无欺而享誉白鹿原。“选德堂”经营范围涉及笔墨纸砚、油盐酱醋、日用杂货等多个门类,其东家李相府(李志华)家资颇丰而又乐善好施,是远近闻名的“李善人”。他是鹿走镇乃至蓝田县内美名远扬的开明绅士,是民国时期历任蓝田县长首访的社会名流之一。

当然还有远近闻名的“复信元”。它以专业精良,分工精细、专营文化用品(各色颜料纸张等)而独树一帜。其内有作坊,自造自销,产品直销省内外。

位于古镇街道两旁颇具规模的商铺还有老字号“同发生”、龙寨村田家的“易盛福”、吴村庙村文家的“宝元堂”、刘家的“積盛元”、王家的“万发公”……

街中的大客栈有樊记客栈。樊记客栈的创始人是鹿走镇吴村庙村的樊治赢,他是早年蓝田厨师中的翘楚,技艺精湛,驰名西安城。清光绪二十六年(公元一九零零年),慈禧出逃至西安,他是被遴选为在西安行宫为慈禧做饭的为数极少的蓝田大厨之一。其所烹膳食色香味俱佳,受到慈禧赏赐。慈禧回京后,樊治赢携带慈禧恩赐的银两回家,樊记客栈随即开张。当时的樊记客栈分上下两层,一楼设桌办置酒菜,二楼设客房提供住宿。

鹿走镇有座东岳庙,气势不凡。古镇有庙宇36间,庙东南和东北各有一棵古老的国槐,树干粗壮,需几人合抱。两棵古槐下各有一个钟房,安放着两口大钟,钟声一响,方圆几十里都可以听到。庙宇正殿供奉巨神东岳大帝,披红搭彩,左有周仓,右有送子娘娘。东边偏殿供奉的周仓神像神武魁伟,高约3米,臂粗如桶,仅胳膊、腿就可同时骑坐三五个小孩玩耍,神像四周围有木栏;西边偏殿所塑送子娘娘像慈眉含笑,前设饼制蟠桃为贡。民间传说不孕妇人跪拜许愿、偷食贡品即可如愿生产,妇人生产后须来庙中还愿,“偷贡”习俗传至今日。庙东有戏楼,坐西向东,前有广场,每年东岳大帝的诞辰日——农历三月二十八日为古庙会日,戏班在此唱大戏,这个习俗亦延至今日。戏楼以西有碉楼一座,巍峨高耸。

街道中的基督教会,有史可查设立于1885年,由英国漫礼会传教会协助成立并且在此开始传教。它的历史早已超越百年。

鹿走镇经济的繁荣与对外贸易的发展远近闻名,吸引了不少远方商贾慕名而来,在这里具有代表性的要数沈掌柜了。

“沈记铁匠铺”掌柜沈全福,系河南省孟津县水泉沟人。他携其弟来古镇后,开铺熔铁锻造铁具。其锻造的铁器轻巧、牢固而美观,远近闻名。四方乡邻多在此锻造农具,与沈掌柜交往甚密,结下了深厚情谊。后沈掌柜客死鹿走镇,鹿走镇不少乡民前来吊唁,悲情难禁,哭声一片。乡民为其撰联曰:风声雨声哭声声声不断,国事厂事家事事事未了。时至今日,古镇的好多老人对这副绝佳的挽联依然记忆犹新。

民国时期,鹿走镇乡公所先后经历了七任乡镇长:王应斌、吴世斌、杜克宽、李耀先、张建勋、侯启哲、陈良告,而他们中的每一位都曾见证了古镇的繁盛与传奇。

从繁华到衰落

1949年蓝田解放后,合乡并村,全县改建为14个区。鹿走镇遂撤镇设区,更名为蓝田县鹿走区,区政府驻吴村庙街,辖10乡,是全县的第二大区。吴村庙街的集市延续着往日的繁华。

1958年,鹿走区被分成了两个公社,即红旗一公社、红旗二公社。红旗一公社驻孟村,辖东香村、孟村、白村、安村等乡,后演变成今天白鹿原上的孟村镇和安村镇;红旗二公社驻吴村庙,辖吴村庙、香村两个乡,后演变成今天的前卫镇。此后,鹿走镇这个地名渐渐被人淡忘。

1966年,吴村庙撤乡,并入新风公社,乡政府也搬迁了。从此以后,吴村庙街再也不是乡镇政府所在地了,它昔日繁华的街市也从此走向了衰落。

上世纪八十年代,新风公社改名为巩村乡。九十年代,撤乡设镇,巩村乡更名为前卫镇。原吴村庙街上的单位、机构、商铺陆续移向镇政府所在地前卫街,至今留在吴村庙街的国有单位只有一家——中国信合。

如今,吴村庙街成为一条有小规模集市的普通乡村街道,已经很少有人知道它昔日的风光历史。

,