昨天儿科频道的头条文章详细介绍了卡介苗的不良反应特点、高危因素、预防策略及出现不良反应后的处理,那么为何卡介苗比其他疫苗更容易发生不良反应呢?

作者:儿科蜡笔小新 广州市妇女儿童医疗中心

来源:医学界儿科频道

在《百日男婴接种卡介苗后死亡?我们先来了解下这四个问题!》一文中,我们学习了卡介苗的不良反应特点、高危因素、预防策略及出现不良反应后的处理。那么,为何卡介苗比其他疫苗更容易产生不良反应?擒贼先擒王,治病抓本质。儿科常用的疫苗有许多种,只了解卡介苗为何发生不良反应是不够的,一个一个去了解显然又太费劲了。我们需要进一步深入了解疫苗的特性,才能从本质上认识不同疫苗对机体可能产生的不良反应。本着打破砂锅问到底的精神,要搞清楚为何卡介苗比其他疫苗更容易产生不良反应。我们需要了解疫苗的分类、卡介苗的本质及作用机制。

疫苗的定义及分类

据我国《疫苗流通和预防接种管理条例》规定,疫苗是指为了预防、控制传染病的发生、流行,用于人体预防接种的预防性生物制品,世界各国现沿用的“疫苗”一词泛指具有自动免疫的生物制品。

|

分类方法 |

分类 |

|

按国家计划分类 |

分为一类疫苗和二类疫苗,前者为国家计划免疫疫苗,免费注射;后者为自愿接种的疫苗,需自费; |

|

按性质分类 |

分为灭活疫苗、减毒疫苗、组分疫苗、重组基因工程疫苗; |

|

按剂型分类 |

分为液体疫苗、冻干疫苗; |

|

按品种分类 |

分为单价疫苗、多价疫苗; |

|

按含吸附剂分类 |

分为吸附疫苗、非吸附疫苗; |

|

按使用方法分类 |

分为注射用、划痕用、口服用、喷雾用; |

|

按目的分类 |

分为预防用疫苗、治疗用疫苗; |

减毒活疫苗和灭活疫苗

虽然疫苗的分类方法繁多,但是最常用还是依据疫苗的性质来划分的,我们主要了解一下减毒活疫苗和灭活疫苗:

|

减毒活疫苗 |

灭活疫苗 | |

|

制备方法 |

通过改进“野”病毒或细菌而制备,将病原微生物在人工培育的条件下,促使产生定向变异,使其最大限度地丧失致病性; |

由细菌、病毒或立克次氏体的培养物,经化学或物理方法灭活;灭活疫苗既可由整个病毒或细菌组成,也可由他们的裂解片断组成。 |

|

免疫原性 |

有很好的免疫原性; |

保存相应抗原的免疫原性; |

|

致病性 |

仍保留一定的剩余毒力及繁殖能力,所得到的疫苗株微生物保留了复制(生长)和引起免疫的能力,但通常不致病; |

完全丧失对原来靶器官的致病力; |

|

保存及运输 |

须在低温条件下保存及运输,有效期相对较短,条件改变可能存在毒力返祖的风险; |

须在低温条件下保存及运输,有效期相对较长,较稳定易于保存; |

|

免疫效果 |

且用量较小,免疫效果巩固,维持时间长; |

灭活疫苗免疫效果相对较差,维持时间短; |

|

接种次数 |

常只需接种一次; |

常需要多次接种; |

|

安全性 |

存在毒力返祖的风险;不良反应较灭活疫苗多见,少数不良反应严重; |

没有毒力返祖风险;不良反应少且轻微; |

|

举例 |

卡介苗(BCG)、脊灰疫苗(OPV)、麻腮风疫苗(MMR)、乙型脑炎减毒活疫苗、水痘减毒活疫苗等。 |

百白破疫苗(DPT);流行性感冒裂解疫苗、甲型肝炎灭活疫苗、狂犬病疫苗等。 |

从以上表格中大家可能会觉得灭活疫苗比减毒疫苗更“安全”。然而就免疫效果而言,灭活疫苗比减毒疫苗要弱得多。比如灭活疫苗不能激发至关重要的细胞免疫,减毒疫苗则可以。且免活疫苗往往需要助剂加强效果,减毒疫苗则不需要。而从另一方面来讲,由于减毒疫苗包含着有一定感染性的病毒,对于弱免疫人群而言可能并不适用。

卡介苗为何比其他疫苗更容易产生不良反应?

卡介苗(BCG)是从牛乳中分离得到一种具有较强毒性的牛型结核杆菌,然后通过人工培养后提纯制成的减毒活性疫苗,主要是预防结核病的一种菌苗。一般新生儿出生后1 d内就可以接种BCG预防结核病,但是新生儿接种后也常常会出现一些临床反应,如果是不良反应,会给新生儿造成很大的痛苦,也会大大影响接种效果。

也就是说卡介苗属于减毒疫苗,减毒毒株是减毒疫苗的有效成分。减毒疫苗引起的感染,感染是人工引起的,但抗体是自身产生的,整个免疫过程是完整的,刺激很强,记忆维持的时间很长,这属于人工获得的主动免疫。

减毒疫苗是活的病原体(大部分是病毒,少部分是细菌),对普通人导致轻微感染,但对免疫缺陷病人会有严重的后果。而且活病毒要求的条件苛刻,全程需要冷藏。因此,文献报道的不良反应中,卡介苗的不良反应较多且甚至严重的直接原因在于卡介苗是减毒活疫苗,而根本原因在于没有掌握卡介苗接种的禁忌证!

临床上严格把握卡介苗接种的禁忌症当然非常重要,但是很多时候难于做到完全排除禁忌症,临床上操作性较差。比如,新生儿出生后1天内就接种BCG,但其实很难在出生后1天排除是否存在以上所有禁忌症(如免疫缺陷病)。那么,既然很难完全规避卡介苗的禁忌症,是否可以通过选择灭活疫苗来从根本上减少卡介苗的不良反应呢?

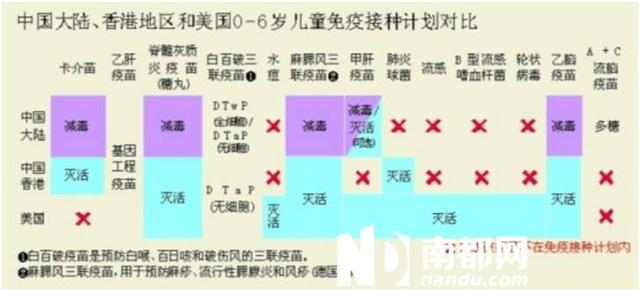

灭毒疫苗是用化学药品或者加热使病原死亡丧失感染能力但又不破环病原决定基结构,灭活疫苗对所有人都是安全的,保存条件也不苛刻。北京大学医学部免疫学系副主任王月丹教授认为“一类疫苗中我们很多还是减毒活疫苗(详见下方图片),比如脊灰、卡介、麻疹、乙脑等,国外十几年前就已经全面改成了灭活疫苗。灭活疫苗也不是没有缺点,但是起码在安全性上好太多了。尤其是脊髓灰质炎疫苗,如果能有所改进,哪怕仅仅把第一剂改为灭活疫苗,或者最起码把用了几十年的毒株重新优化一下,减低它的毒性,每年就可以减少很多悲剧的发生”。

图片来源见水印

近年来关于疫苗的不良反应已经从专业文献逐渐走向媒体报端,诸多不良反应并不仅仅是关于卡介苗,比如脊灰疫苗的少见且严重的不良反应同样臭名昭著。从关于卡介苗的这两篇文章来看,尽管表面上儿科蜡笔小新只是谈卡介苗不良反应及规避策略,但聪明的你或许已经发现我们是在谈的是,对于儿科常用疫苗不良反应的认识和分析思路。

参考文献

[1]吴逢波, 徐珽, 陈泽莲, 等. 幼儿接种卡介苗不良反应的临床特征及相关因素分析.中国医院药学杂志,2008,28(3):250-251.DOI: 10.3321/j.issn:1001-5213.2008.03.036.

CHINESE JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY,2008,28(3):250-251.DOI: 10.3321/j.issn:1001-5213.2008.03.036.

[2]玉明科, 赵亚玲, 闭志友. 卡介苗不良反应的临床特征及预防.内科,2012,07(5):522-524.DOI: 10.3969/j.issn.1673-7768.2012.05.037.

CHINESE MEDICAL DIGEST INTERNAL MEDICINE,2012,07(5):522-524.DOI: 10.3969/j.issn.1673-7768.2012.05.037.

[3]熊玉兰. 幼儿接种卡介苗不良反应的临床特征及相关因素分析.大家健康(下旬版),2015,(1):20-20.DOI: 10.3969/j.issn.1009-6019.2015.01.024.

For All Health,2015,(1):20-20.DOI: 10.3969/j.issn.1009-6019.2015.01.024.

[4]李万军. 小儿接种卡介苗不良反应的临床分析.母婴世界,2014,(18):172-172.Chinese Baby,2014,(18):172-172.

[5]吴逢波, 徐珽, 陈泽莲, 等. 136例卡介苗接种致不良反应文献分析.中国药房,2007,18(23):1817-1818.DOI: 10.3969/j.issn.1001-0408.2007.23.026.

Fengbo WU, Ting XU, Zelian C, et al.BCG Vaccination-induced ADRs:Literature Analysis of 136 Cases.CHINA PHARMACY,2007,18(23):1817-1818.DOI: 10.3969/j.issn.1001-0408.2007.23.026.

[6]蔡华. 卡介苗接种后的不良反应及处理.中国美容医学,2010,19(z4):193.DOI: 10.3969/j.issn.1008-6455.2010.z4.201.

CHINESE JOURNAL OF AESTHETIC MEDICINE,2010,19(z4):193.DOI: 10.3969/j.issn.1008-6455.2010.z4.201.

[7]Mostaan S, Yazdanpanah B, Moukhah R, et al. Adverse effects of BCG vaccine 1173 P2 in Iran: A meta-analysis. Adv Biomed Res, 2016,5:99.DOI: 10.4103/2277-9175.183659.

[8]Singh VK, Srivastava R, Srivastava BS. Manipulation of BCG vaccine: a double-edged sword. Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2016,35(4):535-543.DOI: 10.1007/s10096-016-2579-y.

[9]Daulatabad D, Pandhi D, Singal A. BCG vaccine for immunotherapy in warts: is it really safe in a tuberculosis endemic area. Dermatol Ther, 2016,29(3):168-172.DOI: 10.1111/dth.12336.

,