《系辞》和《文言》

《系辞》和《文言》就是在总结这种阴阳的哲理,它们认为天地、日月、四时、昼夜、男女等

等都是一对对阴与阳范畴,属于阳的具有刚健、运动、热、明亮、在上的性质,属于阴的具有

柔弱、静止、冷、暗昧、在下等性质,宇宙一切都由这两种彼此对立而又互相依存的事物构

成,所以《系辞》一开头就说:

天尊地卑,乾坤定矣;卑高以陈,贵贱位矣;动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群

分,吉凶生矣。

就是说宇宙、天地、社会、人类都是一对一对的,它们各自具有尊卑高下动静刚柔的性质,这

种对立依存的事物各安其位才形成了稳定的结构。同时人们又觉得,这些对立的现象又处在不

断变化之中,有循环、有衍生、有反复、有依存,就像日月交替、昼夜循回一样,就像男女结

六十四卦方圆图

“有无”

其次,我们来谈谈“有无”。战国以后,关于宇宙、社会、人类的起源与结构的哲理日益发

达,其中占主要地位的是阴阳学说与五行学说。但是阴阳五行学说对“本原”的解说还不精密

深入。要说宇宙由阴阳组成,那么阴阳又从哪里来的?要说世界不外金、木、水、火、土五

行,那么五行又从哪里生成?郭店楚简有《太一生水》,说一切本原是“太一”,老子也

说“道生一,一生二,二生,三生万物”。就算“一”是“气”,“二”是“阴

阳”,“三”是“天地人”,那么生“一”的“道”又是什么?

这个问题在汉末魏晋时代受到特别的关注是有它的思想背景的。当时人尤其是知识界在动荡的

社会环境中产生了一种渺茫惆怅感,他们开始对生死也就是对生存产生了怀疑。“生存”看上

去是个不起眼的语词,但它却常是哲思的主题。

因为这个语词中包括了很多人生的重大问题:

第一,人为什么生存,或者说人生存的意义何在?

第二,人生存是什么样的,是不是活着就是生存?

第三,人能不能永恒生存、如果能,那么怎样才算永恒?这些问题引起了人们的焦虑不安,也

引发了各种各样的哲理讨论,其中关于“有”、“无”的讨论看上去很哲学、很抽象,但实际

上靶子却正是这个具体的“生存”问题。

伏羲八卦次序图

王弼通过对《周易》的注解来谈“无”

在这场关于“有”无”问题的讨论中最值得注意的是王弼所作的《周易注》,王弼是通过对

《周易》的注解来谈“无”的。中国古代有很多思想很奇怪,它不是直截了当说出来,而是借

助对古代经典的解释来阐发。这当然不算好现象,因为这说明人们不得不依傍圣人或经典的权

威来证明自己的正确,也使得很多话不得不转弯抹角兜圈子;但是它也有些好处,一来是使思

想阐发有连续性,可以让人看清前后的继承变化,二来是可以拉大旗做虎皮,说话有人听。王

弼也不例外,《周易》本是占筮之书,汉代被划归儒家经典,可他却用了《老子》等思想来解

释它,“借尸还魂”使它成就了自己思想的基础。在《周易注》里有几段话集中表现了他关

于“无”的看法,我们不妨来看一看。在《易·系辞》“一阴一阳之谓道”一句下王弼是这样解

释的:

道者何?无之称也。无不通也,无不由也,况之曰道,寂然无体不可为象,……阴阳虽

殊,无一以待之,在阴为无阴,阴以之生,在阳为无阳,阳以之成,故曰一阴一阳也。

把这段话译成白话就是说:什么是“道”呢?“道”是“无”的名称。“无”无处不在,无处

不通,一切都从“无”中生出,把它叫做“道”,但它寂然空旷没有形体,不能描述。阴、阳虽然不同,但在“无”的状态下却是一样的,在“无”的状态中,阴还不具有阴的性质,但阴

又要从无中生出,阳也不具有阳的性质,但阳也是从无中产生,所以说一阴一阳是“道”,是

因为阴阳从“无”而生。

文王八卦次序图

《周易·乾卦》的彖辞下面王弼又说:

形也者,物之累也。

这句话译成白话,就是说一切事物的形体,就是使它不能永恒的累赘。

伏羲八卦方位图

《易·系辞》“易,无思也,无为也”一段下面王弼又注:

夫非忘象者则无以制象,非遗数者无以极数,至精者无筹策而不可乱,至变者体一而无不

周,至神者寂然而无不应。

这段话译成白话就是说,只有忘掉形象的,才能控制形象;不能忘掉数字的,不能达到数字的

极限;最精明的人虽没有占筮的算策,但没有事情会使他混乱;最懂得变化的人虽然只体验至

道,但能顾及到一切;最神灵的人心中虽然片虚空,但却能回应外在一切问题。

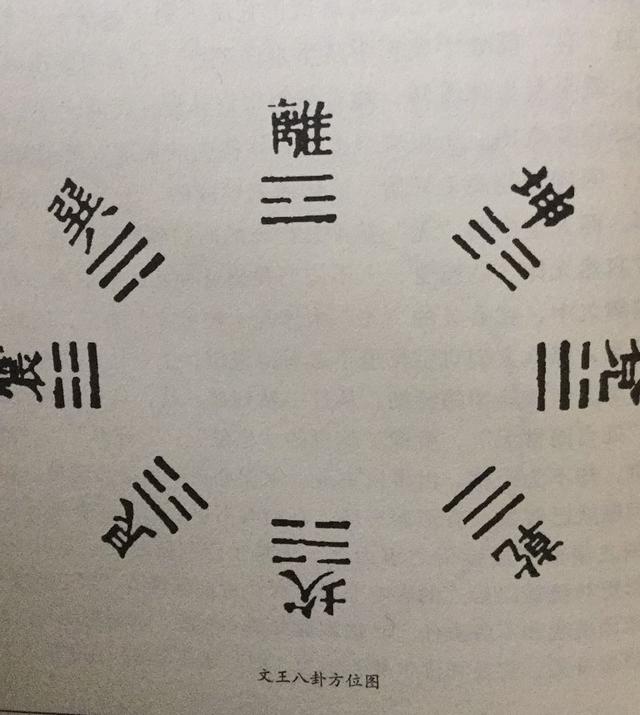

文王八卦方位图

这里大概包含了三层意思:

第一,“无”就是“道”,就是宇宙本体,切事物包括阴、阳两大基本元素都是从“无”中来

的。“无”既是无又是有,“无”中能生“有”,“有”却不能生“无”,因此“无”并不是

一无所有而是一种暂时静止潜伏的无象无形状态,只有在这种状态中才含蕴了永恒的生命力,

而“有”则处在不断变化状态中,终将归于消亡。

第二,“有”则有了形有了象,但有形则恰恰是生命的累赘,它使事物(包括人)不能永恒,一

旦从无到有,这“有”就处于变化中从生走向死亡,人有形就仿佛俗话说的有了“臭皮囊”,

就会有生死流转,物有形则将物体放在时间之中,石会风化、树会枯死、沧海会变桑田。所以

应当摆脱外在躯壳的束缚,超越时间的裹挟,抛开世俗事务,回到时间尚未开始、形体尚未形

成的“无”中,这样就可以永恒地保持生存。而人生中的“无”并不是指真的回归到婴儿状

态,而是指回归心灵中一片“寂然无体”的感受,人不应当畏惧这种超越的空寂,而应当投入

这种空寂的超越之中,在心灵的“无”中体验永恒境界。

第三,既然“无”是生存的水恒状态,那么人们对生死也不必看得过重,生是从无到有,死是

从有归无,生死只是人生旅途中的驿站,从这一站到那一站,只是普遍的事,关键在于人能

否“处有而常无”,就像王弼说的“忘象”、“忘形”、“遗数”,就是生存在世,却不为生

存、世事所束缚,永保心灵的恬淡与满足。如果真能如此,生存问题就已解决,有形而忘形,

有物而不累于物,有生死而不被生死所苦,有世俗之事而不以世俗之事为念,于是生存与超越

便在心灵中达到了统。这一思想对魏晋以后人的影响非常之深,所谓魏晋的“名士风度”——

魏晋名士的潇洒透脱和不负责任、旷达飘逸和随心所欲、清通豁朗和无所事事,都和这种思想

有关。它还和佛教般若学的“空”逐渐合流,在中国人尤其是文人、士大夫心中留下了极深的痕

迹。

,