唐代汉文史籍将粟特人称为“昭武九姓”,分别为康国、安国、曹国、毕国、石国、米国、何国、史国、火寻、戊地等。来到中国的粟特人以国名为姓,如康国人姓康,曹国人姓曹。他们本来的活动范围在今中亚阿姆河与锡尔河之间,他们利用地处欧亚陆上交通枢纽的地理优势,积极从事贸易活动,活跃在繁华的丝绸之路上。

以经商著称的粟特人,史书对其描述为“善商贾,好利,丈夫年二十,去傍国,利所在无不至”;这就是说,儿童五岁开始读书,如读不进去,就开始学习商业知识,到了二十岁就去他国谋取商业利益,“争分铢之利”,有着“东方腓尼基人”的美誉。他们在丝绸之路上由西向东兴贩宝石香料,同时也以长安、武威等中原城市为基地,由东向西运转金银丝绢。

敦煌长城烽燧下发现的一组粟特语古信札,就给了我们最好的例子:一批来自康国撒马尔干的粟特商人,以河西武威作为经商的大本营,首领萨保派一批批商人率队前往邺城(安阳)、洛阳、金城(兰州)、酒泉、敦煌,可能还有楼兰、于阗(和田),经营贸易货物,用贵金属、香料、药材,换去丝绸等中国产品。其中的康国在唐初与中国贸易,一次输入中原的良马就达4000多匹。而毕国号称“商都”,商人主要从事丝路贸易,遂致巨富。

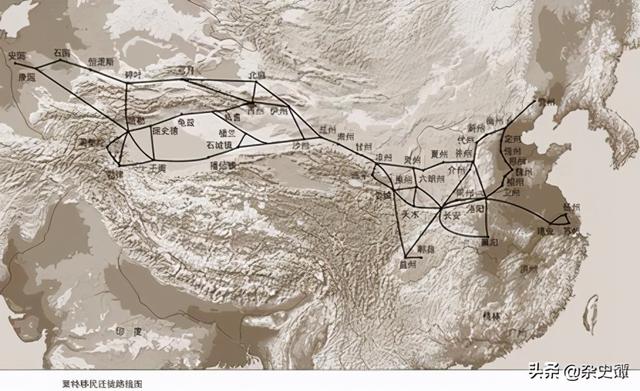

粟特商队有一整套经营方式,他们集体行动,动辄一二百人,由商队首领——萨保统帅,从粟特本土向外,经营贸易。在经行的丝路城镇中,建立自己的聚落,一批人留下来,另一批人继续前进,而且不断有粟特商队前来补给。于是在丝路沿线,逐渐形成一连串的粟特聚落,成为他们倒卖商品、储存货物、休整居住的地方。一些原本是粟特商队首领的萨保,一旦在聚落中定居下来后,就成为聚落首领。就这样,这些胡商先在中亚的本土与中国河西走廊之间建立了联系,然后通过河西走廊进入中国内地。他们的活动不断深入,经商范围遍及河西及黄河中游地区,商品转运站主要有今天新疆的吐鲁番,甘肃敦煌、武威、酒泉、兰州,宁夏固原、灵武,陕西西安,河南洛阳,河北临漳等地;并以这些转运站为起点,逐渐形成商贸集散地,最终形成唐朝境内的胡人聚落。