黄简讲书法(笔势篇)22——横竖的复合笔势2

上一堂课我布置了一个思考题,其实是上一堂课没有讲完的部分。网上的影片不能太长,所以先让大家思考一下,题目是:"奋笔势两开半,抬笔一次创造出石楯势,如果换成竖笔势两开半,同样抬笔一次,写出来是什么样子,你想它叫什么好?"这个题目分成两个问题,第一个是写出两开半的竖笔势、抬笔一次的形状,第二个是为其命名。

我现在讲复合笔势,已经讲到"后人补充的笔势"这一部分。这思考题涉及对"五势"的理解,以及两部分的关系。

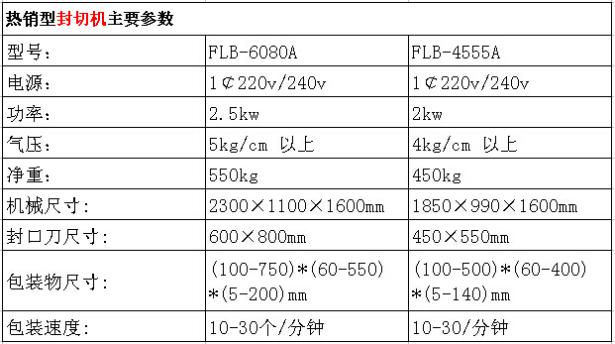

1、横竖复合笔势的要点

横竖的复合笔势,这里有两个要点:

第一,一个笔势中如果只有横竖,横笔起就是奋笔势,竖笔起就是竖笔势。这是"五势"的命名,非常直观而又简单。

第二,张旭"五势"中所举的字例,奋笔势举草书"一"、"二"、"三"为例,这是顺序而下的。

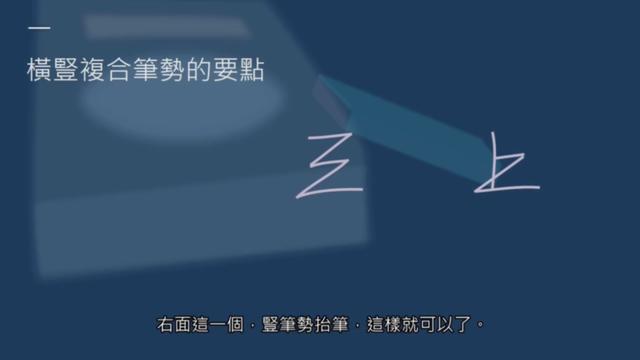

竖笔势只举了一个"上"字,这是运用抬笔的。在实际书写时,就是这两种情况。张旭"五势"表达的方式,左边顺次而下的这一个,只是简单地说奋笔势,连几开都有没讲。右面这一个,竖笔势抬笔,这样就可以了。

我在"五势"的基础上增加了一点,就是说出开数。如这一个笔势,奋笔势两开半。这是顺序而下的笔势,所以没有其他的话。第二个笔势也是奋笔势两开半,照"五势"的方式,可以加一句"抬笔一次"。这个表达方式有普遍性,无论你几开、或者抬笔几次都可以用。如第三个笔势:奋笔势三开半,抬笔一次。

这是"五势"的表达方式,好处是处处适用,缺点是比较笼统,没有照顾到特殊性。

举例来说,上一堂课讲到的这些笔势,

都是竖笔势两开,抬笔一次。照"五势"的方法,全部都是竖笔势。但这四个笔势的形状明显不同,全部叫竖笔势,就表达不出每一个的特点。如果每一个都有自己的一个专称,像我们每一个人有名字那样,那就区分出来了,但这样做又会造成名称太多。所以这是一个两难的状况,没有特别好的方法。

我整理古代笔势系统,发现它分为唐代和唐以后两个阶段,唐代就是张旭的"五势",从使转着眼,有普遍性。

而宋元明清的书中,那些笔势专称是只看形状的,不讲使转,偏离了"五势"的思想,而专称一多,就会造成学书法者死记硬背。

像这样三个笔势,曲尺势、犁梁势和石楯势,

每一个都有它的特殊形状,所以产生了三个专称。曲尺势和犁梁势更是分横笔长、还是竖笔长,这种思想在张旭的"五势"中是没有的。专称是和笔势的特点相联系的,说起来比较方便,但我希望各位学习笔势时,知道一个笔势专称的同时,要懂得它的使转方式。懂得这个笔势是奋笔势还是竖笔势,几开,有否抬笔,这才算是弄清了笔势。

回过头来看看上次的思考题,这是一个石楯势,

石楯势是后人给的专称,张旭活过来都听不懂。照"五势"的说法,这是奋笔势,详细点就是奋笔势两开半,抬笔一次。如果换成竖笔势两开半,同样抬笔一次,使转方式完全相同,出来应该是这样一个"山"字形。接下来怎样给它命名呢?这里有两条路可走:如果请张旭来,很简单,这就是竖笔势。如果请宋元明清人来,他们就会给它一个专称。现在我们试验了一下,有人建议叫横石楯、或者反转石楯,或者原来这个是奋笔石楯,现在这个"山"字形是竖笔石楯,再简单点,就归入石楯化势。但要注意,化势不是专称,譬如像这样的也可以叫做石楯化势,所以什么方法都是有利有弊的。那我们今后怎么做?

简言之:

· 根据使转的命名有普遍性,但未能表达差异。

· 根据外形的专称强调特殊性,但没有说明使转。

· 有专称的笔势要看其使转,没有专称的可用"五势"的方法来表达。

简言之,我不赞成太多新的专称,专称一多,学书法就像学外语要背单词,历史上流行的专称我会补充,没有专称的笔势我们就照"五势"的方法,简单地称它为奋笔势或者竖笔势。

如草书中的"山"字,笔顺和真书不同,

如果你说出这是一个竖笔势,这就"及格"了。如果你说,这是竖笔势两开半、抬笔一次,这就"优秀"了。我知道你已经懂"五势"了,这才是复合笔势的真正要点。

2、有专称的例子

我来举两个例子,一个有专称,一个没有专称。有专称的例子是,有同学提出,一个两开半的竖笔势,可以写出绞丝旁的上半部。

绞丝旁上半部是有专称的,古代称之为蟠龙势。所谓绞丝旁的上半部,就是幺,俗写为么,篆字是这样一个形状。《说文解字》说:幺,"小也,像子初生之形。"原来就是一个婴儿小宝宝的样子。所以凡是幼小的,都可以称之为"幺"。在书法中,看到这篆字曲曲弯弯的样子,所以起了个专称,叫做蟠龙势。

蟠龙势可以用折来写,这时候就是竖笔势两开半,不过它用了两次抬笔,我上次出的题目是一次抬笔,所以这个答案不好。

颜真卿《多宝塔碑》的"经"字,

蟠龙势也和智永一样,两个折一个啄,风格比较方正。

《阴符经》一开始就有个"经"字,

这个蟠龙写起来有两点要注意:一是第一笔下来断掉了,仔细看好像是纸张破损,你可以写连上的,不过这连笔必定很细,。二是蟠龙最后收笔,没有一点,手腕向右拖到最后时,改为向左偏上,这样就把笔锋收住了,隶书中有这样的收法。

《阴符经》中还有一个"绝"字,

你看箭头所指的地方,是不是非常细?这是书写者的习惯动作,不经意地表现出来,在书画鉴定上,就是重要的线索。

王羲之《兰亭序》中的"后"字,行书,

双立人旁用直波势,注意王羲之起笔写了一啄,其实就是一点的延长,也许他本来就是想写双人旁的,但马上改变了主意。这个字右旁上面是蟠龙势,下面是飞带势。直波、蟠龙加飞带,三个笔势写成了"后"字,像这样的取势,平时要很留心。

用到蟠龙势的地方很多,大部分跟"丝"有关。

有些书法家,可能觉得起手两个折重复,他们把第一折改为这样,其实这也是折,只是角度不同,目的是和下一折形状不一样。

你看欧阳询的这个"经"字,

他的蟠龙两折就是角度不同的。这给我们提供了一个范例,怎样变化笔势。

另外一种变化,是把第一折变成一个合点,智永《真草千字文》的"丝"字,可以看到这种变化。

蟠龙势是常用的笔势,《阴符经》中有八个"机"字,

每个"机"字都有两个蟠龙势,因为很小,有时候起笔第一折就写成一点,希望大家研究一下。

3、没有专称的例子

下面讲讲横竖复合笔势中没有专称的例子。上一堂课我介绍过这个"工"字,

它是奋笔势一开半,两次抬笔,但没有一个专称,照"五势"的说法,就叫奋笔势可以了。如果改为竖笔势一开半、两次抬笔会怎么样?

手腕左右左,写出来就是这样一个形状,其实就是"上"字的前三笔,只是角度有点不同而已。这个形状也没有专称,但用处很多,你可以直接称他为竖笔势,它比"上"字只是少了半开。

如这个"与"字,

上面左边智永有一个习惯写法,把它写为竖横竖,这是什么笔势呢?就是竖笔势。详细点就是竖笔势一开半,抬笔两次。

这个"兴"字的写法也是这样的,

不过收笔向上挑出,它叫什么名字呢?就是竖笔势。

智永的"举"字也用了这个写法,

可以说是他的习惯。再要简单点,就把左边写成两竖,这也是竖笔势。

你看王羲之和欧阳询的写法,

他们已经简化为两竖了,有关笔势的变换,要将来再详细讲了。

又如"雅"字,

右旁是个"隹"。"隹"字的篆书写法是这样的,到隶书,"隹"的头上就开始变成两个撇,向背势。真书中也有保留这样的写法,你看虞世南写的"隹",起手用了向背势,这是隶书的遗留。

褚遂良《倪宽赞》是隶意很浓的作品,其"雅"字,

就和虞世南的写法很相近。我们现在流行的"隹"字写法,是先一个单人旁,然后是一点一横,再处理余下的一竖三横,这是后来发展出来的笔顺。

北朝时期的真书,如洛阳龙门的《魏灵藏造像》,"隹"字起笔还是先写一个向背势,那时离开隶书时代不远,真书还处于早期,所以有各种各样的写法,包括隶书这一种。

简单地说,隶书中"隹"字就可以拆成这样三个部分,

这样的写法一直影响到后来的行书和真书。有些受隶书影响比较深的书法家,作品中常常会出现这种写法。其中第二个笔势,就是竖笔势一开半、两次抬笔。我们可以看到,"隹"字可以分成向背势、竖笔势和奋笔势。

如果"隹"字拿掉它的头,就只剩下横笔和竖笔了。

除了刚才讲的那一种写法,也可以这样写,还有其他的方法,你可以自行组合。这些都是没有专称的。

集王羲之《圣教序》中的一个"双"字,

上面有两个"隹",王羲之的取势非常巧妙,你可以书空一下,来体会王羲之的取势。

简言之,横竖的复合笔势形态非常之多,而且往往没有一个专称,令学书法的人感到太复杂。

今后遇到这样的情况,就套用"五势"的方式,

横笔起就是奋笔势,竖笔起就是竖笔势,最多描述一下开数和抬笔数,这就很简单地解决了。不过请注意,如果开数和抬笔数太多,那这个笔势就一定很复杂,可以把它再分为比较简单的笔势,这在今后"取势"部分还要给大家详细地讲解。谢谢各位!

本节要点:

· 横竖复合笔势的要点。

· 有专称的:蟠龙势。

· 无专称的:用"五势"方法命名。

复习思考:

· 王羲之《兰亭序》中的"此"字,你怎样分笔势?分开后叫什么名字?

《兰亭序》中这个"幽"字,两个蟠龙势是什么时候写的?注意牵丝的走向。