沈阳市和平区北市一街始建于1921年,与张作霖开辟北市场同年,按照当时的规划叫作“十八经路”。它北起皇寺路,南至北九马路,沿街商铺林立,买卖生意兴隆,由于靠近北市场,早在20世纪二三十年代就成为人群汇聚饮食娱乐之地。北市一街自北向南有许多名头响亮的地方,比如著名的大观茶园。这块发扬了沈阳评剧——奉天落子的福地曾经汇集京剧、评剧、大鼓书、相声、皮影、电影等艺术形式,是当时奉天的高级文化娱乐场所。1954年这里更名为辽宁评剧场,1980年定名为辽宁青年剧场。后来的老北市花鱼古玩市场早年有7家饭店,非常好吃,有春发祥的水煎包、海东源的烧饼、四合盛的炒菜、吉顺祥的昔菜等。当时有顺口溜说道:“7家饭店一字排,各家风味不一般。问君要进哪家店,不如都进才心安。”这条街上还有一条永宜里,曾是远近闻名的烟花柳巷,几十家妓馆林立,直到1952年这个行当才在这里彻底销声匿迹。在北市一街和市府大路的十字路口有建于1927年的奉天邮电管理局旧址,这座由荷兰人设计建造的L形欧式建筑以其绿色宝顶钟楼成为标志性风景。这条熙熙攘攘的老街在1957年定名为“北市场街”,1966年“破四旧”之时被改作“立新街”,1981年恢复原名,1989年改为“北市一街”。

奉天商埠地的正界是一纬路到十一纬路之间,南市场在十一纬路以南,属于副界,北市场在一纬路以北,属于北正界。由于北边的这个地块比南边的建得晚,所以当地的街路排号也比较靠后。南边的十一纬路之后还有十二纬路、十三纬路、十四纬路和十五纬路,它们一直延续至今未作改变;再往后的西十四纬路、西十五纬路、西十六纬路在1989年依次被改作了四平街(跟中街的老名字没关系)、辽源路和吉林路;再往西塔那边还有图们路、珲春一路、敦化二路,这些都是以吉林的城市来命名的;再往北还有以黑龙江的城市命名的大庆路、安达路、哈尔滨路等等。而唯有北市场附近地区大部分路名都是以辽宁的城市命名的,如丹东路、营口东路和营口西路、盘锦路、抚顺路等。由于之前的西十七纬路到西二十三纬路当时一直都是规划,所以它们被排到了二十四纬路、二十五纬路、二十六纬路和二十七纬路。相比于路名的排序,街名的数目还算靠前,北市场地区最重要的两条街分别是北市一街和北市二街,它们当时被分配到的序号是十八经路和十九经路。1920年春天,张作霖在商埠地正界北端画了一个方,就是十八经路、十九经路和二十六纬路以及一纬路之间区域,也就是现在的北市一街、北市二街与盘锦路以及市府大路围起来的那部分地区,即北市场。不过当时一纬路北边的这片地大部分都是坟地,不但有中国坟地,附近还有外国坟地。西塔方向就有一大片俄国墓地,里面埋的都是日俄战争里死掉的俄国人。当时这些地方都属于城外的荒地,而人们普遍认同的传统土葬对于土地面积消耗甚大,所以大批荒地被用来埋人也算正常,南市场周边地区最初也是大片的坟地。要想在坟地上把商业做起来可不是易事,如何才能有效利用资源优化营商环境招商引资,开辟新市场在外资夹缝中求生存呢?现代人的回答有一个固定套路叫作:“栽下梧桐树,引来金凤凰。”当年奉天行政公署也是这个套路,只不过他们没栽树,而是从大西关挪了一棵大树过来。

当年平康里客房入口处

辛亥革命时期被张作霖派人刺杀的革命党人张榕,被打死的当晚就是应袁金铠之邀在奉天大西关平康里德义楼与张作霖一起吃饭,饭后出门不远即被开枪打死,此事在张作霖给赵尔巽的呈文中写得很清楚。张作霖的“鸿门宴”之所以选在了平康里,是因为平康里是一个充斥着大量饭馆、妓院的鱼龙混杂的红灯区,张榕的“新相知”所在的翡红馆就在这里。平康里的大体位置就在现在的沈阳市红十字会医院南侧,也就是当年同善堂的南侧。平康里是地名,同时又兼具指代功能,全国各地都有。那时候如果某一城市某一区域被命名为平康里,那就意味着这里到处都是偿陪侍场所。这个惯例来源于唐代,据《开元天宝遗事》(卷二)载:“长安有平康坊者,妓女所居之地,京都侠少,萃集于此。……时人谓此坊为风流薮泽。”也就是说,平康坊是中国第一个红灯区。赵尔巽做东三省总督的时候,对奉天城的平康里进行过一次产业结构调整,低等的娼寮被清理整顿,兼并重组成中等妓院,在修大西门外道路的时候特意把平康里的胡同进行了修缮,建成了喧嚣一时的平康里五条街,虽说没有北京八大胡同那般声势,在东北地区也算是首屈一指。没想到十几年后,北市场兴建的时候,平康里被张作霖以城区改造为名连窝端了。

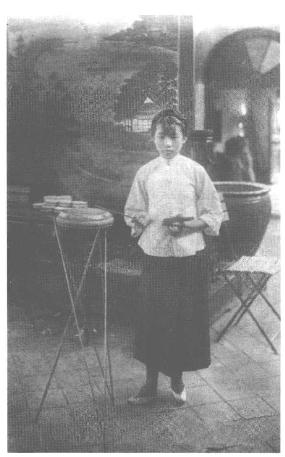

当年平康里的歌妓

为“开通地面,繁富街市”,奉天行政公署在北市场大兴土木,新建了不少房子,在一片片新建的房屋之间有两条新建的胡同格外显眼,一个叫“平康里”,一个叫“宜春里”。胡同里的“管理团队”和“业务精英”都是从大西关平康里平行移过来的,“秦楼楚馆”和“越女燕姬”的牌楼也竖起来了,北市场也就愈发繁荣昌盛了。有一部分妓院进行了供给结构优化,升级为更雅致更昂贵的高级书馆,去南市场落了户,其他的中等妓院连同火车站附近、老城九门里的妓院一同涌入了北市场。至于说为什么这么分配,目前还没有定论,但是有心人可以发现,南市场普遍消费水平偏高,而北市场相对价格低廉,二者之间存在着目标客户的巨大差异。北市场的东边有英美烟草公司,那里有大量的产业工人;南边不远有领事馆区域后身的亚细亚火油公司,还有1919年日本亚细亚烟草株式会社成立的大安烟草公司(后改为沈阳卷烟厂);北市场的西北角是二十七纬路,也就是现在的抚顺路,那里有1921年王永江创办的奉天纺纱厂(原址已被拆,现有复制品替代);东北角还有1922年张惠霖在皇寺后身创办的惠临火柴公司(后来迁移到杏林街南端),旁边还有1927年开始动工建设的奉天总站。20世纪20年代是北市场的黄金时代,周围的这些工厂、车站为北市场提供了大量的客流,而客流中的中坚力量就是附近积聚而来的广大劳动人民,为人打工为人服务的贩夫走卒们赚得有限,消费的空间也有限,所以北市场大部分妓院的价格自然就高不到哪里去了。到30年代初的时候,北市场的妓院已有150余家,妓女过千人,其中包括部分日本妓院、白俄妓院和朝鲜妓院。据说到了40年代的鼎盛时期,奉天的妓女数量突破3000人,而当时整个城市的人口才不过50万而已。1952年10月,这些带着受害妓女苦痛的旧社会糟粕被沈阳公安全部取缔,从此“妓女”这个职业以及九华堂、永顺堂、吉乐堂、桂英堂等“妓院”在沈阳成了历史。

当时人们在北市场的另一大消费就是听戏,奉天最火的演出场所,也是最早的剧场之一——大观茶园就在北市场,现在的北市一街20号。在评剧的发展历史上,大观茶园绝对可以算是浓墨重彩的一笔,它的地位比正阳街的大舞台要高。

大观茶园旧影

评剧的前身是“莲花落”,在不同的发展阶段中名称也各有不同,有“蹦蹦戏”“落子戏”“平腔梆子戏”“唐山落子”“奉天落子”“平戏”“评戏”等。1910年左右,“唐山落子”在关内发源地因“有伤大雅”和“伤风败俗”常被当局禁演,被迫向关外发展,金菊花等艺人就把“落子戏”带到了关外。

1919年,成兆才的警世戏社到关外演出,正赶上奉天发大水,奉天周边的灾民纷纷涌向城内,张作霖专门派人到哈尔滨把警世戏社接到奉天做赈灾演出,时间长达一个月之久,“落子戏”算是名正言顺地在奉天落了脚。当时警世戏社的名角儿男旦月明珠深受观众喜爱,观众甚至达到如痴如狂的地步,其中就有张作霖五夫人的亲妈王氏。有她的支持,月明珠的风头在奉天一度无人能敌。让人意想不到的是,他在1922年二进奉天演出时积劳成疾,病死于悦来客栈,年仅24岁;另一位名角儿金开芳,她在《杨三姐告状》里面饰演杨三姐,后来长期在沈阳担任评剧院以及戏曲学校等教学和领导工作,1988年病逝于沈阳。大观茶园作为当年奉天最大的专营落子园,很多名角在这里演出过。以上二位来过,接李金顺班的“奉天落子”的代表人物筱桂花也来过,《盛京时报》称之为“现在国内评剧界最负盛名者仍推坤伶筱桂花,该伶因生就之铁嗓,做派细腻,舞台之经验亦为老练……”还有芙蓉花、花云舫、花小仙、李筱霞等都来过。20世纪50年代,花淑兰在大观茶园演出《风筝误》,连演二十多天,场场爆满。韩少云、筱俊亭来演出时也是观者如云,后来被列为全国非物质文化遗产项目的“韩”“花”“筱”三大流派齐聚大观茶园,使大观茶园一度成为沈阳评剧的代名词。1929年《盛京时报》上曾经写过大观茶园的收益:“每日可获三百余元,每月可获近万元。”当时300块钱大概能买10亩地,大观茶园的火爆程度可想而知。大观茶园于1920年建成,1926年组建复盛剧社,1932年成立大观评戏班底,1948年东北文协评剧组接管大观茶园,改为唐山评戏院,1951年改为东北评戏院,1960年改为辽宁青年剧场。它在不停地变化,跟着它变化的还有它的受欢迎程度,现在基本上已经没有了。现在已无法感受大观茶园当年的辉煌了,包括北市场里的另外两大剧场——中央大戏院(沈阳大戏院)和共益大舞台(北市剧场)。 1919年,成兆才的警世戏社到关外演出,正赶上奉天发大水,奉天周边的灾民纷纷涌向城内,张作霖专门派人到哈尔滨把警世戏社接到奉天做赈灾演出,时间长达一个月之久,“落子戏”算是名正言顺地在奉天落了脚。当时警世戏社的名角儿男旦月明珠深受观众喜爱,观众甚至达到如痴如狂的地步,其中就有张作霖五夫人的亲妈王氏。有她的支持,月明珠的风头在奉天一度无人能敌。让人意想不到的是,他在1922年二进奉天演出时积劳成疾,病死于悦来客栈,年仅24岁;另一位名角儿金开芳,她在《杨三姐告状》里面饰演杨三姐,后来长期在沈阳担任评剧院以及戏曲学校等教学和领导工作,1988年病逝于沈阳。大观茶园作为当年奉天最大的专营落子园,很多名角在这里演出过。以上二位来过,接李金顺班的“奉天落子”的代表人物筱桂花也来过,《盛京时报》称之为“现在国内评剧界最负盛名者仍推坤伶筱桂花,该伶因生就之铁嗓,做派细腻,舞台之经验亦为老练……”还有芙蓉花、花云舫、花小仙、李筱霞等都来过。20世纪50年代,花淑兰在大观茶园演出《风筝误》,连演二十多天,场场爆满。韩少云、筱俊亭来演出时也是观者如云,后来被列为全国非物质文化遗产项目的“韩”“花”“筱”三大流派齐聚大观茶园,使大观茶园一度成为沈阳评剧的代名词。1929年《盛京时报》上曾经写过大观茶园的收益:“每日可获三百余元,每月可获近万元。”当时300块钱大概能买10亩地,大观茶园的火爆程度可想而知。大观茶园于1920年建成,1926年组建复盛剧社,1932年成

立大观评戏班底,1948年东北文协评剧组接管大观茶园,改为唐山评戏院,1951年改为东北评戏院,1960年改为辽宁青年剧场。它在不停地变化,跟着它变化的还有它的受欢迎程度,现在基本上已经没有了。现在已无法感受大观茶园当年的辉煌了,包括北市场里的另外两大剧场——中央大戏院(沈阳大戏院)和共益大舞台(北市剧场)。

株式会社奉天剧场

北市场有三大剧场,也有三大电影院:株式会社奉天剧场(俗称奉天座)、保安电影院、云阁电影院,异常繁荣的电影市场促使民国时期的奉天成为继天津、上海之后全国第三个上映有声电影的城市。在影院之外还有四大商场:北市、共和、民生和中原(北市百货大楼);八大丝房:大顺永、鸿增祥、大德祥、天兴源、义丰长、东生祥、鸿兴隆和瑞林祥;九大

茶社:祥云阁茶社(马三立来奉被坑演出地)、涌泉茶社(李庆溪西河大鼓《大隋唐》演出地)、四海升平茶社(张香亭评书《呼家将》演出地)、同和茶社(张香亭《杨家将》与李庆溪《双镖记》夫妻二人演出地)、会文茶社(“沈阳相声大会”演出地)、玉明茶社、六合茶社、会宾楼茶社和黄家茶馆。至于聚宾楼、新味斋、四兴隆、三合威、登瀛泉、第一泉、汇海泉等餐饮洗浴服务行业更是不胜枚举,再加上数目繁多的寺庙、教堂、当铺、药铺、理发馆、照相馆、烟馆、金店、服装店、钟表店、大小客栈等,使得北市场这块汇聚了五行八作、三教九流的“杂巴地”在20世纪20年代到50年代成为关外最著名的商业“CBD”,可与当时的北京天桥、天津劝业场、南京夫子庙、上海城隍庙相媲美。这里每天都热闹非凡,摔跤的、打拳的、卖药的、点痣的、算命的、占卦的、看手相的、拉洋片的、练杂耍的、变魔术的(以韩敬文为杰出代表,北市场曾经有韩敬文胡同)、跑马戏的、演西洋景的,打把式卖艺的,还有卖各种各样点心小吃的(绝非烤冷面、手抓饼之流,而是棉花糖、红白沾、洋羹糖、小鱼糖、豌豆黄等),可以说是什么热闹都有。南来北往的人们都往这儿奔,仿佛没来过这儿就没来过奉天似的,本地的就更甭提了,隔一阵儿不去听个戏或者干点儿什么总觉得空落落的。当时有句顺口溜说:“一根文明棍提着,两撇洋胡抿着,三炮台烟抽着,四季衣服换着,五族共和语说着,六亲不认的眼镜戴着,七天放假歇着,八圈麻将打着,九门平康逛着,实在没钱憋着。”就这样,各地的人们都迷恋着北市场,大家熙熙攘攘地往这里奔,各取所需,把偌大一个北市场挤得高朋满座宾客如云,车如流水马如龙。

其实,直到21世纪最初的10年间,作颂里、华丰里、发舒里还有永宜巷还残存着少许民国时代的老房子,时至今日却已经一点儿痕迹都没有了,它们以及它们之中生活过的人们仿佛从来就没有存在过一样。硕果仅存的唯有中共满洲省委旧址所在的福安里,算是为后人保留了一点老北市民居的风貌。

福安里现状

好在北市场并未全拆,它依然被当作名片出现在各种宣传和包装之中,城市的历史和记忆依然在此有所留存。例如北市一街保留了由大观茶园改成的辽宁青年剧场,虽然它的周围已经被拆光了,它仿佛一座孤岛一样十分突兀地被一堆新建筑包括仿古的新建筑夹在其中不知所措,它也经受过拆迁的恐惧和朝不保夕的战战兢兢,好在2014年它被列入省级文物保护单位。即便如此,在人们的心目当中,北市场再也不是以前的北市场了。

2013年,单田芳先生接受媒体采访的时候说:“提到沈阳北市场,我的印象太深了。我原来住在北市区,距离北市场只有咫尺之遥。我闭上眼睛,老北市就在我眼前,人物很鲜活。北市场是沈阳的娱乐中心,当年那里非常热闹,别的不说单说评书,大大小小十几、二十家茶社,每天观众都非常多,艺人在这里为了生存而演出。但是,自我说书之后,北市场大不一样了,尤其是现在站在皇寺大街上,你根本找不到北市场当年的一点影子。我偶尔回沈阳录评书,路过北市场也是匆忙离开。我曾努力站在皇寺大街上拼命回忆,记忆中的北市场跟现在差别太大,这种变化是翻天覆地的。”

,