看电影的时光就像在打碎自己的面目,再重新组装。

晚上丢开很多事,窝在床上继续看电影导论,对待生活是要怀着一期一会的诚意与庄重的。这部电影叫《美国丽人》,无独有偶勾连起我对另一部电影的回忆,叫《好奇害死猫》,背景重庆,宋佳很美,还有刘嘉玲,渐悟秀色可餐的含义,美丽的女子诱人犯罪!我要说的是使我联系起二者的,是玫瑰花,我忘不了它的色彩!我一开始不喜欢玫瑰花,因为它象征爱情,大多数女人喜欢,这两个要素足以使自以为与众不同的我厌弃它。但是想法总在变化,后来我喜欢它,红得够野,原始的美触目惊心。

看完电影习惯性刷刷影评,去找和我心灵相通的陌生人。

美国丽人

一段关于电影《美国丽人》的影评,摘自网络,感觉和我的看法相似。

起初,我对片名翻译十分不解,认为名称与内容完全脱节。后来才知American Beauty是美国一种蔷薇科植物,也就是那海报上满溢的红色花朵。片名为American Beauty也许是一语双关吧。

那么就从这American Beauty开始。

这红色的玫瑰花贯穿影片的始终——卡洛琳修剪庭院中的玫瑰,家中的玫瑰花瓶,莱斯特臆想中少女安吉拉身体溢出的玫瑰花……鲜艳的玫瑰为深沉的电影基调抹上了明亮的一笔色彩。

玫瑰花代表什么呢?

片中的大多数人都在无形的社会规则下徘徊:莱斯特日复一日的上班,内心却早已厌倦,渴望年轻气盛。卡洛琳向往成功竭尽全力销售房产,但工作时常受挫,还需时刻保持完美的一面。那位退伍军人将自己的内心压制于规则之间,表现出强烈的反同态度。安吉拉深恐自己普通,伪装自己有性经验。——就像玫瑰,花朵在诱惑,而茎干却伸出刺抗拒般纠结。

也有挣脱的时候:莱斯特遇见少女安吉拉,他开始健身、吸毒、炒老板鱿鱼、寻找不体面但自己喜欢的工作、大胆地与妻子表达自己的不满。卡洛琳开始出轨、尝试令自己开心的体育运动。军人亲吻莱斯特,得到解脱的他在莱斯特肩上哭泣。——玫瑰代表本能的原始的欲望。在美的诱惑下即使会被刺伤,也还是大胆的遵循欲望。

可是最后:莱斯特得知安吉拉伪装自己性经验丰富,面露慈爱,开始回顾一家三口的幸福时光时。却被最终崩溃的军人一枪打死。而此时卡洛琳抛弃杀死丈夫的想法,抱着莱斯特衣柜的衣服大哭,准备和好。——一切都来不及了。像玫瑰花般凋谢了。

而里奇是一个自始至终在父亲压制下一直我行我素,用自己独特的视角去解读美的人。珍妮被里奇引导,两个“怪胎”一起追求自我。

影片中的每个人都像玫瑰隐忍而又张扬,他们的故事也像玫瑰一样盛开而又凋谢。他们追求心目中的玫瑰之美,却都止步于骇人的刺下。没那么完美。

录像带中那个飘舞的塑料袋子给我很深的印象——里奇说它很美。万物都有自己的美。打破束缚,无拘无束。

“我猜我死了应该生气才对。我的心像涨满的气球随时会爆。后来我记得要放轻松,别一直想要紧抓着不放。所有的美就像雨水一样洗涤我。让我对我这卑微愚蠢的生命,在每一刻对生命存在感激。”

“你一定不知道我在说什么,别担心,有一天你会明白。”

这部片子对美应该有更深的含义,可惜我还不太明白。

最后, 被安吉拉这个角色击中了,我才是那个平凡而虚张声势的女孩,而一切不过源于自卑。感叹人与人的相似之处!直面内心真的很难,比我想象中难。谎言和伪装太多,茫茫人海里找回自己,找啊找,一个浪头打过来,就被海水呛住了。

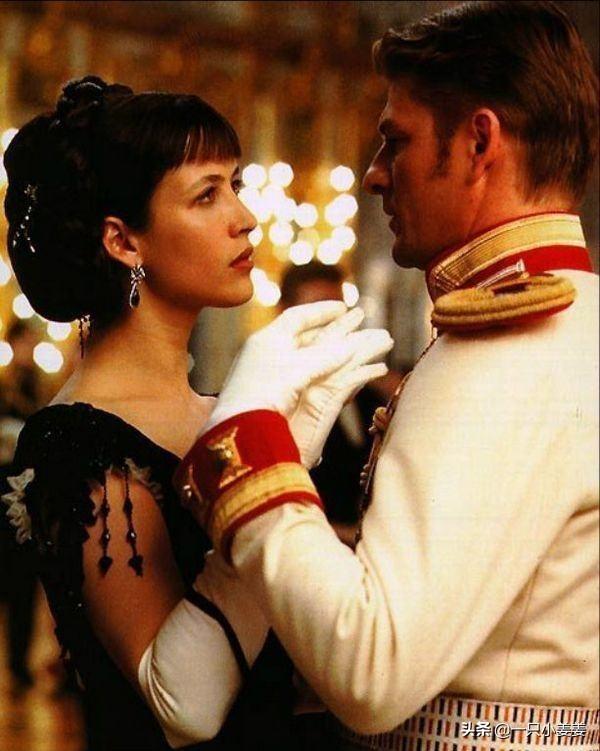

不知怎么,“隐忍而又张扬”让我想到列夫·托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》里的安娜和福楼拜的《包法利夫人》里的爱玛,我对悲剧人物有着病态的迷恋,令我无法忘却。喜欢,并悲悯着。那里有着生命庸常的姿态,和命运之手。

当我把安娜·卡列尼娜与爱玛这两个人物形象放到一起做一个比较,就不难发现这两人之间的许多共同点:表面上“婚外情”或是自我放纵是造成安娜和爱玛毁灭(卧轨与服毒)的导火索,而实际上二者的性格中都有着浪漫色彩,正是因为这种浪漫色彩在现实的严酷性面前发生了剧烈的冲突,带着摆脱、改变自身处境的强烈愿望的悲剧人物安娜与爱玛在现实面前才无处容身。诚如列夫托尔斯泰在《安娜》的开头写的那样:“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭却各有各的不幸。”安娜与爱玛即是如此不同的不幸着。

关于安娜

(一)与丈夫卡列宁的婚姻悲剧

卡列宁从小是个孤儿,他在物欲横流的上流社会里遭受鄙视和白眼,同时亲情的缺失导致他孤僻近乎僵化固执的性格,而安娜出身贵族,丰富的社交阅历,在锦衣玉食中成长起来,内心是感情丰沛的超凡脱俗的世界。这场年龄相差二十岁的包办婚姻里,安娜不理解丈夫在官场中的勾心斗角亦如卡列宁不理解妻子追求情趣浪漫,出身和际遇无形之中在二人之间筑起了相互阻隔的铜墙铁壁。这种精神上的门不当户不对,使得夫妻双方长期缺乏有效沟通交流,安娜的出轨成为一种合乎情理的必然。甚至在安娜爱上沃伦斯基时,虚伪的卡列宁依旧可笑地维持着那种表面的平静。

(二)与情人沃伦斯基的爱情悲剧

安娜在爱情里极强的占有欲,活泼开朗演变为一种偏执充满嫉恨。她认为爱沃伦斯基就是完全地占有他,丝毫不允许他有自由活动的空间和权利,只有靠他的爱情保证她才能活得下去。而沃伦斯基本身是一个上流社会中的标准的花花公子:“我什么都可以为她牺牲,就是不能牺牲男子汉的独立性。”与卡列宁长达八年的婚姻毫无爱情可言,直至遇上沃伦斯基才从这种压抑中释放出来。爱情至上的安娜,也迷失在爱情中。爱情进入婚姻后,沃伦斯基热情减退,安娜为他的冷淡而感到神伤甚至错乱。

关于爱玛

浪漫幻想与现实的反差

爱玛是一个平民女子而非贵族,本性良善同时美丽迷人。她有着多愁善感的的气质与对贵族社会的向往。修道院里肃穆的雕塑、典雅的音乐、诗意的苦难使她整日对爱情的梦想和对生活的期望陷入一种想入非非的境况,同时修道院的生活又是对她天性的压抑。她期待丈夫给自己带来浪漫的情感体验。问题是,当这株娇柔的植物一经离开温室,置身于狂风寒霜之中,枯萎也许就是它不能逃脱的命运。婚后生活依旧平淡甚至是平庸,爱玛感到庸俗的丈夫与自己之间是极不般配的婚姻,她渐渐走向了背叛婚姻的道路。爱玛在放纵自己情欲的同时,还极其讲究排场,她超出经济承受能力地购买奢华的物品,挥霍虚荣,掉进物质的深渊。

(二)各色男人对爱玛的共同扼杀

幼时被父亲送往修道院接受教育,爱玛热爱诗歌与绘画,对生活充满了浪漫情怀。婚姻是一场交易,软弱的丈夫满足不了爱玛膨胀的世俗化的内心。于是乎不懈碰撞的爱玛的婚外恋故事中,出现了三个男人。她和平庸的夏尔结婚后,感到梦想破灭时在舞会上邂逅了子爵,但他不久抛弃了她;之后她认识了烂漫的实习生莱昂,但怯懦的莱昂并没有给她想要的,而是选择去了巴黎;在她失落灰心之际罗道尔弗出现了,并答应爱玛私奔,最后将爱玛推向绝路。爱玛为了私通大量借债在走投无路的情况下服毒了,而她越轨的种种事迹至死以后才被夏尔所知道。

一个得不到,一个已失去列夫托尔斯泰和福楼拜大概都深恶痛绝他们所处的社会,他们塑造的两个追寻爱情的女性形象代表着一种新的婚恋观的觉醒。安娜的死主要是源于内心慢慢培植、累积起来的厌倦,是激情消失之后难以驱除的空虚和绝望。而爱玛的死则带有更多的社会学因素。爱玛的死并非仅仅由于“高利贷危机的残酷”,主要是由于对社会生活突然向她展露出真相缺乏足够的心理准备;诚然,安娜与卡列宁之间年龄相差过于悬殊,心灵沟通会有障碍,安娜在卡列宁身上没有尝到爱情的滋味,这是她婚后的的遗憾。没什么就想什么,缺什么就想得到什么。这是人类的天性。安娜的生活里缺少爱情,那么爱情就会像天上的月亮一样神秘而美好。安娜体内的荷尔蒙让她内心躁动不安,她的人生中,即使不出现沃伦斯基,也会出现别的卡夫斯基、拉夫斯基。追求浪漫的文艺女青年,内心的欲望永远深不可测。爱玛嫁给了包法利这个乡村医生,婚后的生活比上不足比下有余,家里也有女佣和仆人,爱玛也和安娜一样过着悠闲地相夫教子的生活。可她并不知足,她向往上流社会灯红酒绿歌舞升平的浪漫生活,嫌弃包法利的平庸和无能。与包法利夫人相比,安娜所拥有的上流社会的生活正是爱玛所艳羡的生活,但是安娜也并未知足。

关于安娜和爱玛,我想确实是可以带来很多爱情和婚姻方面的思考。最理想的爱情应该是像舒婷的《致橡树》一诗中所写的那样:

我如果爱你——

绝不像攀援的凌霄花,

借你的高枝炫耀自己;

我如果爱你——

绝不学痴情的鸟儿,

为绿荫重复单调的歌曲;

也不止像泉源,

常年送来清凉的慰藉;

也不止像险峰,

增加你的高度,衬托你的威仪。

甚至日光,

甚至春雨。

不,这些都还不够!

我必须是你近旁的一株木棉,

作为树的形象和你站在一起。

根,紧握在地下;

叶,相触在云里。

每一阵风过,

我们都互相致意,

但没有人,

听懂我们的言语。

你有你的铜枝铁干,

像刀,像剑,也像戟;

我有我红硕的花朵,

像沉重的叹息,

又像英勇的火炬。

我们分担寒潮、风雷、霹雳;

我们共享雾霭、流岚、虹霓。

仿佛永远分离,

却又终身相依。

这才是伟大的爱情,

坚贞就在这里:

爱——

不仅爱你伟岸的身躯,

也爱你坚持的位置,

足下的土地。

可是爱情不会按照写好的脚本上演,婚姻更不是只靠爱情就可以维系。

,