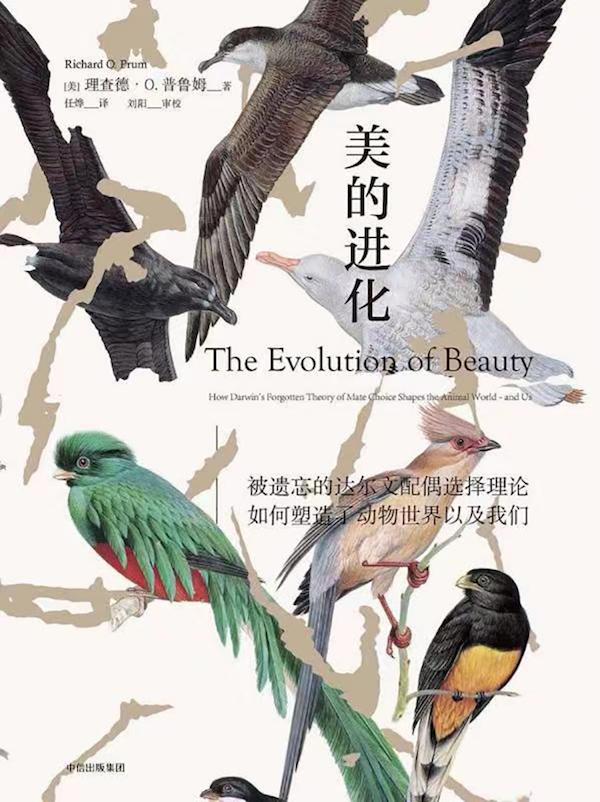

理查德·普鲁姆(澎湃新闻 蒋立冬 绘)

理查德·普鲁姆(Richard Prum)是美国耶鲁大学的演化鸟类学家、皮博迪自然历史博物馆(Yale Peabody museum of natural history)的鸟类学策展人和脊椎动物学首席策展人,曾获麦克阿瑟奖和古根海姆奖,为探索恐龙羽毛和颜色做出了重要贡献。他的新著《美的演化》(The Evolution of Beauty: How Darwin's Forgotten Theory of Mate Choice Shapes the Animal World and Us)自2017年出版以来,便广受关注,获得2018年普利策奖提名——在近三十年里,还没有一本科学相关著作能够获此殊荣。

普鲁姆在新著中阐释了达尔文演化思想中一个被长期遗忘的理论,也是演化论中的一个重要机制——基于择偶偏好的性选择(sexual selection)。鸟是如何认识“美”的?我们通常在纪录片中可以看到,鸟类用绚丽的羽毛、嘹亮的啼叫或是特别的行为举止以吸引异性,这些就是鸟类眼中的“美”。那么,鸟类是如何推动并演化出“美”的?普鲁姆提出了“美发生”学说,并将之延伸至人类。

《上海书评》近期采访了普鲁姆教授,请他谈谈“美发生”及其引起的争议。

“美”这个词充满了主观性,很难进行科学定义。在中国,有“病态美”、有“情人眼里出西施”这样的说法。作为科学家,您是如何看待“美”的?

理查德·普鲁姆:《美的演化》这本书的挑战之一就是试着将美转化为科学术语,我一直深信,以一种科学的方式来定义美是完全可能的。美本身就是一个关于主观经验的主体性科学的主题。美可以被定义为一种与其他偏好协同演化(coevolve)的吸引力,不同形式的刺激以及对美的渴望千百年来一直在不断地相互作用和彼此选择。对美的研究既可以是遗传学式,也可以是社会文化式的,还可以将两者结合起来开展研究。

也就是说,“美”的关键是协同演化。

理查德·普鲁姆:没错。我认为这与生物学中的受体和配体非常相似。如果两者不连接的话,它们毫无关系。即使连接,这种连接也是随意的。你很难判断这种连接是否正确,除非它发挥了功能性,而且功能性战胜了随意性。

美虽然由协同演化产生,但是许多协同演化过程与美没有任何关系。比如,非洲的瞪羚和猎豹,瞪羚为了避开猎豹的猎杀一直在奔跑。在此期间,猎豹体格变得越来越大,速度也越来越快,而瞪羚的速度也相应地越来越快。它们之间就像是一场军备竞赛。这是协同演化,但它与美毫无关系。

技术也会和功能协同演化。如果我们把轮子做成方形的,它就转不起来,只有把轮子制成圆形的,它才会转得很顺畅。这种改进是为了它的功能,让轮子更好用,而不是为了获得审美上的愉悦,让轮子变得更好看,尽管我们也可以这样赞美轮子。所以,技术与功能的协同演化是一种非审美的方式,而审美——比如喜欢与讨厌——都与主观评价领域有关。

《美的进化:被遗忘的达尔文配偶选择理论如何塑造了动物世界以及我们》,[美]理查德·普鲁姆著,任烨译,中信出版社2019年1月出版,428页,88.00元

我写这本《美的演化》,就是尝试延续——或者说重振——关于科学和美的达尔文传统。在我看来,自从达尔文和阿尔弗雷德·华莱士关于“美是不是科学的”展开辩论以来,这个领域就已经误入歧途。因此,我的尝试面临着巨大的挑战,反达尔文的力量就是其中之一。更不幸的是,简化的适应论(simplified view of adaptation)已经在演化生物学中占据主导,真正的达尔文学说反而遭到厌弃。从达尔文学说的角度来说,“美”产生于动物的主观意识,以鸟类为例,不管成年与否、雄性雌性,它们都有自己的偏好,会观察,会社交,能够感受“美”,并通过演化来推动“美”。“美发生”(Beauty Happens)假说就诞生于此。

这大概也是您写这本书的动力吧?

理查德·普鲁姆:我一直对“随意性选择”(arbitrary sexual selection)感兴趣。然而,就我的整个职业生涯而言,事实发展的方向与我坚持的理论恰好相反:生物学领域中的性选择或配偶选择理论已经被适应论统治了。这种观点认为,雌性动物在择偶时所关注的雄性特征,要么对它们间接有利,例如后代能否获得更强的生存能力、更好的生活条件,拥有更多的食物、更长的寿命,要么对它们直接有利,例如雄性动物是否拥有食物更多的领地、是否携带性传播疾病,等等。

为此,我做了许多工作。我写《美的演化》,就是因为我对这个领域的固步自封感到越来越沮丧。我想通过与公众对话,引发更为广阔的全新的讨论,来撼动目前的生物学领域,激发不同于过去的思考。这本书的使命,一是将“美”带回科学领域,使之作为正当的科学研究主体被认可,二是刷新人们对自然史的印象,使之作为正当的科学研究方法被认可。除此之外,我还有一个更宏大的目标:就像所有的学者一样,我希望我能够改变人们对这个世界的看法。

问题是,当我们谈论“美”时,它来自人类的眼睛。

理查德·普鲁姆:动物也有眼睛,它们也是参与演化过程中的自由个体。它们的复杂心理足以激发拥有感官系统的能力。审美演化发生在个体有感官知觉、认知评价和选择时。这个过程,举例来说,就像你看到一个人,观察他的一些行为,对他有了一定了解和判断,最后认为他很好,选择他成为自己的朋友。当这种情况发生在一个可遗传的基质上时,表型演化便产生了。举例来说,一只小雄鸟意识到自己的尾巴要长得更长一点,这种意识进入基因之中,遗传下去,最后就会导致演化。审美演化在动物的主观感知之中起作用,这更有价值,在物理世界,一个演化过程会限制具有功能性的典型特征的表型演化,但是审美演化却不会受到这样的限制。

达尔文对这个过程做了非常到位的描述,大家却对他的学说拒不接受,原因在于他们无法像达尔文那样理解世界的复杂性。这也是很少有人能够有理有据地回应我的著作的一个主要原因。

研究表明,一些哺乳动物是双色视觉动物,它们无法区分绿色和红色。因此,它们看到的世界可能与人类不同。鸟类是怎么一种情况?

理查德·普鲁姆:想要理解美和吸引力的协同演化,我们显然必须了解有关动物的感官系统。我们实验室在鸟类色彩视觉方面开展了大量研究,还特别创建了数学模型。研究证明,鸟类仍然拥有原始脊椎动物的四色视觉系统,就像爬行动物和硬骨鱼类那样,它们能看见四种颜色,R(红) G (绿)B (蓝)和UV(紫外线)。

哺乳动物祖先为了避免被恐龙吃掉,花了大约一亿年的时间在夜色中行动,在这一演化进程中,哺乳动物色觉遭到简化,失去了绿色和蓝色两种视蛋白,于是,诸如狗、猫、奶牛和老鼠这类动物,就只能看见红色和紫外线。在旧世界(the old world),人类、猿类和猴子的祖先——灵长类动物在X染色体上变异复制了红色视蛋白基因,于是它们能看到绿色和蓝色,成为三色视觉动物。绿色和红色视蛋白差别很小,因此双色视觉动物和人类之间所看到的世界的差异不是太大。我们人类即使拥有三色视觉系统,也看得不是很清楚。我的下一本书将会在这方面做出详细的解释。人类能够看到R(红色) G (绿色)B(蓝色),鸟类能看见R(红) G (绿)B (蓝)和UV(紫外线)。紫外线不仅仅是超越蓝色,它更为色彩视觉增添了新的维度。鸟类观察到的世界更加精确,具有更多的维度。

有些鱼类为了躲避捕食者,能够改变颜色和亮度以融入不同的背景,就像变色龙那样。您怎么看待这种美?

理查德·普鲁姆:有一点必须明确,科学语境下的“美”不是由我们人类感知来定义的,而是由动物自己来定义的。看到变色动物的时候,我们可能会觉得它很可爱,然而这并不是自然意义上的美,事实上,变色某种程度上反而妨碍了审美演化。我们将这类动物称为“美”,完全是站在人类的立场上。变色龙为了融入背景会改变颜色,而它们在同性竞争、吸引配偶时也会改变颜色,开启与伪装时完全不同的变色模式。它们有一套非常精细的变色方式。章鱼、墨鱼和鱿鱼也与之相似。

变色龙

这太美妙了,让我们回到您的“美发生”理论。读完您的书,我确信您认为自己提出的“美发生”仅仅是众多“性选择”理论中的一个。但是,当我读完一些相关评论之后,我又不敢确定自己的想法,您能在此稍作解释吗?

理查德·普鲁姆:当然可以。我的论敌,还有演化生物学领域的其他一些人认为,他们的观点就能涵盖整个世界,他们自以为永远正确。事实上,他们的思维方式却是有缺陷的。 这也导致他们否定我在《美的演化》中提出的观点。事实上,适应论早已沦为无人敢去质疑的僵化意识形态了。适应现象当然存在,只是,把自然选择过程之中的适应现象作为唯一的解释工具,认为它在演化过程起到了决定性作用,而无视其他现象的存在,我对此深表怀疑。我所讨论的,恰恰是被这些人遗弃在狭隘的世界观之外的问题。达尔文的《人类的由来》已经出版一百五十年了,仍然能够引起讨论、发人深思。我发现,自然界处处能用真正的达尔文学说来加以解释。

据我有限的知识,我发现很多人几乎遗忘了《人类的由来》,大多数人只记得《物种起源》。

理查德·普鲁姆:按理说,我的同行对《人类的由来》应该是很熟悉的,他们发表研究成果时也会引用,但大多数时候,他们对此书的引用就仿佛他们从未读过一样。

三位女性科学家去年写了一篇言辞相当犀利的书评,她们认为费希尔理论是不恰当的零模型(null model)。我还看到一位来自德国马普所的鸟类学家也做出了负面评论。对这些评论,您怎么看?

理查德·普鲁姆:总体上,动物行为学家对我的学说发表的评论都是负面的。你提到的这三位科学家从事的是演化论研究。知名博主杰里·科恩(Jerry Coyne)也写了一篇负面评论。

至于你提到的这位德国学者,他破坏了基本的学术规则。在他担任编辑的期刊中,之前有一位科学家写了一篇正面的学术评论,而他却滥用编辑权力,自己动手写了一篇负面评论来作为回应。这有点不公平。实际上,这些发表负面评论的作者都没有认真了解过《美的演化》的实质内容。他们大多数人都是断章取义。我可以一一回应这些评论,但是我不想强迫别人认同我的观点。

非常有趣的是,这三位女性科学家首先同意,零模型是必须的,但却从未真正在自己的论文中使用过零模型。她们说我对零模型的理解是错误的,甚至引用了蜘蛛方面的研究来反击。不幸的是,零模型不像瑞士军刀那样有适用于各种场合的不同刀片,零模型是针对特定场合的具体工具,比如,“美发生”就是特征和偏好协同演化的零模型。而在演化生物学中我们已经有了许多零模型,比如遗传平衡定律(或称哈迪-温伯格定律)和中性理论,但是,我们不能把这些零模型机械地套用在别的问题上。

那三位女性科学家并没有认真读过我的书,我在最后一章谈及“优生学”(eugenics),其实是为了讨论,优生学家关于性选择的重新定义如何助长了优生学的逻辑。就因为这个原因,她们便指责我与纳粹、与优生论者步调一致。这是多么不公正和不恰当的评论!我并没有声称任何关于行为生态学的现代研究都是优生学。只是,历史地来看,演化生物学确实和优生学有联系,前者是在后者的基础上发展而来的,不管是“适者生存”这个概念,还是群体遗传学这门学科,抑或我们目前使用的不少术语和软件都来自优生学。事实上,1880年到1930年之间,几乎所有的演化生物学家都是优生论者。

那么,您如何看待自然选择与性选择之间的关系?

理查德·普鲁姆:达尔文非常明确地阐释过,自然选择和性选择是截然不同的过程,只是有时相互作用。达尔文直到去世之前还与华莱士就这个问题展开辩论,但华莱士之后又活了三十年,人们对达尔文以及达尔文学说的认识,很大程度上受到了华莱士的影响。这对演化生物学造成了很大伤害。目前得到认可的有四种演化机制:突变(mutation)、重组( recombination)、遗传漂变(genetic drift)和自然选择(natural selection)。我认为,性选择应该被认作第五种演化机制。非常遗憾的是,尽管性选择通过我的研究得到了确认,但却没有被任何其他研究承认。这里就不得不提一句,如果你控制了定义概念的权力,你就控制了这门学科。这类事情在科学史上一再发生,不断有人通过自己的方式来对概念下定义,从而控制人们的思维。为什么不从事科学研究的读者反而能够读懂我的书,因为他们的思想没有受到某些术语定义方式的意识形态污染。

回到我的研究本身。《美的演化》的结论之一是,生物有感知,会社交,会选择,做出“美”的判断,然后通过遗传变异,将“美”传给下一代,这就推动了那些关于美的特征的演化。这种美不需要适应外界,也不用外力驱动。自然界有许多这样的例子,美丽的花朵,漂亮的水果,鸟儿的嘹亮歌声,从“美发生”的角度来看,它们的产生都不是适应性的,不包含任何功能信息,而是随意产生的,仅仅与吸引力协同演化。

拥有绚丽彩色羽毛的雄性华美极乐鸟,求偶时它舞姿奇异,彩色羽毛在黑色背景下格外醒目

中国有一个成语很适合“美发生”学说——水到渠成,水来了,渠道自然就形成了。水有自己的能动性。

理查德·普鲁姆:我同意。我会考虑把这个中国成语放到我的下一本书中。

《美的演化》最后几章探讨了人类方面的研究,包括生殖器官和性。您认为审美重塑在同性恋(homosexuality)的演化中发挥了重要的作用,但与基因没有关系。但是,一些科学研究证明同性恋与遗传有关。您真正的观点是什么?

理查德·普鲁姆:这是一个很有趣的问题。它实际上与遗传有很大关系。首先必须声明,我不用“同性恋”(homosexuality)这个词,而是用“同性”(same sex)、“同性性行为”(same sexual behavior)等。在我看来,同性恋(homosexuality)具有身份认同的意味,是基于现代文化产生的概念。非常有趣的是,在非洲、亚洲等许多曾经沦为殖民地的国家和地区,在被殖民之前,当地人拥有更多的性自由,而在被殖民之后,为了呼应欧洲列强,这些国家和地区却通过了惩罚同性性行为的法律。

数据表明同性性行为是可以遗传的。我在书中强调,同性之间产生的吸引可能是许多复杂基因相互作用的产物。举个例子,我们可以找到十二个、二十个甚至三十个与心脏病相关的基因位点,然而,如果把它们全部放在一起研究时,会发现大约只有百分之五或百分之七的心脏病发作与这些基因位点绝对相关。我所想要论述的是,世界上不存在“同性恋者基因”(gay gene),如同不存在心脏病基因一样。

近些年来,小鲜肉(Little Fresh Meat)现象在亚洲非常流行。这些男性通常看起来性格温和、不具备攻击性。您怎么看待这个现象?

理查德·普鲁姆:我认为,这属于亚洲文化的一部分。人类研究是复杂的,因为各种性演化(sex evolution)的机制都在发生作用,包括男性选择、女性选择,男性之间的竞争和女性之间的竞争。人类也会遭受来自男性或女性的性胁迫(sexual coercion)。最重要的是,除了自然选择之外,人类还会受到文化的影响,就像性选择可以独立于自然选择而存在一样,文化本身也可以独立于其他因素,发挥极其重要的影响。

所以,我对这个现象的评论就是,这完全应该从文化上解释,跟生物学没有关系。举个例子,如果这些小伙子到了一定年龄,突然决定开始蓄须,不再继续做小鲜肉了,这并不是演化在发生作用,只不过是年龄到了而已。

《美的演化》中有这样一个观点,美是由雌性动物驱动的。同时,您也谈到女权主义。您对争取堕胎权、反对性骚扰的女权运动怎么看?

理查德·普鲁姆:这是一个奇妙而复杂的问题。作为一个长期关注鸟类研究的鸟类学家,我在《美的演化》中提出的一个重要结论就是,鸟类的性选择大部分是通过雌性选择发生的。我着重讨论了一雄多雌制这种现象。当然,这并不是所有鸟类都这样。例如,绚丽粉红色火烈鸟、具有明亮喙的海雀以及企鹅,这些鸟类的雄性和雌性都有装饰物,会精心地进行性展示,有各自的偏好,会互相进行配偶选择,因此,我希望在下一本书中,能够多关注鸟类的一雄一雌制(monogamy)。

有时候,有的鸟类还往相反的方向发展,由雌鸟占据主导。这些鸟类的雌鸟鸣叫声更加明亮,由雌鸟来保卫领地范围,而由雄鸟来进行性选择。当然,这种情况比较罕见,通常发生在资源非常丰富的环境中,雌鸟有足够的能量产下大量的蛋。这类雌鸟会找一片足够大的领地,让两只雄鸟抚养幼雏。这些雌鸟体型常常很大,甚至演化出武器来自我防卫或保护领地。这种现象可以说是非常女权主义了。

多年来,在适应论的引导下,人们一直解释说,配偶选择中的雌性偏好,是为了取得更好的结果。但是,一旦雄性与雌性之间发生冲突,就产生了一个问题:既然两性都在争取更好的结果,那么,在最后的结果之中,究竟是谁获益、谁受损?我们做过鸭子的研究。雌鸭常常受到雄性竞争之中性胁迫的伤害。我们发现,在雄鸭和雌鸭的生殖器之间存在一种协同演化,雌鸭演化出了一种物理防御机制,它的生殖器形状发生了改变,可以阻止强迫交配过程之中雄鸭生殖器的侵入。这非常有趣,因为雌鸭的演化不是为了保护自己免受伤害,而是为了捍卫选择自由权,也就是自由决定谁才能够做它们后代的父亲的权利。因此,尽管雄鸭和雌鸭的强迫交配率高达百分之四十,却只有百分之二至百分之五的小鸭子是因强迫交配而产生的后代。这种避孕方法的成功率之高,简直就像经过FDA批准一样。这到底是如何演化出来的呢?我认为,是通过捍卫自由选择带来的间接利益演化而来的。换句话说,雌鸭一旦选择了自己喜欢的雄鸭,它的雄性后代将继承这些它所喜欢的特征,从而使得其他雌鸭也会喜欢它的雄性后代。这就是推动审美演化的美的间接遗传利益(indirect genetic benefit)。所以,美由雌性动物驱动这个概念不是由十九、二十世纪的社会活动家和女权主义者创造出来的,而是一种社会性物种(social sexual species)的演化特征。

在我看来,一场文化上的“军备竞赛”正在人类世界的两性之间不断上演。女性的社会和经济地位在当今世界的不同文化之中都比男性要低,造成这种现象的原因是父权制,这恰恰是文化的影响。我在《美的演化》中得出的结论之一,就是雄性在自然界并不必然具有统治地位,人类世界的男性统治是经由文化才建立起来的。这就是女性会在文化层面与男性展开各种“军备竞赛”的原因,而女性对堕胎权的争取,正是为了创建女性自主的文化。

让我们回到您的科学研究吧。除了野外观察,您也做基因测序研究。您如何看待自然史路径和分子生物学方法?

理查德·普鲁姆:现代科学对 “性选择”的定义过于狭隘,我们需要更广阔的视野。我下一本书的主题是关于鸟类美的自然史。非常遗憾的是,当下的科学研究范式强调的是提出假设-检验假设这种研究方法,强调观察-记录的自然史研究方法被排除在外。事实上,对科学发现来说,自然史研究方法是一条重要路径。

举个例子,五百年前,伽利略用望远镜观测木星,通过连续几周的观测,他发现有些卫星正在围绕木星转而不是绕着地球转。伽利略没有去检验什么假设,而是通过观察改变了我们对宇宙的认识。作为观鸟者,我通过望远镜观察鸟类的生活,我希望我做的科学研究也能够同样改变我们对宇宙的认识。人类不是唯一的主体,其他动物也是独立于人类而存在的主体。正因如此,不能由我们人类来决定什么是“美”,我们需要做的是,探索不同时空之中,对其他有机体来说什么是“美”。

除了负责一个科学实验室之外,我还是耶鲁皮博迪自然史博物馆的鸟类学策展人,这个自然史博物馆和我负责的实验室一起,在我发表的一百多篇论文中,一直被我列为通讯地址。我必须再次强调,自然史是科学的关键组成部分,是科学研究的重要路径,而不是科学的对立面。如你所说,我也研究分子演化和系统发育学。通过基因组测序,我一直在寻找我感兴趣的基因组的遗传机制。

在进行自然科学研究的同时,我一直尝试用新的方式与人文学科对话,我发表过一些审美哲学方面的论文,《美的演化》最后一章也是一场与人文学科的开放式对话。

,