初识邱驰是在十年前了,在我们的共同好友安斌引荐之下,我第一次和他在“重庆民间映画交流展”相遇。我们一起穿行在沙坪坝的大街小巷,一起去了沙坪坝公园武斗墓园,那次影展,他带来的是以京杭运河济宁段为主题的纪录短片《河上的烟》,摄影机像眼睛一样,记录了临河而生的人与景象。而再见邱驰时,他已经完成北京电影学院文学系的研究生学业,专注于做一个后朋克的乐队,乐队的名字名叫孤独的利里(Lonely Leary)。在蛰伏多年后,签约了音乐厂牌兵马司,出了第一张专辑《穿过公园就到了》。我最近一次听他的现场演出,是在阿那亚的跨年舞台,几百人随着音乐的节奏摇摆。2021年,第二张专辑《前夜的乘客》又完成了收获满满的全国巡演。作为前纪录片导演,现在的后朋克乐手,这十年在他身上发生了什么故事,我也想问问他,于是有了凹凸 TO ALL电台的第四期节目。这期播客还邀请到了西海之声电台的主播刘阳子,作为乐评人,也想听听他的分享。特别鸣谢西海之声电台提供整套录音设备,让这期播客的品质有了保障。同时我们聊的内容也是丰富多彩,这并不是音乐本身的故事,而是在音乐背后,我们如何和这个世界相处的故事。

凹凸TO ALL 004 前夜纪录片乘客,今晚要玩后朋克

主播 | 张劳动

嘉宾 | 邱驰 刘阳子

编辑 | FLYY

凹凸镜DOC:大家好,这里是凹凸 TO ALL电台,我是主播劳动,今天请到了两位好朋友,一位是Lonely Leary孤独的利里(乐队)的主唱,前纪录片导演邱驰。

邱驰:大家好。我是邱驰。

凹凸镜DOC:另一位是我们的老朋友“西海之声”的主播,最近写了本小说(《谎言后备箱》),变身成为作家的老刘,刘阳子。

刘阳子:看来你也不好意思说,大家好,我是老刘。

凹凸镜DOC:这次的录音设备是由“西海之声”友情支持,不是赞助,倾情借助。两位老师都跟纪录片有关联,邱驰是之前做纪录片,刘阳子老师之前在VICE,也算是与纪录片有关系。

我跟邱驰认识是2011年在重庆民间映画,当时是邱驰带了他的处女作叫《河上的烟》去做展映,那时候他还是个胖子。

刘阳子:那时候多大?

邱驰:10年前,是21岁。

刘阳子:21岁,已经有第一部片子了。

凹凸镜DOC:出道即巅峰,好像后来不做纪录片了。

那时候其实我们都是小毛贼,重庆民间映画请了一位大师来参加,大师叫阿彼察邦,我们当时都不知道阿彼察邦是谁,没有去朝圣。没听过,后来发现人家原来是大腕。

邱驰:那个时候还是挺有名的,之后我才把他的片子完整的看了一遍。那个时候只是听说那个人,名字很奇怪。

凹凸镜DOC:邱驰人生轨迹也挺有意思,他是一个纪录片导演,又去电影学院文学系读研究生,后来又做孤独的利里的主唱,一直在跨界。

老刘从一个主播变成了作家。包括我自己之前是纪录片导演,小跨了一下,做了一个播客主播,做公众号凹凸镜DOC,现在很流行跨界。

刘阳子:我觉得咱们这都不算跨界,咱们这都属于职业延展,属于在不同的创作领域,东奔西跑,所以我觉得不算跨界,你要是现在去弄导弹,那才叫跨界。

凹凸镜DOC:你是够捣蛋的(哈哈)。要提醒一下孤独的利里的粉丝,这期播客主要不是关于邱驰音乐方面的,我们聊的内容大部分跟音乐没关系,我们主要聊聊主唱的生平。邱驰纪录片《河上的烟》我印象很深,我2011年看过,我当时写的:“富有诗意的纪录片作品,饱含对古港的深思,真心不错,可见导演的功力扎实,值得观看山东有为青年。”

邱驰:搞得我跟老先生一样的,邱老先生。

凹凸镜DOC:也有人评价你是有阿彼察邦的松弛和骚气,你可以分享一下,也聊聊你所谓的文化延展,你是怎么延展的?为什么放弃了纪录片?

邱驰:放弃纪录片,说来话长。当时选择去拍纪录片,其实也并没有说是要给自己规划一条路,我要做一个所谓的导演,或者我要拍这么一个东西,想怎么样。这个心态无非就是想找件事情做一下,因为大学学这个,身边很多人也做这个事情,对我来说,会觉得别人都做我应该也可以。做一下试试,有可能不见得比别人更糟糕。

那时候上大学,时间比较宽松,实际上是一种无所事事的状态。

当时我也挺想去做乐队的,但身边没有人做,也找不到人。身边很多人都在拍东西,好像做其他的很多事情都缓解不了这种焦虑,就是所有人都在做。这个我得去做,别人也不带我玩,自己去试试。

凹凸镜DOC:而且拍纪录片实际上一个人能完成。

邱驰:对,我觉得最初的冲动其实就是一种焦虑,我得做点什么事情,证明自己也能做那样一种环境中像是一种存在的意义。

凹凸镜DOC:后来你又去电影学院读研,我们都以为你的人生轨迹就是继续往电影方向扎,怎么就突然变成主唱了?

邱驰:也不能说突然变成,只是所谓的其实可能在山东,你也知道,上大学你可能去考研,这是一种惯性。

刘阳子:是常规操作。

邱驰:当时想,考研无非就是找个学上,浪费了4年没想过什么事情,然后再花三年的时间去想这个事情。

别人说想考就考一个好一点的学校,我就试一下。但是其实来到北京,包括去电影学院上学,相当于是一种观念的冲击。

你自己在山东去幻想关于电影这件事情的时候,跟你真正来到了一个所谓的最高学府,完全不一样的,身边的人可能来到电影学院,讨论的事情其实都是一些类似产业方面的。

他们会聊,怎么去一起攒个活,写个电视剧或者是跟个什么组之类的。这些事情其实我自己在我关于电影的想象中都不存在的,所以说就觉得来到这之后,瞬间觉得好虚无。

感觉我好像也从来没想过这个事情。让我去做也做不来,可能在这种冲击之下,你不知道该做什么了,拍东西可能也想不到拍什么东西好。

关于所谓独立的想象东西都不复存在了。做乐队,只要有什么两三个人就可以做,大家一块排练,随时随地都可以进行。

其实很缓慢的过程,相当于从来到北京到现在过去了快10年,从什么都不懂,开始慢慢地排练做乐队,到现在就过来了,也没有说是一个选择或怎么样,是很自然的事情。

刘阳子:你们同学互相不一起搞创作,结成创作小组吗?

邱驰:其实这个事情很有意思,我有几个同学也是可以可能没有在所谓的电影学院的环境中,经过4年,忽然来到这也会有些感觉好奇怪,跟我想象的不太一样。

当时我们可能是用一种虚无的方式去抵抗这个东西,大家没事出来喝酒也好,瞎聊,戏谑的去调侃那些真正在兢兢业业的去赚钱的人,把自己越搞越虚无,搞得自己也没创作什么东西,对所有的创作都抱着一种戏谑的态度,结果只能投入摇滚乐,交了一堆酒肉朋友,但是真的没有形成所谓的创作小组。

摇滚乐说着也不丢人,那就来呗。

刘阳子:哈哈这话挺棒的,邱老师下回上我们西海录一些Lonely Leary的事,我得用这句:摇滚乐听着也不丢人。

凹凸镜DOC:有一次在一个会场有人说一句话说你要是拍纪录片的,你在酒吧泡妹的时候,你都不好意思说你是拍纪录片的。

刘阳子:这可能是不是都是圈内的互相的调侃。

迷茫的时候,我倒也不是没有,我还是觉得从年轻的时候自己该写东西,当时的职业确实是写东西,但是记者,还是那种体制内的记者写的东西,跟自己的兴趣爱好相对比较大。

我对供职的行业,在那个年龄其实也完全没有了解,没有机会去理解那个行业,那段时间就会产生一种精力和时间的冲突,这个冲突确实是有点迷茫。

我是85年出生的,上大学的时候赶上了这种开放的互联网,所有的资源都对你开放,电驴(下载软件),可以下载的东西很多,好东西你都听过,好东西你也没少看,当自己要去做点什么的时候,那些好东西就会跳出来,包括和朋友们的高谈阔论,这个不行那个不行,夜深人静自个想,你能不能来一行的,真到动手的时候发现这太不行了,我还得再攒攒,我再缓缓再干这事,一蹉跎就好多年,所以这是两点,如果说是困惑的话,就是这两点冲突。

凹凸镜DOC:90年的动画片叫《孤独的莉里》,乐队的名字来自这部动画片吗?

邱驰:小时候也没看过嘛,临到不得不给乐队起名字的时候,才到处去搜刮这些可能性的东西。

凹凸镜DOC:怎么会搜这个?

邱驰:感觉可能八九十年代动画片,现在看起来有一种很奇怪的色调,可能它的名字或者它的内容或许还挺不错的。

因为当时有一个豆瓣豆列,类似于八九十年代的生僻动画片那个东西,就拉出来找,有几个做备选,看哪个行,哪个不行。这个名字其实一开始叫的时候也感觉怪怪的,挺长的。

一开始是叫这个名字,后来就觉得很奇怪,自己听觉得有点奇怪,翻成英文Lonely Leary这样读起来好像还挺还挺舒服的。

但是好像后来因为关于Larry(leary)这个发音,有很多的人都在不一样有,感觉我自己也不确定应该是什么,也有中文名,孤独的利里,反正不会有歧义,你爱怎么叫就怎么叫。

凹凸镜DOC:乐队三个成员也是在大学认识,你刚才不说你大学没有伙伴吗?

邱驰:那是临毕业了,我离毕业还有三个月的时候,那时候完全没有事情做了,是在山东本科的时候,因为那时候,等于我是比他们都高一级,所以说我先毕业,等于我那个时候是彻底没事情做,我就只能去到处搜刮,能不能有人帮我圆一下这个梦,在学校里。最后还真找到了。

临时那三个月大家凑一块,本来想就玩一下就解散,各奔前程,后来可能对于我们来说都是那种觉得一个事情,随着趣味这种心态反而让越来越对接下去,不像是一种坚持,更像是一种惯性,没有什么意外,他就一直会这样,自然而然的。

凹凸镜DOC:无心插柳柳成荫。

邱驰:你回过头去看那么长一段时间,其实它不会显得有那么多的戏剧化的时刻或怎么样。但是就下来了,谁能说得清?

凹凸镜DOC:我大学大四后半年就谈恋爱了,要不然我也可以做乐队,有点亏。

刘阳子:你是在谈恋爱和做乐队中间选择谈恋爱吗?

凹凸镜DOC:是在谈恋爱和睡觉中间选择。为什么选后朋克这种风格呢?

邱驰:入门比较简单。

刘阳子:这是真的吗?没有美学上的一种倾向吗?爱听什么的。

邱驰:因为其实对我来说, 我可能一直会比较喜欢这种风格,但是当你找到对队友的时候,可能你也不知道别人爱听什么,就半忽悠不忽悠,说我们来这首歌这首歌特别简单,找找Joy Division的歌,一开始排的就是这种,贝斯就两个音,吉他就几个音,鼓就随便打,也不会说破,我们就做这种风格,很难说。这个简单我们来一下,那个也很简单,我们也来。

凹凸镜DOC:因为我们播客可能观众好多是做纪录片的纪录片有关,所以可能得老刘能科普一下后朋克,真的那么简单吗?

刘阳子:你要说在技术上我觉得是后朋克是简单的,但美学上是深厚的,我觉得它是一个还是存在欣赏门槛的一种摇滚乐,不是那种很动听的,那种吉他流行乐或者别的那些更老派一点的硬摇滚什么的,他还是有他非常突出的美学特点的。

在中国也确实是有那么一段时期,大家都在做后朋,可能隔了几年,后来又有一小波做后朋的高潮,但是整体上来说这不是一个那么大众的一种风格,我觉得。

凹凸镜DOC:你第一次听孤独的利里是什么情况,你觉得咋样?

刘阳子:我得先声明,我就是孤独的利里的歌迷们,我听高兴疯了。

当时其实我有点忘了第一次听是什么时候了,可能就是18年的,我听的是兵马司发过来的wav文件,因为当时,我们在做一个和野格合作的一个找新乐队的这么个活动,全国有各种业余乐队的歌曲被发过来,也有厂牌发过来,我们当时也在关注新兴的一些乐队,这些都在我们的关注范围之内,孤独的利里其实是其中,我自己之前没有太了解的,可能在哪见过这个名字,但是没听过。

一听,我就觉得其实和很多风格在一个圈中的乐队不太一样,我觉得我特别喜欢那种锋利和狠,黑暗是比较内心化的,我比较喜欢那种东西,而且孤独的利里一直是在用中文创造歌词,中文写歌词。像重塑,他会一直用英语去写,但是孤独的利里写得是一个很有一个地方特色的,或者说很有一个小场景感的一个东西,我总感觉什么荒凉的厂区,水泥管,宣传栏,八、九十年代的一些意向会叠在他们的歌里边,可能从个人私心上也会有点打动。

凹凸镜DOC:其实你刚才说的我觉得特别好,所谓的那种深邃感,或者说我听孤独的利里,因为我是一个纯业余的乐迷,我觉得可能是歌词特别的有意思,第一次在school小场听,后来在阿那亚听那次,人又多,又有跨年那种情境,觉得大家现场就疯掉了,就觉得词写的特别好。

你的词是是怎么来的?跟你之前的文学或者纪录片有一脉相承吗?

邱驰:本质上讲无非是你的观点还是一样的,只是换了一种表现的形式,最早可能还在拍东西的时候就是拍所谓纪录片,你观察事物的方式或者是你喜欢去表现的东西,就跟现在在歌词里传出来的东西,其实本质上我觉得是一样的,对我来说可能拍纪录片或许不是一个最好的选择,因为我对别人的生活没有有那么的大的热情去关注,所以说可能之前拍纪录片关注的东西更多的是环境,包括京杭大运河类似这种东西。

人在其中可能也是跟一个事物是一样的,把这种为人处事的方式或者你观察事物的方式带到音乐里边,或者是带到歌词写作里来说,其实也是一样的。你可能更关注的是你自己,但是呈现的方式是,你在观察客观环境的时候,你的心态用这个东西去反射你自己。我比较喜欢这种方式。

所谓的那种一脉相承,可能是类似这种表现。

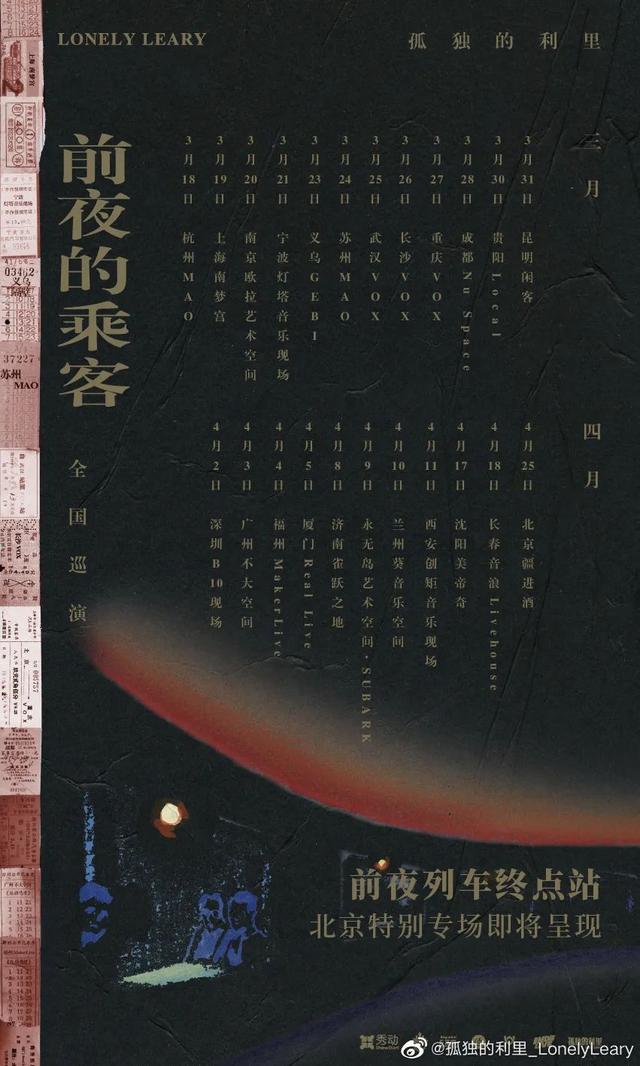

凹凸镜DOC:从第一张专辑《穿过公园就到了》,到现在的《前夜的乘客》跨度之间中间,追求或者说你的一些观察会不会有一些变化?

邱驰:会的,我觉得可能会更自觉地呈现一种更客观的方式,更直接,没有那么的抽象,尽量的意向,所有的歌词内容基本上都是最实际的东西,当这些实际的东西排在一起的时候,会有一种抽象的感觉,但是你单看的话其实都是一种所谓描摹的东西。但是这种张力会让我觉得很有意思。

刘阳子:我感觉第二张比第一张的应该说这个歌词的意象的密度要大很多,我没数,但是可能整个次数从数量上就能看出来,会有长的口白或者说朗诵这样的东西,在之前其实还是没有的,而且第二张专辑确实是很有纪录片感,很具体。第一张专辑我觉得是一个比较典型的后朋音乐的那种很有氛围感,比方说咱们都拿着Joy Division来说,“She’s lost control, She’s lost control”还有《Transmission》里面的 “Dance dance dance dance to the Radio”。。

其实都是非常简单的一句话,制造出一种氛围感,但是你们第一张专辑也是有点像这样的感觉,但是第二张就不是这样的感觉。

邱驰:第二张可能主观上会把这种试点更强化一些,把你观察东西,比如说所有的歌词里可能都不会出现“我”这个字可能是一种很主观的选择。你把我排除在你的歌词之外的时候,你怎么去表达自己的想法,或者你自己的情绪,所以说就等于是给自己设置了这么一种类似语言游戏一样的玩法。

就看一下怎么去用大量的所谓客观的意向能投射出来,还是观察者我自己的一个情绪是怎样的。

凹凸镜DOC:你这样做出来反馈怎么样?你今年的巡演收成还不错。

邱驰:反正在我看来可能是音乐以外的另一码事。

这个分析起来,可能就是因为我们在现场呈现的时候节奏还是特别快的,可能会带给观众的情绪的反馈会更直接一些。包括歌与歌之间的衔接也好,包括那种起伏内在的张力,快歌和慢歌所有的这么衔接,让整体的感觉可能会给大家一种所谓的体验会更好。在我看来就跟音乐没有关系,这是一个表演的一种范畴。

刘阳子:不能说跟音乐没关系,我觉得孤独的利里的现场是非常爽的。

这个爽是个什么概念,是个消费概念,你去消费爽,但是我觉得也不能完全分开,如果这些来看的观众没有被你的录音制品里边的那些更内心的东西打动,他们也不会来,因为更爽的事有的是,所以我觉得还是会有一结合。

凹凸镜DOC:我潜伏在利里的群里,发现如果你对这个乐队不喜欢,可能不会在群里这么去参与到群里讨论,我觉得他的歌迷群也是特别有意思的,大家都聊什么都引用邱驰的话,比如,吃了吗?睡了吗?“我已经被气死了。”这也是名言。因为他做的乐队周边老出问题,要不就错个字,要不是有什么小问题。

邱驰:无论校对了多少遍,最后总会有两个错字。

凹凸镜DOC:你这么多巡演场地你觉得哪个好一点?

邱驰:对于巡演来说,如果真的你会觉得哪一场更好或者哪一场很糟糕,其实可能不是一件好事。

如果你在一个很高密度的训练,一个月你要演20多场演出,最理想的状态就是你会觉得每一场都差不多,说明你对所有的音乐的掌控,所以环节的掌控说明已经是一个比较好的状态,稳定输出。

如果这场会觉得格外的比别的更好,其实说明他可能没那么好,说明可能你自己的情绪还不错,但是不见得表演方面可能会有失控。但是如果是客观来讲的话,其实如果你会觉得每一场都差不多,每一场都还好,演完之后可以安然入睡。

其实这是一个客观讲可能是一个最好的巡演的状态。

刘阳子:你喜欢巡演吗?

邱驰:巡演的话,现在很难讲是喜欢或不喜欢。

肯定是喜欢的。但是这可能是你巡演之后的感觉,但是巡演之中的感觉就可能需要更多的精力去维持,在你怎么去保存体力,怎么去睡个好觉,我第二天怎么能够准时起来去准时赶车,包括去场地怎么去控制好这个声音,所以说这一切事情,如果一环扣一环的话,能够留给你爽的时间其实不多了,可能都是一个事后回忆的过程。

凹凸镜DOC:但我感觉最爽的一场应该是今年我们好客山东演出特别多,各个地方都在搞音乐节,邱驰也是很荣幸的衣锦还乡,回到济南,回到自己当初大学的时候排练歌房去打卡,可以讲讲你在山东巡演吗在济南在主场受欢迎。

邱驰:主场没那么受欢迎,主场对于我们在济南已经是很久以前的事情了,当时还在听音乐的人,现在可能已经不听了。

凹凸镜DOC:所以说现在换了一批观众之后已经一视同仁了,就不会觉得好像来了几个老乡或怎么样,没有强调吗?

邱驰:没有必要。

凹凸镜DOC:山艺走出来的山艺方阵。

刘阳子:摇滚乐不聊这个。

凹凸镜DOC:我们纪录片,老叫师哥师姐。

邱驰:济南,说白了山东他本质上不是一个特别好的市场,可能今年你说有好多音乐节,其实我也挺好奇的,但是这个很难讲,他肯定是跟当地的政策有关,本质上是件好事了,但是如果问我他是怎么来的,我也说不清楚。

凹凸镜DOC:乐迷的反应会不会也很棒。

邱驰:其实我们山东去的很少。反应的话,其实对我们来说,因为都是所有的,一视同仁,可能对我们来说我们本身受众没那么大,去了之后他们就当是任何一个小众乐队也不会说是特别好或者怎么样。

凹凸镜DOC:青岛怎么样?

刘阳子:青岛跟济南是不是竞争对手?

邱驰:对我们就是可能对于我们来说,潜意识里去青岛演出都不像是在山东演出的感觉。

刘阳子:中国青岛,山东济南。

邱驰:济南前不久,去了一次迷笛,因为迷笛可能还是跟别的音乐节不太一样的,还是原教旨一点,所以说就是他的音乐本身足够好,其实去了之后肯定能收获到相同的反馈,不会说有很多可能他的消费色彩还是轻,因为很多音乐节他会请一些明星,所以说可能人会很多,但是你对这些人奔着明星来的域名来看的话,你们的演出其实没有意义。

刘阳子:不是一拨人,只不过他们大家掏钱。

邱驰:只是别人是来排队的,说你的演出别人只是会觉得一种这样,说不定,因为巧合偶然认识了你,爱上了太难了。

刘阳子:就像靠看综艺喜欢摇滚乐一样,是一个纯粹的神话。

凹凸镜DOC:《乐队的夏天》不就成功了吗?

刘阳子:没有。看综艺永远是看综艺的人,看摇滚综艺他也是看综艺的人。

凹凸镜DOC:我觉得山东所谓的音乐之前还就是谢天笑,如果谢天笑要回山东,你说会演出效果好吗?

刘阳子:它是大牌,我觉得现在想好像还挺强调自己的山东。

凹凸镜DOC:他口音是改不了的。

邱驰:但是我不确定,因为现在的确感觉所有的听音乐的人都已经换了一波的,哪怕是谢天笑去会不会仍然会有这种所谓的地方的那种老乡的红利在里面。

刘阳子:我们去年还真是跟谢天笑录了一期,我觉得他也没有考虑这件事,他现在有点像那种像美国的大摇滚明星的感觉,他考虑是我演出在哪个地方尽善尽美,哪个地方我要更做,最好很多技术层面的东西,他可能还不考虑那个。

我插一句,刚才说你们拍纪录片挺认师哥师姐的,我刚才又琢磨了一下,我觉得拍片子包括电视编导这些,像传媒大学,特别强调诗歌世界吗?因为你们是一个技术性非常强的,必须团队协作的一个东西,必须得用知根知底的人,这个团队你才能搭好,非常强调协作性,所以是师兄是师哥师姐,传承非常重要,摇滚乐它不是一个需要大规模技术合作的一个东西,而且他在创作上还是在种种创作形式里边都是最极端的,相对于每个人内心也是最极端,其实是把每个人的内心去挖到最角上去。大家都走到最角上的时候,人和人之间是非常不一样的。

大家肯定不会因为我们是一个地方毕业的,会有更多的认同,我觉得不太反而甚至可能还会出现反效果出来的。

凹凸镜DOC:因为影视行业好多什么贵州新浪潮,南方新浪潮,各种新浪潮,以一个省的为单位,好多这样,感觉,好像突然同一时间出来一批人那样的,影视行业是这样,音乐行业好像不是这样。

邱驰:也不能这么说,其实我觉得所谓的浪潮可能前两年我觉得还更强一些,然后到最近这两年好像一切都在扁平化的,所谓的独立音乐,所谓独立音乐场景,这个事情其实变得越来越像一个伪命题。

场景越发不存在之前,我们可能北京可以划分出很多场景,这个可能是一种场景,南方沿海可能是另一种场景。但现在感觉其实这一切都太小了。在所谓的现在整个的独立音乐的一个环境中,这些小场景越来越小。

还有,但是他不像以前发挥那么大的作用,变成一个奇观式的东西,但原来某一个场景,它可能是一个浪潮的引领者。

凹凸镜DOC:我发现一个问题,比如说我突然想到所谓的省级新浪潮,其实我们在分析这种现象的时候,实际上在想所谓的去中心化,北京以前比如做影视大家都要在北京,现在我在贵州,我在一个凯里这种黔东南一个地方我也能拍片,我在深圳我在广州都能拍片,我不一定非得来北京,其实可能有这种去中心化,或者说现在做乐队,比如说五条人,或者甚至是一些更小众的一些乐队,他就在县城里就可以做,这也不是一种趋势,或者说你留在北京的原因是什么?有没有可能说回山东再去做这个乐队。

邱驰:反正可能我们当时来北京的时候,北京还是有所谓的光环存在,当时是D22场景的一个延续。

虽然他当时对“小萍”(XP俱乐部的昵称)刚刚开始感觉这东西还有,所谓对北京那种幻想,你来北京其实的确会有一些私心,你觉得这是一个音乐圣地,我一定要来这里可能才能做乐队,但是可能中间这几年变化实在太大了,现在说起来那些所谓去中心化,你在地方你可以做乐队,给地方形成一个小的气候,感觉到了这两年这个东西其实更去中心化了,所谓地方的中心化也在被磨灭,不会说我是一个来自武汉的乐队,我们所有武汉的乐队可以形成一个武汉的声音,或者是我们来自南京乐队形成一个南京的声音,其实这个也都不复存在了,因为现在每个乐队他不需要去形成一个所谓的结盟才能发出声音。

他只需要做好音乐传在网易云上当大家听到了就好了。

图 | 张劳动

凹凸镜DOC:我学音乐的同学回家以后就是开琴行生娃,影视专业学生回家开培训班,接婚庆,可能你回到家乡以后并不一定比在北京好。

北京是一个能把很多奇怪的人结合在一起,你可能在老家像《立春》里面,你在这个地方像一个六指一样,但是你到北京你发现大家都是留着无所谓的,像你们见多了。

刘阳子:七指,八指都有。

凹凸镜DOC:对,你不结婚还有比你更大,没结婚的有点那种感觉,现在没有了吗?

邱驰:现在我觉得这个东西会越来越大,越来越淡化,因为通过网络大家可能会有更密集的联系。

我觉得可能背后是个资源分配问题,为什么原来大家比方说文化,尤其是非主流的文化会往北京扎,北京有最集中的文化资源,能够给这些得不到主流,却得不到全中国的主流认可的人,但是在北京他们会得到很相较于别的地方多的,露面的,以成为公众人物的机会,但是现在资源其实被打散了,平均分到互联网上了,大家都是一样的,你在贵州在那你可能都可以,而且资本的手也伸得更长了,它可以覆盖到一些其他的城市了,所以就会出现这种状况。

凹凸镜DOC:我不知道老刘看没看过,因为这个我前几天写了篇文章,FIRST影展,有个评委叫吴文光,他是中国最早拍独立纪录片的,他在89年拍过一部纪录片叫《流浪北京:最后的梦想者》,不知道老刘看过没有,应该看过。他拍了5个艺术家,他们在小地方受不了了,觉得我在那就第一天就能看到我退休了,是的,我到了北京去追求我的梦想,但这些人中,有些人混出来了,但也有一些人放弃梦想做家庭主妇了。

其实这个事情80年代就有,到现在好像文艺青年又换了好几茬。

刘阳子:现在还有吗?我是觉得现在特别的八九十年代,现在还存在这种吗?

现在艺术家都越走越远了,最早是圆明园画家村,后来草场地798,现在宋庄变成北京通州副中心的文化中心了,宋庄可能也待不下去,慢慢就去燕郊了,离北京越来越远了。

就像郝舫说的,“畸零人”只有在这种这样的巨型城市里边,它才能浮出水面呼吸,能呼吸到真正的空气,在只有主流方式小城市可能实在是太窒息了,不知道现在是此消彼长还是怎么样。

凹凸镜DOC:我突然想到比如说我们都是来大城市,但其实我们的父母都是在小城市生活,我们的,父母其实当时也有一些文艺的梦想什么的,比如说我爸也喜欢拍照,我知道邱叔叔也是喜欢拍照,你们从自己的家人身上有没有得到一些所谓的创作灵感,或者说有些熏陶?

邱驰:这个可能直接的来源,其实可能更多的是一种抵抗的关系,可能最早你听摇滚乐的时候,家里会觉得是洪水猛兽一样的东西,其实就是一种抵抗,这个东西可能会比所谓的影响来的更强烈一些,可能我没有那么强烈,肯定会有很多人更强烈。

但是只能说是,你在你的抵抗的程度是怎样?对于我来说的话就是因为到现在其实已经这么长的时间,家里对我做的事情已经无所谓了,就知道了,可能已经差不多,反正有底线在,也没有说像电视上演的一样,只是当然可能跟家里这方面尽量说的很少。

刘阳子:这说的也少吗?现在我觉得你们乐队还是现在无所意义还是挺成功。

邱驰:无非就是说一下今天去哪演出,明天去怎么。

至少是一种比较传统意义上的一种正规的说辞,不会像在早几年没有工作或怎么样,天天闷头排练,没法说听到我在干嘛。

凹凸镜DOC:我印象很深,我有一次在济南从我的纪录片放映,我爸妈开车送我去,当时他们就以为说你这个东西不行,你到时候千万不要说我们名字,后来结果我们那几年接待也挺好,在一个很正规电影院,在报纸上发的所谓的招募观众,观众提问都挺积极的,最后我就说感谢我的父母,我爸妈就很自觉就站起来了,和大家挥挥手,就这样感觉被认可了,那种感觉我能理解,可能父母觉得你没学坏就不错了。

刘阳子:我父亲也是拍照片,他还是有不少作品他是企业的,我们家是油田的,做宣传的,他就会经常有那种组照上,比方说中国石油报,甚至香港的摄影画报,90年代初的时候,给我产生影响,我特别不喜欢影像,就是反作用。

小时候,我爸就特别好的相机,我觉得尼康的F4什么的,我都觉得特别好,但是我对这东西有一种敬而远之的心,我到现在也不带会拍照拿手机总也构不好图,总是拍的特别特别缺、特别难看那种,这可能是一个你要说熏陶或反作用可能是一个,我母亲是那种是地方报纸的编辑,也算文化单位,90年代也挺好的,我妈当文娱版编辑的时候,那会红星、京文老给邮寄宣传盘,等于我十几岁老听我妈收拾那些宣传盘,过年有专门供给媒体的一个,比方说这个厂牌里边所有的歌手录个吉祥话,这都不是卖的,挺逗的,媒体和和这种创作厂牌的关系是那样的,我就等于也受了点阴凉。

凹凸镜DOC:所以后来又写文字写小说?

刘阳子:我也不知道自己能走的路,反正至少可以确定的是对影像真是不理解。

凹凸镜DOC:家人反对到什么程度。举一个例子。

邱驰:也没有反对,其实我在这些事情我还是比较聪明的,至少是。

凹凸镜DOC:起码完成了家里任务,你考上研究生了,父母可能觉得有个交代干什么的。

邱驰:只是一个暂时的交代,这是怎样的策略,有些事情可以不说,也不算是一种欺骗,但是就是一种策略,一个策略可以应对一两个月,但是一两个月积累下来可能应对到之后,这个问题可以解决了。

凹凸镜DOC:最近我姐夫问我说谈对象了,我说准备呢,姐夫说准备结婚,准备谈就崩溃了。另外两个小伙伴他们的状态和你一样吗?

邱驰:大家都差不太多,其实都是一种现在都是一种经过了,因为最动荡的时期可能已经过去了,未来可能会有更动荡,只能说上一个阶段的动荡现在已经过去了,暂时可以有一段时间,也不确定能有多长一段时间,但是至少有一段时间可以去把所谓的音乐和创作当成一个正经的事情去做,也不需要去做很多的所谓的兼职或是很散的事情,来支撑这个事情。

凹凸镜DOC:你还是对影像念念不舍,因为我知道你MV也是自己拍的,别说因为没钱。

邱驰:没有,其实的确心里还会有寄托,还是有的,但是这个东西你也知道,如果一个事情不投入特别多的精力在里边,他不会有特别好的结果。所以说可能现在对于影像也会去做,但是可能心里的话会有一点觉得不知道会怎么样,除非有一天你会拿出来像以前一样的热情,去拍纪录片也好,去拍一些影像的一些作品也好,但是如果做不到这个的话,我觉得就像搞音乐一样,反正我是一个习惯于做什么事情,尽量在这一段时间之内就只做这一件事情,可能到了下一个阶段完全把脑子洗干净去做下一件事情。

刘阳子:如果拍你乐队的MV,这个事能满足你心里边对影像创作的要求吗?

邱驰:我觉得不太能,你没有那么多时间去把脑子转换成一个所谓影像的思路,或是那种真正能拍出来好多东西,其实这个东西只能需要慢慢去想。

凹凸镜DOC:你刚才说我特别感触,较劲,我不知道你怎么样,我会和别人较劲,比如我们做公众号,别人也做公众号,我们比别人早发两小时,差不多文章我觉得赚了早发了,晚发阅读量就不行,较劲儿感我得到一种快乐,我觉得为什么我会这么较劲?

因为说起来我们做公众号也不赚钱,都不可以不挣钱,也不知道自己赢到哪了,可能确实是一种爽或者一种快感,是因为你投入的精力在这里面,我每天都在想这个事,每天就想我怎么能够做得好,可能我觉得比我创作纪录片的时候更热情了我觉得创作技术现在有时候还偷懒,做这个时候我说,比如写一篇文章,如果我真的这个事件,热点出来以后,我们接着发就10w ,如果你就是一个平平无奇的文章,你自己都觉得没信心,这文章不行。

刘阳子:你有一颗媒体魂。

凹凸镜DOC:只有几百的阅读,你觉得好失落那种感觉,我觉得可能较劲,我觉得不是媒体,它勾起了一个所谓的胜负欲,你有吗?

邱驰:这个东西早几年你有说服欲,心态就崩了,演出本来就没事看的,早几年你去演出的确就没谁看,如果你每天要较这个劲,估计心态早就崩了。

凹凸镜DOC:真有郭德纲那种相声,台上两人台下一个人还要接电话那种。

邱驰:最早肯定是这样的。最早演出去那些北京的小场地“小萍”也好,“shool”也好,一个新乐队去演的话,能来10个人的话,其实是很正常的正常。

刘阳子:可能还有人是来喝酒的,还有人是喝酒顺便看一下,不得不看。

凹凸镜DOC:老刘有没有遇到过这种所谓的创作,或者你写完小说给别人看,也是有失落的时候。

刘阳子:我没有我在这方面比较缺乏竞争感,没有什么非要跟别人较劲,因为我觉得创作这东西有点像你跟自己比你能走多远,它不是一个400米操场,比谁跑的圈多,或者是比谁跑的快,还是看谁走得远,因为你最后看到什么,你拿出了什么之后,其实还是只有自己知道,自己跟自己比的过程,现在基本都能满场那?

邱驰:这一次还好,比预期得要好一些。在大城市所谓的市场比较好的地方还是可以的。在没那么好的地方,其实也比我们想象的要好一些。

刘阳子太好了,我真的是特别支持,因为他们其实做后朋的乐队有很多在中国,但是录音里有那种原发性有一种从土地上长出来的那种原创性,这不是每一个乐队都有的,我是这个感觉。

凹凸镜DOC:为什么会有这样原发性?

邱驰:其实说白了,可能你最早做乐队的时候,你的心态想的是另一些事情,你在做音乐的时候,你可能会更像所谓的风格,所谓的摇滚乐历史的一棵树上它挂着的一些风格,你可能更多的去想这些事情,怎么才能做的让我的音乐听起来更像是一种可以被清晰的描述的一种风格。

那个时候可能就会做音乐,更多的去关注的是一种我的音乐听起来像不像那么回事,但到现在可能更多的想一些是别的,更多的是想你这些东西都抛开了,你不会在想我一定要把我的音乐挂在一个风格里面,反而去觉得这是一种很无聊的事情。

你会可能更多去想我怎么能够用所谓的偶发的那种碰撞也好,或者是一些运气的成分也好,做出来一些我自己都想不到这个东西,包括写歌词也是,你可能更多的写的是你自己的一种,掌握了一种你觉得你自己说话的方式,这两件事情碰到在一起的话,其实那些关于所谓的风格的焦虑,或者说我的乐队听起来像不像那么回事的这种焦虑已经不存在了。对,就会更好玩一些。

我一直觉得音乐和纪录片都是有密切联系,我自己也拍一个民谣歌手老潘的纪录片,好多包括现场,摄影师大米去记录现场演出好多这样的纪录片都会出现,包括青蛙君做后海大鲨鱼的那一套,你觉得你看到最好的关于乐队的纪录片是什么?

刘阳子:我特别喜欢08年匡威的爱噪音,PK14、后海大鲨鱼,我觉得那也是一个也是有原创性的东西。

虽然说当时的乐队,最早开始模仿一个摇滚乐队的样子,而且是在08年之前有一个国际品牌出资,然后把他们送上路一个road trip。

这东西其实本身你拿到现在看它很有它的时代印记,后来匡威跟摇滚乐也没有什么关系了,付菡最近出了自己的个人专辑,很多东西都在变化。

当时看的时候我会被他们的纪录片里面呈现出的那种状态所打动,因为我知道他们是真的爱干这事,真的想去干这事也没有表演,在这个过程中真的是发自内心的想干这件事。如果你在加上时间滤镜,放到2021年,再回头看它又是一个特别记录了一个稍纵即逝的一个说时代有点大,就是那么一时间点,时间点上的一个音乐场景里边的一个最高的水花,我其实比较喜欢这个。

凹凸镜DOC:比如说《再见乌托邦》,不知道你有没有看过纪录片,记得八九十年代摇滚乐用的再进行乌托邦的形式,那时候感觉一个乌托邦,大家都不为了钱,大家是为了艺术,后来就再见了,没有乌托邦了。

刘阳子:我对这种东西可能从小心里其实怀疑的是,甚至心里是微微的有点嘲笑态度的。

凹凸镜DOC:相当于乌托邦是不会能持续的,它只能是代表一段。

刘阳子:我觉得你不能轻信或者特别笃定的信,不管笃定的信什么都挺可笑的,信任某种崇高的东西其实都一样,你特别愿意献祭自己,但是这里边你的自身在哪,当然我这说的有点刻薄,其实也不是。我现在回头看,很有可能非常感动,但是我还是心里会对那种在用乌托邦这种表述方式会怀疑我觉得80年代人还是比较物质主义的一代,但没有那么完全是一种结合体,付菡他们的状态是我更能感同身受的一个状态,可能就是一种同辈人的感觉。

别的纪录片就是看国外的,比如Oasis的,讲Brit Pop的,比方说讲一个运动,这种东西就是比较像科教片。

凹凸镜DOC:邱驰,如果你做一个比如说拍乐队纪录片导演,或者说你想找哪个片子作为你的范本?

邱驰:有一个片子叫《dig!》,挺有意思,他是讲两个美国独立乐队的故事。

凹凸镜DOC:柏林墙的时候不是有一个乐队演出,把通过那个就传到东柏林去那种感觉,觉得我的音乐跟政治或者跟世界联系在一起了。

邱驰:但我觉得这种联系其实我看来都是一些神话的东西。

凹凸镜DOC:现在感觉像人传人那种,把它美化了,或者是你说的神话。

邱驰:其实我更喜欢,如果是一个音乐纪录片,其实就是一个纯粹一点的一开始没有那么有名的乐队,可能后来变得可能会很有名,可能会没有什么名气,但是没有那么大的,我觉得音乐如果说摇滚乐能不能改变世界,如果一定要把它和这些所谓的政治的变化,所谓的整个很大的一些东西,或者是类似什么什么的。

与援助非洲一定要和这些去联系的话,我觉得它反而没什么大意义,它都是一种很强行的东西。但是如果说做乐队纪录片,我刚才说第一个纪录片,就讲两支乐队可能一直后来被大公司签了,变得所谓的走起来了一点,另外一个可能是没那么走起来,还是一种比较地下的状态。但是可能过了几年之后,其实状态又不一样了,那种感觉很有意思,假如现拍一个乐队,这个变化很有意思,一个乐队自己的变化,包括可能是一个场景的被变化都很小。

凹凸镜DOC:《寻找小糖人》那种感觉,就是一个传奇。

刘阳子:还好,我觉得有什么娱乐。

凹凸镜DOC:但我也觉得很感动,还是觉得他超过了音乐更多,讲一个人,这个人即使他不做音乐,但是他有一个完整的人格,他对于子女的教育以及他对社会的看法是一个完整人格,因为我们讲乐队纪录片或者讲一个音乐人纪录片,它往往会被限制在一个框架内,但那个人我觉得跳脱了或者所谓的破圈的那种感觉。

更多讲一个美国的历史,比如底特律,一个汽车之城后来荒废了,那里的人也荒废了,但是还有那么一个人在坚持自己的东西。

刘阳子:有这种时间时空跨越,有这种大小的对比,肯定会出一个比较好的作品。

我刚才突然想到《爆裂鼓手》那个片子是一个特别的能够区分是不是喜欢摇滚乐的一个片子,它极其的两极分化。我觉得稍微没那么了解摇滚乐的,往往都对那片子评价特别高。我觉得在这个场景里边再用身体投入到投入到里边的一些音乐人或者音乐相关的人都对片子评价非常的低。

邱驰:我虽然没看过,但我觉得可能性质会不会跟类似《海上钢琴师》那种感觉有点像。

刘阳子:我觉得你要是要拍田径运动,因为我也没办法,你要拍一田径运动员,我会更爱看你把这个东西放在音乐上,有点不尊重音乐,他就搞得很竞技性的。

但是又有人说还有一种观点就是说可能又深一层,这是音乐的本质,但我不知道我觉得肯定是不同的乐手会有不同的理解。

凹凸镜DOC:我们的标题是不是因为我觉得后朋客很容易,我就做了我们标题是这样吗?

邱驰:也不能这么说,其实后朋克和朋克一样,可能最初衷的东西都是一个很民主的东西,可以很轻松的去上手,因为在我最早去接触所谓音乐的时候,其实在一个很封闭的地方,感觉对音乐的理解还是很有限的。

上高中的时候可能觉得自己如果不去类似迷笛去学两年乐器,我就没有资格去做这个,摸不到这个边的。

如果可能早两天来北京,这个东西可能会很快地化解掉,但是当时的确是一直在想这个。

凹凸镜DOC:他们山东艺术学院后山叫恶狼山。

邱驰:对我来说可能纪录片跟这个共同点就这样,他上手很容易,你如果有强烈的表达欲,你积攒了那么多年的表达欲,我一定要表达的话,我不能等了,就做这个东西。

做音乐的一个很重要的冲动真的是不能等了,因为已经在大学等了那么多年,所以说真的不能等,如果能有两个人能陪我一起玩一下,还挺让人羡慕的,10年的老夫老妻子让人羡慕。是吧?

因为对于朋克来说,其实可能对我们来说还没有那么强烈的冲动,后门课可能一是可以很快你可以去完成它,因为它可能我觉得根源跟朋克是一样的,在技术的根源是一样的,只不过可能是两种态度的一个区分。甚至我都觉得这两个东西没有那么强烈的区分,

凹凸镜DOC:我就很遗憾。早些年有一个想法是说我有一个实验片想用邱驰的音乐,我觉得他音乐节奏特别好,我想拍一个天津的地方,把它拍成一个无人区那样的,只有风景没有人不像他那个音乐,后来没有实现,就觉得,我可能还是没有那种强烈表达欲望,我现在回想起来。

邱驰:但其实当时你找我的时候,我当时其实最大的想法是我觉得我可能不能胜任,但我觉得现在还行,我觉得可以尝试一下,因为恰恰是我觉得你不懂什么是配乐,可能做这东西会更好玩一些。

凹凸镜DOC:谢谢两位,这里是凹凸 TO ALL电台和你一起聆听故事,触达真实,我是张劳动,我们下期再见。

*部分图源@孤独的利里

,