有书君说

有这样一位画家。

在他之前,画师只是普通的工匠,身份卑微,不被尊重。

在他之后,画和琴、棋、书并肩而坐,合称为“君子四艺”、“雅人四好”。

他以一手绝妙的丹青,成为中国美术史的一个不可忽视的坐标。

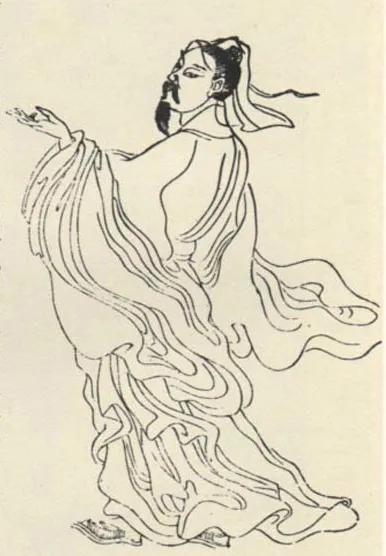

他就是有着画绝、文绝、痴绝“三绝”之称的东晋著名画家——顾恺之。

稚子痴心,夙愿可成

顾恺之出身于名门望族,从小骨子里就有一股“痴”劲。

他出生后不久,母亲就去世了。

长到四五岁时,看到别人都有母亲,他伤心之余,更迫切地想知道母亲的模样。

可母亲已经故去,能有什么法子?

尚未启蒙识字的他偏不肯放弃,他仔细地向父亲请教关于母亲的五官、身材、穿着、甚至言行。

然后,他根据父亲所述描绘母亲,一丝不苟地画着,画好了他就拿给父亲看。

自然是不像的,可他也不气馁,哪里不像就慢慢调整。

这一坚持就是几年。

春去秋来,画中的母亲越来越有神韵,相像的地方也越来越多。

母亲一点一点在他心里清晰了起来,画艺也在一天天中越加纯熟。

一天,他像往常一样拿出新作的画像给父亲看。这一次,父亲被深深地震撼了:

“这就是你的母亲啊!”

他终于心愿得偿,“见到”了自己的母亲。

聚沙成塔,水滴石穿。

每一份努力都不会白费,这段经历,为他画人物打下了坚实的底蕴。

顾恺之

名士裴楷,容貌俊逸,谈吐不凡,被大家誉为“玉人”。

顾恺之在给裴楷画像时,在他脸颊处画了重重的三根毫毛,顿时画中的裴楷变得活灵活现、气质夺人。

别人问他何故,他说裴楷俊朗有才识,而这三根毫毛能让别人在观看画像时,略过裴楷的帅气,而感受到他的风采神韵。

唐代书法家张怀瓘在《画断》中说道:

“象人之美,张僧繇得其肉,陆探微得其骨,顾恺之得其神。

神妙无方,以顾为最。”

他的人物画有多传神呢?

据《晋书》记载,他喜欢上一邻家女子,表白被拒。

他就画下女子的画像,挂在墙壁上,用针扎女子的胸口。

女子因此心口疼痛,他就借机关心,女子被感动,就答应了他的追求。

于是他把针拔掉,女子的病竟不治而愈。

传奇趣事背后,是对他人物画的高度认可。

他所绘的人物清瘦俊秀,被誉为“秀骨清像”。

成熟的线描技法,被赞为“春蚕吐丝描”、“高古游丝描”,流传至今。

画之精妙,点睛传神

精通人物画后,顾恺之不断拓宽自己的绘画边界,钻研佛像、禽兽、山水画等。

技艺日渐纯熟的他,经常作完画,数年不点眼珠。

对此,他有言:

“四体研蚩,本无关于妙处,传神写照,正在阿堵(这眼睛)中。”

他点睛传神之说并非虚泛。

364年,慧力和尚兴建瓦官寺(又作瓦棺寺),请士大夫布施,当时捐的最多的也不过十万钱。

当筹到顾恺之名下时,他大挥一笔,在功德簿上写下:一百万。

众人都以为他在吹牛,和尚也不大相信,追着请他兑现。

顾恺之胸有成竹地说:

“请贵寺给我一面空白墙壁。”

一个多月后,墙上多了一幅维摩诘居士的画像,唯独没有画眼睛。

他对众人说:

“我将当众点睛,不过第一天观画者需捐资十万,第二天需捐资五万,第三天起随意。”

点睛之时,只见他拿起画笔,在佛像的眼睛处轻轻一点。

霎时,维摩诘居士“复活”一般,佛光普照,眼含慈悲,仿佛在悲悯众生。

众人直呼神奇,纷纷捐资,很快便破了百万钱,瓦官寺更因此声名远播。

“诗圣”杜甫在观赏《维摩诘像》后,题诗赞道:

看画曾饥渴,追踪恨渺茫。

虎头金栗影,神妙最难忘。

虎头正是顾恺之的小名,一幅画,能历经300多年荣枯仍为后人所津津乐道,实在可见传神之妙。

眼睛是人之精气神所在,顾恺之曾表示:

“若长短、刚软、深浅、广狭与点睛之节,上下、大小、浓薄,有一毫小失,则神气与之俱变矣。”

一次,他想给殷仲堪画像,但殷仲堪顾虑自己的眼疾,怕画出来不雅,因此屡次拒绝。

得知原由后,他想了个巧妙的法子:

“如果以飞白的手法轻轻擦过,眼睛看上去有如轻云蔽月,岂不是很美吗?”

他说到做到,画中眼睛处就像月亮被一片薄云遮盖,带着淡淡的朦胧美。

顾恺之的“点睛”之术愈加响彻画坛。

唐代画家张彦远评价他的画:

“意存笔先,画尽意在,所以全神也。”

名相谢安很赏识他,赞他:“苍生以来未之有也。”

越努力,越幸运。

顾恺之不懈努力,不断强化实力,收获了越来越多的名望。

盛名之下,他名副其实。

此心不息,再上层楼

顾恺之痴迷绘画,但没有清高的“艺术家脾气”,为人幽默风趣,爱开玩笑,颇具“浪漫主义气质”。

他顺心而为,对于能让他怦然心动的人事物,他总忍不住“落笔成画”。

他欣赏嵇康的四言诗,就喜滋滋地为这些诗作画。

他喜欢张华的《女史箴》,就绘成《女史箴图》,女史个个身材修长、面容皎好,但因动作、背景不同而性情分明、各具神思。

因其真实而生动地再现了贵族女子的娇柔、矜持,成为旷世之作,驰名古今。

《女史箴图》(局部)

他读到曹植的《洛神赋》,心动不已,就决定绘成爱情画卷,也就是《洛神赋图》。

将一篇千字的爱情故事,全部绘成画作,简直闻所未闻。

万一失败,多年的声誉或将毁于一旦。

难度之大,后果之重,他完全不想,只一心扑在作好画上。

他大胆创造了“连环画”的形式,绘成超长卷轴,将曹植与洛神的凄美爱情娓娓道来,像一帧帧唯美的动画跃然于眼前。

画山有灵,画人传神。

线条简练飘逸,色彩典雅鲜丽,整体呈现出浪漫而自然的动态情境之美。

《洛神赋图》开创了中国传统绘画长卷的先河,被列为中国十大传世名画之一,成为他流传千载的巅峰之作。

《洛神赋图》(局部)

元代书画家柯九思评价他:

“人称虎头为画中之圣,予又谓为画中之神,800年来继起亦多矣,诚无有逾于此者。”

顾恺之一生收获赞誉无数,但他始终清醒自知,不断寻求突破。

绘画大成之余,顾恺之将自己多年的绘画心得编写成书,《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》,一部部匠心之作,提出了诸多实用的绘画技巧和理论基础。

尤其他提出的绘画理念——“形神论”(即“形”与“神”的关系),奠定了中国绘画理论的基础,对后世影响深远。

从此,在知名画家之后,他又多了一重头衔——绘画理论家。

乱世风云,不减纯真

顾恺之博学多才,工诗赋,善书画,但其实他的正职是一名武官。

只不过,在权臣迭起、政局动荡的东晋王朝,仕途太过艰险多变。

也因此,文人雅士大多无心仕途,行为风格多率直洒脱、闲远超然,追求精神自由。

在狂歌纵酒的欢笑之下,多有几分无奈。

相比之下,顾恺之更能自得其乐。

他没有强烈的政治野心,满腔是对艺术的热爱,行为天真,内心通透。

一次,顾恺之有事外出,将一箱子心爱的画用封条封好,寄存在桓玄处。

桓玄捉弄他,撬开将里面的画全拿走,将空箱子还给他。

顾恺之没有大吵大闹,反而乐得拍手:

“妙画神品,皆有灵性,像修炼成仙一样飞走了。”

得之珍惜,失之不忧。

看淡得失的他,有一颗知足常乐的心。

还有一次,桓玄持一柳叶,骗顾恺之说有隐身的功能,顾恺之听了十分高兴,拿着叶子就“隐身”起来。

桓玄故意装作看不到他,在他身边小便,顾恺之更加信以为真,将柳叶当宝贝珍藏起来。

有人笑他傻,有人说他装傻,顾恺之没有辩解。

后来,野心勃勃的桓玄谋反兵败,顾恺之作为桓氏父子多年的下属和朋友,并未受到牵连。

大智若愚的顾恺之,曾自谦地说:

“恺之体中痴黠各半,合而论之,正得平耳。”

我身上痴愚、聪慧各占一半,合起来,正好平平常常。

在那个只够“独善其身”的年代,顾恺之的厉害之处不只是成为一代大家,还有修得一颗平常心的智慧。

知世故而不世故,历圆滑而弥天真。

在人生的长河里,他以一颗孜孜不倦的“痴心”,在艺术文学中精益求精,不断提升自己的人生价值。

又以豁达通透、明哲保身的处世智慧,活出自己的真性情,也活出了一生的平安顺遂。

而他的一生,也让世人明白:

做事有“痴”劲,做人不较劲,努力成为更好的自己,是一个人最智慧的活法。

,