江西地名研究

关注我们,获取更多地名资讯

关注

✦

县志地名的探源

安徽现在政区的名称,署市县共80个,其中署市县同名、重叠于一地者有三个,即宿县、阜阳、六安,故实有县市区名71个。署、县名非治所名者又有37个之多,如肥东治店埠,肥西治上派,芜湖则治所三分,署治宣城,县治湾址,市治芜湖城,故县名实际上是一政区名,但一般仍称为县治地名。

历史上所命的地名,以县治地名居多。“县”,是我国最古老的基层行政单位,《周礼·地官·小司徒》载:“九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都”,在这种四四制中,从井到都,共有六级,县居第五,可见,县很早就用于政区名称了。至于县作为基层政区的单位,则是春秋战国时才被广泛应用的,当时由于诸侯兼并,在蚕食的土地上,往往是一个地理区内,居民风俗习惯都相同,因此就将这些人地相一的区域名为县。

关于县的本义,说法也不一,有的说县与“悬”同,是为羁糜统治之意。有的说,县与寰同,指王畿整个地区,后来才演变成地方行政区划。如处于安微北边的鲁卫郑宋等国,都是小国,就只有乡鄙而无县,只有秦晋齐楚等大国,不断扩张,才有县的行政单位。后来,楚在自己的领土上,“首以大邑为县”,商鞅在关中,于秦的领土内也聚乡为县,于是县作为基层行政单位就普遍流行了。

县流行之后,对于县的名字,在那些由于兼并而得的地区多以原来的封地名或国名族名为县名,如安徽的肖县,原来就是肖国。至于在自已的领土上所设的县名,自然由统治者新命,至今流传下来的已不多。

秦始皇初设郡县,在县以上增加一个郡级行政区,直辖中央。郡,首先产生在秦晋两国。当时秦晋向北扩张,获得了如今内蒙南部的一些地方。那些地方,地广人稀,经济落后,村镇分散,需要派官吏去管理,所谓“为戎狄君长”,管理的官员就叫“郡守”。由于那守管理的是一大片地区,其间还有若干分散的小村镇,故郡,就是一个“为众邑之长”的基层行政单位。

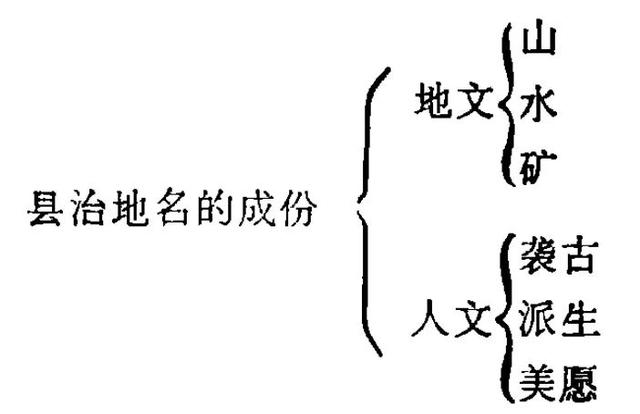

安徽设郡县也在秦时。现在县治地名共70个,加上署治和市治的也不过80个,这70个地名,不与全国同级地名相重复。从这70个县名探源中,可以看出,安徽县治地名的命名依据不外是地文和人文名。

一般依山依水或依生物矿物为名的地名属于地文地名,依古族古国或依人依事为名的地名属人文地名。

属于地文地名的县治地名有下列三类,共32个。

第一类,依水。安徽地处副热带北缘,雨量丰富,河网稠密,城镇多沿河边发展起来,因而许多地方都依水为名。

依水为名的地名,有的在地名中就含有所依河湖的名字、使人一见可知,虽然这些地名,也各有自已的沿革,但勿须说明也可知道。这类地名共13个:

涡阳、颖上、临泉、淮南、望江、五河、濉溪、滁县、泗县、绩溪、郎溪、太湖、芜湖。

还有一些依水为名的地名,看不出与水有何关系,是因为加入了人文因素的结果。这类地名有五个:

枞阳:河名。枞阳河源于大别山,入于长江,上游叫练潭河,经菜子湖入长江一段,始叫枞阳河。《汉书·武帝纪》说:“元封元年自浔阳浮江,溥枞阳而出,作枞阳之歌。”元封元年,置枞阳县。汉置的枞阳县,辖区比现在大得多,后废。今天的枞阳县是解放后成立的,县治位于枞阳河边。

贵池:位于秋浦河畔,但名不为秋浦。据《元和郡县志》:“贵池水,在秋浦县西十里,梁昭明太子以其水鱼美,故封其水为贵池。”县依此为名。

祁门:位于南宁河边,系昌江上游支流,入于鄱阳湖。据《清一统志》:“唐永泰元年,草贼方清,于此伪置阊门县,二年贼平,改为祁门。”《续文献通考》:“以其县东有祁山,西南有阊门乃合名祁门”。《太平寰字记》对阊门的解释是:“夾滩两岸,有大坛石连至中流,对涌相向,号为阊门”。

石台:原名石埭,在秋浦河边。《旧唐书·地理志》:“永泰二年,割秋浦、浮梁、黟三县置,治古石埭城”“埭”是越族语。《县志》载:“有三巨石名头埭、中埭、三埭,皆横卧溪中,锁连溪、鸿陵溪、管溪三水,不通舟楫”,即其意。

歙县:在富资河边,《旧唐书·地理志》说:“县南有歙浦,因为名”。

第二类,依山。安徽一般说来,淮北是平原,江淮之间为丘陵,皖南为山地。在淮北平原上,自符离集以北,也有一带东北西南向的石灰岩简单褶皱山地,霍丘一带,还有一条南北向的四十里长山,大别山又向东北延伸于滁县嘉山一带。皖南是一块连绵不断的山地。因此,依山为名的地名,是可以全省都有的。但淮北平原却只有一个,就总的说来,也不知依水为名的地名多。依山为名的地名,境内必须有一个足以引人注目的山,县名才能借以为名。直接以山为名的地名中均有山字,一见就知。如砀山、霍山、嘉山、含山、马鞍山。若是依山而不含山字的地名,则须说明,否则不易知道。这类地名如下:

黟县:《清史稿》:“县以黟山得名,黟山即今黄山也。”

青阳:《元和志》:“青阳县以在青山之阳为名。”《與地纪胜》:“青山在县北五里,县以此名。”

岳西:以在潜岳即潜山之西而得名。

风台:以县内有凤凰山而得名。

风阳:以在凤凰山之南而得名。《清一统志》:“凤凰山,在凤阳县城内,旧皇城东北隅,府之主山也。”

全椒:《清一统志》:“覆釜山在全椒县北,形如覆釜······县治在山上,因名全椒。”这是因为古时有称顶为山椒之故。

第三类,依矿。安徽的矿藏虽然很丰富,但开发较晚,所以依矿为名的地名不多。只有两个。

灵璧:《名胜志》:“以县产磬石,珍之如璧,故名灵璧。”灵璧所产的大理石,至今仍有很高的商品价值。

铜陵:因产铜,汉时设有铜官。原属南陵县,南唐保大九年(公元591年)置县,取当地矿产名和原来的属县名,合称铜陵。

淮南、淮北两个地名,虽然象是依淮河而起,因开采淮南和淮北二煤田而得名,也可归入依矿一类。

以上为地文地名的命名源由。

人文地名,是依政治经济活动情况而命名的地名,其地名的源与意,比地文地名复杂得多。此种地名动听易叫,含义深美,具有突出的时代特点,是统治者乐于命授的地名。

人文地名,也可分为袭古、派生和美愿三类。依据各种地志的材料,分述如下:

第一类,袭古。即沿袭古国古族名的地名,都分布在江北。

六安:“六”是春秋时的一个古国。《左传》文公五年:“六人叛楚”,又“仲归帅师灭六”。相传禹封皋陶之后于此。

亳县:“亳”,古都名,相传为汤的都城。《辞海》:“亳,在今河南商邱县东南,又名南亳。”以其地近亳,北周于此置亳州,亳县源于亳州,亳州之名源于此。

巢县:“巢”是一个古国。《汉书·地理志》注:“应邵日:春秋,楚人灭巢,巢、国也。”《尚书》:“成汤放杰于南巢,古巢伯国也。”

肖县:“肖”古国名。《左传》宣公十二年:“楚子灭肖。”后来秦置肖县,就因古肖国为名。

舒城:“舒”古族名。《旧唐书·地理志》:“舒县,取古龙舒为名。”

桐城:“桐”古国名。《左传》定公四年:“桐叛楚。”杜注:“桐,小国,世属楚。”

当涂:古涂山氏之国。《清一统志》:“涂山在怀远东八里,亦名当涂山。”《左传》襄公七年:“禹会诸侯于涂山,执玉帛者万国。”东晋时南迁,侨置于江南于湖县。

宿县:“宿”古国名。《元和郡县志》:“唐置宿州,取古宿国为名”。今宿县因宿州得名。

第二类,派生。系由城镇之名派生而得名。近代安徽所命的县治地名,多属此类:

肥东、肥西:以在合肥城的东西而得名。

东至:取东流、至徳二县之首字,合称东至。

界首:以与河南交界处有界首村而得名。

利辛:以境内有利辛集而得名。

金寨:以县治金家寨而得名。

来安:《太平寰宇记》:“来安县以来安村得名。”

第三类,美愿。这类地名,从字面上看多优美动听,从缘由上看,愿望多佳,故暂名之为美愿地名。

太平:《太平寰宇记》:“以地居东南僻远,游民多结聚为盗,时以天下晏然,立为太平县。”希望从此天下太平。

旌德:《元和郡县志》:“永康初,土贼王方,据险作叛,诏讨平之,奏分太平置旌德。”《太平寰宇记》称:“冀其邑人从此被化,故以旌德为名。”

怀宁:《名胜志》:“晋安帝以永嘉荒乱之后立县,以怀宁兹地也”。

天长:《舆地纪胜》:“玄宗初以诞节为千秋节,后又改为天长地久节,故县为天长”。《旧唐书·地理志》:“天长,天宝元年割江都、六和、高邮三县置千秋县,天宝七年改为天长。”

霍丘:《读史方舆纪要》:“周成王时,霍叔迁于此,县因以名。”

广德:据《旧唐书·地理志》,南朝时为绥安县,至徳二年九月改为广德县。由绥安改为广德,其意更美。

繁昌:原在河南东北部,东晋时侨置于江南的春谷县。《帝王世纪》:“魏文帝登禅于曲蠡之繁阳亭,因为县曰繁昌。”

和县:原为和州。《舆地纪胜》:“北齐图霸功,拥正阳侯渊明以归,王僧辩来迎,会于兹地,二国协和,故更名和州,县以州为名。”

怀远:《名胜志》:“宋置怀远军,取末理宗赵昀‘荆山为城,义在怀远’语为军名,县沿怀远军之名。”

无为:《元史·地理志》:“宋始以城口镇置无为军,思天下安于无事,取无为而治之义以名之。”

长丰:是解放后以寿县、定远等县析置的合肥郊区县,取长年丰收之意。

安徽的七十个县治地名,有一些暂时还找不到名源出处,虽然有些地名望文生义也可知道属于那一类地名,但由于缺乏依据,也只好暂存。这些地名如下,合肥、蒙城、固镇、寿县、庐江、宣城、南陵、阜阳、宿松、宁国、休宁。

根据前述分类情况,列表如下:

由上表可以看出,安徽县治地名的命名规律为“两文六类”。此种规律也适用于我省城市街道的命名。

✦

聚落地名的命名規律

我国是一个农业国家,城市居民很少,百分之八十以上的人口是居于农村,有文字记载以来的三千六百年间,安徽形成的城市不过80个,而且有许多城市不过是作为一个基层行政单位而已,其居民的数量、工商业活动的水平都很低。尤其是江北的城市,更是如此。如来安县,置于唐景龙三年(公元709年)称永阳县,南唐升元二年(公元930年)改称来安县,可以称是千年古县了。但作为县治的那一条茅屋街,房屋低矮,街道狭窄,解放前最活跃的经济活动,不过是隔几天一次的集市贸易而已。几家鸡鸣早看天的茅店,几家铁匠铺,几乎就是这条街有别于聚落的标志了。作为县治,是政权的基层单位,统治者便给它起了一个“来安”的美名,于是沿流千年之久。解放后,现代建筑群构成了一条繁华大街,商店毗连,才真正具有了城市之实。

聚落,作为居民区,是农村中的居民点,三户五户,聚屋而成,多的可达数十户,一般不具经济职能。其地名,具有独特的风格,朴素的含义,结构离奇,适应性广,生命力强,无论成因与组成,都不与县治地名同。只须从字面上,就可一眼看出这个城乡居民地代号的区別。其社会功能,两者本无界,不过城市地名,被统治者不断变化,而今面目已不知原委,农村的地名,从不为人注意,故多具有一定原始性,反映了社会经济发展的历程和人类活动空间扩展的痕迹。

只要展开一张安徽政区地图,你就会看见那些广布于河湖之外的聚落代号,密如繁星。如果要按80个县治地名的命名方法来给每一个有人居住的地点叫一个美名,将是十分困难的。然而那些数不清的地名,又是如何置于历史,注于地图的呢?其实,它们只不过是遵循着一条“三冠五缀”的简单规律。

所谓三冠就是在每一个地之首,一冠姓,二冠位,三冠数。

五缀则是在每一个地省之尾,缀以社会生活中五个方面的字。这五个方面是:衣食之源的“地”,休养生息的“住”,越野渡津的“行”,精神生活的“神”,物质交换的“商”。

现分别说明如下。

冠姓,就是在地名之首,冠以一个姓氏的字,如张楼、王村、李郢、刘集、朱家店。

地名冠姓,是古代聚族而居的反映,我们虽姓有百家,亦难于适应由于人口日益增多,聚落无限分裂的需要,为了便于区别同姓聚落的名字,于是又有将姓置于名尾的地名出现,如磨盘张、草屋陆、三户杨、四户周。

由于人口不断增多,聚落的不断分裂,地名首尼冠姓,也难于区别同姓聚落的重复,因而又产生了冠位地名。

冠位地名是在每个地名的前面,冠以表明方向位置的字,以便进一步区分相距甚近的同姓聚落。如东张庄、西王庄、南李家、北湖宋家、上五显、下朱村、前庄、后尚寨。

随着经济的发展,当商品交换日益频繁,政治军事活动面进一步扩大之后,交通网也迅速形成,于是又有冠数地名出现。即在每个地名之前冠以一个数字,如半个店、二里街、三板桥、四里营、五里井、七里站、八里店、十里庙、二十里铺、三十里岗、五十里小庙。

这类地名的分布,多与古邮驿道有关,故多见于车马道上,舟楫之路上是难于见到的。

车马道上既已如此,而不在车马道上的地方,却又出现了另一种“姓数结合”的地名,即将数置于冠姓地名之首,如三户王、四户周、五户杨。

虽有三冠,亦难于使那些多如繁星的地名一个个区别开来,何况姓只有百家,而用数亦不可过多,过多则不便,可用的方位,也不过上下四方而已,于是又由尾缀的变化来解决。尾缀社会生活中的五个方面,由同义字相互转化,以适应千变万化的地名命名。在这种变化组合中,三冠与五缀,有时是互相重叠的,如上八大户、前张湖寨,李家老屋。常用的尾缀变化如下表:

地名,除尾缀的变化而外,还有地区变化,尤其是在“住”这一方面的地区变化最为明显。在淮北,大概在浍河以西的地方,多缀楼、庄,浍河以东的地区则多缀家、庄,在江淮之间多缀户、郢;大别山和皖南山区则多缀屋、村。

尾缀的变化,由于有取自衣食之源的地,而有关“地”方面的用字,在地名中的数量与其他方面的字差不多,故农村地名和县治地名一样,同具地文和人文两种因素。

在安微的农村地名的命名中,“三冠五缀”是较为普遍的。但还有一些地名,却不在三冠五缀之内。这些地名,同当地历史、人物事迹、神话传说密切相关,故称为“掌故地名”,如霍山县的留驾园、画眉窖、倒骑龙、与儿街、指封山、真龙地、太子庙、佛子岭、诸佛庵、铁佛寺、大观岩等便属此类。

上述每一个掌故地名,都必然有一段优美动人的故事流传于民间,趣味盎然,赋有相当强的生命力。

✦

结语

探讨我省的城乡地名规律,不仅是一个纯地名学问题,而是为了利用这些规律为现实生活服务。我们有了“两文六类”和“三冠无缀”的规律之后,就可依据这些规律去整顿和规范我们多年来所形成的地名混乱局面,以达到地标准化的目的,使我省的地名,秩序井然地为我们的社会生活服务。

作者:孙瑞宁

来源:安徽大学学报(社会科学版)一九八一年第一期

选稿:何铂羽

编辑:陈庭玉

校对:汪依婷

审订:黎淑琪

责编:李春燕

欢迎来稿!欢迎交流!

转载请注明来源:“江西地名研究”微信公众号

,