文/焦玉华

又是一年清明到

“春雨惊春清谷天……”在中国二十四节气中,有一个非常特别,它不但是节气又是非常重要的传统节日,它就是清明。

小时候,清明于我是快乐的。

连翘花开,柳哨声声,清明如约而至。清明一般在农历二月底三月初。此时,春和景明,气候宜人,人们迫不及待地甩掉臃肿的冬装,换上鲜艳轻薄的衣衫去踏春。小草尖尖的嫩嫩的绿绿的,让人忍不住想多看几眼。紫地丁到处都是,散落在草丛里,它是春天的眼睛吧,眨呀眨的。地上孩子多起来,天上风筝也多起来。细软的柳条在春风里婀娜,像舞着一支春天的芭蕾。几只归燕在柳树梢头呢喃软语,它们是在唱着春天的赞歌么?

临近清明,挑着担子或推着小木车的货郎便开始了走村串巷,拨浪鼓声代替了响亮的叫卖声。货郎所到之处,大人小孩聚拢过来,买点针头线脑,换点稀罕玩意儿。洋红洋绿是必不可少的,家家要用它们来染鸡蛋。我今天生活的小县城有着独特的地理优势,上连北京上海,下接乡村田野。每年清明前一周,总有一位老人推着自行车,摇着拨浪鼓在学校周边出现。放学的时候,熟悉的拨浪鼓声在嘈杂的人声里分外引人注目。一些家长领着孩子穿过拥挤的人群,奔向老人的自行车。车上物品不多,通常是几只花花绿绿的洋狗蹲在车后座的木板上,一束五彩的气球高高地飘在自行车上方。孩子要买洋狗气球,大人忙着买洋红洋绿,看来,很多如我一样年纪的人都有染鸡蛋的情结。老人从车把手的提包里拿出几个小玻璃瓶,拧开盖子,用一把小塑料勺小心翼翼地舀出一点颗粒粉末,倒在事先裁好的报纸里,包成小三角交到顾客手里。顾客扫码付钱,一般一到两元。儿子一天天长大,我的童趣也一天天淡去,已经好几年不再染鸡蛋了,但是每年我总要买点洋红洋绿,就像每年春节总要买两只洋狗一样,大约是为了那朴素的记忆吧。

清明前一天叫寒食。寒食那天,人们只准吃冷食,不准生火,农家屋顶上的袅袅炊烟只好集体放假。寒食那天,父亲要往屋檐下插松枝柳枝,我却调皮地拿几枝往磨眼里插。我曾好奇地问父亲为什么要做这些,父亲笑笑说这是老祖宗传下来的风俗。长大后,知道了介子推的故事,也知道了寒食及其风俗的由来,然而,那个带着我一起插松枝柳枝的人却不在了。每到清明,我依然保留着插松枝柳枝的习惯。每到清明,我都会把介子推的故事讲给我的学生们听,可是,我却再没有机会把这个故事讲给父亲听了。

清明的饭食要清气,一般是熬的稀烂泛着金光清香四溢的玉米饭就着水灵灵的羊角葱拌豆腐。煮鸡蛋是必不可少的。天不亮母亲就要起床煮鸡蛋、染鸡蛋,至今我还清楚地记得炉火映红母亲慈祥的面庞。我家孩子多,母亲要染很多鸡蛋分给大家,我很庆幸年年和母亲共同做这件事。我们把洋红洋绿分别放在不同的碗中,倒上煮鸡蛋的热水,就制成了一个个“染缸”。趁热将鸡蛋放在染缸里,用筷子将鸡蛋拨转,鸡蛋打个滚摇身变成彩蛋,红的绿的很是好看。若将洋红洋绿按不同的比例掺合就能变成深浅不一的紫色。我将花花绿绿的鸡蛋装满褂子兜,等去锥子崮踏青时好向小伙伴们炫耀。多年以后,我给学生们上了一堂作文课,名为“清明的味道”。我们一起染鸡蛋、画鸡蛋,过了一个别样的清明节。看着开心的孩子们,我仿佛又回到了从前。

早饭过后,男女老少不约而同聚集到大松树下荡秋千。大松树位于村子正中心,枝干粗壮挺拔,遒劲有力,巍峨的树冠覆盖了小半个庄子。那是我小时候见过的最大的树。它是鸟儿的家,每天黄昏时分,村里的鸟全部飞到松树上过夜,那阵势非常壮观。后来学巴金先生的《鸟的天堂》一文时,我常常边读文字边脑补群鸟在大松树上怡然自得的画面,那儿一定也是鸟的天堂吧。清明前两天,人们就在松树上扎好了一副秋千。这副秋千和我们平常见到的来回摆动的秋千不一样,它是由左右两个秋千和中间的一个转轴组成的。两边的秋千上各坐一个人,中间的转轴上插一根棍子由两个壮小伙子用力推。具体的样子和细节因为年代久远我已记不大清了,只记得它叫“转秋千”,只记得秋千飞转起来时人们的笑声、掌声和惊呼声以及大松树上那一道道深深的勒痕。自从到外地求学后,三十多年来我再没有见到那棵大松树。听哥哥说,大松树年纪大了,它的身体已不再遒劲,斑驳的树干写满沧桑,皲裂的树皮像在向人们诉说着什么。曾经,它向人们奉献着无尽的绿荫,它经历过百年的风雨和战争的洗礼,它见证着村子的沧桑变化和一代又一代人的成长,它是这个村子的魂。如今,它老了,像一位风烛残年的老人,虽然依旧屹立在原地,但是很多树枝已经枯死,躯干成了空空的树洞。村里人虽然采取各种措施将它保护起来,但是,除了鸟儿在那儿做窝逗留,它已无力承担一副满载人们欢声笑语的秋千了。

不知从何时起,清明的味道变了,不再快乐香甜,而是充满忧伤,令人不敢再想起。

97年秋天,母亲因病去世,我们成了没妈的孩子,再也不能一进家门就喊“妈”了。98年清明,我们带着鲜花祭品来到母亲坟前凭吊。母亲生前最喜欢养花,春有芍药牡丹,夏有鸡冠花大丽菊,到了秋天,满院的菊花和一串红盛开。我们在母亲坟前栽下了一棵小松树和一棵迎春,希望它们陪伴着冷清的母亲。

2009年的清明是个揪心的日子,病重的父亲躺在医院,还不忘嘱咐哥哥到母亲的坟头添土插松枝。就在那天,父亲为了让我们兄妹放心,勉强吃了一个煮鸡蛋,我们偎依在父亲身边,给他洗头洗脚,按摩他瘦骨嶙峋的手臂。那年的春天来得很迟,清明到了依然春寒料峭,病房里的空调不能温暖父亲爬冰卧雪受伤的双腿,我们用两个暖水袋为他取暖。过完清明,父亲执意出院,没想到回家后第二天父亲就永远离开了我们。古人说清明时节雨纷纷,于我而言却是清明时节泪纷纷。清明的雨是思念的泪,是永远飘在心里的泪滴和道道泪痕。

2017年清明,我们再次来到父亲母亲的麦田。此时,麦苗刚刚返青,坟前的迎春花还残留着几朵。我们兄妹为长眠于此的父亲母亲立了一块碑。按照老家的风俗,这将是我们几个做女儿的最后一次来看望父母亲,以后,我们只能在心里默默地思念。

每逢佳节倍思亲。每年清明的前一段时间,我总会做一个相似的梦,十几年来,一直如此。梦里,父母和我们幸福地在一起,如日常一样。母亲刚走的那几年,我总是从梦中哭醒,泪水湿透大半块枕巾。近几年里,我不再哭泣,即使醒来也不想睁开眼睛,我想挽留,想一遍遍地回味。梦里的一切都那么真切,父母的音容笑貌是那么触手可及。我知道,这是两个世界的时空对话,父母一定能感知到我对他们思念至极。

岁岁年年花相似,年年岁岁人不同。当2022年的清明到来的时候,谨以此文献给我快乐的童年、我慈爱的父母和日渐老去的大松树。

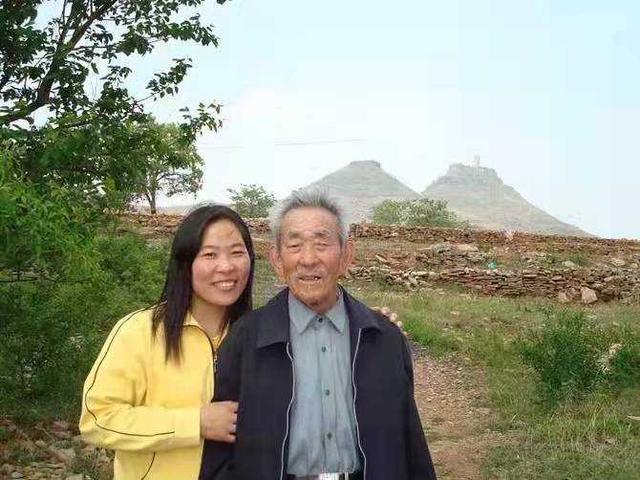

(2008年,作者与父亲幸福的合影)

作者简介:

焦玉华,笔名四儿。高级教师,国家二级心理咨询师,作品在《临沂日报》《沂蒙晚报》《蒙阴通讯》《临沂人大》、学习强国、齐鲁晚报齐鲁壹点客户端等报刊及网站发表,并被新浪网、今日头条等多家媒体转载。

壹点号 蒙山沂水—四儿

,