养蚕

张云

60年代,文革初期的某一个周末,又到了五哥从孝感高中回家的时间,这一次他带回来的是一纸蚕子! 蚕子深褐色,小于芝麻粒,密密麻麻地贴在纸板上,我何曾见过?即日,眼瞅着一条比蚂蚁还小的软物,扭动着身体破壳而出,这个黑家伙就是蚕!五哥拿出一片娇贵的鹅毛,将那小物轻轻地刮起,转移到一个精致的铁盒子里,一条、两条、三条......然后把很嫩的桑叶芯撕碎撒上去,这就是喂蚕!

我惊呆了。

五哥回学校去了,这几十只蚕撂给了我,从此它们就成了一个10岁孩子心头的挂念。没想到养蚕对我来说,好心酸!没有桑叶啊,它们没有吃的啊,要饿死了,怎么办啊。我的衣食我不用操心,可是我必须为这几十条生灵谋食物,我要出去为它们闯生活。

我到处寻找桑树,所幸公安处旁的一个小村子里有一颗桑树。我总是背着一个当时流行的黄书包,爬上那树,采桑成功,满载而归,将书包挂在门后,取食喂食的活就由娘来做。大热的天,娘扇着扇子,除了给我扇,她还不时在铁盒子上轻轻一扫,让蚕也凉快一下。

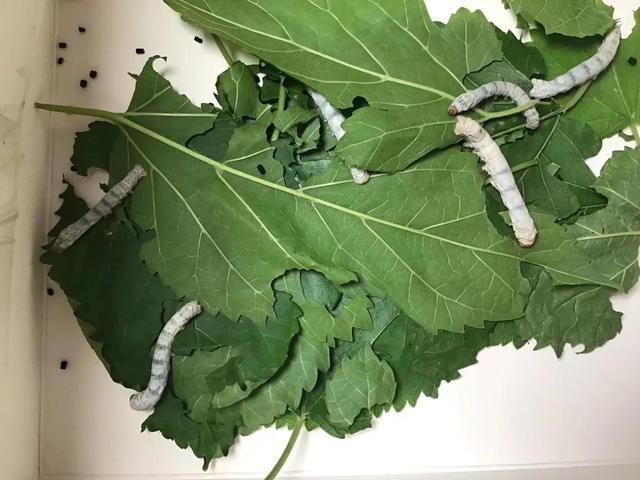

很快,那桑树附近的一户人家向我宣布树是他家的,不准摘! 那家门口站着一个彪悍妇人,口气强硬,她的儿子和我年龄差不多,扬言要动武,我只好每次捎去一枚毛主席纪念章送给那小子,以换取同意我上树,奏得几回效。后来这种贿赂方式失灵,无论我怎么央求就是不准摘桑叶,愁煞我也。我试着喂别的树叶,蚕不吃!我听说有的蚕吃榨树叶,找来试之,还是不吃,他们不是榨蚕!有一天外面下着瓢泼大雨,我的蚕们横七竖八地趴在铁盒子里,饿着,盒子里光秃秃的,没有一片叶子,有的蚕伸着脖子似在呼唤:给我吃的,有的一动不动就要饿死了,我愣愣地望着苍天茫雨,怎么办?怎么办?我捶胸顿足,我无能啊,我没有桑叶,我不能养活它们。我发怒了,我喊道:“我要埋了它们,我要把蚕埋到土里去!” 娘连忙劝着我:“嗳,别介!别介!”。我突然拿起我的黄书包,在雨中奔跑,跑向公安处旁的小村庄,那颗桑树正在风雨中飘摇,什么凶神恶煞的妇人,什么臭小子我都不顾了,我爬上了桑树,一气猛摘,巧的是,大雨中那户凶人不露脸了。我站在桑树上,望见了雨打的水塘,还看到那妇人家紧闭着的门。我满载而归,到这时,我已经有了经验,千万不能用湿叶子喂蚕,吃了会拉稀生病的,要把桑叶擦干,蚕吃了干的新鲜桑叶就会健康成长。我们把桑叶覆盖到蚕的上面,蚕很快就爬到叶面上来了,他们沿着叶子的边缘吃,吃得很有条理。蚕有了吃的,我一高兴娘就高兴了。

顺便说一句,老了,每一个失眠的夜晚,我就会想起这两个字:蚕食。睡不着,眼看着时间被“蚕食”。

那以后我的桑叶从何而来的,我实在不记得了,这毕竟是半个世纪前的事情了。

这次养蚕有两方面的收获。一是我亲眼目睹了蚕的蜕变过程。蚕是白色的,但初生时是黑色的。它猛吃几天桑叶后就几天不肯吃了,趴在那里一动不动,直到褪掉一层皮,明显长大了,又猛吃,如此循环4次。当它长成一条乳白色的大虫后,身体一天天变得透明透亮那就是要吐丝了,它会找一个有支撑的地方做茧。我离家之前看到这条蚕在铁盒子的角落吐丝,路上我想它的茧会是什么颜色呢?放学回来便可确认,这是个水红色的茧!有时见到的却是浅蓝色的茧,一个一个真是漂亮极了。我的铁盒子里的蚕相继变成了五颜六色的茧,突然有一天,有蛾子从茧里飞出来,它们有力地煽动翅膀,专找有纸的地方产下蚕子。五哥拿回来的是蚕子,经过一个循环,得到的还是蚕子,这便是一代一代往下传。还有,它们作茧自缚后,蚕在里面变成蛹,蛹再变成蛾子飞出来,产卵,蚕的一生真是太神奇了。

另一方面的收获是心灵感悟。养蚕的过程中寄托了一个十岁孩子的全部喜怒哀乐。那种抚养人的责任感,那种目睹蜕变的神圣感,那种一放学就迫切地看它们的新鲜感好奇感真真使我刻骨铭心,终身难忘。

几年后我又养过一次蚕,规模比头一次大得多,桑叶是不愁,但是这批蚕大概基因不好,得了传染病,身上起黑点,死了很多,我对这一次养蚕没什么好的记忆,不愿想起它们。

30岁以后我又在办公室的桌子上养了6条,成功结了6个茧。这一次的养蚕全然是对童年时期养蚕经历的怀念。

写于2014年

改于2022、4、20,疫情之年

,