“《论语》自西汉以来,为中国识字人一部人人必读书。”(见钱穆《论语新解·序》)学《论语》,“有朋自远方来,不亦乐乎”的“乐”字,到底怎么读,是绕不过去的。

有人说读lè,当喜悦、高兴讲。也有人说,该读yuè,也做喜悦讲。因为“学而时习之,不亦说乎”中的“说”与“悦”相通,“有朋自远方来,岂能不亦‘悦’乎?”应该一并都读作yuè音。

赞同将“乐”读为yuè者,有的还列举出了强有力的“证据”:2008年第29届奥运会开幕式上,“孔子的三千弟子”手持竹筒高声吟诵“有朋自远方来,不亦乐乎”时,雄浑高亢的画外音即把乐字读为“yuè”。

还有人认为“乐”字的确应该读“yuè”,但意思不是喜悦的悦,应该是演奏乐器欢迎的“乐”,现在国家仪仗队军乐团就是做这个事情的。

更有人从分析“朋”和“远方”二词古义入手,联系周公根据阶层差别制定的“礼乐”制度,进而演绎出“乐”应该读“yuè”的结论:其他诸侯国来的使者也要按相应级别,给予相应的礼乐接待。

有鉴于此,本文拟就“乐”字的前世与今生做以下简要阐述。

著名文字学家唐兰先生在其《中国文字学》中指出:“每一个文字具有三个部分:一、字形;二、字义;三、字音。”

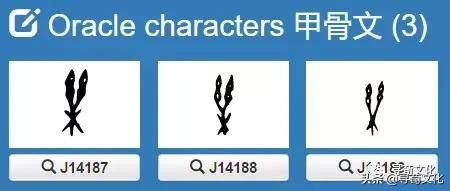

众所周知,现在的“乐”字是简化了的规范字,其繁体字字形为“樂”。说起“樂”字最初的字形,当追溯到商周时期的甲骨文和金文。甲骨文字的“樂”字,上从两条“糹”形,下从“木”形。后来发展到金文,二“糹”之间,又增加一“白”形。

罗振玉先生认为,古“樂”字,“从丝附木上,琴瑟之象也。或增‘白’以象调弦之器,犹今弹琵琶阮咸者之有拨矣。”郭沫若先生认为:“‘白’象指形,会以指弹奏琴瑟之意。”

与上述意见相左的是东汉文字学家许慎。他在说解“樂”字字形时,将该字上半部分析为像“鼓鞞”的样子;下半部的木,是悬挂钟鼓架子两旁的柱子。究竟孰是孰非?

需要指出的是,历经甲骨文、金文,直至秦简、小篆的演变,“乐”字最后被隶定为“樂”。据考证,诞生于两汉时代的《居延汉简》、《敦煌汉简》和西汉史游的《急就章》中,“樂”字已经出现了简写的“乐”字形。新中国成立后, 1956年1月31日,《汉字简化方案》正式颁布,“樂”字,正式简化为“乐” 字形。

网罗《现代汉语词典》和《现代汉语规范词典》,“乐”字有两个读音:lè,动词或形容词,意思是“高兴、快乐、笑”; yuè,名词,意思是“音乐”。查《辞海》《汉语大字典》,“乐”字还有yào和luò等音。

鉴于上述音义在常见的工具书上均可查得到,我们就不再赘言了。下面,笔者要讲述一个鲜为人知的小故事,作为本文开篇之问的答案。

袁钟瑞,现为中国语文现代化学会副会长兼秘书长,退休前为国家语言文字工作委员会普通话推广处处长。据2015年第三期《咬文嚼字》记载:2005年4月28日,还没有退休的袁钟瑞接到国家语委语用司司长杨光的电话。电话里,杨司长问他:“有朋自远方来,是不亦lè乎,还是不亦yuè乎?”袁钟瑞十分肯定地回答:“不亦lè乎。”

“你说的不算!”电话的那一头,杨光司长郑重其事地说:“这个问题是中办秘书局问的,你赶快给我找几个大专家的电话。”袁钟瑞一听不敢怠慢,立即提供了北大教授苏培成、王理嘉,国家语委原副主任陈章太,《现代汉语规范词典》主编李行健等四位专家的电话。

第二天下午,电视直播中央领导会见国民党主席连战。中央领导的欢迎词中有这样一句:“中国有句古话——有朋自远方来,不亦乐乎?”他把这个“乐(lè)”字读得字正腔圆。(消息来源/江城日报,作者师小学,中国甲骨文书法艺术研究会会员、市甲骨文学会副会长。原文无图,摄影/张海川)

欢迎关注曼陀罗文化微信平台:jlmtl2014

大吉林,大东北,

聚焦乡梓历史,传播吉林人物语;

大文化,大生活,

助力文化交流,弘扬慢生活情趣。