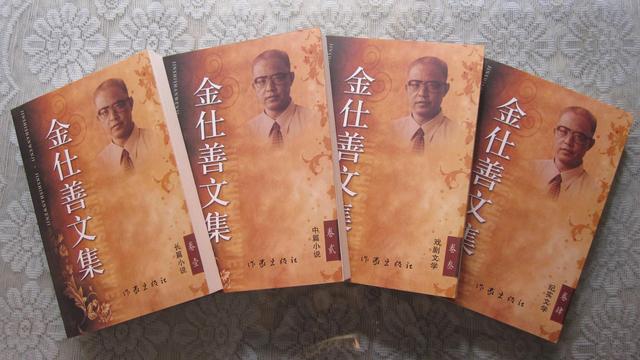

金仕善短篇小说精选之十五:《十五的月亮》

在栗树湾的媳妇中,顶有福份的莫过凤章的妻子石榴嫂。这个从平畈嫁来的身段苗条的“棉花姑娘”,有一张惹人喜欢的脸,只要她亮开嗓子把“十五的月亮,升上天空哟”一唱,准把那群小青年的魂儿勾到九天云外去。她人缘也好,大家都关心她、照顾她。比方说,每个星期六下午五点一刻左右,一阵叮叮当当自行车铃响起的同时,凤章的“飞鸽”嗖地驰过地头,急拐弯进入通湾机耕道的时候,蹲点的大队长王大龙或“队长娘子”月香嫂准会催她回家去(当然,八分工照记)。石榴嫂起先还红着脸忸怩一阵,最后还是收起衣衫农具,在从背后追来的、女将们那并无恶意的笑声中快步回家。自然,进门后的第一件事的帮丈夫从车架上卸物件,往往在她解绳索的时候,凤章突然抱住她,在那美丽的鹅蛋脸上亲两下,撞见这类事儿的人,少不得添些佐料传扬开去;人们专等她唱“十五的月亮”的时候,把那个“镜头”再现一番,羞得她恨不能跺条裂缝钻进地底去。当然,这类恩爱夫妻常有的好事儿算不得什么特别的福份,石榴嫂在丈夫那里享受到的福份是别的媳妇难 以在自己的丈夫那里获得的。举例来说,栗树湾所有的媳妇都必须到半里远的后山挑水吃,而那口石井须得用扁担加桶钩才能扯起水来;人们必须到湾前那口终年漂浮着残枝败叶的水塘东边洗菜洗衣、西边洗尿片片,而她丈夫在后院专门为她打了一口钢管井,只须将手柄上下摇动,清甜的泉水就通过穿墙的橡皮管注入水缸;井脖下有座带水泥搓板的水池,洗衣洗菜煞是方便,这就免去了石榴嫂跑后山奔湾前的辛劳。再举例来说,石榴嫂的衣料、成衣,几乎全是“出口转内销”的上品,就是梳子、发夹儿、钮扣、圆镜儿这类小玩意,无一不玲珑剔透,令姑娘大嫂们羡慕不已。更使石榴嫂实惠的是,每年日头最毒、活路逼得要人命的“双抢”季节,队上照例要派她去县城采购二季稻急用的尿素、碳酸氢氨、柴油机油等紧俏物资。直到“双抢”结束,女将们深深吁了口气时,凤章才亲自驾驶“解放”或“嘎斯”,连人带货开到仓库门口,同干部们握手入席,开怀畅饮。

对于石榴嫂的福份,女将们大都并不忌妒或不满,而是自愧弗如:自愧没生个苗条腰身、鹅蛋儿脸,唱不圆“十五的月亮”,配不上车间主任丈夫,活该瘌痢戴斗笠——苦捱。自然,也有那么两个不服气的,其中有点“辣味”的是记工员玉贞。用玉贞的口头禅来说,石榴嫂不过是靠了丈夫的“势力”吃队上的“混饭”,有时她干脆使用干部的腔调:“这是一股不正之风!”当然,小小的记工员是丝毫无损于石榴嫂的福份,固执下去只能是碰得头破血流。

那也是个星期六下午,五点一刻左右,正当薅秧的女将们想歇口气纳鞋底的时候,驮锄头“看水”的大队长和骑“飞鸽”的凤章不期而遇了。女将们立刻大喊:“凤章,快下车,过来跟石榴嫂亲个嘴!”接着是一阵哄笑,接着是王大龙走拢来催她收工,接着是她踩着从背后追来的、并无恶意的笑声,快步回家。然而,在王大龙习惯地点燃一支烟举步欲行的时候,玉贞开腔了:

“大队长,石榴嫂今天的工分么样记?”

“当然是照老样。”

“那,按劳分配的原则还要不要?”

王大龙一下子噎住了:自己在昨晚的群众大会上,不是把“按劳分配”讲得唾沫直喷、双脚直顿吗?他思忖片刻,道:“玉贞呀,原则性灵活性是统一的嘛!人家凤章可是队上的大功臣哟,让石榴代队委会招待一下,又省花费又省人工嘛!几厘工分,照记,照记。”

玉贞一脚跳上田埂,拦住了走了几步的王大龙道:“原则性灵活性不能这样统一。再这么‘灵活’下去,集体准垮!”

王大龙没料到玉贞犟到这种程度。他不能输给她。他指指刚返青的秧苗道:“二季稻没肥料能巩固集体?你玉贞不要不顾大局,只图嘴皮痛快,要是得罪人家凤章,来年的二季稻化肥你负责!”

“你!……”玉贞的脸胀得通红。

“化肥断了源,家肥下到自留地抠不出来,就只有刮草皮罗!”王大龙冲着女将们高声道:“老规矩,十六堆,八千担,你们刮去吧!”

这下子女将们楞住了,八千担,娘啊!在这丘陵枯岗刮草皮,鬼男人们是绝对不肯沾边的,要刮足十六堆,不知要磨死肩上手上几层皮,这八千担的厉害女将们算是领教够了!立刻,大家围住玉贞,你一言我一语忆刮草皮的苦,思下化肥的甜,任凭玉贞怎样宣传“光下化肥成本高,板结了田,增产不增收”等道理,终是不收效,因为不论是刮草皮还是下化肥,队上的分值从未超过六角。王大龙瞅准时机,又来个火上加油:

“不光化肥靠凤章,脱粒机、夹米机、柴油机,哪样不靠他派人包修?要是人家一气之下撒手不理,你们就驮起连枷打麦去!架起碾子碾米去!莫要又缠住我王大龙不松手喽!”

这一着果然奏效,女将们人人咋舌,个个惊慌,一齐劝玉贞息事宁人。

王大龙乘胜追击:“人家凤章拼死拼活为集体,沾了几多光?不就是让他老婆招呼洗个手脸吗?请木匠泥匠也兴给包烟嘛!上级原则还有个公私兼顾,我这当大队长的就没权安排一下?”

这席入情入理的话又在女将中引起强烈反响。是呀,石榴嫂可知足呀,她每次采购回来或提前收工,总感到不好意思,那神情硬像出嫁三天后回娘家样的。而且,每隔一些时候,人家总要把小包的针、大支的彩色丝线分文不取地散给姊妹们,作为对沾了众人光的一种报偿。每次你玉贞不是照样得到一份吗?凡事总要讲点良心,你玉贞抬抬手人家不就过去了吗?女将们围住玉贞,尽力施展自己的口才,非打动这位初中毕业的媳妇不可。

“哎,哎,你们听我说呀,我不是跟石榴嫂过不去!……”玉贞双手难挡八面风,见女将们闹哄哄泼不进水,一气之下,使用了一句“文革语言”:“大队长,你不要挑动群众斗群众!”

王大龙算是没在“文革语言”上做文章,只是冷笑道:“你玉贞不要吃醋,你家桂生若有凤章那本事,把队上的化肥、机械包下来,我王大龙包你跟石榴嫂一样,要怕我说话不算数,就当众立军令状!立军令状,你敢么?!”

女将们轰地笑开了:人家凤章虽说才小学毕业,可早就进厂当了主任;你家桂生虽是高中生,却不过是名在大队治下的民办教师,教教几十个娃娃罢了……女将们的哄笑当然不止包含这些意思,但已经够了,够玉贞狼狈不堪了。当王大龙驮起锄头耸耸鼻翼走开去时,玉贞,这位栗树湾文化最高的媳妇,终于冲破了从老师那里获得的涵养的束缚,猛地将记工簿摔进烂泥里,双手蒙面,呜咽着飞也似跑开去……

在大田里的女将省悟过来,互相埋怨不该顺着大队长一边倒的时候,凤章和石榴嫂正为一碗荷包蛋推来让去。凤章疼爱妻子那是没得话说,太阳大点怕晒融她。说老实话,凤章完全可以在本厂找个合适的对象,但他却放弃了幸福的双职工生活而同她结了婚。为了使干部们对妻子好些、再好些,他不惜力气,不惜与日俱增的聪明才智,为集体、为干部们竭诚效力。为了让妻子也吃一碗平素舍不得吃的荷包蛋,他今天玩了点小花样。你看,他把直冒热气的海碗推给她时,狡黠地道:

“给大队长打井,人家还会亏待我吗?”

“你为甚不早说?”

“早说又怎么样?你能给我唱曲‘十五的月亮’?”

“你!你!……”石榴嫂又乱蹦乱跳起来。

凤章一下子搂住她:“我怎么样?哪儿不好?说呀!说呀!”

石榴嫂甜蜜地抿着嘴笑了。忽然,她像被什么螫了一下,呐呐地道:“凤章,我、我心里总感到有些不踏实……”

“玉贞又嘀咕了什么吗?”

“不,她没有,干部们对我太好了,总、总觉得有点儿非份……”

“我当是什么事呢!”凤章戳戳妻子的额头,“尽操淡心!今后只许你想一件事!”

“哪件!”

“给我生个胖胖的儿子!”

石榴嫂的脸刷地绯红,两只空心拳头鼓点般地落在丈夫那宽厚的肩背上:“你真坏!你真坏!”直到凤章拿起钢管嬉皮笑脸跑出门去,石榴嫂还感到两腮烧的好狠。

果然天随人愿,一年后,石榴嫂真的养下个胖胖的儿子。恰在这时候,栗树湾发生了王大龙和凤章早些年意想不到的变化,那就是实行了生产责任制。开初,凤章还没有充分估计到这种变化会给他们的生活带来怎样的影响;过了三个月、在胖儿子能翻身的时候,这种影响才明朗起来。首先,化肥不那么紧张,哪家需要,去供销社登记就是。究意是化肥厂大幅度增产了呢,还是精于计算的“责任户”减少了需求量呢,一下子难得说清楚,反正化肥不紧张是个事实。至于过去动不动就闹病的农机,如今活像手术后的病人康复了样的,只顾吃喝,不再求医叩疹了。石榴嫂当不成“采购”,凤章又不让她得“责任田”,成天在家奶孩子,闲得乏味,加上女将们都忙,不能像以往那样去跟石榴嫂品针论线;王大队长又被老婆骂得撤了点,回家当帮手,少了个常客,凤章家已变得“门前冷落车马稀”了。

现在,凤章倒是可以关起门同妻子亲嘴,听她独唱“十五的月亮”,可是却没有过去那高的兴致。“娘的!这成什么世道!”他常常独自喝闷酒,发牢骚,“简直是走回头路!”石榴嫂怕他这么下去犯错误又伤身子,几回劝慰道:“我晓得你手头宽绰惯了,其实我还是能做事的,等伢儿大点,去要两亩‘责任田’,种棉花是很划算的……”可一说到这,凤章就直摇手,不耐烦地道:“算了算了,老子就不信这种搞法长久得了,这叫社会主义?等着吧!一年半载……我养得起你娘儿俩!”说心里话,石榴嫂并不赞同丈夫的说法。倒不是她有什么高明的见解。她只不过感到为人在世还是靠自己的双手过日子才有滋味;而非份的福份总教人不自在。但她不敢说出这些,那会刺痛丈夫的心,而他是那样爱她。

日子过得真快,胖儿子已从“三翻”越过“六坐”到“九来爬”了,但是凤章诅咒的“责任制”不仅没有短命反而像扎了根。石榴嫂实在闲得忍耐不住了,特别是在人们谈论着年成、雨水、庄稼,欢声四起、忙忙碌碌打门前经过的时候。渐渐地,与外界隔绝的她开始憎恨起钢管井来。若没有它,自己还可以趁挑水、洗尿片的机会到外头走动走动。可这该死的钢管井就像个笼子,自己就像笼中的鸟儿。不,连鸟儿也不如,鸟儿还有人逗逗,可自己几乎被合湾的男女老幼遗忘了。有一天她在大门前晾衣服(其实应晾在后院),路过的月香嫂竟吃惊地道:“你在家呀!我还以为凤章把你接走了呢。”这话,实在让人寒心透了。现在,她喜欢回忆,只有在回忆“棉花姑娘”的时候,回忆和女将们一起劳动、嬉戏的时候,她才得到一丝儿宽慰。有时她甚至巴不得玉贞跟自己吵嘴,即使当面骂自己“吃混饭”也是好的。也许,生活中既有欢乐又有吵闹才有意思吧?被寂寞纠缠得乏味得要命的她,当然更多地想到与自己宠耻荣辱紧密相连的丈夫,她渐渐发觉对丈夫是那样陌生,好像从前并不认识他,彼此间隔得是那么远。有天深夜,也不知为了什么,她竟情不自禁地啜泣起来,哭得那么伤心,以至汨汨淙淙的泪水将枕巾浸透了一大片。丈夫被惊醒了,一把搂住她,惊问哭什么。石榴嫂霎时心慌意乱,不知如何回答才好(幸亏情急智生,回说是做了一场恶梦才搪塞过去)。过后她问自己:哭什么呢?细细一想,终于发觉自己跟丈夫疏远了,爱不起来了,甚至恨他,恨他把自己关在无形的笼子里,失去同伴,失去欢乐……想着想着,她恐惧起来,暗暗骂自己没良心,骂自己忘恩负义,深深感到对不起他,发誓今后决不这样想,要象从前那样爱他、侍候他。她果然这样做了,可是有一回,她侍候他洗了手脸洗了脚,该睡觉了,她却又提来一桶滚烫的水,催他洗澡,直到凤章连问:“我洗过了,你怎么啦?你怎么啦?”她才如梦初醒。

这是个星期六,刚洗完中饭碗,石榴嫂就动手做了几样丈夫爱吃的菜。五点一刻过去了,夕阳落山了,还不见他的踪影。她坐在门前石墩上,边给伢儿喂奶,边往机耕路那边张望。这时候,拣棉花的姑娘大嫂们,你说她的棉桃厚,她赞你的棉绒长,说说笑笑地一掠而过,硬把她的魂儿勾到九天云外去。行人稀了,天儿黑了,伢儿含着奶头睡着了,她才茫然若失地回到屋里。也不晓得受了什么魔鬼的驱使,她赌气似的大箸大箸夹菜吃,一气吃了两碗饭,才记得伢儿。一掀蚊帐,伢儿尿了,三层尿片湿透了。她颓然坐在床沿上,怔怔地想:“我为什么要把自己关在屋里活受罪?我是泥捏的?木雕的?”她浑身一热,险些要跑去找队长要“责任田”。“娘的!老子就不信这种搞法长久得了,这就叫社会主义?等着吧,一年半载……我养得起你娘儿俩!”丈夫的声音响起了,她又坐下来,一把抓住尿片片。“么样长久不了?正道的庄稼人哪家不喜欢?我想种棉花就对不起你?”她这么问自己。忽然,她计上心来,勇气倍增,轻轻关上蚊帐,把尿片片放进提桶里,悄悄出了门。

多美的夜啊!天上缀满了亮晶晶的星星,地上微风阵阵,蝈蝈儿、纺织娘、蟋蟀……赛歌喉似地竞相鸣叫着。石榴嫂象只出笼的鸟儿,贪婪地把禾稼的清香吸进心脾。站立了一刻,才快步走下粗糙的石级,拐过两条小巷,湾前塘就在她脚下了。那些浣衣的女将,把水儿搅得哗哗响响,把欢声笑语丢来丢去。可石榴嫂却倒抽了一口冷气,几乎没有勇气前进一步。“我不够资格。”她想。幸好西边圹只一个洗尿片片的。她终于重新鼓起勇气,绕道下了塘岸,蹲在离那女将五步远的石板上抖开尿片片,正打量她是谁,对方开口了:

“月香嫂,你家的秋蚕大眠了吧?”

天哪!对方竟是还没答腔的玉贞。石榴嫂怵地一颤,硬想拔脚就走,她心慌意乱,费了好大劲才发出羞惭的、微微颤抖的音调:“我、我不是月香嫂……”她应毕后静静地等待惩罚。她估计对方会起身就走……

然而事出所料,玉贞回道:

“是你呀,石榴嫂!”那语气毫无成见,“你么样跑到这里洗尿片片?”

石榴嫂又一阵心慌意乱,暗暗骂起该刀杀的王大龙。说实话,她开初还以为他不过是因为凤章的关系偏袒自己,当众煞玉贞的威风;等到这家伙用把玉贞的男人撵出学校来讨好自己,以至趁凤章不在家时动手动脚,这才明白他没安好心。她又羞又恨,曾想向丈夫报告,向支书揭发,向玉贞诉说真情,但终于鼓不起勇气。她感到对不起玉贞,每次见到她,就象做了见不得人的事样的低头而过。此刻,她见玉贞这样热情,更尴尬了。好不容易稳住神儿,淡淡一笑道:

“我、我家钢管井坏了,他又没回。”

“你不要老把自己关在屋里,”玉贞似乎根本不相信钢管井坏了,“石榴嫂,说真的,你是能弄庄稼的。”

石榴嫂一阵兴奋,险些要把凤章不让她干的事和盘托出。她呐呐地道:“我倒是想做点事的,只是伢儿太小,没人带引。”

“这不碍事,”玉贞信以为真了,“你要放得下心,我婆婆倒是可以出只手,反正一条牛两条牛都是放。”

这倒是真的,她婆婆身子健旺,在家烧火带放那条刚满周岁的“牛”,即使加上自己的“这一条”,也不过载。石榴嫂道:“婆婆带引细伢倒没话说,只是……这可么样好呢?”

“这有么事不好?”玉贞挪近来,“我婆婆常说,你石榴嫂不是吃现成饭的角色!”

这话简直是旱天雷!石榴嫂感动得不知说什么好,喉头发硬,泪水直涌,这一切逃不过玉贞的眼睛。玉贞说:

“石榴嫂,你切莫七想八想,女将们都晓得你不是那种拿着鸡毛当令箭的人。那回我是冲着王大龙说了几句话,不过……”

“好妹妹,你不要再说了!”她真想扑到她怀里,诉说一切;她费了好大劲才克制住自己:“听说支书动员桂生回学校,有这事么?”

“有。支书上门三次了,还道了歉。”

“那,桂生几时去?”

“他不想去。”

“还在着气?——可这事不能怨支书。”

“不是怨哪个,是他自己不想去。”

桂生的情况,石榴嫂是晓得的:他现在成了综合承包组的大能人,什么榨油抽水呀,水稻杂交呀,黑白木耳培植呀,长毛兔的饲养和剪毛呀,全靠这位高中生主持。去年一年,他收入一千二百多元,顶三个民办教师的工资哩。

“不去也好,教书划不来。”石榴嫂笑道。

“划不划得来是一回事,桂生说,现在师范毕业生多了,自己替换下来做别的正合适。”

石榴嫂心头一热:“这倒也是。”

“石榴嫂,我们综合组就差植棉能手,”玉贞把话转到正题,“桂生几回说,你从前就是‘棉花姑娘’,要是你愿意来,多好啊!”

“我?”石榴嫂一阵激动,“我能行吗?”

“怎不行?桂生正打算去请你呢!”

“真的?!”

“当然。”

两人边说边起身,上了塘岸,拐进巷子,直到玉贞门口,才依依分手。石榴嫂象卸下千斤重担,亢奋得很,脚步异常轻快,竟然唱起很久没唱的那支歌:

“十五的月亮,升上天空哟……”

她踩着节拍推开门,猛然发现凤章在家。“你么时回的?”“才回。”“才回?厂里有事?”“不,去了王大龙家。”“你么样去他家?”她突然沉下脸。“还不是为你?”“为我?……”“我的宝贝!”凤章踉踉跄跄,伸开双臂,“把、把你弄到厂里去……双、双职工,享、享福,哈哈……”石榴嫂慌乱后退着:“不,我没文化,我、我还是种棉花。”“种棉花,跟、跟哪个种棉花?”“跟玉贞、桂生……”“你!”他一把夺过提桶:“什么?尿片片?井、井坏了?”她嗫嚅着:“没……没坏。”他瞪大血红的眼睛:“原来是你去找他们!找……我的仇人!”“不,是碰、碰上的……”她结巴着分辩道。“好呀!”他勃然大怒,一摔提桶:“你敢跟他们来、来往,给我脸上抹黑!”他一巴掌扇过去,美丽的鹅蛋脸上立刻留下五条红印:“你好歹不分!你你……”

石榴嫂再也忍不住了,伏在桌子上呜呜痛哭起来,揪自己的头发,骂自己瞎了眼睛,哭啊,哭啊,吵醒了伢儿,她也不管。伢儿哭,她也哭,任凭直喷酒气的男人在一旁发愣。

凤章终于“醒酒”了,感到右手好疼。他慢慢把发疼的手缩回、抬到眼前。“我打她?真是我打她?”突然,他扑上去搂住妻子,使劲地摇:“石榴,我该死,我喝醉了!你打我!来,来,打,打!……”

石榴嫂没有打他,也没有停止哭泣……

俗话说,鸡公啄架头对头,丈妻吵嘴不记仇。这话一点不假,等到第二天凤章将“飞鸽”推出大门,石榴嫂还是抱着伢儿送到门口。她不敢送上机耕路,怕昨夜劝架的女将笑话她。女人毕竟是软弱的。

石榴嫂的软弱——不,是温柔——还表现在向丈夫让了步,答应进厂当工人。自然,她这么做是有想法的。想法之一是要离开王大龙,永远也不要看到他;主要想法是觉得双职工比“工农联盟”优越得多。这在她每年三伏天当采购时体验很深:下午五点半,正是日头偏西、女将们下力干活的时候,车间的电铃响了。站队买饭。提水洗澡。有条件的还可以开小灶。而当女将们正犯愁插不完那丘田时,工厂的男男女女已手挽手进了影剧院。不过,她对此并不那么眼馋,因为自己认不了几个字,担心开不了轰隆隆的机器;更担心不会象女工那样笑,那样说话,特别是穿着高跟鞋同男人手挽手走路。在刚结婚凤章活动她进厂时,她曾把这些耽心说给他听。他当时就笑了,当然是爱抚的笑,不是讥笑:“真操淡心,土克西!”后来因为差个“点头”的人,加上大队一再挽留,只得作罢。现在大队不再挽留了,凤章又下了决心,进厂是铁定了。她相信他是有这个本事的,因为亲眼看到,凤章那间小小的套房里,求帮忙的客人成天推进拥出。那么多人中,难道没一个“点头”的吗?定有。如今,她倒是有点儿心慌意乱,恰如临出嫁的姑娘伢那种心情:留恋“娘家”的山和水,庄稼,田,地,更留恋女将们。而合湾的女将、特别是玉贞,一齐同她亲热起来,贴心话儿长流水不断线,一来就抱起伢儿亲个没完,有两家急性的甚至准备置酒饯行;若不是石榴嫂坚辞不受,怕已喝了大半个湾呢!

现在石榴嫂的唯一的愿望就是抓紧时间为乡亲们做点留个念记的事。“棉花姑娘选棉种”自是第一件。她本来秉性认真,这回越发精心了,不光是精心,用业余演员的话,是带着强烈感情选棉种。啊!在她眼中,那一粒粒鼓鼓壮壮的棉籽儿,发芽了,生根了,叶片儿飞快地长大了!中耕,除虫,“抹赘芽”, “脱裤腿”……哟!云朵儿白的棉绒爆开了!“多好的棉绒啊!这是石榴嫂选种选的好哇!”她好象听到了来年女将们的称赞。可是,她没有笑,相反,眼圈儿红了,眼眶里湿了。“我真要离开栗树湾么?真要离开女将们么?”她问自己,“女将们哪个待我不好?玉贞?”她摇了摇头:“不,玉贞最好!”

是的,玉贞多理解自己的心绪啊!从那天起,她就把自己“那条牛”塞给她婆婆。选完棉种,又让养秋蚕,养长毛兔,还让桂生教她操作新买的榨油机……凤章怕她等工作时着急,把“待业知青”有多少,“农业粮”挤上去如何难等等情况摆了好几遍。可石榴嫂才不急呢!柴油机的喷油嘴,汽缸,油缸,引爆,转速……榨油机的结构原理,技术性能等等与进厂有关的知识,人家还没弄清呢!人家巴不得日头出了莫要落哩!

现在的石榴嫂已不是那个“吃混饭”的石榴嫂了,更不是那个百无聊赖的石榴嫂了,而是一个展翅高飞的石榴嫂了。要不是怕人家笑她轻薄,她真想唱一曲“十五的月亮”。

今天早饭后,王大龙突然来到石榴家,一进门就抱起拳头连连道喜:

“石榴,今天该你唱‘十五的月亮’了!”

石榴嫂淡淡地应了句:“为甚?”

“你进厂的事有门了。”

“莫要瞎说——他十多天没回家。”

“瞎说?徐采购的话还有错?刚才他在供销社门口亲口对我说:‘凤章今晚要请你喝喜酒’,徐采购的话还信不过?人家是凤章的部下……”

她打断他的话,道:“你今天不是来我们队领导‘民主选举’的吗?哪有功夫喝酒?”

“这不碍事,选举、喝喜酒都兼顾嘛!哈哈……”

…………

整个上午,石榴嫂心乱如麻,任凭别人把“民主选举”议论得吼,她一言不发,老想着徐采购带来的信儿。是高兴,还是怅惘?她说不上来。到了中饭时,“石榴嫂马上要进工厂”的消息传遍全湾。半日下午,众人竞相率先登门道喜。东头赵四娘说:“恭喜呀,石榴嫂!今后可莫忘了乡亲们呐!”西头钱五嫂说:“放心,人家石榴嫂跟我们总是一家人。”月梅却说,现在去当工人不划算,她娘家弟媳二十五岁进工厂,三年出师,才一级工,每月三十一块半,鲜又不鲜,臭又不臭。贵英接道:照综合组的来势,象石榴嫂这样的角色,一年不挣它八百五百才怪。……七嘴八舌,闹闹哄哄,说花红道草紫的都有,把个石榴嫂搞得头昏脑胀,意乱神眩。正烦闷间,综合组的小会计跑来,进门就把八张崭新的十元票往桌上一摔,表功地道:“石榴嫂,这是你两个月的工钱,八十块!”

“撞见鬼哟!”正没好气的石榴嫂恼怒地说,“哪个要这钱?”

“嗯嗯……按劳付酬,这是原则嘛……”

“是哪个要你送钱来?桂生?玉贞?”

“都不是,”小会计真不会看眼色,“是我算的账。当然,这是个概算,不是决算;等年终决算下来,分了红,我一定……”

石榴嫂满脸“阴云密布”。小会计感到不妙:“嗯,嗯,因为听说您明天要走,所以……”

“我明天要走,这话哪个说的?”

“大、大队长呀!……”

一旁的王大龙正想开口,石榴嫂早已火高万丈:“你们撵我走呀!”说时抓起票子猛力一扔,随即伏在桌上啜泣起来。小会计吓得伸伸舌头,捡起票子溜了。

女将们也一齐省悟过来,围住石榴嫂你劝过来她劝过去。骂小会计年轻不晓事。劝石榴嫂大人大量,莫跟他一般见识。直到打钟开会,石榴嫂才渐渐平服下来。王大龙催女将们走了,摇摇头道:“好了好了,不要再哭了!进工厂是好事嘛,别人想去还去不了呢!”刚要出门,桂生、玉贞双双赶来了,二人也不劝石榴嫂,只催她快去会场。王大龙摆摆手道:“算了算了,要走的人不用参加选举了。”玉贞正要开口,石榴嫂却“嚯”地站起来,质问王大龙:“怎么?我没权利‘民主选举’?”王大龙陪笑道:“哪里哪里,只要你肯参加,嘿嘿……”石榴嫂不等他说完,就往外走……

圆月当空。栗树湾的“民主选举”象圆月样的圆满结束了。原任队长和绝大多数“向阳花”们,跟石榴嫂一样,往桂生背后的兰花碗里投了一颗蚕豆。新队长桂生在热烈的掌声中,作了“施政演说”:“……八仙过海,各显其能,比如说石榴嫂会种棉花……”石榴嫂被欢乐的人流裹挟着拥出会场(仓库),当她披着皎洁的月光往家里走时,桂生讲这句话的那语气,那手势,如在眼前。她忘了去牵回“那条牛”,差不多是蹦跳着走路。

她推开大门,猛然发现泥塑木雕般的丈夫靠在躺椅上。“你、你么时回的?”没有反应。“不舒服?病了”她伸手摸他的额头。他轻轻拿下她的手。“么样回事?”她挨近他坐下。他长吁了一口气,“吹了!”“三十岁了,还不晓得招呼自己!要不要烧碗姜汤?”“什么姜汤?”他猛地偏过头:“你进厂的事吹了!”这时人影一晃,但她没看到。“我当是什么大不了的事呢!”她险些要戳戳他的额头,“吹了算了,我还是种棉花。”“娘的!脸丢尽了,还种棉花!”他捶打着膝盖。“这有什么!”她不以为然地笑笑,“人家桂生、玉贞……”他急问:“他们怎么样?”“他俩呀,心大得很!‘民主选举’后……““什么什么,选举的事他俩晓得……”“你呀!这又不是什么秘密!”“他俩的态度怎样?”“很高兴呀!很有信心呀!”“哼!”他冷笑一声,“我早料到他俩高兴!老子倒霉他就高兴!”“你胡说什么呀?你!……”“胡说?哈哈”他失神地笑起来:“我且问你:为什么把我这个车间主任选掉了他俩就高兴?”她大吃一惊,“这……”正想问个清楚,“影子”——王大龙瞥进来了,“凤章,么样回事?你们厂也‘民主选举’了?”凤章忙让坐,“唉!还不是有人跟老子过不去!”

王大龙摸摸脑壳自问道:“娘的!徐采购今早晨是说‘反话’呀?”凤章急问:“这狗日的么样说?”王大龙干笑两声:“也,也没说什么,开,开了个玩笑,嘿嘿……”“啪”的一声响,桌子上的茶杯跳起来了。“娘的!这狗日的幸灾乐祸!老子见着他……”“唉唉,老徐这人爱开玩笑,”王大龙赶紧熄火,“我说老弟呀,也莫要怨人家老徐,如今形势是有点不同,嘿嘿,古语说得好,浪子回头……嘿嘿……”凤章“哼”了声,气得偏过头去。

王大龙自知说走了嘴,赶忙从怀里摸出一支烟,又在各个口袋摸火。石榴嫂抓起桌上的火柴扔过去,也把句不冷不热的话扔过去:“是得回头罗!再不回头,哼!”她忽然记起“那条牛”,起身出门。

王大龙自知这话的来历和份量,只好低头划火吸烟,想走不好走,搜刮了半天肠肚才找出话题:“我说老弟,你要想开些哟!栗树湾‘民主选举’开了个头,下回怕不临到选大队班子了?人家原任队长不也落选了嘛,能上能下么……”凤章忙问:“湾里也改选了?”“么样?石榴没跟你讲?”凤章摇摇头,问:“选上桂生啦?”“是选上他了,”王大龙道:“这人还不错,从前看不出来;呃,对你家也不错。”凤章听到这里,“哦”了一声,赶忙起身泡茶。

这时候,石榴嫂正向玉贞家走去。月光下的栗树湾,家家透出灯光来,户户传出笑语来,她一边走着,一边听着,竟把丈夫落选的事丢到耳根后去了;要不是怕惊动人家,怕人家笑话自己轻浮,她硬要亮开嗓门唱一曲“十五的月亮”。

原载《芳草》1982年4期,收入当年《湖北短篇小说年刊》,并获《芳草》 “优秀作品奖”。