作者:刘宏宇

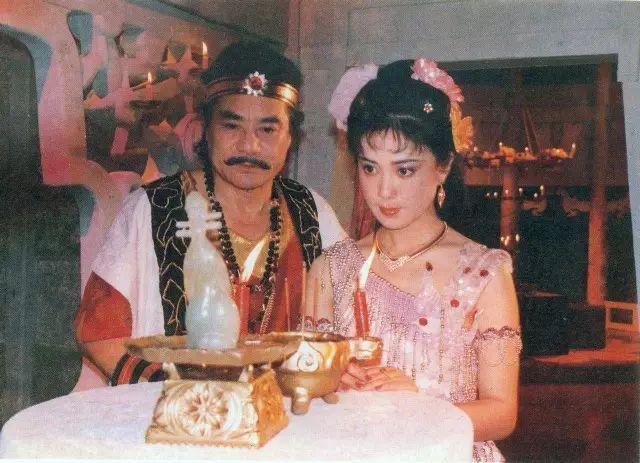

(左为帝辛)

(1)夏王、商王、纣王“国主”都叫“王”吗?

夏朝的国主称“后”。

商朝国主称“帝”。

“纣”是史书上对商朝末世“帝”的“别称”。

这个人的正式称谓应该是“帝辛”(身份为“帝”、名号为“辛”)。《史记》里关于“纣”,只有一句语焉不详的话——天下谓之纣。到底有没有这个称谓,叫没叫起来,都难讲。

肯定的是,“纣王”之称,绝对错误。

因为在那个时代,“王”字不是指代名词,而是动词,今天的语言法则应该读第四声(音同“旺”),“教化四方”的意思。

西周以来(最早年代大约在公元前十一世纪中叶),国主自称“天子”,死后谥号为“王”,“王”字才开始用作指代名词。

(《朝歌》里的姬发)

(2)西伯侯这个是《封神演义》的胡吣!

“西伯”之称是有的。历史上看,只指一人,就是商朝末年的西陲属国“西岐”的国主姬昌,也就是后世说的“周文王”。

当时,后来叫做“周”的国家,只是商朝的一个附属国,位于商朝的“国家中心”地带西侧,今陕西省宝鸡地区。商帝“辛”,也就是后来人们普遍称作“纣”的那位,为安抚这个国家、彰显“商国”的“天下共主”地位,特意给了册封,将“国”封做“西岐”,国主的爵位为“伯”,称“西岐伯”,简称也可叫做“西伯”。

(《朝歌》里的帝辛)

我国自夏末商初时起,就有了“封爵”制度。

纵观历史,封爵的爵位,一共有公、侯、伯、子、男五个等级。但有限见识来看,这五个等级,并没同时存在过。

比如:

商朝,史籍可见描述的爵位,只有侯、伯、子三级。

周以来,在“子”之下,多出了个“男”,而且并不见得是“权威官方”的。

有说是“楚”的“自创”。因楚国的爵位是“子”,为分配子侄,自创“下级”。后来楚国“僭越称王”,下面“自封”爵位,就没有“男”了。

汉以来,在“侯”之上,增设“公”爵位。后世很长期地沿袭了公、侯、伯、子四级爵位。《红楼梦》里的宁府、荣府,都是“公府”,祖上封宁国公、荣国公,都是“外姓”可获的最高级别——公爵。

“伯”是“伯”,“侯”是“侯”,怎么会出个“伯侯”呢?

古书未见得都对,特别是娱乐小说这类,与今时并无大的区别,都是虚构杜撰者多。

《封神演义》里不仅有“西伯侯”,还有“东伯侯”“南伯侯”“北伯侯”呢,岂可尽信?

还有“推出午门斩首”这话呢,也信?

殷商那时候,就算有后来形制的宫院,也没有“午门”。

明清皇宫(即“紫禁城”、今“故宫博物院”)才有“午门”,是宫廷的第三道正门(第一道叫“安门”,即今“天安门”,第二道叫“端门”)。

再早的宫院,正门叫“朱雀门”。

商代时候是什么,就不好说了,肯定应该没有“午门”。倒是《封神演义》作者所在的明代,有“午门”。把谁谁谁“推出午门斩首“的话,就好像我们今天讲隋唐故事,说把谁谁谁“押赴刑场、验明正身、执行枪决”一样荒谬可笑。

不过,相比起来,更荒谬更可笑的,还是“西伯侯”,以及用作衬托的“东伯侯”“南伯侯”“北伯侯”。

【作者简介】刘宏宇,常用笔名毛颖、荆泓。实力派小说家、资深编剧、北京作协会员,“夏衍杯优秀电影剧本”获奖者。著有《管得着吗你》《红月亮》《武王伐纣》《深水爆破》等多部长篇小说。主笔、主创多部影视剧本,其中《九死一生》(30集谍战剧)、《危机迷雾》(38集谍战剧)已在央视、北京大台播出。

小编提示:如果您喜欢这篇文章,敬请转发和评论。

,