文章摘自《国宝100》作者:马未都

历史上有一位留过名的人物,他叫韩熙载。这名儿今天听着有点像韩国人,其实他是青州人,青州在今天的山东潍坊。

五代十国时期,也就是唐以后、宋之前,他是南唐的一个官吏,最初为秘书郎,最后官至兵部尚书,一路升迁,一直升到正部级。历史上这类人多了去了,为什么单单他有名呢?因为他被画进了一幅画里,这画就是大名鼎鼎的《韩熙载夜宴图》。

《韩熙载夜宴图》是根据真人真事画的。中国画大部分都是画山水,文人心目中的山水注重写意,不注重写实。但韩熙载这件事是写实的,简单地说,它和另一件国宝《清明上河图》有所不同。

《清明上河图》算是无中生有,或是有中生无,它并非描绘清明节那天大家聚在一起做什么。再形象一点来说,《清明上河图》好比一部电视剧,它是基于事实改编的;而《韩熙载夜宴图》,则类似一部新闻纪录片。

纪实在古代是比较难的。现在的手机随时一拍就可以记录,古代没有记录图像的科技,画家要靠脑子去记,回去后凭记忆来画,因此只能截取一个个片段。过去都是这样,直到电影出现以后,我们才能看到连贯的影像。

这种片段式的中国画,以一种独特的形式表达,也就是手卷。《清明上河图》《韩熙载夜宴图》都是采用手卷这种形式,是逐渐推进的,没有突然翻篇的感觉。

这幅《韩熙载夜宴图》中,共有五个段落。画家用高超的绘画技巧把它们切开,不是像翻书那样一页一页的,而是靠反复出现的屏风将每段情节巧妙地隔开。

这五段分别是听乐、观舞、暂歇、清吹和散宴。这跟现在连吃带玩的聚会基本上一样。大家先听听音乐暖暖场,然后再欣赏一支舞蹈,中间歇息一阵子,吃饭、中场休息,给大家留出上洗手间的时间,然后再接着看演出,最后送客、散会。

这幅画从右往左一点点打开,首先映入眼帘的,是半张架子床,床上的红被中貌似还蜷缩着一个人,从露出一头的琵琶来看,这位的身份估计是歌伎。至于她为什么窝在这儿,那就不得而知了。但画师有意透露这一细节,无非是想告诉观者,他将展示一个完全真实的故事。

架子床边,是一张黑漆的罗汉床。上面穿红袍的帅哥是状元郎粲,看他那坐姿,标准的东北炕头坐。在他身边盘腿坐着的美髯公,就是这幅画表现的主人公—韩熙载。

注意看他的手,修长白皙,自然垂落于膝上。这说明他的状态极为放松,正准备享受这场音乐盛宴。此二人坐姿很有意思,以前我多次在《都嘟》里提到,汉民族是唯一改变过起居方式的民族。在唐宋以前,中国人都习惯席地而坐,从唐代开始逐步高坐起来,宋代以后,完成了从席地坐到垂足坐的转变。因此,他俩虽然坐在罗汉床上,但依然保留着席地坐的坐姿。

罗汉床上还配有小炕桌,上头摆满了精致的点心。那会儿还是分餐制,每张桌上各有一人份的食物。我这人的兴趣点在装食物的器物上。我可以很负责任地说,图上画的这些碗盘、温酒的注壶(也叫注子、注碗)等等,都是五代标准的造型。那它们究竟是什么材质的呢?有可能是金属的,也有可能是陶瓷的,我们从书画中没办法准确判断。

这画原作是五代画家顾闳中画的,可惜原作早已不知所踪,而此画的确出于南宋的一位无名氏画家之手,他是根据顾闳中的原本临摹的,还更改了一些细节,从衣冠服饰、家具器物上,都能看出些端倪。

比如韩熙载的帽子,是北宋末年的东坡帽,准确地说叫“东坡巾”。这种帽子比较高,是苏东坡为了彰显自己孤高的个性而创造的,一直被文人推崇,这一时尚延续至南宋。此外,图中的美女们,梳的是宋代最流行的方额式发髻。这一切都说明,这幅画是后世临摹的。

状元郎粲的一旁,坐在靠背椅上的是紫薇郎朱铣,这个官职相当于现在的秘书官。与他对坐的,是太常博士陈致庸,此人跟韩熙载一样,家里也养了十几个歌舞伎。据说韩公家的歌舞伎,最多时养了四五十个。养这些歌伎是很费钱的,再有钱也经不起这么造啊!

传言韩熙载后来衣衫褴褛,弹着单弦唱着歌,挨家挨户,找之前的歌伎讨食吃,靠她们的救济过活。当然,这些都是传说,或者戏说,或者瞎说,可见古人也仇富。此时的韩熙载,实际上风光无限。

画面中,宾主皆望向一位将要弹琵琶的女子,她是管宫廷乐队的教坊副使李嘉明的妹妹,哥哥就坐在一旁。李嘉明平时调教的人,都是给南唐后主李煜演奏的,你想他妹妹的技艺能差得了么?李嘉明身边穿蓝衣的女子,正是当时著名的舞蹈家王屋山。没错,就是和著名的愚公想移的那座“王屋山”同名。这可能是她的艺名,那时候,当红的几位兴许都是山字辈儿的。

另外还有个细节,就是画卷中的好几个人似乎在拍手,其实不然,这是当时的一种礼节,双手对插,以表敬意,意思是说:“请开始你的表演。”

这段暖场音乐想必很成功,趁着这热乎劲儿,进入画卷的第二个场景“观舞”,就是由著名舞蹈家王屋山,给大家带来一段“六幺”。六幺舞盛行于唐宋,白居易《琵琶行》里就有一句“初为霓裳后六幺”。

王屋山身着长舞衣,背对着观众,侧露半个脸庞。微微抬起的右脚,正要踏下去;背后的双手,从下往两边分开,长袖飘起。真可谓“含苞待放”之时,让人遐想。假若画家把舞者完全舞开了的样子画下来,反而没了含蓄之美,画师技艺的高超莫过于此。正是这种美感,惹得韩公亲自伴奏,打起鼓来;一旁打板的是他的门生舒雅;其他人跟着,也拍起手来。仅仅这一瞬间的描绘,就给了观者亲临其境之感。

最可乐的,是躲在打板人身后的和尚,他是韩熙载的好友德明和尚。他这个僧人的身份与场景极为不搭,如此声色之场景,为何有他呢?而他本人,也礼貌地行着插手礼,眼睛却转向一旁,想看又不能看,估计这会儿在默念《心经》了:“色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。”这份尴尬现在看着都能感受到。他来的目的,可能是听说韩公夜夜笙歌,有失斯文,特意前来劝诫,谁知不小心也卷入了这场风花雪月。

这场子算是彻底热起来了,是时候“暂歇”了,这是第三个场景。韩熙载由几位佳人陪着,坐到罗汉床上,正在洗手。一旁还有位艺伎,一手反抱着琵琶,一手拿着几支箫、笛,看来一会儿还有好戏上演。

接着,第四段“清吹”开演了,五位歌女吹箫合奏。韩熙载也彻底放飞自我,衣襟大敞,鞋也脱了,盘坐于靠背椅上,手上拿着一把大蒲扇,边上伺候的侍女也摇着扇子,可见他确实玩尽兴了,热啊,按现在的话说,就叫“玩嗨了”!不光主人玩嗨了,到了这一段,宾客也无所顾忌了,这不,还有隔着屏风调情的。

如此高超的镜头语言,把每个场景很自然地衔接起来,最后引出了终场—“散宴”。只见韩熙载又整理好衣装,一手拿着先前打鼓用的鼓棒,一手做挥别状,那意思还挺不舍,仿佛在说:“诸位,慢走啊,不送,明儿个还来,咱接着嗨!”

这宾客呢,也有屁股沉的,比如坐椅子上拉着美女小手的那位爷,也就是之前提到的陈致庸,估计在对美女说:“你真好啊,如此温柔,我也温柔。咱说好了,明儿我还来,别人不在,你也得在啊。”

故事说到这儿,这场夜宴也就完美收场了。

这幅画的创作缘由,目前有两种说法。《宣和画谱》记载,后主李煜欲重用韩熙载,但有人举报他生活不太检点,李煜很怀疑,就派画师去打探,回来把情况描绘出来。《五代史补》里却这么说:韩熙载晚年放纵,李煜想通过这幅画给他以警示,像一面镜子一样,希望他能自省,因此他派了两位画家,一个叫周文矩,一个就是顾闳中。元代时两者原本都在,如果今天谁能找着周文矩的那幅原画,摹本也成,那可真不得了。

我个人比较倾向于第二个说法,《宣和画谱》的说法不如《五代史补》的真实。如果李煜心生怀疑,大可不必费这么大劲请画师作画,派密探打探完后,如实禀告一声不就完了嘛。如果李煜派密探留下如此证物,十分不妥。再说画这样一幅画时间漫长,李煜等得了吗?

其实,到了南宋时期,理宗一朝的宰相史弥远,跟韩熙载有点像,他家里也养了很多歌伎。不排除有人为了投其所好,临摹了顾闳中版的《夜宴图》送给他。而原作当时,我们猜测可能是在皇上手里。那么,史弥远就把这幅画收下了,至于他看了以后怎么想,我们已经无法考证。我们推测,史弥远可能有所醒悟,才在这幅画上郑重地盖上了自己的私印—“绍勋”葫芦印,证明他看过这幅画。

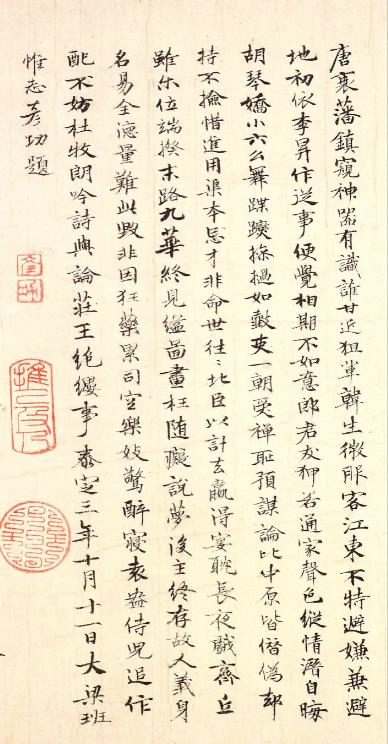

这画的后头,有元朝泰定三年(1326年)大书法家班惟志的题诗,明末的王铎也留有题跋。

到了清朝,《韩熙载夜宴图》被年羹尧收藏。雍正三年(1725年)二月,他被抄家后,这画就入了清宫。

王铎的题跋

到了乾隆时期,这幅画被收录于《石渠宝笈初编》。乾隆也写了题跋:“后主伺其家宴命闳中辈丹青以进,岂非叔季之君臣专事声色游戏,徒贻笑于后世乎?然闳中此卷绘事特精妙,故收之秘籍甲观中,以备鉴戒。”乾隆的意思是说,这就是个君臣之间的声色游戏,让后世人耻笑,但顾闳中这画画得太好了,所以还是收入秘籍,将来也可以引为教训、警戒后人。

年羹尧的题跋

乾隆对这画的态度很好,还在画卷上留有多枚钤印。最好认的,有两枚,乾隆潇洒地将它们盖在了“暂歇”部分最后的屏风上,一枚是“古稀天子”,一枚是“太上皇帝”。可见这是乾隆晚年的态度。

这画在清宫一搁就是二百多年。之后,大清完了,末代皇帝溥仪把很多宝贝带去了东北。1945年,日本投降后,伪满政府倒台,溥仪再次出逃。“皇帝”跑了,留下了专藏宝贝的长春小白楼,原本看楼的那些警卫乘机哄抢,里头的字画珍玩一抢而空,其中就有这幅《夜宴图》。

这些宝贝甭管到谁手里,最终的流向一定是交易场所。因此东北的古玩市场一时间热闹起来,藏家之间说的“东北货”一词也由此而来。

乾隆的印

“东北货”一时成了香饽饽,以至于民国一些北平的大藏家也慕名前往,比如当时琉璃厂“玉池山房”的大老板马霁川,就把这幅《夜宴图》纳入囊中。

这一年,也就是1945年的秋天,张大千在北平看中了一所前清王府,房价五百两黄金!黄金可不是白银,民国时期,有金条的人都是不得了的人。

当时张大千听说,马霁川有这幅《夜宴图》,过去一看,东西确真无疑。要价也是五百两黄金,少一文都不卖。张大千当机立断,决定弃宅买画!因为张大千的人物画也是浓墨重彩的,这画很符合他的审美。天价收得之后,他还专门为此画刻了一枚印章,文曰“南北东西,只有相随无别离”,钤盖在图卷上。

1952年,旅居香港的张大千决定移居阿根廷,他将包括此画在内的三幅古画,通过好友徐伯郊,易手给了当时国家文物局局长郑振铎先生。这座王府换来的《韩熙载夜宴图》和另外两幅名画—南唐董源的《潇湘图》和元代方从义的《武夷山放棹图》,半卖半送,只收了两万美元。

这件稀世国宝在1959年,由文化部文物局调拨故宫博物院收藏。两万美金的价钱,当时还是挺值钱的,大约折合五百七十两黄金,所以张大千基本算是平推了。“平推”是古玩界的一个术语,就是我多少钱买的,多少钱让了。由此可见决心与实际的差距。还记得张大千那方印上是怎么说的吗?叫“南北东西,只有相随无别离”,决心很大,“无别离”。但中国还有一句老话,叫“走南闯北,该出手时就出手”!

今天,《韩熙载夜宴图》即便是南宋摹本,也是国宝。这画太有名了,但这并不是唯一的摹本。观复博物馆里也有,是清初摹本,佚名,谁画的不知道,画的是个二合一的片段。这是最早把“听乐”和“观舞”融为一块儿的版本。那这件算不算国宝呢?您可以有空来看看。

,