经常坐火车飞机的读者或许会留意到,如果要去乌鲁木齐、拉萨、呼和浩特,火车票和机场显示屏上的地名拼音往往并不会是Wulumuqi、Lasa、Huhehaote,而是Urumqi、Lhasa、Hohhot。众所周知,中国的地名拉丁转写以汉语拼音为规范,但是这些地名长得却和汉字对应的拼音不太相似。

生活在内地的群众日常生活中很少会意识到,中国是个语言多样性非常高的国家。在广阔的边疆地区,大片地名并不是汉语来源。这在新疆、西藏、内蒙古三个自治区尤为突出。虽然这些少数民族语言来源的地名一般情况下有对应的汉语转写,但是在用拉丁字母转写时,如果以汉语为中介,很多时候既不方便又显得累赘。

对此,中国向来采取了比较灵活的办法,根据1965年5月12日发布,1976年6月修订的《少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法》。这些地名的音译采取汉语拼音既有的规则,直接拼写少数民族语言。

名从主人的传统

相对普通名词,地名往往有其特殊性。中国古代就有所谓“名从主人”的原则。一些古代韵书上的多音字甚至是专门为某些地名的当地读音所设。如阿房宫的房在广韵中就单有一个并母唐韵的一等读音(同“旁”),和这个字一般情况下的读音不一样。

这个传统一直保留到了近现代。晚清到民国邮政体系所采用的邮政式拼音,对广东福建的地名就采取用当地方言拼写的办法。佛山为Fatshan,汕头是Swatow,厦门则写作Amoy。

广州塔的英文名称Canton Tower即沿用了传统拼法

随着汉语拼音的推行,中国内地大部分地区的地名的拉丁转写均采用了以汉拼拼地名汉字的做法。这在以普通话为标准语言的汉语地区并未遇上太大的阻力。甚至在大部分少数民族地区,也并未采用当地语言拼写。如云南西双版纳之名本来来自傣语sipsongpanna,但是官方拉丁转写中西双版纳仍旧按照汉字的汉语拼音写作Xishuangbanna。

真正用到这套少数民族语地名汉语拼音字母音译转写法的地名,仍然主要集中于少数民族人口众多,内部文化认同感强,地域广阔的三个边疆自治区内。和之前邮政式拼音主要由跟地名打交道的邮政部分负责一样,中国这套汉拼式的少数民族地区地名拼音系统也主要是由原国家测绘总局负责。

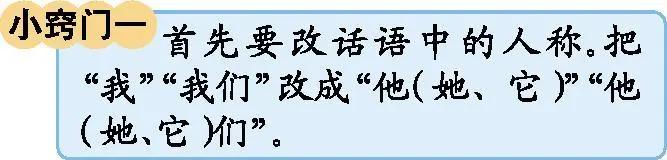

汉语拼音本是为了拼写普通话而创制,用其拼写其他的汉语方言尚会遇到较为严重的障碍。当遇到音系结构和普通话差别更大的蒙古语、维吾尔语、藏语时,就会面临更加严重的问题。对此,这套少数民族语地名汉语拼音转写法制定了如下的规则。

“音译转写法限用《汉语拼音方案》中的26个字母,两个有附加符号的字母和一个隔音符号,为了使转写和记音比较准确,音节结构可以不受汉语普通话音节形式的限制,隔音符号可以在各种容易混淆的场合应用,记音的时候附加符号可以加在特定的字母上面代表特殊语音。少数民族文字用拉丁字母的,音译转写以其文字为依据。跟《汉语拼音方案》中读音和用法相同或相近的字母,一律照写;不同或不相近的字母分别规定转写方式,文字不用拉丁字母的,根据文字的读音采用相应的汉语拼音字母表示。没有文字的,根据通用语音标记。”

给字母加点料

就主要涉及的三种少数民族语言,维吾尔语、蒙古语、藏语来说,当时维吾尔语正是实施新文字的阶段,采用拉丁字母拼写,蒙古语和藏语则都采用本民族文字拼写。因此,维吾尔语的转写相对容易制定。

不过就算是当时用拉丁字母的维吾尔语,也还是制造了不小的难题。

当时的维吾尔语书写时虽然基本使用拉丁字母,但是却存在一个ƣ字母。

50年代到80年代通行的维吾尔新文字

若论来源,ƣ其实是q的手写体变体。20世纪早期,当各种突厥语拉丁化风起云涌之时,突厥语中普遍存在的[ɣ]/[ʁ]音由于在传统使用拉丁字母的语言中本不常见,造成了字母不敷使用的情况。对于这个问题,诸突厥语一般都把同部位的[q]变为ƣ以表示这个音。1948年出版的维吾尔语教材标音时即已采用这个方法,而之后的维吾尔文字改革也正式将这个字母纳入维吾尔新文字字母表中。

问题来了,按照规范要求,地名译音不得出现ƣ这个非拉丁字母。方案制定者只好采用了ĝ这样带了附加符号的拉丁字母来转写地名。

维吾尔语辅音系统带来的麻烦还远不止这个。维吾尔里面既有类似普通话h的辅音,也有类似英语h的辅音。汉语拼音显然并没有提前准备好这两种h。维吾尔语新文字制定时已经了遵循正字法应该尽量遵守汉拼规定的缘故,故而采用h代表普通话的h,英语的h的发音则用ⱨ。

就全世界类似语言的拉丁化方案来说,这是相对特殊的处理方法。因为拉丁语中h的发音本就和英语h类似,所以在有多个口腔后部的擦音的情况下,往往最靠后的喉擦音用h表示,普通话h的发音部位比较偏前,常用kh、x等拼写代表。汉拼式地名转写到底会采用新文字还是一般的拉丁字母使用规律呢?

问题的解决方式出乎意料,维吾尔地名拉丁转写里面,普通话的h仍然用h,英语的h则采用了ĥ而不是新文字中本有的ⱨ。类似的,小舌音/q/在维吾尔转写里面也用了k̂而非新文字中的ⱪ。

对于维吾尔语和普通话大相径庭的元音系统,方案仍然采用了大量的附加符号,如ö(新文字写ɵ)、ä(新文字写ə)。可以说,虽然新文字和地名转写两套系统都是基于汉语拼音,但是在具体操作中,地名汉拼式转写和拉丁字母的转写更加迁就既有的26个基本拉丁字母。

一张写着Urumqi的火车票(近年似已改为Wulumuqi或WuLuMuQi)

这样的改变为进一步简化带来了一些方便之处。正如内地地名很少标声调,这些边疆地名上的附加符号在实际使用中也往往省去。乌鲁木齐按照严格的标音应该是Ürümqi,但在实践使用中一般只写Urumqi。南疆重镇喀什严格转写应为Ƙäxk̂är,一般情况下则只写Kaxkar。

用什么语音拼

尽管维吾尔语转写已经问题多多,但是相对藏语和蒙古语地名来说,维吾尔语的问题尚属容易解决。

维吾尔语拼写和读音的差距比较小,方言差也不大。因此对转写什么语音很容易取得的共识。然而对藏语和蒙古语而言,设计任何一套拼音方案首先都要面临一个头等难题:拼音要拼什么语音。

以藏语为例。几乎是从西方人第一次接触到藏语藏文开始,藏语如何拉丁化就始终是一大难题。创立于公元7世纪的藏文在公元9世纪赞普赤祖德赞时期改革了一次正字法后基本定型,其后一千多年间正字法少有更动。然而在此期间藏语的语音发生了翻天覆地的变化,还分化成了卫藏方言、康方言、安多方言、西部藏语等互相无法沟通的方言。这样一种语言如何合理拉丁化,一向是个伤脑筋的问题。

藏文可说是中国除了汉文以外历史传统最深厚的文字系统

早期尝试中,往往试图以拉萨话为基础,再加入藏文拼写的成分增加通用性。但是事实证明这样的方案使用起来难度很高。最终在海外通行的是1959年由Turrell Wylie设计的威利方案。这套拼音方案完全不管现代藏语的读音,忠实地依照藏文拼写一一转为拉丁字母。耳熟能详的“扎西德勒”藏文拼为བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།,在这套拼写方案里忠实地转写为bkra shis bde legs:松赞干布时期的西藏人可能确实是这样读的,但是今天没有任何藏族人还这样说话。

理论上说,如果以藏文拼写为转写的基础,虽则和汉语拼音拼读规则相差较大,威利方案却是一套接近完美的方案,但是中国通行的地名转写方案,其指导原则和威利方案却是完全背道而驰的,甚至可说南辕北辙。

与威利方案忠实照录藏文拼写不同,中国官方制定的藏文拉丁化转写则是完全按照拉萨话来。辅音上拉萨话和普通话差别并不算很大,在经过小的增补后,汉语拼音可以较轻松应对。但元音系统就成了大问题:和古典藏文只有五个元音不同,拉萨话有极其复杂的元音系统,汉语拼音不敷使用。

对此,这套汉拼式藏语拼音方案可谓煞费苦心,采取了用ai、oi等字母组合外加ê这样带附加符号的元音字母共同解决这个问题。对部分元音的拼写,方案留下了一定的自由空间,如/ø/就既可以写ö又可以写oi。

拉萨话和古典藏语的区别已经大到有专门的拉萨口语课本

一边是公元9世纪的藏语,一边是现代拉萨话,两套方案写出的一个藏文地名往往长相上完全看不出近似之处。山南地区的昌珠寺藏文ཁྲ་འབྲུག་དགོན་པ།,威利转写为khra-’brug dgon-pa,藏语拼音则是Changzhug Gönba。可以说,藏语拼音实际上已经完全脱离了藏文拼写,而是根据拉萨话另造了一个拼写系统。

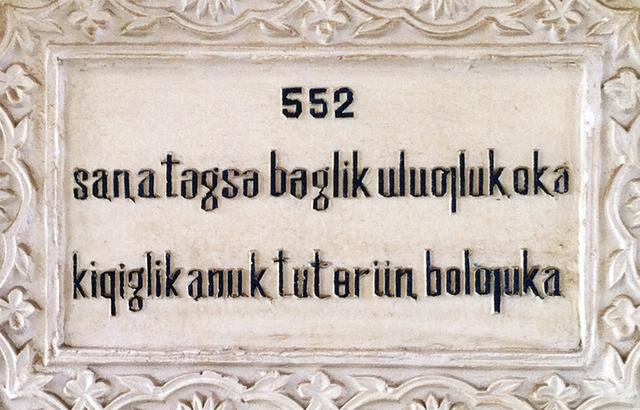

蒙古文创制于公元13世纪,所面临的拼写读音差异情况虽然可能略好于藏语,但也问题重重。中国使用的标准则是根据察哈尔方言的发音进行转写,并未按照书面蒙古语拼写。如乌兰浩特ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠣᠲᠠ(蒙古文理论上应该竖写)如纯按蒙文转写应为Ûlaganhada hôta,但是事实上则根据察哈尔发音写Ûlaanhad hôt或Ulanhad hot。

和维吾尔语拼音一样。在实践中,蒙古语和藏语拼音方案的附加符号往往被省去。很难见到有把呼和浩特拼为Hohhôt的。

尽管愿望非常美好,但是事实上,这些地名拼音的使用范围远远没有汉语拼音那么广泛。内地人转写边疆地名的时候往往直接按照汉字读音。而在很多场合,这套拼音也并不通用。拉萨路牌上林芝经常拼写为Nyingtri而非藏语拼音的Nyingchi。著名的扎什伦布寺也采用Tashilhunpo的拼写。

哲蚌寺,寺院自己拼为Drepung

而在英语世界中,喀什的通用写法仍然是近代传下的Kashgar——并无人像要求把Peking改为Beijing那样要求他们改用Kaxkar。甚至连中国藏学界在需要转写藏语时大多数情况下仍然采用和藏文吻合的威利方案,只是把方案中的’改为v。这套方案要真成为任何场合下的标准转写,目前看来仍然是一个遥遥无期的远期目标。

,