大 连 探 亲 记

初业生

1968年11月,我岳父桑雨田在临朐县京剧团被造反派迫害至死,岳母及子女被打成特务家属。岳父在大连的大哥、二哥、大妹听到岳父被害的噩耗,第一时间赶到临朐九山,看望岳母及子女。从这以后,他们每月都给岳母寄钱抚养子女,直到1978年9月岳父冤案平反昭雪。

大连亲人的关怀,岳母一直挂在心上。她想着,等孩子长大了,一定让他们去大连看望三家亲人。答谢他们十多年的救难之恩。

1980年7月,我师范毕业分配到九山初中任数学教师。我岳母就住在九山公社的小博石村。1980年秋天,岳母让我和未婚妻及大内弟去大连看望三家亲人。那时候我们家里很穷,人人都是衣衫褴褛。我和未婚妻定婚没花一分钱彩礼,而我的一身新衣服还是未婚妻用工资给买的。我刚毕业两个月,每月工资29.5元,上学借的钱(几十元书费和路费)还没还上。手里剩下的那点钱,也就巧好够买饭票的。

所以,去大连的花费和礼品都是岳母准备。我已出嫁的姐姐听说后,向生产队赊了20斤栗子,让我带到岳母家。岳母把20斤栗子和带皮的花生炒了,装了三大提包,这就是我们去大连走亲戚的全部礼物。

岳母又烙了一锅火烧,包了一包袱,让我们带着路上吃。岳母又将八十元钱装在一个小布袋里,用线缝在未婚妻上衣里边,并用关针将袋口关严。这是来回买票的钱,那可得万无一失。

一切准备妥当,我去九山邮电局发了电报,告诉大姑我们到烟台的时间。大姑收到电报,就会知道烟台至大连的船几点到。她们到时间去大连码头接我们。

第二天一大早,我们带上准备的物品,从九山乘车先到临朐,后转车到益都火车站。在火车站经过排长队,好不容易买上了三张中午十二点多的火车票。我们提着大提包和包火烧的包袱,随着人流挤进了开往烟台的火车。当找好座位,把物品放到行李架上,我们才舒了一口气。

刚坐下不一会,就听到汽笛长鸣。接着,火车喘着粗气慢慢开出益都站,在铁轨上咣当咣当向东奔驰。当火车驶入胶东平原,我们的心情也变得宽阔起来。一片片成熟的玉米和高粱从车窗快速闪过。远处的玉米高粱随风起浪,一直涌到天际。

因为我没见过大海,所以一看到起伏的绿浪,就诱发联想:“大海是什么样子?海浪高吗?我们要乘船跨越渤海,那时候是什么感觉?”我越想越兴奋,恨不得立刻就到烟台,立刻坐上去大连的轮船。

可火车不懂我们的心情,还是咣当咣当不紧不慢地行驶。直到晚上八点多钟,火车才缓缓驶进烟台火车站。我们背着大包小包走出火车站,向出站口的服务员一打听,才知道烟台港就紧挨着火车站。

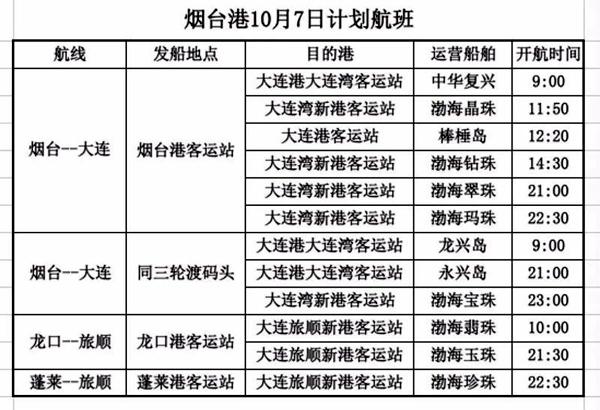

烟台港候船厅的门大开着,里面坐着很多等船的旅客。售票处就在候船大厅的北侧,只有一个售票窗口。我从窗口上面一张说明上看到,烟台至大连每天只有一次航班,开船时间是每晚八点,售票时间是每天上午八点。

要想购买船票,还得等十二个小时。我们找了三个空座位坐下,从包袱里拿出火烧,每人吃了两个。

候船厅内不供开水,在大门外十多米处有一卖热水的。价格是一角钱一暖瓶,二分钱一搪瓷缸子,大缸子需要四分。我和内弟买了三缸子热水,端回去每人喝了一缸子。

离卖票时间还早,我们想在座位上睡会觉。但候船厅内很吵,无法入睡。那季节天还不冷,我们便找了几张旅客丢弃的旧报纸,铺在候船厅外的走廓里。然后将所带提包堆放在中间,我们三个在两边,双手抱膝开始睡觉。不一会,爱人和内弟就睡着了。我怎么也睡不着,只是偶尔迷糊一会。

天刚放亮,我就走进售票厅。这时,购船票的人已排起了长队。我赶紧挨在了长队的后面。等到八点,售票窗口开了。但没卖几张票,窗口就关了。我问候船厅内的服务员,他们说船票卖完了才关窗。

没有办法,我们又在售票厅外走廊里等了一天一夜。第二天天不亮,我就到售票厅等着买票。但我又来晚了,售票窗口前又有二十多人排着队。与昨天一样,售票窗口打开,没卖几张票窗口又关了。

我悻悻地离开售票厅,就去外边买水喝。买水时我问卖水的老大爷:“大爷,我想买三张去大连的船票,怎么窗口一开没卖几张,票就没了?”听了我的话,大爷说:“船票都走后门卖了,在窗口只卖剩下的几张。”听了大爷的话,我想:“看来在窗口等是买不到船票了”。我急得像热锅上的蚂蚁,在售票厅门口团团转。

面对浩瀚的大海,我没有心情欣赏这美丽的景色。我绞尽脑汁地想:“在烟台我们有没有认识的人?有没有能够买票的关系?”我想了好久,就在我心灰意冷的时候,忽然想起了我们大队的老乡郭修民。他在烟台边防检查站当军官,找他帮忙是不是能买到船票?想到这里,我就决定去找郭修民。

我走出烟台港,在大街上漫无边际地找。遇到人我就问:“同志,烟台边防检查站在哪里?”人家都是回答不知道。就这样,我找了一上午,不知走了多少大街小巷,也没找到烟台边防检查站在哪里。

当我就要决定返回烟台港的时候,遇到了一位解放军。我向前问:“解放军同志,您知道烟台边防检查站在哪里吗?”那解放军回答:“知道,就在前面,离这里不远,我带你去。”说完,解放军同志把我领到了烟台边防检查站,他就告辞了。

我一走进边防检查站,正好碰上了老乡郭修民。他看到我打了一楞,然后哈哈地笑了,说:“看柿饼的!当年看柿饼时是一个小孩子,现在长成大小伙子了。”

需要说明一点,郭修民为什么叫我看柿饼的。那是文化大革命中的1968年冬天,我大队成立了两个造反派组织和一个保皇派(保原村干部)组织,我参加的是保皇派风雷激战斗队。风雷激战斗队每天晚上在我们生产队烘烟屋里开会(烘烟屋冬天闲置),我也每天晚上跟着大人去听会。两间烘烟屋的一间堆满了柿饼,柿饼上面盖了一层苫子。

有一天晚上,我趴在盖柿饼的苫子上睡着了。大人们开完会就锁上门走了。等我睡醒了,发现屋里漆黑一团。我感到很害怕,就抓住门使劲拽,边拽边没命地嚎哭。哭了一晚上,嗓子都哭哑了。等到我大爷一早背着粪筐拾粪,才听到了我的哭声。他叫来生产队长和保管员,打开了两把锁,我才哭着回了家。

从此,村里的大人小孩都叫我看柿饼的。郭修民参加的是风雷激战斗队,他每天晚上也到烘烟屋里参加会议。他对我很熟,在村里论辈分我叫他二哥。所以,他当兵前见了我都叫我看柿饼的。

我对郭修民二哥说了去大连探亲买不到船票的情况,他立即打电话给烟台港售票处,要买三张去大连的船票。售票处的人说当天船票已售完,只能买第二天的船票。因为边防检查站和烟台港有直接业务关系,所以他们很痛快地给留出三张四等仓船票。

郭修民二哥带着我去烟台港取回了所带的物品,我爱人和内弟一块来到边防检查站接待处。二哥安排伙房做了饭和菜,并开了一瓶白酒招待我们。吃完晚饭,二哥和我们拉起了家常,一直拉到凌晨一点多钟才睡觉。

第二天,我们起得很晚,吃了饭就中午了。我们在边防检查站一直待到吃了晚饭,才去了烟台港。二哥带我们去售票办公室取了船票,把我们送到船上,找到床位。直到轮船快要开了,他才下船回边防检查站。

随着一声气笛的长鸣,轮船缓缓驶出烟台港,我们的心才慢慢安静下来。我对爱人和内弟说:“这次幸亏老乡郭修民二哥帮忙买票,要不我们在烟台再等三天也恐怕买不上船票,太感谢我的老乡郭修民二哥了。”听了我的话,爱人和内弟都笑了,说:看来我们这次探亲还很幸运。”

轮船经过一夜的航行,于第二天早晨六点钟到达大连港。我们背着包下了船,一走出出站口就遇到了接站的大姑和两个女儿。亲人相见,心里有说不出的那种亲切。大姑紧攥着我爱人的手,说:“自从接到电报,我们娘仨每天早六点就来接站,前两次没接到,就想到你们在烟台买船票肯定遇到了困难。”

大姑领着我们,坐上公交车去了她家。大姑家在沙河口区的一座家属楼上,这座楼只有上下两层,每户都是上下楼。大姑住着不太大的上下两层,一出门口就是大街。我们到了大姑家就像到了自己家一样,感到既亲切又温暖。大姑夫忙着端茶倒水,大姑和两个表妹下厨房一起忙活,做了一桌子丰盛的饭菜让我们多吃。我们也不客气,放开肚子使劲吃,人人都吃得肚儿圆。

第二天,吃了早饭,大姑就带我们去看大爷。大爷离大姑家不远,他也住着上下楼,房子比大姑家稍大点,一楼有一个小院。我们去时,大爷坐在小院里的一把椅子上。大姑向大娘介绍了我们的情况,大娘又对着大爷的耳朵说了一会。只见大爷眼里滚出了泪珠,一只手比划着,嘴里啊——啊——啊了几声。我们都不知道大爷要说什么,我们三个都跟着大爷流泪。

大娘对我们说:“你大爷是脑血栓后遗症,现在不会说话。”听了大娘的话,我们的泪水又止不住地往下流。

我们对大娘说了一些家里的情况,就放下礼品,跟着大姑回到了她家。午饭后,大姑又带我们去看二大爷。

来到二大爷家,全家人起来迎接我们。最高兴的数二大爷,他身材魁梧,声如洪钟,快言快语,一看就知道他是一位豪爽人。听大姑说过,二大爷没有文化,当过兵,参加过解放战争和抗美援朝,得了不少军功章。今天一见,才觉得桑家也有这么一位关云长。在二大爷家吃了晚饭,大姑又带我们去电影院看了一场电影。

第三天,大姑带我们去游览了老虎滩公园。在老虎滩公园,我们第一次见到了老虎、狮子、黑熊等动物和各种美丽的珍鸟。有些动物和鸟,我们虽叫不出它们的名字,但我们还是大饱了眼福。

第四天,大姑托人给买上了大连至烟台的三等仓船票。并准备了一些糖果、点心、干海产品等礼物,还将一些旧衣服装了一提包。大姑还将一台新买的还没拆封的鹰轮牌缝纫机,让我们带回家。

晚饭后,大姑和两个女儿送我们去了大连港。在上船前,大姑又和我们亲热地说了一些话。我们也紧握着大姑的手久久不愿离开。直到快开船了,我们才恋恋不舍地和大姑及两个表妹告别。

我用一根竹扁担,挑着那台缝纫机和几个提包。颤颤巍巍上船下船,进站出站,乘轮船,坐火车、汽车。经过一天一夜地奔波,才在日落西山的时候回到了临朐九山。

岳母看到我们顺利从大连回来,高兴得脸上挂满了笑,并问这问那。我们都一一把大连那边亲人的情况向她细说。岳母听完,特意做了一桌子丰盛的饭菜犒赏我们。

第二天,岳母把带回的礼品分成好多份,一些送给邻居,一些分给孩子们。当然,我也有一份,岳母还特意将带回的那一提包旧衣服给我(我家里穷)。我将旧衣服带回家,几个妹妹把它抢着分了。因为这些衣服除颜色浅点外,布料还有七八成新。妹妹们穿着它下地干活,还是很耐磨的。

带回的那台缝纫机,就放在了岳母家。第二年我和爱人结婚,岳母将这台缝纫机作为嫁妆陪送给了我们。这台缝纫机在我家也没派上大用场,只有我偶尔用它加工个被罩、床单,换个衣服拉链,加工几双鞋垫等。

现在,这台缝纫机闲置在临朐的住宅楼里。每次回临朐时,我都看到它在卧室一角稳稳地站着。它一言不发,好像在那里静静地回顾着我们大连探亲的行程,静静地见证着祖国日新月异的发展变化。

作者简介:初业生,男,1957年生,山东临朐人,退休干部。退休后爱上文学,喜欢回忆回忆过去的事,并用文字记录下来。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料!

,