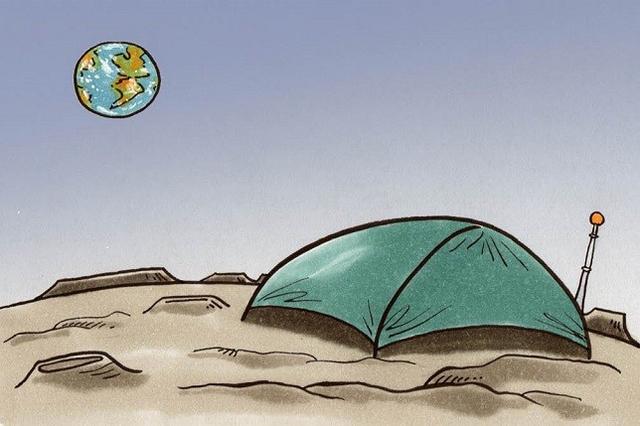

阅读提示:嫦娥四号附带的种子与虫卵,系建立月表微型生态系统的尝试,用以观察动植物在月面太阳自然光照和低重力条件下的生长状况——纵“难逃一死”,也终是为日后人类可能建立的月球基地,撰写了一份弥足珍贵的报告。

明月,几时有?

“日月安属?列星安陈?出自汤谷,次于蒙汜。自明及晦,所行几里?夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?女岐无合,夫焉取九子?”那是灵均在问天。“飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?……虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沉浮?若道都齐无恙,云何渐渐如钩?”那是幼安在想象。

千千万万年以来,因“潮汐锁定”之故,地球永远只能看到月球的正面。月之背面何所似?事实上,其不如近面那般有许多深色的盆地,所以颜色会更浅一些;而在许多神话与传说里,这些深色的盆地,常被比作人脸、动物等。

1959年,苏联的月球3号传回了第一张月背影像,此后,人类用各种遥感手段,将月背信息“看”了个清清楚楚。然而,着陆探测,是另一回事。自1958年起,总计有20台着陆器、6台月球车、12个宇航员,安全踏上月球表面这块不算遥远但依然神秘的土地,其中包括我国2013年12月成功着陆的嫦娥三号着陆器和玉兔号月球车——可是,这些着陆任务,全部位于月球正面。

揭秘“嫦娥”:创新驱动发展战略的具体实践

早在1994年,我国就进行了有关探月活动必要性和可行性的相关研究。2000年,中国科学院基本确定了开展月球探测的科学目标。2004年,中国探月工程正式立项,并被命名为“嫦娥工程”——这是我国首次离开地球轨道,飞向另一颗星球的计划。

2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》,将“载人航天与探月工程”列入国家16个重大科技专项之一。按照工程规划,“嫦娥工程”分“绕”“落”“回”三步走。“绕”,就是发射围绕月球的轨道器;“落”,就是月球表面软着陆;“回”,就是把一部分月球的岩石和土壤带回地球做研究。

2007年和2010年,我国先后发射了“嫦娥1号”和“嫦娥2号”这两颗月球轨道器,实现了“绕”的第一步骤;2013年,“嫦娥3号”在虹湾降落成功,并释放月球车。为完成难度最大的第三步取样返回,我国一直紧锣密鼓实施各项技术试验,最具代表性的,当属2014年10月份发射的“嫦娥5号T1”试验飞行器,考证从月球轨道的高速大气返回技术——此亦为“嫦娥5号”甚至以后的载人登月计划所必须的技术环节。

而今次引全球瞩目的嫦娥四号,由一台着陆器和一台巡视器(月球车)组成,携8个科学仪器,堪称嫦娥三号的“逆袭版备份”。所谓欲善其事,先利其器:包括星上传感器、核心降落辅助设备、月球车、太阳能帆板系统等的升级改进是必然;值得一提的,还有我国首次实验了“核电池”技术——太阳能电池板和充电电池组合之外,半衰期长达88年的放射性同位素元素钚-238,源源不断释放热量,辅助储能保温。

据悉,在嫦娥三号的基础上,嫦娥四号保留下来的仪器主要用于拍摄着陆过程和着陆区附近的照片(着陆相机、地形地貌相机、全景相机)、探测月球车沿途的矿物成分(红外成像光谱仪)和浅表层结构(测月雷达);替换的新仪器(低频射电频谱仪、月表中子及辐射剂量探测器、中性原子探测器),侧重于利用月背得天独厚的天文环境,进行探索性观测。

尤其是低频射电频谱仪,它一方面将充分利用月背无干扰的低频射电天文环境,填补0.1~40 MHz范围内的射电观测空白;另一方面还会与鹊桥中继卫星(“鹊桥”牵线,嫦娥四号探测器进行了太阳翼和定向天线展开等多项工作,建立定向天线高码速率链路,确保月背和地面通信稳定)上的低频射电探测仪(NCLE)协同观测,互为验证和补充。

嫦娥四号附带的种子与虫卵,系建立月表微型生态系统的尝试,用以观察动植物在月面太阳自然光照和低重力条件下的生长状况——纵“难逃一死”,也终是为日后人类可能建立的月球基地,撰写了一份弥足珍贵的报告。

嫦娥四号为什么去月背?要开展哪些科研活动?为其后空间探索做哪些准备?未来的“嫦娥”系列将飞向何方?2019年1月14日,国新办举行探月工程嫦娥四号任务有关情况新闻发布会。国家航天局副局长、探月工程副总指挥吴艳华,国家航天局秘书长新闻发言人李国平,探月工程总设计师吴伟仁,嫦娥四号探测器系统总设计师孙泽洲悉心作答。

“去月背探测,两方面的考虑。第一,从科学角度来讲,月球背面,尤其这次选择的着陆区,是最古老的一个撞击坑,其地质构造及矿物组成具代表性。第二,月背有天然屏障,地理位置和条件得天独厚,是开展月基低频射电天文观测的有利场所。另外,从工程方面考虑,人类探测月球几十年,更多集中在月球正面,我们当然希望能抵达全月球。这次是背面,未来或许还会到月球的极区——能力的提升,代表获得更多精细的数据,便于更好地了解月球。”孙泽洲称。

吴伟仁告诉媒体,“现在,整个四号工程转入科学探索阶段”:一是关于着陆区的地形地貌。过去我们都是通过遥感,通过一百公里甚至几百公里的轨道探测到大概的地形地貌,本次是身临其境;同时,通过这次月球行走,获得月背第一张地质剖面图,可探测到一百米至两百米深的地质构造、分层,研究月背地质的起源、形成,月球的年龄。二是月球周围的空间环境,包括宇宙辐射、太阳辐射、太阳耀斑的爆发,对月球空间的影响。三是研究月球的物质组成,初步探测月背的物质成分。“这些科研成果,都是‘原创性’的!”

嫦娥四号被誉为探月工程四期的首次任务,目前国家航天局正组织专家对后续规划进行论证。吴艳华透露,“接下来还有三次任务。嫦娥六号计划在月球南极进行采样返回,到底是月背还是正面,根据嫦娥五号的采样情况确定。嫦娥七号要在月球南极,对月球的地形地貌、物质成分、空间环境进行一次综合探测。嫦娥八号除了继续进行科学探测试验以外,还要进行一些关键技术的月面试验。中国、美国、俄罗斯和欧洲等国家都在论证,是否于月球建立科研基地或科研站,比如能不能采用3D打印技术,利用月壤建房子等。我们要通过嫦娥八号验证部分技术,为国际协作构建月球科研基地,做一些前期探索。”“迄今为止,各国虽提出月球科研基地的概念性蓝图,但尚无具体方案。倘若探索和开发任务的频次高了,应该有一个支撑常规探索的基础设施,且可能是各国贡献各国的力量。”

吴伟仁补充道,“月球南/北极或存在连续光照,初步推算,南极的连续光照可能超过180天,非常难得——这也是我们在月球上建立一个科研站的基础和前提条件。据我所知,一些其它国家今后的月球探测,纷纷瞄准了南/北极。”“我们愿在科研站建设过程中,与希望合作的国家进行长期有效的合作,甚至可以是深度合作。比如下一步,让合作国家负责一些分系统甚至系统级的研制,有什么不行的呢。”

而备受关注的载人登月一事,据发布会消息,中国已组织科学家抓紧研究,未到决策阶段。

明日畅想:太空旅行商业化将不再是梦

从远古夜观天幕,到阿姆斯特朗踏足月球,再到探测器飞赴火星,好奇的人类,为一查乾坤之玄机,付出了不菲的代价。

冷战以降,美苏暗中较劲,太空竞赛你追我逐;又因“耗资甚巨、收获有限”,放弃了月球探测。而我国嫦娥四号任务,和平包容,同国际社会携手推进世界航天事业发展,为促进人类文明贡献“CHINA POWER”。

坚持对外开放合作,是中国航天的一贯宗旨。嫦娥四号配置了13台载荷,包括与德国、瑞典、荷兰、沙特合作的4台科学载荷,还搭载了“龙江号”环月微卫星。我国在南美建设的阿根廷深空站参加了测控任务,与俄罗斯合作的同位素热源将保障嫦娥四号探测器安全度过月夜,与欧空局在深空测控方面相互支持。中美双方也开展了积极合作,利用正在月球轨道上运行的美国月球观测卫星(LR0),对嫦娥四号探测器进行了观测。将来,中美力争在深空探测领域更多“牵手”;中俄航天合作项目涉及月球与深空探测、对地观测、卫星通信以及空间碎片等,内容颇丰。

践行2018年联合国UNISPACE 50高级别会议“在和平利用外空领域加强国际合作,以实现命运共同体愿景”的决议,中国欢迎各国同行参与我后续探月工程和深空探测工程,包括联合研制、载荷搭载、共同开展科学研究等,特别是月球南极着陆任务,我国将向国际社会在轨道器和着陆器上分别提供十公斤的载荷搭载机会。

中国国家航天局还望能与同行开展在对地观测卫星、通信广播卫星和空间科学卫星方面的合作,更好地服务人类经济社会发展。眼下,中国诚邀世界各国参与利用我空间站(预计于2022年建成),开展舱内外搭载的相关试验工作,并希望在设备研制、空间应用、航天员培训、航天医学等方面开展国际合作交流。

总之,这次嫦娥四号任务,直面轨道控制、着陆和通讯技术的巨大挑战,多维创新突破:首次实现月背软着陆与巡视探测,首次实现月背与地球的中继测控通信,首次实现在月背着陆器和月球轨道微卫星的甚低频科学探测,运载火箭多窗口、窄宽度发射和入轨精度达到国际先进水平,首次进行超地月距离的激光测距技术试验,首次在月面开展生物科普展示,首次开展国际合作载荷搭载和联合探测。

我探月工程的实施,建立了一套较为完善的深空探测基础设施,建成了全球布局的深空测控网,培养了一支高素质专业化的人才队伍,积淀了“追逐梦想、勇于探索、协同攻坚、合作共赢”的探月精神。以嫦娥四号任务圆满成功为标志,中国探月工程四期和深空探测工程全面拉开序幕。嫦娥五号月面采样返回任务将于今年年底左右实施,我国首次火星探测任务将于2020年前后实施。

国家行为的太空探测,属于公益事业;那么,人类的探月工程等,对商业航天的意义和影响何在?首先,任务告捷,可让各种社会资本持有人加大投身航天相关技术和产业的开发热情。其次,探月工程有众多引领前沿、引领产业的高新技术,未来能为民生服务,有巨大的潜力和转换价值。美国、卢森堡已制定了相关法律,鼓励民营公司到月球探测乃至开矿。

太空旅行商业化,也将不再是“白日做梦”。新晋“中国人民好朋友”马斯克的Space X对低成本商业太空发射技术感兴趣,大家都知道;除他之外,亚马逊CEO贝佐斯的蓝色起源(Blue Origin),以及英国亿万富翁理查德·布兰森的维珍银河(Virgin Galactic),皆虎视眈眈,窥伺在侧,研发出自家的商业太空飞船和火箭,渴望分一杯羹。

据称,蓝色起源已开始预售定价约20万~30万美元的旅行船票了——亚轨道航天器新谢泼德(New Shepard),将加压载人太空舱发射到距离地面最高达100公里的亚轨道空间,乘客能通过飞船上特制的观景窗观赏到壮丽的太空景观,并在太空舱下降过程中体验到自由失重的感觉,“极富震撼力”。不甘示弱的维珍银河,则售出了约650张单价25万美元的太空船票,其麾下最新飞船维珍太空船联合体(VSS Unity),将搭载2名驾驶员和6名乘客,由母船“白骑士2号”挂载升空。

最后,Space X最显野心勃勃,毕竟,其承担了美国航空航天局(NASA)国际空间站货物补全任务,且猎鹰重型火箭拥有最高有效载荷,在技术上傲视群雄。“我们的构想,可不是仅仅提供近地轨道的短暂观光之旅;我们希望提供深度的太空体验,或者是环绕月球之旅。”2018年9月18日,Space X公布首位绕月旅行的私人乘客身份——日本亿万富翁前泽友作(Yusaku Maezawa)。《纽约时报》报道,这次昂贵的Space X私人环月旅行,将花费至少数千万美元。

短期内,环月行并非太空游的主流,更多相关企业现着眼于亚轨道旅行。而据业内人士分析,酝酿亚轨道旅行,中国尚需大概5至10年。此外,太空酒店也是商业上的重点发展方向。比如,美国休斯敦太空旅游公司Axiom Space就计划在2020年后推出国际空间站旅行业务,该公司预备让太空游客在国际空间站停留7至10天,人均费用5500万美元。

Space X等竞相发起商业登月计划,与当局的支持密不可分。特朗普已经签署了“太空政策一号指令”,要求NASA重启登月计划。“这次不会只留下美国国旗与脚印,还要为未来前往火星甚至更远的太空打下基础。”当贝佐斯看着阿姆斯特朗在月球上行走时,他才5岁,马斯克尚未出生。但,凭借雄厚的财富和凌云壮志,他们正在重演又一轮激烈的竞逐,衔接上了“阿波罗”计划停止后的空缺。由金钱、自我意识和冒险精神所驱动,这些“太空男爵”们不断冲刺,卷起尘埃,去往了没有终点线的地方。

宇宙寻幽:探索,是文明拓展延伸的途径

1973年3月,平克·弗洛伊德(Pink Floyd)让乐迷苦苦等待、翘首以盼的《月之暗面》(DARK SIDE OF THE MOON)终于问世。该专辑既写实、认真,又艰深、隐晦,那种与上世纪60年代中期混浊的摇滚乐坛形成鲜明对照的、未被污染的个性,充分体现,独树一帜。

《月之暗面》具有外太空概念,似仍针对转瞬即逝、罪愆深重的芸芸众生,探索了压力、疯狂和死亡等议题,宏伟幽远。终曲《Eclipse》罗列一堆凡尘琐屑,苍凉结尾——“每件事情在太阳下谐和一致,但太阳却被月亮遮蔽了”。

今天,我们已被科普,月球的背面和正面都会轮流被阳光照射到,“月之暗面”不等于“月之背面”。然则,人性至明至暗的东西,与茫茫宇宙至明至暗的幻化莫测,仿佛殊途同归。何况,“创造”得花上几十亿年(想想人类祖先那漫长的进化史吧),而刹那魂飞魄散;人生代代无穷,江月年年圆缺——所有的“长”与“短”,永恒与急促,“变”与“不变”,是科学,亦蕴含了“以情求道,在欲行禅”的哲理。

2018年上映的影片《登月第一人》,编剧特意安排阿姆斯特朗将逝去爱女的手链留在了月球陨石坑,放下羁绊的痛,和自己握手言和。库布里克拍完《2001太空漫游》,又拍了《巴里·林登》,无垠苍穹与须臾蜉蝣,实际你中有我,交缠轮回,未尝歇止。

我们执意在太空中充当漂泊的奥德赛的角色,试图多了解未知一点,再多了解一点;多了解自身一点,再多了解一点。对深空的追索,是本能的驱使,也是人类命运的必须。来自地外的电波信号,更足以让我们趋之若鹜,愈发强烈困惑于亟待求证的答案:人类是独一无二的智慧吗?外星生命的存在,是否可能?如果人类秉持一往无前的孤勇在漆黑的虚空横冲直撞,究竟将面临希望还是绝望?新航路的开辟与新大陆的发掘,究竟将伴随胜利的赞歌,还是失落的挽歌?

夹杂着忐忑的情思,一次又一次地,我们向“亲爱的、可怖的”宇宙,挥手示意。这里面有精彩的故事,譬如,斯普特尼克1号的形象几与弗拉基米尔·列宁雕像一样常见。邮票上、明信片上、火柴盒上、纪念碑上,到处都有它;旅馆、影院、饭馆、迪厅、收音机、剃须刀、糖果和蛋糕上,都装饰着它的名字。这颗“小银球”——也是第一颗人造地球卫星,曾掀起了苏美太空战的滔天巨浪。

譬如,灭顶之灾那一刻,卡西尼号的设备分崩离析,迅速燃烧以至汽化,土星大气层吞噬了它;当撕裂、破碎、融化时,它依然在联络、对话、呼叫、低语,此志不渝,至死方休。如今,卡西尼号变成了一团轻盈的迷雾水彩——塑造它的金属来自于星辰,正如我们身上的骨和血;有朝一日,那些爱过它的人将与这个探测器浑然无二,一身元素统统回归宇宙。

譬如,耳熟能详的哈勃望远镜,近30年来兢兢业业将瑰奇魅人的宇宙图像传回地球,人们迟迟不忍令其退役。譬如,曼加里安探测器成功实施了火星任务,不仅烙上“印度荣耀”之印,更激发了印度年轻人对工程和天文的热爱……譬如,太多譬如。好消息是,经过孜孜不倦的努力,我们已切实认识了宇宙的大小、构成及其行星数量,我们的知识领域扩展到了新的极限。

也许,人类是孤独的,是唯一觉醒之光;也许,广袤宇宙的每一个角落,有几百万种不同的分子排列方式,可产生能自我繁衍、承载意识的其它生灵。也许,生命是罕见的,但又没有那么罕见。也许,宇宙的历史长河中只有有限的几个“站点”,由于错综复杂的时空,不同星球上的生命永远无法接触联络或彼此相知。

但是,在任何情况下,我们都不应忘记这一点:人类,就是“生存”最好的例证;探索,恰为文明拓展延伸的途径。鲁莽、傲慢、迷惘、坚忍、聪慧、果敢……都是我们。未来的目的地待定,偏偏人事善变;但愿,清醒的头脑初心不改,守住光荣使命里原初感动的那部分。

,