黄山文旅惠民政策集锦

迎客松,黄山奇松之首,挺立于玉屏峰前石狮旁、文殊洞之上。破石而生,寿逾千年,姿态苍劲,枝叶平展如盖,有侧枝横空斜出,似展臂迎客。由于迎客松每年都在生长,根据最新的测量数据,迎客松目前树高10.2米,胸围2.16米,树龄1000年左右,为国家一级保护名木,被列入世界自然遗产名录。

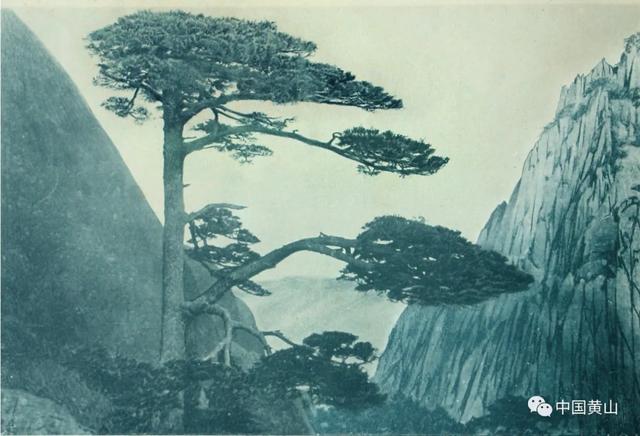

黄山迎客松名始见于1859年黄肇敏《黄山游记》,第一次摄入镜头是民国元年(1912年),由著名画家汪采白拍摄,可惜至今未找到照片。目前能看到的迎客松最早照片是黄炎培1914年拍摄的,此时的迎客松平展、挺拔、圆润,极富精气神。

拍摄于1914年

1914年5月6日,中国教育家、实业家、政治家黄炎培冒雨登 临黄山,拍摄了黄山迎客松照片,并留有诗作:“南条一脉接仙霞,江浙平分雨水涯。读书廿年想云海,攀天今日上莲花。巑屼俯视三千界,缥缈高承万里搓。第一兹游快心事,名山大好属吾家”(《黄山灵胜甲天下》页67)。安徽省第一本摄影集《中国名胜第一种•黄山》,1914年11月由上海商务印书馆出版,黄炎培编辑,收录黄山摄影32幅,其中就收录了《迎客松》。

到1929年,太平县议长陈少峰在编篡《黄山指南》时将迎客松照片置于正文之前,大大提高了迎客松的知名度。

拍摄于1929年

上世纪30年代,大批名士来黄山旅游,其中著名摄影家郎静山拍摄的迎客松成为经典之作。

拍摄于1933年

1959年,安徽省选送的巨幅迎客松铁画陈列于北京人民大会堂会见大厅,党和国家领导经常在此接见外宾并合影留念,迎客松成为中国人民对外热情友好的象征。

长期以来,中央、省、市领导十分关注迎客松的保护管理,曾多次作出重要指示。1972年12月,天都峰失火,周恩来总理在百忙之中分别致电安徽省委和黄山管理处,指示“一定要保住迎客松”。因此,保护迎客松的安全是黄山古树名木保护重中之重的工作。

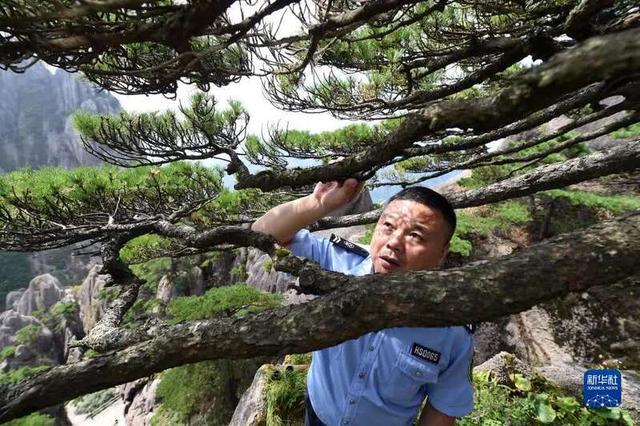

余盛明 摄

黄山风景区为促进迎客松健康生长,延年益寿,首创专人守护的保护机制、加大科研和技术引进力度、加快迎客松保护设施建设、强化专家咨询和复壮工作、坚持定期专家体检会诊。由于迎客松所处立地条件恶劣,加之以前的登山游道从树旁穿过,历史上经受了多次自然灾害的考验和人为伤害,历尽沧桑、伤痕累累。为最大限度减少迎客松因自然灾害和人为活动造成的损伤,黄山将游道进行了改道,同时从上世纪八十年代初开始为迎客松设置专人守护岗位,实行全天守护,截止今日已更替了19任守松人,千年迎客松老当益壮、英姿勃发。

柳锡松 摄

附:“迎客松”与“送客松”“迎送松”的区别:今天的迎客松、送客松和古代九大名松之一的“迎送松”所指并非相同。

清康照年间,闵麟嗣在其《黄山松石谱》中,将迎送松列为九大名松之七,“亦在小心坡,根缘石罅无土,枝叶交接,与游人肃对,有若揖让者然”。迎送松实际是两株松,一曰迎松一曰送松。关于迎送松的位置,清前期靳治荆《游黄山记》载:“坡之半为二天门,一松距外,一松向内,有若迎、送然者,曰迎送松:越百步,有蒲团石……再上为一线天”。乾隆二十九年(1764年),清代著名学者、桐城派的主要代表刘大櫆在《黄山记》中也有记载:从云巢洞“折而上,有二松缘石夹路,枝叶交结,若与游者相揖让,名之曰迎送之松。”而到清后期沈铨游黄山时,则“今唯迎松存”了。从以上几篇文献可知,古代的迎送二松在云巢洞之上、蒲团石之下,距今天的迎客松约有一华里路程。

关于今天的迎客松、送客松的发现,清成丰九年(1859年) 歙人黄肇敏在其《说黄山记》中有如下记载:“(狮)石前一松曰迎客,(文殊)院后一.松曰送客,皆非旧所传之迎送松也。”可见,现存的迎客、送客二松是在古之迎、送二松死后才命名的,从其命名到现在大约一百五、六十年的历史。而迎客松的真正显名则归功于太平人陈少峰,他在其所著的《黄山指南》(1929年 由商务印书馆出版)中选取迎客松照片,置于全书正文之前,从此迎客松才广为世人所知。

(来源:中国黄山)

,