牛顿,您好!我来自2022年,我叫景辰。你猜猜看我们现在的生活是什么样子的呀?”

一封写给未来的信、一封沉甸甸的家书、一封由院士和艺术家共同写下的手札,三封特别的书信拉开了2022年上海市“全国科普日”的帷幕。

来自江苏路第五小学的景辰见到了元宇宙里的“牛顿”。用一封给未来的信,描述了孩子眼中的未来世界,广阔、环保、和谐共生,是连牛顿也想象不到的日新月异。

越来越多的人参与到科普工作中来,全市已有13600多名注册科技志愿者和460多支科技志愿服务队伍。获得科学知识的普及、激发了科学梦想和科学志向,越来越多的青少年们在星辰大海间找到科学的浪漫。

未来的世界,连“牛顿”也无法想象

小学生景晨,这位第37届上海市青少年科创大赛上海市科学技术协会主席奖获得者告诉“牛顿”:

我们发明了更加快速便捷的5G网络,有了可以载人潜入深海的潜水艇,还有了覆盖大部分地球的卫星导航系统。不仅如此,我们已经成功的踏上了月球,开始探索地球以外的世界。”

她还为“牛顿”描绘了孩子们眼中的未来是是更为广阔无际的世界。美丽的海底城市中,人们快乐地生活着。不仅如此,还可以随时去外太空旅行呢!

是更为绿色环保的世界。人类可以将大自然的能量全部收集并储存起来。我们的地球母亲也再也不用被透支了。

是更为和谐共生的世界。人类破译了动物的语言,懂得如何真正地保护动物。动物们也告诉人类更多大自然的奥秘!

我眼中的未来还有很多很多种可能…科技日新月异的今天,连牛顿都难以想象。我相信我们的未来,也将充满了希望。”

18年前的少年已经长成科学家,他在天空中拥有一颗星

作为科普的主要目标人群,青少年科普工作历来备受重视,也培育出一大批英姿勃发的青少年科创人才。

自2000年上海青少年第一次参加国际科学与工程大奖赛(ISEF)以来,共有68个项目获奖,获二等奖及以上的青少年可获得一枚小行星命名权的奖励,迄今已有26颗缀有上海青少年名字的小行星在空中熠熠生辉。

18年前的少年,曾在青少年科创大赛上崭露头角,如今已是复旦大学生命科学学院研究员的凌晨。在星辰大海中,有一颗以他名字命名的20638号小行星“凌晨”。

曾经的科创少年,如今已经成为各大科创赛事的评委,在今天的活动现场,凌晨告诉科创少年们,自己也曾因为做科创在高三影响了成绩,但项目得到认可后,激励自己很快追了上去,在高考后选择生物科学作为研究方向。

15位院士、近30位专家共建科技志愿服务队

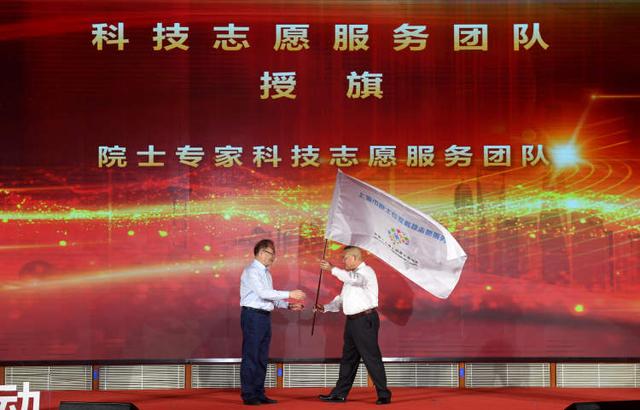

启动仪式现场,市科协党组书记、副主席、市科技志愿服务总队队长马兴发为上海市院士专家科技志愿服务队代表褚君浩院士授旗,这是一支由15名两院院士和近30位各领域专家组成的专业科技志愿服务队伍,进一步凸显了上海高水平人才高地的资源优势。

此外,来自同济大学和上海海洋大学的队伍也被授予了大学生科技志愿服务队队旗,上海科技志愿服务事业正在社会各界支持下薪火相传、不断发展壮大。

据悉,本市已拥有13600多名注册科技志愿者和460多支科技志愿服务队伍。

,